巧用“四注重” 助力大课间体育活动增效提质

谭步军 尹玉华 朱建行

为进一步增强大课间体育活动的实效性,提升学生体育学科核心素养,实现“育体育心”的育人价值,笔者提出“四注重”,实现学生从技能获得到实践参与、从被动参与到主动锻炼、从基础发展到高阶发展的转变,让学生在大课间体育活动中真正达成“享受乐趣、增强体质、健全人格、锤炼意志”的四位一体目标。

一、注重大课间体育活动的“思想认识和活動效能”

(一)突出“重要性”,提高学生对大课间体育活动的认识

大课间体育活动是培养学生特长爱好、促进学生全面发展的有利“土壤”,能充分激发学生对体育运动的热爱,还可以培养学生的集体荣誉感以及合作意识。如,成都市双林小学御风分校清楚认识到大课间体育活动的内涵价值和育人功效,秉持“小学堂、大展台,成就每一个梦想”的理念,创新构建遵循新时代教育发展规律,符合儿童心理、生理特点的大课间体育活动样态,制订符合学校特点,有较强趣味性、科学性、实效性的大课间体育活动方案,利用大课间体育活动这个“大展台”,让学生充分活动、享受快乐,在时间、制度、组织管理等方面给予全力保障。再如,成都电子科技大学附属实验小学提出“动起来,让每个生命更精彩”,学校坚持“健康第一”“以人为本”的教育理念,结合学校的传统特色和文化内涵,开展丰富多彩的大课间体育活动,注重全员参与,强调每一名学生在大课间体育活动中都要“行动”起来,让身心健康都得以发展。

(二)注重“实效性”,增强大课间体育活动的锻炼效能

大课间体育活动是培养学生体育运动兴趣、实现“教会、勤练、常赛”的重要场所,是体育课的延伸,是学校每天、每月、每年经常性和长久性开展的一项体育活动。因此,要科学设计大课间体育活动的方案,不断优化大课间体育活动的时间、空间、形式、内容和结构,根据各班级的教学内容设计练习或游戏内容,分班级开展特色项目学练,利用大课间体育活动时间开展班内、班级或校级联赛等,也可开展体育社团技能练习。此外,让每一名学生都在比赛中都有任务分工并配合完成,使学生在大课间体育活动中的有效锻炼时间能达到50%以上,确保活动有一定的运动强度和运动量,保证体育锻炼的“实效性”。如,成都市双林小学在大课间体育活动开展过程中利用爬杆、云梯、肋木、单杠等器材,在教师的安全组织下各班级轮流开展引体向上、曲臂悬垂、攀爬等活动,发展学生的上肢力量。

二、注重大课间体育活动的“无效时间和低效管理”

(一)强调“整合性”,减少大课间体育活动的无效时间

学校应加强教育管理,提高对大课间体育活动锻炼意义和价值的宣传教育,要求教师不得随意挤占大课间体育活动时间或利用大课间做与体育锻炼无关的事情。下课铃声一响,教师应组织学生以最快速度(能跑就跑步前进)到达指定位置,到达后立即进行相应的身体活动,切实保障学生大课间体育活动的时间。根据教室位置设计上下楼路线(原则上尽量与应急疏散路线一致),减少队伍调动、练习等待的时间,避免学生行进路线交叉,让离操场最近的班级到“最远”的场地,确保所有学生“同时”到达指定位置。为减少排队等待时间,体育教师应实现“小场地、大利用”,充分发挥学校(尤其是小场地学校)每一块场地的价值和作用,利用有限空间开展高效活动。班额多、场地小的学校可以采取“错峰错时”分段组织大课间体育活动。如,成都市树德小学在组织分组活动时尽可能让学生“多分组”,减少排队的时间,增加练习密度,同时要求学生在等待排队的过程中原地进行诸如单腿直立、马步下蹲等静力性练习。

(二)调动“积极性”,减少大课间体育活动的低效管理

校级领导、行政管理人员、教师、学生都是学校大课间体育活动的重要一员,缺一不可。校长负责学校大课间体育活动的统筹与调度,亲自参与锻炼能给全校师生起到较好的示范作用;分管副校长积极参与大课间体育活动,确保各司其职、各担其责、各行其事;体育教研组长全面负责大课间体育活动的安排和组织,指导各班活动的开展;体育教师落实现行课程标准要求的同时,积极思考大课间体育活动如何有效开展,创新设计多元化、趣味化、合理化的活动内容;班主任负责组织和指导本班大课间体育活动的开展与实施;科任教师负责协助班主任和体育教师组织管理本班活动。如,成都电子科技大学附属实验小学强调师生人人都是“管理干部”,个个都是大课间体育活动的参与者、执行者、管理者,建立“四定”(定时、定人、定岗、定责)工作协同机制,细化每位教师管理职责,充分调动每名教师的积极性,提升管理实效,增强学生运动能力,促进学生身心发展。

三、注重大课间体育活动的“进阶勤练和全员常赛”

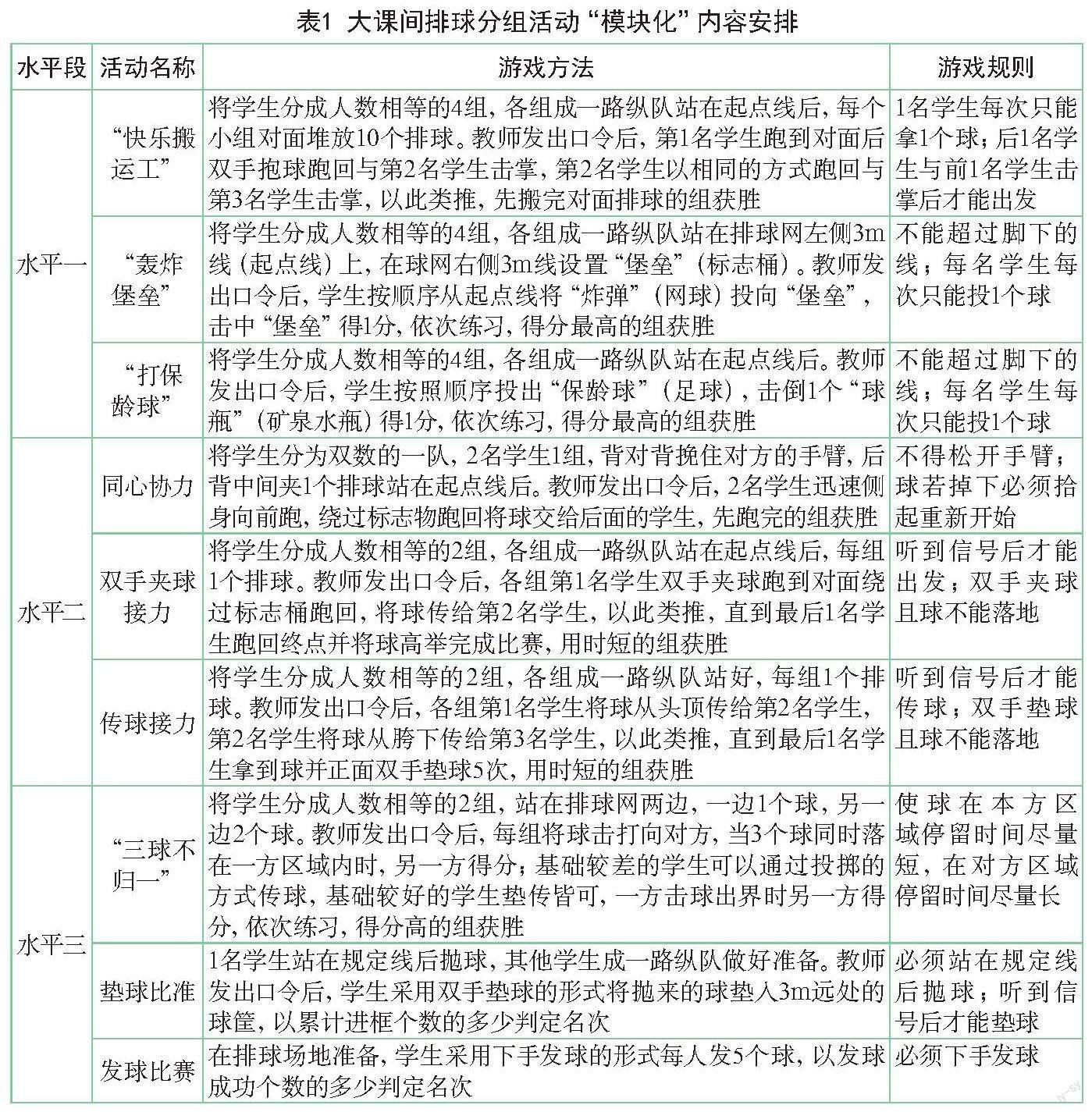

(一)推行“模块化”活动,夯实“勤练”

依据各水平要求及达成目标统筹内容,注重大课间体育活动内容的进阶性,注重学生练习内容的前后衔接,注重上下年级之间学生技能水平的梯度衔接,将模块间的技术动作由易到难进行组合,合理设计结构化的体育活动,让各个阶段的学生都能有不同的活动方式。如,成都理工大学附属小学积极推行“模块化”大课间体育活动(表1)。

(二)实施“全员化”竞赛,保障“常赛”

大课间体育活动时段可以安排专门的体育教师组织和开展“课间赛”“班班赛”等活动,让学生通过比赛将平时习得的单一技术或组合技术在有对抗的环境中运用和实践,并从低年级开始长期坚持实施,提升学生的专项运动技能,培养和发展学生的“5C关键能力”(观察力、理解力、思维力、想象力、创造力)。如,成都市双林小学御风分校培养学生对“三大球”的兴趣,设计简化规则的游戏比赛,将课堂中学习的足、篮、排等基本技术动作在比赛中组合运用,在练习过程中形成运动定型,从而提高学生的参与度;开展“校园吉尼斯挑战赛”,充分发挥学生的主体地位,自主申请挑战项目,并利用大课间体育活动集中组织开展达标挑战,进一步增强学生的锻炼热情和竞争意识。

四、注重大课间体育活动的“安全隐患和多元评价”

(一)聚焦“安全性”,织牢织密“防护网”

1.做好安全排查

全面贯彻“安全第一”的原则,学校应定期开展体育设施设备安全大排查,做好安全台账,及时更换生锈、松动等对学生活动存在安全隐患的器材及设备。合理设计大课间体育活动内容,合理分布场地,合理摆放器材,严格落实值周教师在活动过程中的管理职责。

2.完善大课间安全预案

建立健全保障制度,进一步优化完善大课间体育活动方案、极端天气下室内大课间体育活动方案、大课间体育活动评价方案,特别是要做好特殊人群大课间体育活动方案、大课间体育活动安全应急预案等,使行政干部、班主任、体育教师、其他任课教师、学生都清楚自己的工作岗位、工作职责、行动路线等,当出现突发事件时,能够高效、快速地解决问题。

(二)彰显“多元性”,优化完善“评价单”

1.评价内容多元

学校需要建立合理的多元评价机制,细化常态评价标准,在关注学生参与大课间的情况外,要特别重视教师体育锻炼的参与率、组织管理、指导效果的评价。要充分发挥评价的反馈、导向、激励和改进功能[1],多维度多角度设计评价量表,采取增值性评价,有效评价学生核心素养的提升过程和程度。

2.评价主体多元

体育教师应及时反馈各班大课间表现,学校管理人员与值周教师应定期参与大课间的考核评价,并将管理评价的自主权交给学生,客观、公正、准确地进行评价,从而促进大课间体育活动高效开展。如,成都市海滨小学创新实施“团队管理积分制”,将各班大课间体育活动的组织、实施、效果等纳入班级管理,将教师的过程性指导、参与、管理都列入考核范畴。再如,成都石室小学开展增值性评价研究,对学生一学期的大课间体育活动效果进行实时监控,采取前测、中测、后测的方式评估活动效果。

参考文献:

[1]谭步军,侯艳.让大课间体育活动成为学生每天的期待[J].中国学校体育,2023(03):78-80.

[本文系四川省教育学会2020年度教育科研重点课题——“中小学校大课间体育活动高效实施策略研究”(课题编号:川教学会〔2020〕20 号)阶段性成果]