耳尖放血结合揿针治疗眩晕(肝阳上亢型)的临床研究

张秀珍,王文明,李德清,宋美爱,徐伟凤,李倩

1.高密市中医院中风病科,山东高密 261500;2.高密市中医院人力资源部,山东高密 261500

眩晕在临床较为多见,主要症状有眩晕、头晕等。若情患者情况严重,则其发生昏仆的风险还会增加。受到该病的影响,患者会出现不同程度的恶心、耳鸣、头痛等,并且肢体感觉存在一定的异常[1]。有关统计显示,眩晕的临床发病率约为6%~15%[2-3]。近些年,受到电子设备的普及,人们的生活、工作方式发生较大的变化,进而导致眩晕发病率呈现出升高的趋势,并且发病年龄呈现出年轻化的趋势。眩晕疾病的病因较为复杂,并且易反复发作。该病早期发作具有一过性特征,且忽视的概率较高。在此情况下,疾病大多未能得到及时、有效的治疗,进而造成病程的延长,最终导致迁延难愈。该病在祖国医学古今典籍中,与“眩晕”病症一致。中医有关该病的治法较多,常见有中药、针刺、推拿等。本研究随机选取2021年3月—2023年2月高密市中医院收治120例肝阳上亢型眩晕患者进行耳尖放血结合揿针的效果研究,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

随机选取本院收治的120例肝阳上亢型眩晕患者为研究对象,应用随机数表法分为对照组与治疗组,各60例。对照组中男32例,女28例;年龄34~67岁,平均(46.03±5.22)岁;病程2~11年,平均(5.34±1.02)年;文化程度:初中及以下、高中及以上比例为36∶24。治疗组中男31例,女29例;年龄33~68岁,平均(45.94±5.12)岁;病程1~10年,平均(5.29±1.12)年;文化程度:初中及以下、高中及以上比例为35∶25。两组一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。本研究已通过医院医学伦理委员会批准。

1.2 纳入与排除标准

纳入标准:符合2017版《良性阵发性位置性眩晕临床实践指南》[4]中对于眩晕的诊断标准;符合中医证型肝阳上亢型者,症状可见进行性疼痛、头痛、眩晕、易怒、烦躁;患者签署《知情同意书》。

排除标准:合并颈部肿瘤者;哺乳或妊娠期女性;存在骨折脱位者;其他类型眩晕者;有五官科疾病者;精神严重障碍,无法配合完成研究者。

1.3 方法

对照组采用常规基础治疗。依据患者年龄,合理应用莨菪类、扩血管类药物。以5 d为1个疗程,共干预3个疗程。

治疗组在对照组基础上,联合应用耳尖放血结合揿针治疗方案。①耳尖放血:用手指按摩耳廓,使耳廓潮红发热为度,对耳尖部位进行消毒,完全干燥后以特制针具刺入。将少量血液放出,目的是疏通经络、调和气血。针具刺入的深度约为1~2 mm。约为5~10滴/次,刺血出血量根据患者体质病情而定,干预1次/d或隔日1次。②揿针治疗。穴位选择太阳穴、印堂、百会、风池。同时,选取太冲、合谷等腧穴。揿针刺入后,固定在皮内或皮下。得气后留针。留针过程中,告诉患者间隔4 h左右,自行按压针柄,或眩晕头痛不适时随时按揉揿针处。按压时间1~2 min/次。确保按压强度以患者耐受为宜。每日或隔日更换1次揿针,以5 d为1个疗程,共干预3个疗程。

1.4 观察指标

治疗有效性。治愈:眩晕症状全部消失;好转:眩晕症缓解,存在轻度的头晕目眩症状,能够正常生活、工作;未愈:头昏沉、眩晕无改善,甚至有所加重。有效率=治愈率+好转率。

中医证候积分。对跌倒趋势、颠簸感、摇晃感、眩晕感等症状进行评估。根据各症状自轻至重程度,设定为0分、1分、2分、3分。分数值高,提示症状严重。

血流动力学状态。颅多普勒仪对基底动脉、右椎动脉、左椎动脉进行测定。

1.5 统计方法

采用SPSS 26.0统计学软件进行数据分析,计量资料符合正态分布,以(±s)表示,进行t检验;计数资料以例数(n)和率(%)表示,进行χ2检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

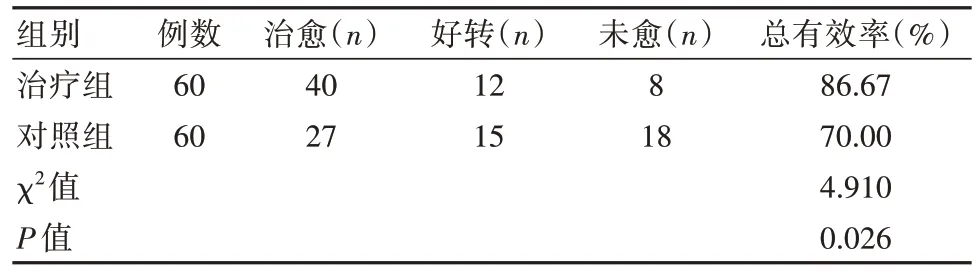

2.1 两组患者治疗总有效率比较

治疗组治疗总有效率为86.67%,高于参照组的70.00%,差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 两组患者治疗总有效率比较

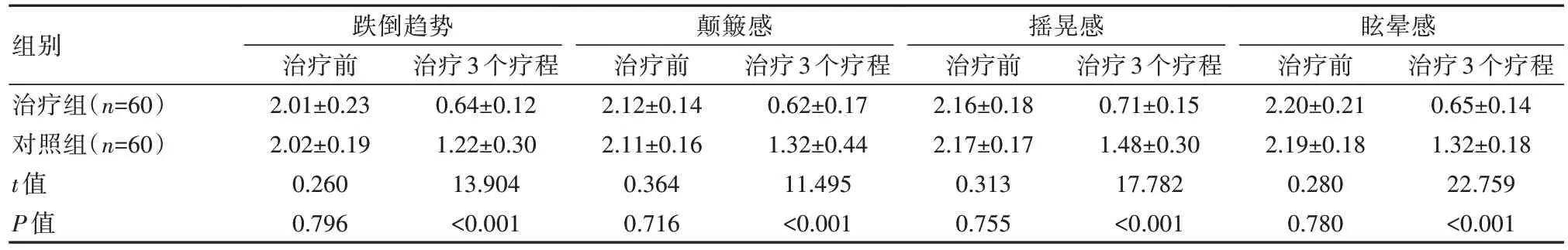

2.2 两组患者中医证候积分比较

治疗前,两组各项中医证候积分比较,差异无统计学意义(P>0.05);治疗3个疗程,治疗组跌倒趋势、颠簸感、摇晃感及眩晕感积分均低于参照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 两组患者治疗前后中医证候积分比较[(±s),分]

表2 两组患者治疗前后中医证候积分比较[(±s),分]

组别治疗组(n=60)对照组(n=60)t值P值跌倒趋势治疗前2.01±0.23 2.02±0.19 0.260 0.796治疗3个疗程0.64±0.12 1.22±0.30 13.904<0.001颠簸感治疗前2.12±0.14 2.11±0.16 0.364 0.716治疗3个疗程0.62±0.17 1.32±0.44 11.495<0.001摇晃感治疗前2.16±0.18 2.17±0.17 0.313 0.755治疗3个疗程0.71±0.15 1.48±0.30 17.782<0.001眩晕感治疗前2.20±0.21 2.19±0.18 0.280 0.780治疗3个疗程0.65±0.14 1.32±0.18 22.759<0.001

2.3 两组患者血流动力学状态比较

治疗前,两组各项血流动力学状态比较,差异无统计学意义(P>0.05);治疗3个疗程,治疗组基底动脉、右椎动脉、左椎动脉血流动力学指标均比对照组高,差异有统计学意义(P<0.05)。见表3。

表3 两组患者治疗前后血流动力学状态比较[(±s),cm/s]

组别治疗组(n=60)对照组(n=60)t值P值基底动脉治疗前37.01±3.65 36.86±3.44 0.232 0.817治疗3个疗程46.56±4.12 42.69±4.30 5.034<0.001右椎动脉治疗前34.12±2.14 34.11±2.33 0.024 0.981治疗3个疗程50.96±5.17 43.67±5.32 7.612<0.001左椎动脉治疗前35.85±4.23 35.90±4.11 0.066 0.948治疗3个疗程48.96±5.12 44.12±4.16 5.683<0.001

3 讨论

眩晕属于多见病症,典型特征即为自觉头晕眼花。同时,部分患者发病后,会伴有不同程度的视物旋转动摇。若患者的症状较轻,则疾病的发作多较为短暂,通过平卧、闭目片刻的形式即可恢复正常[5-6]。但是症状严重者,有如坐舟船之感,存在旋转起伏不定的症状。受此影响,患者无法站立,或合并恶心、呕吐等症状。中医认为,饮食不节、肾精缺乏、气血虚弱、情志不畅等,均存在诱发眩晕的可能。其中老年人属于该病的高发群体,但是近些年诸多青年人罹患此病。在眩晕的诱发因素中,以高血压所致眩晕多见。该病具有经常性发作的特征,但是若没有得到及时、有效的治疗,则患者发生中风、厥证的风险还会增加,甚至导致其生命安全受到威胁。为减轻眩晕患者日常生活、工作受到的影响,改善其预后,需要尽早采取有效的治疗方案。

肝阳上亢型眩晕作为眩晕的主要证型,以肝风内动、肝阳上亢为病机,症有夹痰、夹火、中虚等。在治疗方面应选择平肝熄风,滋水涵木原则。揿针属于中医外治法的一种,以传统中医针灸为基础,结合针刺电化学理论而形成。此种治疗形式可将特质小型针埋藏在腧穴部位,能够经由皮部产生微弱、长期的刺激。相关研究指出,揿针的应用,能够使患者的经络脏腑得到调节[7-8]。与此同时,该种治疗形式能够做到长时间的留针,且在留针过程中没有痛感,效果明显。肝阳上亢型眩晕首选双太阳穴,太阳穴是头颈部的穴位,是经外奇穴,可清肝明目,通络止痛。针刺过程中,对印堂穴进行刺激,存在通督脉的价值。就督脉而言,入络于脑,在调脑神、补精髓方面优势明显,属于眩晕治疗的常用穴位。“头为诸阳之会”而百会穴又位于人体巅顶之上,可平肝熄风、清热开窍。风池穴是足少阳胆经穴,刺激风池穴有清肝泻火和平肝熄风的效果,可以治疗肝阳上亢、肝火上炎及上扰清窍等原因引发的眩晕、头痛。太冲穴是肝之原穴,是足厥阴肝经穴,刺激腧穴可达到疏肝理气、解郁泻热的目的。合谷配太冲,称四关穴,有镇静安神,平肝熄风作用,主治眩晕、头痛、高血压。

中医耳尖放血疗法也属于治疗肝阳上亢型眩晕的常用方法,此种干预形式具有去瘀生新、清热凉血的作用。与揿针疗法联合应用,能够进一步清热泻火、镇肝潜阳、醒神开窍。耳尖放血疗法与中医中的刺络放血相似[9-10]。因机体的诸多阳经直接或间接循行过耳,并且阴阳经脉为表里,所以耳尖穴、十二经脉、五脏之间存在密切的相关性。刺络放血选择耳尖穴,能够达到清泄上之瘀血、调畅气血的作用。本研究结果显示,治疗组有效率为86.67%,比对照组的70.00%高(P<0.05)。相关研究指出,应用耳尖放血结合揿针治疗眩晕(肝阳上亢型),结果可见总有效率为87.7%,这与本研究结果存在相似性[11]。由此可见,揿针联合耳尖放血疗法的应用,能够改善肝阳上亢型眩晕患者的相关症状,并且在调节血流动力学方面优势明显,对促进疾病的治疗效果提升意义显著。本研究结果显示,治疗组治疗3个疗程后的摇晃感、颠簸感的中医证候积分为(0.71±0.15)分、(0.62±0.17)分,比对照组低(P<0.05)。有关报道显示,肝阳上亢型眩晕治疗期间,应用耳尖放血结合揿针疗法,结果显示,试验组摇晃感中医证候积分为(0.72±0.22)分,这与本研究结果相似[12]。治疗3个疗程后,治疗组的基底动脉、右椎动脉、左椎动脉等指标为(46.56±4.12)、(50.96±5.17)、(48.96±5.12)cm/s,均比对照组高(P<0.05);相关研究结果显示,采取耳尖放血结合揿针治疗眩晕(肝阳上亢型)后的基底动脉、右椎动脉、左椎动脉血流动力学状态指标(46.53±4.33)、(51.01±5.22)、(49.23±5.02)cm/s[13],与本研究一致。这表明,耳尖放血、揿针的联合应用,可泄血分邪热,利于增强平肝的功效。现代药理学研究发现,揿针疗法的应用,能够对骨髓造血机能产生刺激[14]。在此情况下,循环内的幼红细胞数量增加,进而提高代谢活性的旺盛程度。借助于神经体液的调节功能,机体的微循环情况能够得到有效的改善。基于此,患者机体的免疫功能增强,新陈代谢速度加快。值得注意的是,开展刺络放血期间,患者体质、气血盛衰程度、病症虚实、刺络位置、四时节气等均会影响放血量[15]。若患者体质壮实,则深刺血量宜多。如果针刺多血之经,则血量也需要适当增加。

综上所述,耳尖放血结合揿针治疗眩晕(肝阳上亢型)具有显著作用,能够提高患者的治疗总有效率,并且还可减轻其临床症状。同时,此种治疗形式对改善患者的血流动力学指标作用显著,适于临床推广。