蒲公英切根萌芽特性研究

黄阳阳,石林君,田迎春,刘美玲,刘 娜,王桂英,田 磊,张 丹,俎鹏飞

(1.廊坊市农林科学院 河北廊坊 065000;2.邯郸市园林局 河北邯郸 056000)

蒲公英为菊科(Asteraceae)蒲公英属(Taraxa‐cum)多年生宿根草本植物,在我国从北到南分布较广。《中国植物志》(1999 年版)记载,该属植物在我国有70 个种1 个变种,在具体分类上,根据叶形、瘦果、花型等特征分为17 个组,每组1~13 种代表植物[1]。《中华人民共和国药典》(2020 年版)记录有76 种[2-3]。全国各地栽培品种不尽相同,以药用成分含量高、产量高的大叶品种为首选[4]。但蒲公英兼具食用和药用价值,为国家卫健委规定的药食同源植物。近几年,蒲公英作为高端蔬菜和保健食材已成为一种新兴产业,传统吃法是用蒲公英叶子蘸酱、凉拌或做馅儿,产业化加工则是制作成根茶、叶茶和花茶,或制作蒲公英糕点、面条、咖啡、果露酒、饮料等。经检测,蒲公英含有人体所需的多种营养成分,有些营养价值甚至高于日常食用的普通蔬菜,如维生素C 含量可达番茄的3.5 倍,可溶性蛋白含量高于芹菜、黄瓜和茄子等蔬菜,水解氨基酸含量达16 种之多,另外还含有磷、钾、钙、镁、铁、锌等矿质元素[5-7]。

蒲公英种子萌芽特性研究显示蒲公英种子没有休眠期[8-9],新采收的种子即可用于生产播种。但也有研究者发现,有的蒲公英新采收的种子有不发芽现象,即存在生理休眠现象[10]。休眠不一致导致生产上利用种子繁殖出现一个较大问题,就是有的蒲公英播种后长期不出苗或出苗不整齐。另外,对蒲公英种子繁殖特性的研究显示蒲公英存在多种生殖方式:有性生殖、兼性无融合生殖和专性无融合生殖[11]。有性生殖的花粉能在柱头上正常萌发生长,进入子房,而无融合生殖的花粉管在柱头上生长过程中发生弯曲、回折,到达子房前退化消失,因此无融合生殖不需要花粉的刺激[12]。因多数蒲公英以无融合生殖方式为主,连年的单性繁殖,导致细胞质单一,种子遗传性能下降,最终品质和产量受到影响[13-14]。

蒲公英的地下根为肉质根,长圆柱状或长圆锥状,有主根、侧根和须根。植物的肉质根有的可以作为种根进行埋根育苗,如药食兼用的怀山药,繁殖方法一般是用15~20 cm 长的根段作种根[15],作为蔬菜的菊苣也可以采用切根繁殖法进行无性繁殖[16]。有的植物虽有肉质根,但却无法通过切段埋根获得新一代芽苗,如人参、桔梗等的根。蒲公英的根为肉质根,蒲公英带根和顶芽移栽很容易成活,萌生新叶[17],其根切段能否作为种根进行繁殖育苗的研究少见报道。为拓宽蒲公英种苗繁育的途径和方法,笔者对蒲公英肉质根切段繁殖方法进行了较为系统的研究,以期为生产提供详实有效的理论依据和技术方法。

1 材料与方法

1.1 时间和地点

试验地点位于河北省廊坊市安次区廊坊市农林科学院大刘庄试验基地,试验用蒲公英于2021年4 月露地播种,2022 年11 月选取2 年生健壮蒲公英,带根挖出,整体根长5~25 cm、根粗(直径)0.1~1.0 cm。去掉头部及叶片,将根剪切成不同长度的根段备用。试验于2022 年11 月17 日在日光温室中进行,为排除土传病虫害对结果产生干扰,采用育苗容器埋根育苗。育苗容器选用长方形育苗盆,为长、宽、高为55 cm×32 cm×17 cm。育苗土选用无菌无虫的丹麦品氏泥炭土和国产蛭石,混合配比(体积比)为1∶1。土壤湿度控制在70%左右,过湿易导致烂根,过干不宜萌芽。

1.2 材料

廊坊市农林科学院近几年从全国范围内搜集野生及生产用蒲公英种质资源150 余份,在建立资源圃的基础上对资源依据《中国植物志》及其他文献进行品种鉴定。供试蒲公英品种为蒙古蒲公英(Taraxacum mongolicumHand.-Mazz.)[18-19],来 源 于河北省廊坊市农林科学院试验基地,该品种叶苦,叶片大,产量高。

1.3 试验设计

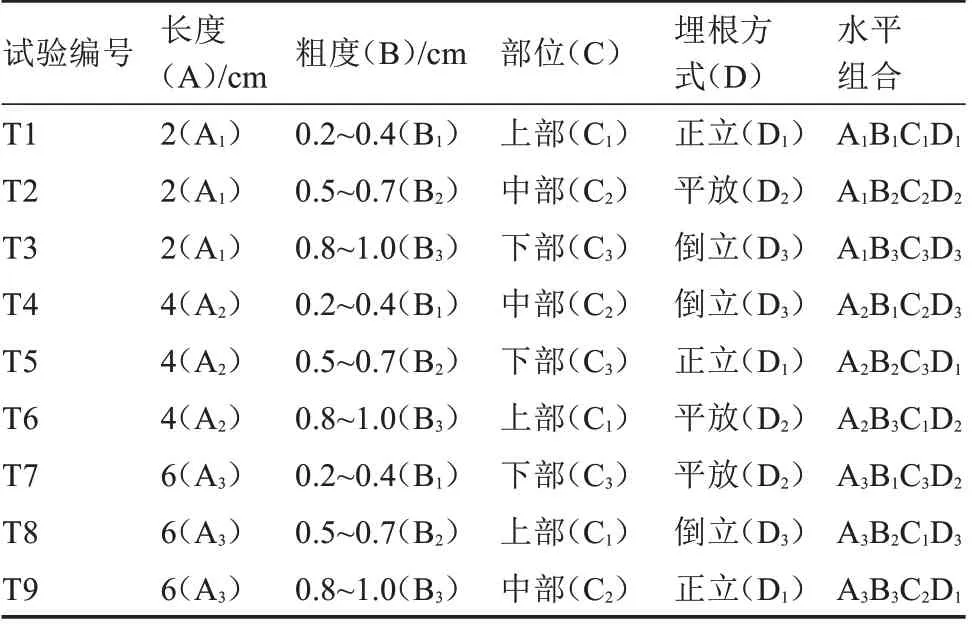

试验1:采用4 因素3 水平正交试验设计(表1),主要用来分析确定最优水平和最优组合及各因素水平的主次效应关系。4 因素为:根段长度(因素A)、根段粗度(因素B)、根段部位(因素C)和埋根方式(因素D);每个因素设置3 个水平,根段长度:2、4、6 cm,分别以A1、A2、A3表示;根段粗度即根直径:0.2~0.4 cm、0.5~0.7 cm、0.8~1.0 cm,分别以B1、B2、B3表示;依据根段在原种根上的部位分为:上部根段、中部根段、下部根段,分别以C1、C2、C3表示;埋根方式:正立(生物学顶端朝上)、平放、倒立(生物学顶端朝下),分别以D1、D2、D3表示。利用L9(34)正交表确立9 个处理组合(表1)。

表1 L9(34)正交试验设计Table1 L9(34)orthogonal experimental design

试验2:固定根段长度4 cm,对不同根段粗度(因素B)和埋根方式(因素D)进行了2 因素3 水平试验设计(表2),主要用来对切根上的新芽萌生初期、中期、后期进行调查,分析确定根段上新芽的萌生位置以及不同根粗度和埋根方式对萌芽出苗和再生新根的影响。

表2 不同根段粗度和埋根方式的试验设计Table 2 Experimental design of different root segment roughness and embedding methods

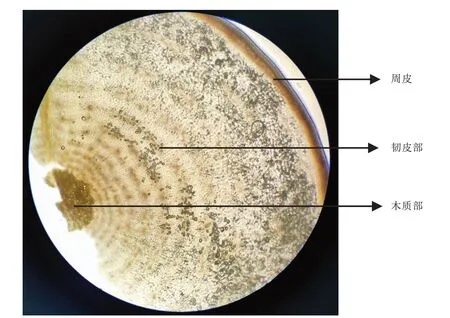

以上试验1 和试验2 每个处理组合均设30 个根段,3 次重复,株距5 cm、行距10 cm,埋根后覆土厚度2 cm。试验所用的蒲公英母株原种根及根的上段(C1)、中段(C2)、下段(C3)区分见图1-A,不同根段长度及粗度的切根见图1-B。

图1 试验用种根及切根情况Fig.1 Roots and root segments used in the experiment

1.4 数据调查与处理

1.4.1 数据调查 调查不同处理组合所萌生的首个新芽顶土出苗时间(简称首芽时间),埋根后20 d和40 d 时调查出苗株数;在萌芽初期、中期及芽苗生长后期对芽苗萌发、生长情况进行调查拍照;90 d时切片观察蒲公英老根及新生根茎横切面结构,确定芽分化和新根萌生位置。

首芽时间:埋根后至第1 个萌芽出现所经历的天数;

出苗率/%=萌生新芽的根数/埋根总数×100。

1.4.2 数据分析 采用Excel 2019 进行数据处理作图,采用极差分析法和综合评分法确定因素的最优水平和最优组合,用SPSS 24 对数据进行差异显著性方差分析,根横切面结构采用徒手切片法、用OLYMPUS CKX41 观察。

各因素的最优水平和最优组合的分析确定:采用极差分析法和综合评分法确定因素的最优水平和最优组合,先计算每个因素同一水平下试验值之和(Ki,i= 1,2,3),K1为水平1 的3 次指标之和,K2为水平2 的3 次指标之和,K3为水平3 的3 次指标之和,再计算出每个因素同一水平的平均值(ˉKi)。同一因素同一水平平均值的最大值减去最小值得到同一因素同一水平间的极差Rj(j为因素ABCD)。因素的主次由极差的大小来衡量,极差大的说明该因素对试验结果的影响较大,反之说明该因素对试验的影响相对较小。

2 结果与分析

2.1 4因素3水平试验

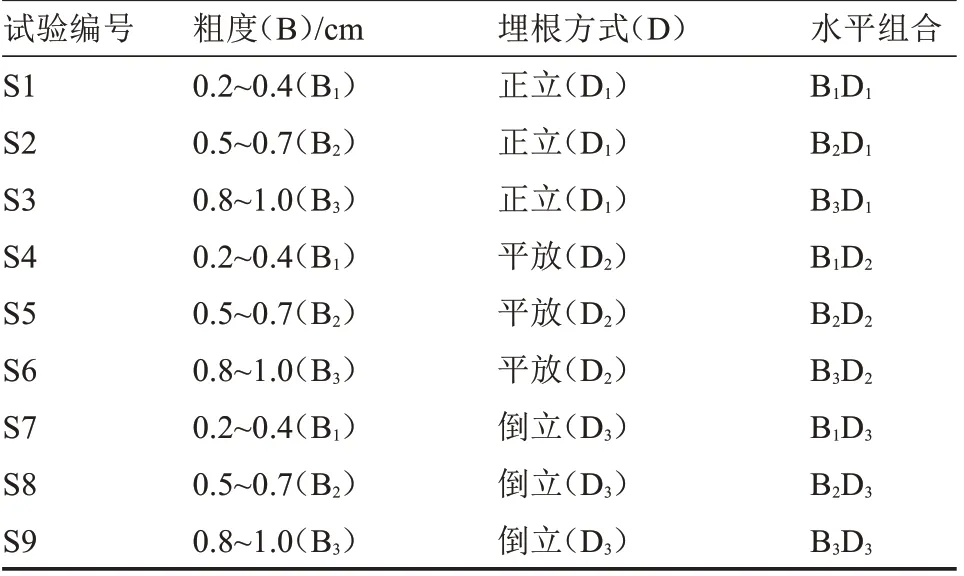

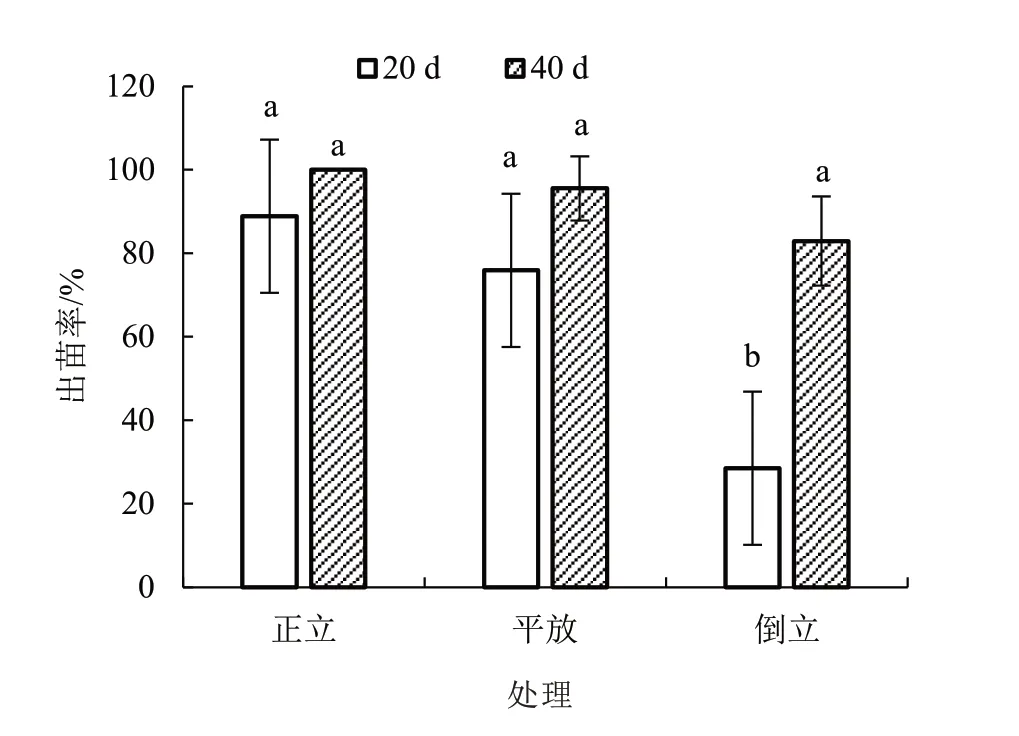

根据表1 的L9(34)正交试验设计,确立T1~T9处理组合9 个,各处理的首芽时间、埋根20 和40 d时出苗率结果见表3。

表3 L9(34)试验结果Table 3 Results of L9(34)experiment

不同处理组合蒲公英埋根的首芽时间、20 d 出苗率和40 d 出苗率存在一定差异。首芽时间最早的为5.33 d,最晚的为19.33 d。20 d 出苗率最低的只有6.67%,最高已达100.00%,其中T6 和T9 处理组合,不但首芽时间短(即萌芽出苗早),且20 d 时均已100% 出苗。40 d 时,有4 个处理组合100%出苗,其他5 个处理出苗率在66.67%~83.33%。

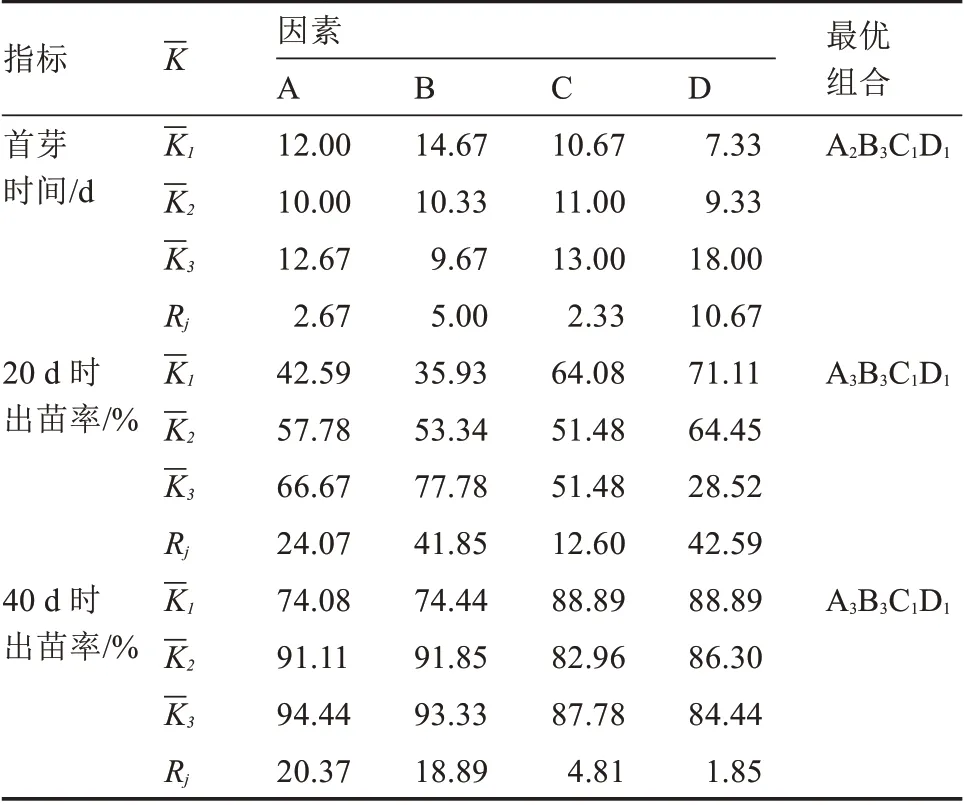

通过对表4 中K值大小的对比,蒲公英根段埋根育苗,从首芽时间看,利于早出芽的最优处理组合的确定方法为,在A、B、C、D 因素中选择、、的最小数值(出苗经历的时间最短),组合为A2B3C1D1,即根段长度4 cm、粗度0.8~1.0 cm、上部根段、正立埋放。各因素的主次由极差Rj值的大小来衡量,极差大的说明该因素对试验结果的影响较大;反之说明该因素对试验的影响相对较小。从Rj值大小看出,4 个因素对首芽时间影响的主次顺序为D>B>A>C,埋根方式对首芽时间影响最大,其次是根段粗度和长度,影响最小的是根段部位。埋根方式之所以对出苗早晚影响最大,是因为在同样覆土2 cm 的情况下,正立和平放方式,根上产生的新芽穿越土层的厚度均为2 cm,而倒立需要穿越土层厚度为根长度加2 cm 覆土厚度,因此倒立的根出苗最晚。

表4 极差分析和综合评价Table 4 Range analysis and comprehensive evaluation

对20 d 出苗率的影响,最优处理组合是在A、B、C、D 因素中选择的最大数值组合为A3B3C1D1,即根段长度6 cm、粗度0.8~1.0 cm、上部根段、正立埋放。从Rj值大小看4 个因素的主次顺序为D>B>A>C,即埋根方式>根粗度>根长度>根段部位,与首芽时间的分析结果一致,埋根方式的影响最大,根段部位的影响最小。

对40 d 出苗率的影响,最优处理组合也是在A、B、C、D 因素中选择的最大数值组合A3B3C1D1,即根段长度6 cm、粗度0.8~1.0 cm、上部根段、正立埋放,与20 d 出苗率的优选组合结果一致。从Rj值大小看4 个因素的主次关系发生了变化,顺序为A>B>C>D。40 d 时埋根方式成了最次要的因素,根段的长短和粗细成了主要因素,因为只要发了新芽,经过长时间生长,总会破土而出;而长根和粗根因积累的营养充足,利于芽萌发生长直至最后成活。

结合首芽时间和20 d 出苗率和40 d 出苗率的分析结果,根段长度4~6 cm、粗度0.8~1.0 cm、上部根段、正立埋放的处理组合为蒲公英埋根育苗的优选方案。

2.2 2因素3水平试验

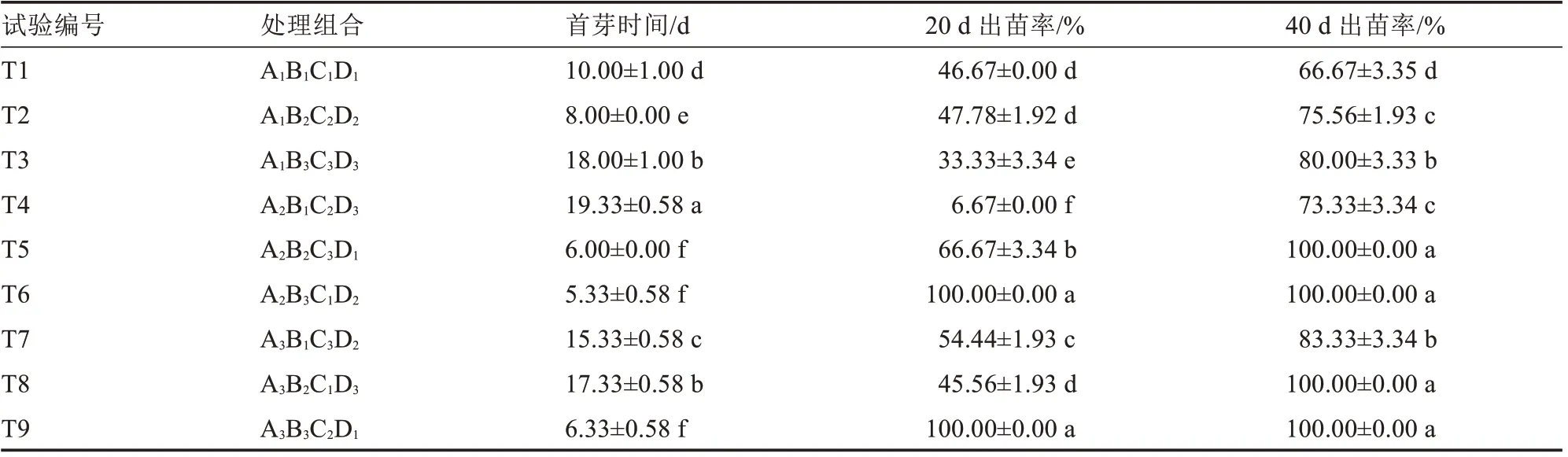

在4 因素分析中,除因素D 埋根方式外,其他3 因素根长度(A)、粗度(B)和部位(C)均为根本身因素,对首芽时间和20 d 出苗率影响为B>A>C,对40 d 出苗率影响为A>B>C,C 因素始终排在最后,说明因素C 根部位这一因素对结果的影响最小。在根长度和粗度因素中,实际生产上剪取根段时,根长2、4、6 cm 以4 cm 长度较为适中。因此固定根长4 cm,进一步采用2 因素3 水平试验设计,深入探究了不同粗度和埋根方式对萌芽出苗的影响(表5)。

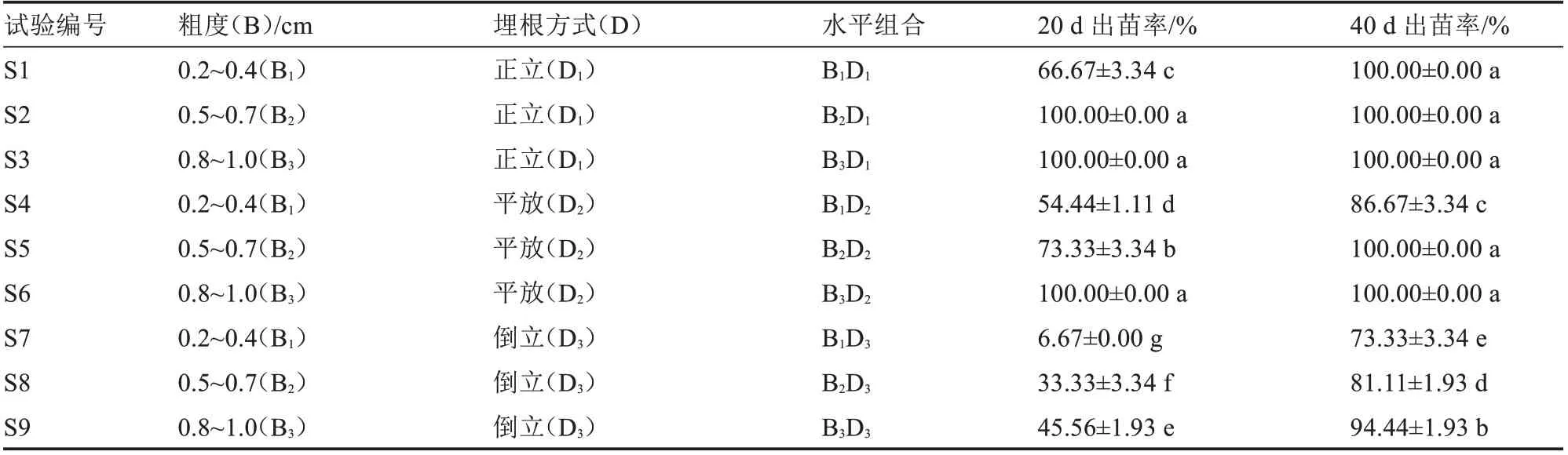

表5 2 因素3 水平试验结果Table 5 2 factor 3 level test results

由表5 可以看出,S7 组合B1D320 d 和40 d 出苗率最低,分别为6.67% 和73.33%,与其他处理差异显著。粗根、中粗根正立埋放(B3D1、B2D1)和粗根平放(B3D2)处理20 d 均100% 出苗。40 d 时,各组合出苗率都超过了70%。

2.2.1 不同根粗对根萌芽出苗的影响 由图2 可以看出,不管埋根方式,在埋根20 d 时粗根(根直径0.8~1.0 cm)、中粗根(根直径0.5~0.7 cm)和细根(根直径0.2~0.4 cm)对出苗率的影响差异显著,粗根和中粗根出苗率分别为81.85%和68.89%,细根只有42.59%。40 d 时,不同根粗对出苗率的影响差异不显著,粗根和中粗根出苗率分别为98.16%和93.70%,细根出苗率为86.67%。根粗在出苗前期对出苗率的影响较大,随着时间的延长,根粗的影响变小,总体上细根萌芽出苗晚,出苗率低于粗根和中粗根。

图2 根粗差异对萌芽出苗的影响Fig.2 Effects of different root thickness on seedling emergence rate

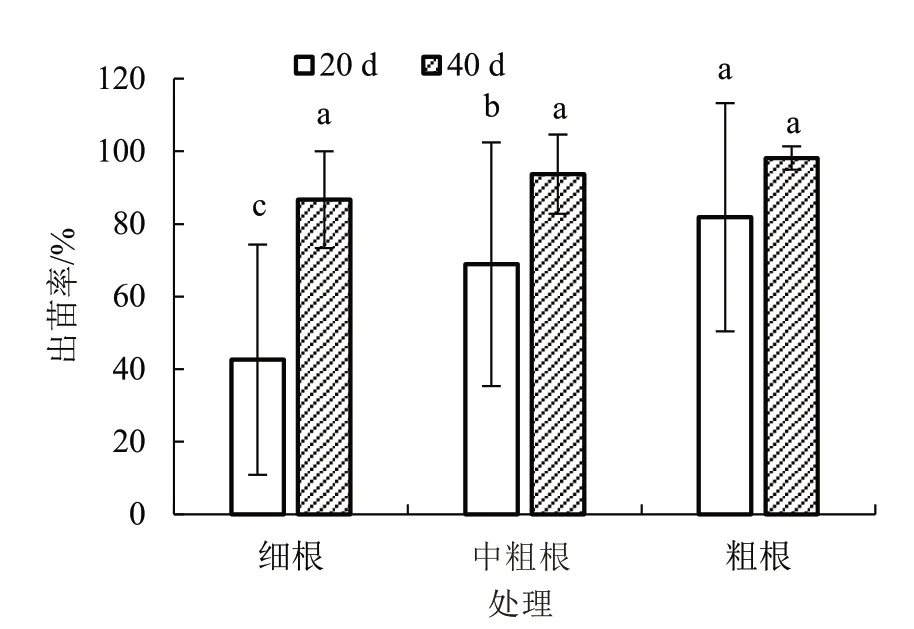

2.2.2 不同埋根方式对根萌芽出苗的影响 由图3可以看出,不区分根粗度,不同埋根方式对出苗率的影响,正立和平放埋根对20 d 出苗率的影响无显著差异,倒立与正立、平放埋根间差异显著,20 d 时出苗率倒立只有28.52%,正立和平放分别为88.89%和75.92%;40 d 时正立、平放与倒立不同埋根方式对出苗率的影响无显著差异,正立和平放出苗率分别达到了100% 和95.56%,倒立也达到了82.96%。倒立埋根在萌芽初期,表现为出苗晚、出苗率低,但后期出苗率也较为理想。

图3 不同埋根方式对萌芽出苗的影响Fig.3 Effects of different root burial methods on seedling emergence rate

2.3 蒲公英萌芽和生根特性

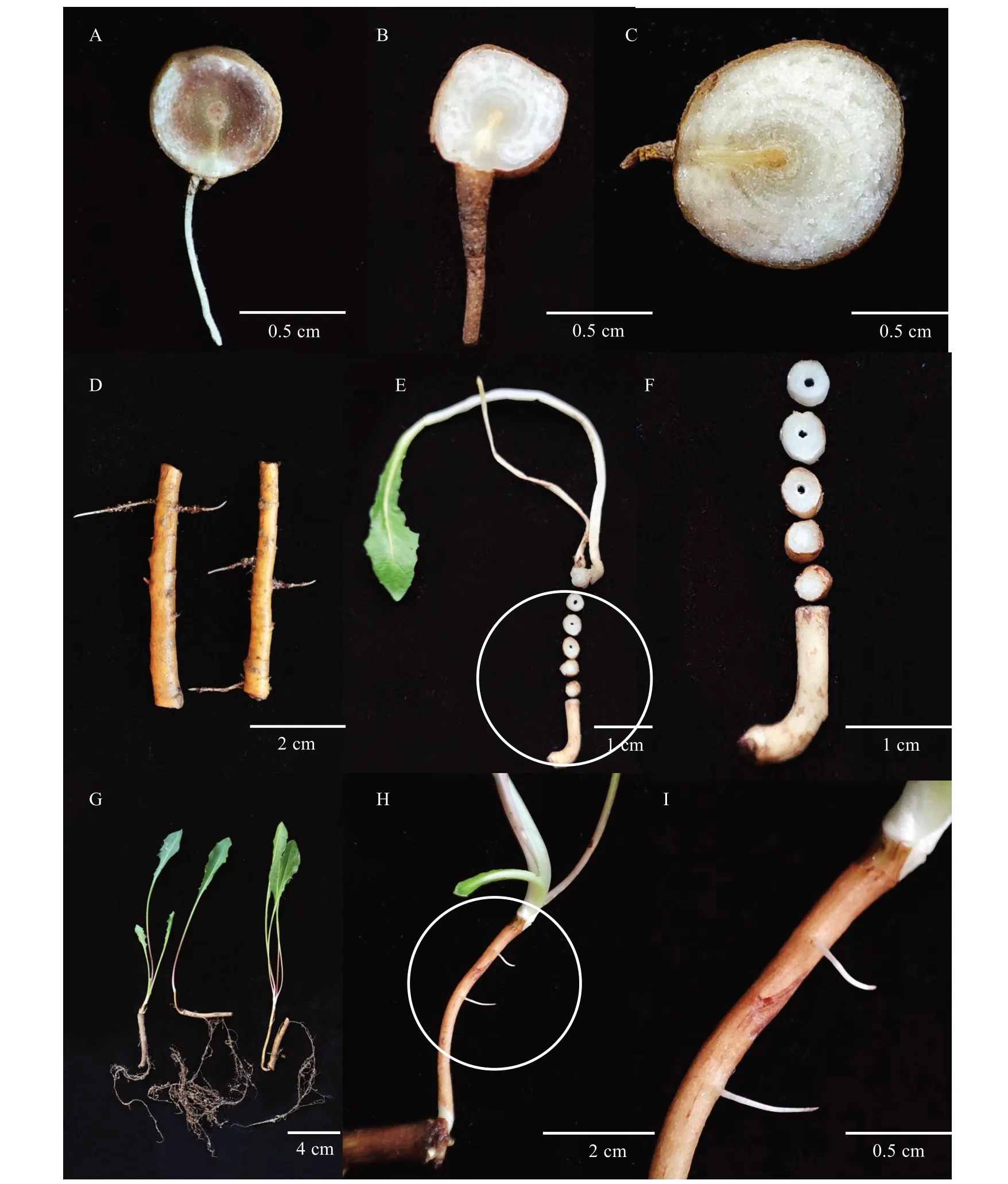

2.3.1 蒲公英新芽萌发生长特点 为清楚了解及分析蒲公英根段萌生新芽的特性,埋根后对切根萌芽生长进行动态观察,并在根萌芽初期对横切面观察及根切片进行解剖结构观察。用徒手切片法对直径1 cm 的蒲公英根横切面进行了显微结构观察,由外向内依次是棕色的周皮、宽广的韧皮部、褐色的木质部(图4)。结合其他切片,发现周皮由木栓层、木栓形成层及栓内层组成,细胞数列,排列紧致。宽广的韧皮部里有多轮断续排列的乳管,可分泌白色乳汁,乳管轮数与根的粗细及根龄有关。《中华人民共和国药典》对蒲公英根横切面的结构描述为木栓细胞数列,棕色;韧皮部宽广,乳管群断续排列成数轮;形成层成环;木质部较小,射线不明显,导管较大,散列[2]。

图4 根横切面显微结构Fig.4 Microstructure of root transverse section

图5 是萌芽初期的芽状态及根横切面,A~C、D~F、G~I 分别为3 个根段上的萌芽、根横切面情况。将萌生芽体的一层及其紧邻的下一层进行横切,见图B、C 与E、F,可以看出,B 中膨出的白色芽体的中心部位为棕色,其对应C 的位置为木质部,图F 白色芽体的中心也为棕色,其次层切片对应位置也为木质部。G、H、I 是芽体进一步膨大增长后,单独的小叶片形成,仍然可以看出芽体中心呈褐色的凹陷实心状态。结合图4 根的横切面解剖结构,可以看出蒲公英切根萌生的新芽最早形成于根横断面中心部位,且发生于环绕木质部的韧皮部。新芽的中心即根的木质部位置,均为褐色实心状态,说明木质部无分化芽的能力,其外层的韧皮部薄壁细胞具有分化芽的能力。

图5 萌芽初期根横切面Fig.5 Root transverse section at the beginning of germination

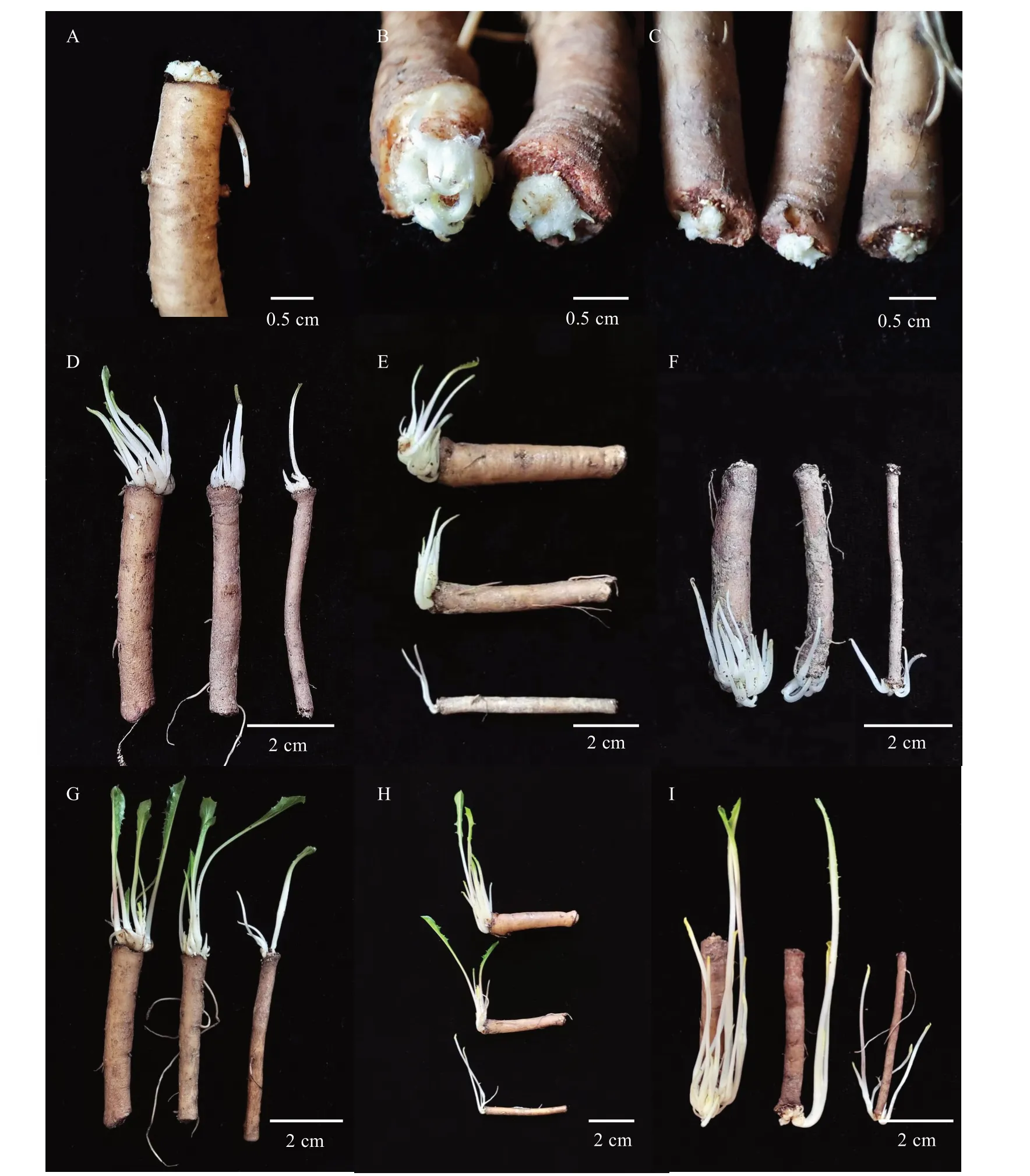

图6 是根萌芽初期及根正立、平放、倒立芽生长状态(根长4 cm)。埋根4 d 时芽点已明显形成,多数芽点尚不太明显。正立、平放和倒立的根都能产生新芽,芽均从根的生物学顶端萌生,根体侧方及根的底端无萌芽能力。平放的根(图6-E、H),芽与根成90°向上生长;倒立的根(图6-F、I),芽从生物学顶端一侧萌生,在伸长生长过程中反向朝地表生长,直至钻出土表。芽钻出土表前为嫩白色,芽苗出土后叶色转绿。

图6 新芽萌发生长情况Fig.6 Germination and growth status of new buds

后续调查显示,40 d 时单根萌芽1~6 个,早生的1~3 个芽能长出地面单独成苗,第4~第6 芽因营养供应不足生长缓慢。单根1 苗率占70.00%,2 苗以上占30.00%。粗度0.50 cm 以上的根易形成2 苗和3 苗,每苗2~5 叶,最长叶7.50~11.50 cm,有的早生叶片40 d 时有1~2 干叶。

2.3.2 蒲公英新根萌发生长特点 原种根及新根产生位置横切面结构如图7-A~C,明显可见原种根上的新根形成于最内侧的中柱。在原种根上新根萌生位置不定,从上到下都会有新根萌生(图7-D)。埋根5 d 调查新根生根情况,根数1~5 根,最长根5.6 cm,多数根长<2.5 cm,有的尚无新根产生。正立和倒立埋放的根,新根斜向下生长,平放的根先横向生长后向下生长;90 d 时根数1~7 根,根长1.5~13.5 cm。

图7 新根萌发生长情况Fig.7 Germination and growth status of new roots

种根上萌生的芽苗向地表生长,芽上的生长点逐渐上移,叶片交错生长,下部形成白色的茎,茎上早生的叶片干枯,颜色由嫩白色变为土黄色。90 d时,芽生长点已经上移至接近土表,生长点以下茎的粗度为0.2~0.3 cm;长度与根的埋放方式、根长和覆土厚度有关,根长4 cm、覆土2 cm 时,正立和平放茎长0.5~1.5 cm,倒立埋放茎长5 cm 左右(图7-G)。对新产生的茎横切观察,茎的内部有的完全中空,有的上部中空下部呈实心状态(图7-E~F),有的已经完全实心。中空的茎上均无新根生长,凡是产生新根的茎内均为实心状态,可见实质上已由茎转变成了根,且具有了根的特性,其上可萌生新根(图7-H~I),90 d 时新根上再生新根长小于2 cm。

3 讨论与结论

蒲公英具有清热解毒、消肿散结等功效,在我国药用食用历史悠久,因其具有药食同源性,近几年作为保健型蔬菜备受青睐。蒲公英以野生类型最受欢迎,但为满足市场需求,人工栽培面积不断扩大。无论是露地栽培[20-21]、设施栽培[22-24]、间作或套作[25-26],其繁育方法都是通过种子繁育。但蒲公英种子极其不耐贮存,常温存放1 年的种子发芽率降低到52% 以下,发芽势降低到31%以下[12]。同时,利用种子繁育还存在纯度问题,且种子直播发芽时间长、出苗慢,同一批播种的种子,最早的7 d 出苗,最晚的30 d 左右出苗。

笔者在本研究中以蒲公英根为繁殖材料,利用4因素3 水平和2 因素3 水平试验,研究了不同埋根方式、根段长度、粗度和不同根段取材部位对萌芽出苗的影响。40 d 时,蒲公英根繁4 因素3 水平的正交试验T1~T9 的平均出苗率为86.54%,2 因素3 水平试验S1~S9 平均出苗率为92.84%,二者平均为89.69%。在蒲公英中药材种子质量标准和蒲公英直播技术规程等标准中规定的蒲公英种子发芽率指标为≥70%[27-28]。因此,利用蒲公英根繁育可保障生产用种的高出苗率需求,且根随用随挖,无需贮存。在蒲公英野生资源引种搜集中,由于蒲公英种子具有随风飞散的特性,使得蒲公英种子不易采集,且采种受花期和种子成熟期限制。利用蒲公英根进行引种和繁种,不受季节和时间限制,因而拓宽了蒲公英引种及种苗繁育途径。

根繁育苗在木本植物中应用较多,蒲公英作为多年生草本植物,利用根进行繁殖的研究未见报道。影响蒲公英埋根育苗出苗早晚和出苗率的因素较多,埋根后40 d 对出苗率影响顺序为根长度>根粗度>根段部位>埋根方式。各因素不同水平整体表现为中上段>下段,中粗根和粗根>细根,根长4~6 cm >2 cm,埋根方式上表现为正立、平放>倒立。因为水分、矿物质等在植物体内从根部向上极性运输,用茎段扦插繁殖存在倒插不出苗或出苗后生长缓慢的现象。龚弘娟等[29]在猕猴桃的埋根试验中发现倒立不萌芽。而蒲公英根倒立可正常萌芽生长,只是出苗时间相对较长,因为倒立的蒲公英芽苗需要穿越自身长度+覆土厚度的土层。正立和倒立埋根可采用打孔方式,孔深度为根段长度+覆土厚度,平放可以采用开沟方式。实际生产中,少量引种栽培可采用直立打孔方式,优点是可以精确把握株行距,开沟平放则更适合大面积人工或机械化栽培。

通过对根横切面结构分析、切根上萌生新芽和新根的特性分析,首次发现土表下蒲公英的新生芽苗的茎有一个由茎到根的变化过程,通过根横切面观察及切片解剖结构观察,明确了芽和新根萌生部位、萌芽生长初期、中期、后期芽和新根的生长变化情况。由于条件限制,徒手切片法观察到的根解剖结构不够清晰,对蒲公英根萌芽部位及新根产生部位观察的还不够透彻,有待进一步深入研究。

综上所述,蒲公英根具有较强的繁殖能力,可通过地下肉质根进行切段埋根育苗,可作为蒲公英种子繁殖的拓宽途径应用于蒲公英引种及生产栽培实践。在埋根方式上,正立和倒置需要打孔,而平放埋根只需开沟即可,操作简单高效,因此,大田栽培的适宜方案为平放埋根、根长4~6 cm、粗度0.5 cm 以上。由于该试验是在日光温室内的育苗容器中开展,蒲公英切根在不同立地条件、不同水肥条件下的大田生长表现有待进一步研究。