我国夜班劳动的基本现状及其职业伤害

摘 要:目前的劳动法将“夜班”和“白班”视为同质性的劳动时间,夜班劳动的职业伤害受到忽视。基于2020年的CFPS数据和全国人口普查数据,通过统计推断描述了我国夜班劳动的基本现状,通过广义倾向得分调整的因果推断方法评估了夜班劳动在健康和社会生活方面的职业伤害。研究发现,我国约三成的劳动者在从事不同程度的夜班劳动,涉及1.92亿劳动力,其中约20.5%(8258万)的劳动者“每周至少1次夜班”;“交通运输工具”和“车间”是夜班劳动者比例最高的工作场所,分别有39.9%和25.0%的从业者“每周至少1次夜班”;“商业、服务业人员”和“生产、运输设备操作人员”是涉及夜班劳动者数量最多的职业,分别有2658万和2430万的劳动者“每周至少1次夜班”。由于缺乏法规保护,许多夜班劳动者在劳动收入、休息权、用工规范等方面处于劣势地位。研究发现,夜班劳动会对身体健康、心理健康、睡眠时长、睡眠质量和记忆力方面产生负面影响,会降低劳动者的生活满意度,减少和家人吃饭次数、娱乐休闲时长和锻炼频次。目前劳动法并未区分“夜班”和“白班”,很多用人单位对夜班劳动的安排缺乏节制;相关部门应当充分重视夜班劳动存在的广泛性和职业伤害性,积极推动立法,进而实现对夜班劳动的规范和补偿。

关键词:夜班劳动;职业伤害;劳动法;工作生活平衡;广义倾向值调整

中图分类号:F241.4 文献标识码:A 文章编号:1000-4149(2023)06-0138-18

DOI:10.3969/j.issn.1000-4149.2023.00.055

一、引言

夜班劳动会对劳动者造成多方面的职业伤害,但目前我国无论是劳动法规政策,还是相关统计制度和学术研究等,对该问题都缺乏关注。已有大量医学方面的研究报告了夜班劳动对个体健康的负面影响,这甚至在一定程度上已经成为健康常识,但夜班劳动的健康损失及其作用机理几乎只存在于医学领域,并未成功地转化为我国劳动法规对夜班劳动的规范和保护。在2018年12月最新修订的《中华人民共和国劳动法》中,提及“夜班”的条文仅两处,分别针对“怀孕七个月以上的女职工”和“女职工在哺乳未满一周岁的婴儿期间”两种情形,规定“不得安排其延长工作时间和夜班劳动”。劳动法将“夜班”和“白班”的工作时间视为同质性的,虽然8小时的夜班工作并未超出劳动法关于工作时长的限制,但夜班工作尤其是白夜班交替的工作會造成一系列负面后果,因此夜班劳动应当得到一定的规范和补偿[1-2]。不仅如此,夜班劳动还缺席了各种官方统计报告,例如由国家统计局、人力资源和社会保障部联合编写的《中国劳动统计年鉴》仅统计了各行各业的劳动时长。

对夜班劳动基本状况及其职业危害的认知是推动相关立法的重要前提。根据英国的官方统计,2000—2016年间,英国在夜间工作的雇员数量约270万—320万,占全部雇员的11.1%—12.7%;2016年,夜间劳动雇员占比最高的行业是公共管理、教育和卫生(39.7%),其次是分销、酒店和餐馆(18.6%),制造业(11.7%),运输和通信(11.4%),银行、金融和保险业(9.2%)等[3]。日本学者根据总务省的劳动力调查估算了全国夜班劳动者的数量,发现1997—2012年间日本的夜班劳动者数量和比例都在不断增加,1997年夜班劳动者比例为13.3%,2007年为17.9%,2012年为21.8%,截至调查时约有1200万劳动者从事夜间工作[4]。英国大致可以代表已经“去工业化”的发达国家的夜班劳动状况,其夜班劳动者比例相对稳定;日本大致可以代表工作时间超长的东亚社会的基本状况,夜班劳动者比例不断攀升。然而,我国长期缺乏对夜班劳动的相关统计。鉴于此,本文基于2020年中国家庭追踪调查(China Family Panel Studies,CFPS)首次加入的对夜班劳动的测量,研究分析我国夜班劳动的基本现状及其对劳动者的职业伤害。

二、研究问题与文献评述

夜班劳动和轮班制度是资本主义生产方式的发明创造,它们的普遍化由工业革命以来的资本扩张所推动。虽然夜间劳动也存在于前工业社会,但在人工照明技术的发明和推广以前,人们的工作时间普遍更接近于随季节而变化的自然光照时间。马克思在《资本论》中对夜工和换班制度做过大量论述,指出“在一昼夜24小时内都占有劳动是资本主义生产的内在要求”,一方面尽可能地把工作日延长到自然日的界限以外、延长到夜间,另一方面是发明换班制度,“让白天被吸尽的劳动力和夜里被吸尽的劳动力换班工作”,从而克服劳动力无法不停压榨的身体障碍[5]。劳资双方经过长期斗争,确立了八小时工作制,但出现了两班制或三班制,夜以继日的劳动被逐步制度化[6]。总之,夜班劳动和轮班制度是为了满足资本主义生产的“内在要求”,避免生产资料处于闲置状态,夜班是现代劳动制度不可忽略的组成部分。

一般来说,夜班劳动是指劳动者在夜间——人们通常的睡觉时间——进行的劳动工作。夜班劳动既涉及轮班制度下的夜间工作,即劳动者定期或短期在夜间工作;也涉及只能在夜间进行的工作,即劳动者长时期在夜间工作。一方面,出于社会需求、技术必要或经济原因等,夜班劳动在提供服务保障的连续性方面发挥着重要作用;另一方面,夜班劳动破坏了正常的人体生物节律和社会安排,它可能会对劳动者的生物机体和社会生活造成破坏性影响。有人提出了一些帮助劳动者适应夜间工作的支持性策略,诸如更明亮的光线、使用褪黑素、适当午睡等,但几乎没有证据表明它们能有效减少夜班劳动的长期负面后果[7]。

已有大量医学证据表明夜班劳动对劳动者的身体健康会造成负面影响。一方面,轮班工作或夜班劳动通过扰乱人体的代谢过程从而产生多种健康结果[8],增加劳动者患上心血管疾病、哮喘、甲状腺结节、肥胖症、癌症等慢性疾病的风险[9-11]。此外,夜班劳动会对女性造成特殊负面健康后果。世界卫生组织国际癌症研究机构发布的报告表明,经常从事夜班劳动的女性更有可能患乳腺癌[12]。不仅如此,夜班劳动还会影响生育能力和胎儿发育,增加流产、早产和低出生体重的风险[13],使女性的更年期更早出现[14]。另一方面,夜班劳动降低人体免疫力、影响宿主—病原体相互作用的性质,增加劳动者感染传染性疾病的风险[15]。

许多心理学领域的研究表明,夜班劳动与不良的心理健康结果有关。轮班工作或夜班劳动对焦虑情绪、认知障碍、药物滥用、生活质量下降、自杀意念等都有很大的影响,尤其是会增加抑郁症状的风险[16]。有研究分析了夜班劳动影响心理健康的异质性,在长期夜班的工人中,工作量大、工作控制能力强和单身状态者出现心理健康问题的风险更大[17];夜班劳动与心理健康之间的关系在不同类型的轮班工作中有所不同,在不规律或不可预测的轮班工作中的支持证据更加有力[18]。

目前,国内研究者对夜班劳动及其职业伤害的关注主要集中在医学领域,研究对象主要集中于医护人员(尤其是护士)职业群体,但缺乏对更广泛劳动者群体的关注,也缺乏对健康之外的职业后果的关注。通过检索中文文献,可以发现大量关于夜班护士和少量关于值班医生的研究,其内容主要覆盖夜班劳动多方面的不良后果:身体健康、心理健康、睡眠剥夺和睡眠质量、昼夜节律、内分泌节律、疲劳状况、认知记忆能力、自我效能感、职业倦怠等[19-20]。除医护人员外,还有部分研究关注轨道交通从业者的夜班劳动后果,主要关心其疲劳状态和睡眠质量及相关作业风险问题,也有部分涉及心理健康状况[21-22]。医护人员依托于医学系统而受到大量关注,轨道交通从业者依托于铁路系统而受到关注,然而,对其他规模庞大的,尤其是体制外的夜班劳动者——产业工人、道路运输从业者(如卡车司机、的士司机)、餐饮从业者等——的相关研究几乎没有。

从职业伤害的具体内容来说,学界更偏重于对健康后果的关注,缺乏对社会生活方面后果的考察。轮班工作的特点决定其会造成工作与家庭生活和社会安排的冲突,破坏工作—生活平衡,即个体无法有效地履行工作、家庭和社区中的多重角色和责任[23-24]。有研究指出,轮班制劳动者对工作与生活平衡的不满程度明显高于普通日班劳动者,他们更可能遭受角色过载的困扰;他们与配偶在一起的时间都比正常工作的人更少,但花在孩子身上的时间相对较多,会为弥补家庭生活而牺牲睡眠时间[25]。夜班劳动在一定程度上影响与邻居、朋友和熟人的互动[26]。对女性而言,他们在夜班劳动的准备和恢复阶段要付出更多的精力和情绪。女性在家庭中的角色期望使得他们在夜班开始前承担更多责任、进行复杂规划,并在夜班结束后数小时内重新进入既定的家庭日常;他们需要更主动地管理夜班劳动的负面影响,以维持家庭生活的连续性,性别化的家庭责任模式在这个过程中得以实现和展示[27]。作為补救措施,轮班制中的劳动者掌握更多的控制权有助于减缓不正常工作时间的负面影响,缓解工作—生活冲突,例如对轮班开始和结束时间的控制程度更高、与同事换班频率更高、私人生活方面的休闲限制较少等,但这并不能完全消除其负面影响[28-29]。此外,休闲娱乐和体育锻炼等活动能够帮助劳动者得到放松,让劳动者从心理上脱离工作,有助于劳动者从疲劳状态中恢复过来,这对于保持健康和效率是必要的。但研究发现,夜班劳动和轮班工作会导致机体恢复过程的延迟;相对而言,夜班劳动者的工作—生活平衡指标相对更差,放松的能力更低,体育锻炼活动更少[30]。这意味着夜班劳动者的恢复能力更差,他们需要更长的休息时间。

综上,本研究旨在分析我国夜班劳动的基本现状及其职业伤害。一方面,基于调查数据和国家人口普查数据,通过统计推断方法测算各行业的夜班劳动者数量及其占比,全面描述不同夜班频次的劳动者的基本特征;另一方面,通过广义倾向得分(Generalized Propensity Score,GPS)调整的因果推断方法,评估夜班劳动对劳动者在健康方面以及社会生活方面造成的职业伤害。

三、研究设计

1. 数据来源

本研究使用2020年的中国家庭追踪调查(CFPS)数据,该调查由北京大学中国社会科学调查中心实施,样本覆盖25个省(市、自治区),从2010年开始每两年追踪一次,是具有全国代表性的追踪调查。CFPS 2020在调查问卷中增加了关于夜班情况的测量,这是国内大型社会调查项目首次对夜班劳动的测量。为了从样本推论到全国总体状况,本研究还利用了2020年人口普查数据中与性别、年龄和职业等相关的汇总数据。

本研究将分析对象限定在劳动年龄人口中受雇于非农工作的劳动者。在CFPS 2020个人数据库中,符合劳动年龄人口标准(女性为16—54岁,男性为16—59岁)的样本共有15908个,其中受雇于非农工作(剔除正在上学和职业类型为军人或无职业者)的样本有7404个,占劳动年龄人口样本的46.54 %;剔除掉夜班信息缺失样本394个,得到分析样本共计7010个。本研究对关键自变量的缺失值进行了合理的插补( “职业类型”缺失插补为“不便分类”(11个);“过度劳动时间”缺失插补为0(41个);“小时工资”缺失插补为其中位数21.25(9个);“工会成员”缺失插补为其众数0(82个);“童年健康自评”缺失插补为其众数5,即“非常健康”(86个)。),以尽量减少样本损失可能造成的分析偏误。本研究的分析过程使用CFPS官方提供的“个人横截面权数(标准化)—事后分层权数”进行加权。

2. 职业伤害相关变量

首先,身体健康和心理健康。本研究的身体健康指标为“两周内身体不适”,“过去两周身体是否不适”回答为“否”定义为4分,“您觉得病伤程度”回答“不严重”定义为3分,“一般”为2分,“严重”为1分,数值越高则越健康。心理健康指标使用CFPS官方提供的“cesd20sc”综合变量,即流调中心抑郁量表(Center for Epidemiologic Studies Depression, CES-D),它是世界上应用最广泛的测量抑郁症状的量表之一。经过翻转编码后,心理健康指标为0—50分,数值越高则越健康。

其次,睡眠状况和记忆力。睡眠状况区分为“睡眠时长(小时/天)”和“(是否)睡眠质量高”;后者为CESD量表中的一个测量项目,测量过去一周内“我的睡眠不好”的发生频率,回答“几乎没有(不到1天)”赋值为1,回答“有些时候(1—2天)”、“经常有(3—4天)”和“大多数时候有(5—7天)”赋值为0。记忆力指标使用“一周内发生在您身上的主要事情,您能记住多少”的测量,从“只能记住一点点”、“只能记住少数”、“能记住一半”、“能记住多数”到“完全能记住”依次赋值1—5分,数值越高记忆力越好。

第三,主观幸福感和生活满意度。主观幸福感的测量为“您觉得自己有多幸福”,0分代表最低,10分代表最高。生活满意度的测量为“您给自己生活的满意程度打几分”,1分表示很不满意,5分表示非常满意。

第四,社会生活安排。在家人互动方面,以“和家人吃饭次数(晚/周)”作为指标,问题为“包括和家人外出吃饭,一般情况下,您每周有几个晚上会和家人一起吃饭”。在体育锻炼方面,以“(是否)每周至少锻炼1次”为指标,测量为“不包括以上下班为单一目的骑车、走路,过去12个月您有多经常参加体育健身休闲活动”。在娱乐休闲方面,通过“移动设备上网时长”、“电脑上网时长”和“看电视、电影时长”,构建综合的“娱乐休闲时长(分钟/天)”指标。

3. 工作特征相关变量

根据不同分析需要,将夜班劳动区分为夜班劳动类型(4分类)和夜班劳动频次两种测量。对于“过去12个月,这份工作平均多久需要您上夜班”的问题共有7个选项,分别为“1.从不需要”、“2.每月不到一次”、“3.每月一次”、“4.每月几次”、“5.每周一次”、“6.每周几次”、“7.每天都需要”。在夜班劳动类型(4分类)变量中,选项1和2合并为“仅白班”,选项3、4、5合并为“轻度夜班”,选项6定义为“中度夜班”,选项7定义为“重度夜班”。在夜班劳动频次变量中,分别将这7个选项转换为连续型的频次变量( 选项1定义为0,选项2定义为0.02273(0.5天/22天),選项3定义为0.04545(1天/22天),选项4定义为0.11364(2.5天/22天),选项5定义为0.2(1天/5天),选项6定义为0.50(2.5天/5天),选项7定义为1。)。

工作特征变量包括职业类型(7分类)、工作场所(6分类)、(是否)使用计算机、过劳工作时长(小时/周)、月工资收入(元)、小时工资(元/小时)、(是否)有周末。其中,过劳工作时长(小时/周)为劳动者每周工作时长超过53小时的部分( 根据《劳动法》规定,国家实行“平均每周工作时间不超过四十四小时”的工时制度,以及“每月不得超过三十六小时”的延长工作时间,即法定内的加班时长平均每周不超过9小时,由此推定劳动者在法定内的最高工作时长为53小时/周。)。月工资收入(元)通过现金福利、实物福利、公积金、工资、年终奖和奖金综合计算得到。

工作保障特征变量包括(是否)签订合同、保险数量(个)、(是否)工会成员。其中,保险数量计算了劳动者从事的主要工作为其购买的保险数量,包括养老保险 、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险和住房公积金共六种。

4. 其他协变量

个人特征变量包括性别、年龄、(是否)在婚、12岁时户口(2分类)、(是否)上过大学。控制个体在早期阶段的健康代理变量,可以尽可能地减少健康选择性对因果推论的影响。本研究的早期健康代理变量包括童年健康自评(1—5分)、相对出生体重和相对身高。其中,相对出生体重是被访者在其出生地省份分性别的出生体重标准分,相对身高是被访者在其出生地省份分性别的身高标准分,二者的缺失值都赋值为0。出生体重在一定程度上是新生儿健康状况的表征,出生体重过轻可能是先天疾病、孕期发育不良等的结果,新生儿健康状况不佳可能会对其未来的健康状况和发育造成不利影响;身高在一定程度上由先天的基因决定,但也在一定程度上反映了儿童青少年阶段的营养状况,营养状况在一定程度上又决定了该阶段的健康水平的高低。相对出生体重和相对身高的计算过程排除了性别和地域因素导致的体质差异,身高标准分或出生体重标准分越高,其早期的健康水平相对越高。

四、我国夜班劳动的基本特征

1. 夜班劳动者比例和数量估计

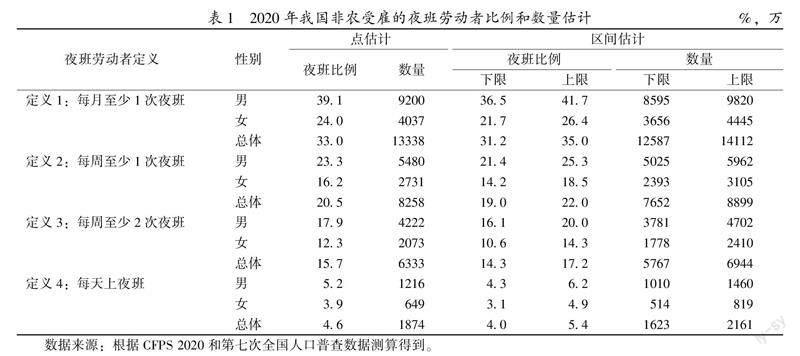

我国约三成的劳动者在从事不同程度的夜班劳动,涉及人口规模约1.92亿。根据2020年人口普查,我国劳动年龄人口为8.26亿,其中16—59岁男性4.51亿,16—54岁女性3.75亿;根据普查“长表”数据估计,我国劳动年龄人口中不同职业的就业人口规模为5.80亿,其中16—59岁男性3.53亿,16—54岁女性2.27亿。根据CFPS 2020调查数据(以下简称“调查数据”)的估计,我国劳动年龄人口中“非农受雇”的比例为48.84%,共计4.04亿人,其中男性约2.35亿,女性约1.68亿。根据调查数据估计,劳动年龄人口中“非农受雇者”从事不同强度夜班劳动(每月至少1次夜班)的人口比例为33.0%,数量约为1.33亿。按照95%的置信区间估计,该比例为31.2%—35.0%,涉及1.26亿—1.41亿劳动者。如果将该夜班比例应用到全体就业人口,则我国从事不同程度夜班劳动的人口约1.92亿。分性别来看,男性中的夜班劳动者比例高达39.1%,女性中的夜班劳动者比例为24.0%。

基于2020年我国劳动年龄人口中4.04亿的非农受雇者,表1呈现了不同定义标准下夜班劳动者比例和数量的估计结果。根据定义2,我国约有8258万劳动者每周至少1次夜班,占劳动者总体的20.5%,其中男性的夜班比例为23.3%,女性的夜班比例为16.2%。根据定义3,我国约有6333万劳动者每周至少2次夜班,占劳动者总体的15.7%,其中男性的夜班比例为17.9%,女性的夜班比例为12.3%。根据最严格的定义4标准,我国约1874万劳动者每天上夜班,占劳动者总体的4.6%,其中男性的夜班比例为5.2%,女性的夜班比例为3.9%。在久保(Kubo)的研究中,夜班劳动者被定义为“平均每月至少从事4次夜班工作”,估计出2012年日本的夜班劳动者比例为21.8%[4];本研究中的定义2与之接近,按照“每周至少1次夜班”的定义标准,2020年我国的夜班劳动者比例为20.5%,与日本2012年的水平相当。

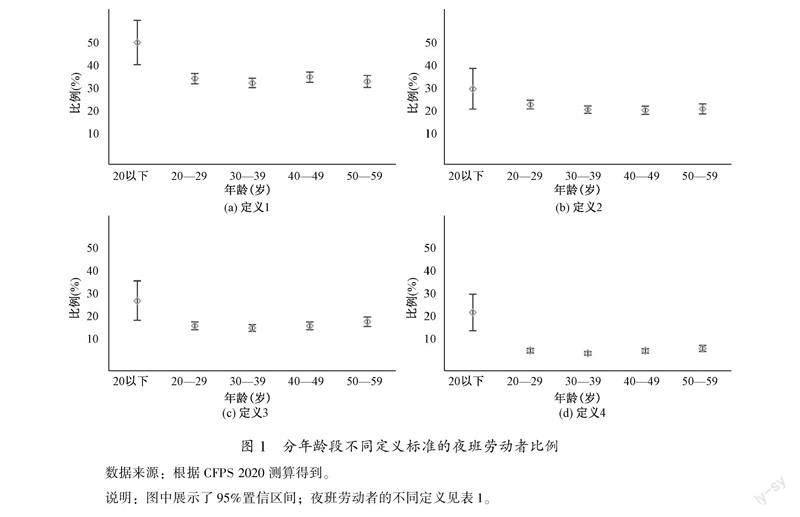

男性的夜班劳动者比例比女性相对更高,但夜班劳动者的比例和夜班强度并没有因为年龄的增长而降低。如表1所示,在不同定义标准下,男性的夜班劳动者比例总是显著高于女性的,置信区间并不重合。然而,各年龄段的夜班劳动者比例没有显著区别。如图1所示,除了20岁以下人群,无论在何种定义标准下,各年龄段不同夜班强度的比例十分接近。根据“每周至少1次夜班”(定义2)的标准,20岁以下人群中的夜班劳动者比例为29.1%(高于其他组别,但不显著),20—29岁的为22.1%,30—39岁的为19.9%,40—49岁的为19.6%,50—59岁的为20.2%。由此可见,各年龄段的夜班劳动者比例没有区别。年龄大的劳动者同样从事着较高强度的夜班劳动,这是需要重视的不良现象。

2. 夜班劳动者的职业分布

基于2020年我国劳动年龄人口中的非农受雇者,表2呈现了不同职业的夜班劳动者比例和数量的估计结果。按照定义1标准,“办事人员”(38.5%)和“生产、运输设备操作人员”(38.0%)是夜班劳动者比例相对最高的,且“生产、运输设备操作人员”涉及的劳动者数量(4230万)最多。按照定义2标准,“办事人员”、“单位负责人”和“生产、运输设备操作人员”是夜班劳动者比例相对最高的,分别为24.2%、22.0%和21.8%,但涉及劳动者数量最多的职业为“商业、服务业人员”(2658万)。按照定义3标准,“办事人员”和“生产、运输设备操作人员”是夜班劳动者比例相对最高的,分别为18.6%和17.3%,涉及劳动者数量最多的职业仍然是“商业、服务业人员”(2155万)。按照定义4,即“每天上夜班”的标准,“商业、服务业人员”(6.5%)和“单位负责人”(5.2%)是夜班劳动者比例相对最高的,涉及夜班劳动者数量最多的职业仍然是“商业、服务业人员”(944万);这意味着我国约有1874万劳动者几乎每天都要上夜班,其中约一半属于“商业、服务业人员”。在定义2、定义3和定义4标准下,医护人员所属的“专业技术人员”反倒成为夜班劳动者比例相对最低的职业,说明他们的夜班频次更为节制、安排更加合理。

车间和交通运输工具是夜班劳动者比例最高的工作场所,相关职业应当予以重点关注。如图 2所示,交通运输工具中的夜班劳动者比例在定义1到定义4下分别为54.9%、39.9%、36.4%和14.5%;车间中的夜班劳动者比例在定义1到定义4下分别为41.9%、25.0%、19.9%和4.5%;此外,其他场所中的夜班劳动者比例也非常高,在定义1到定义4下分别为41.4%、29.2%、21.8%和8.4%。工作场所在办公室的劳动者其夜班比例最低,在定义1到定义4下分别为25.6%、13.8%、9.3%和1.6%。

3. 夜班劳动者的权益状况

重度夜班劳动者的权益状况较差,他们在劳动收入、休息权、用工规范等方面处于明显劣势地位。表3比较了不同夜班强度劳动者的职业特征和保障状况。与白班劳动者相比,夜班程度越高,过度劳动时间越长;在法定劳动时间(含加班限制)之外,重度夜班者每周需要多付出20.1个小时;在控制工作特征和个人特征的情况下,不同程度的夜班劳动者与仅白班者之间的过劳时长差异仍然是显著的。过度劳动给轻度和中度夜班劳动者带来了额外的月工资收入,但其小时工资并未高于仅白班劳动者;重度夜班者的小时工资显著低于其他组别,他们只能通过超时工作勉强维持与仅白班者相当的月收入;控制条件下重度夜班者的小时工资与仅白班者的差异仍然存在。从是否有周末来看,夜班程度越高,有周末的人员比例越低,在控制条件下中度和重度夜班者仍然显著差于仅白班者,这说明中重度夜班者的休息权更难得到保障。从工作保障特征来看,轻度和中度夜班者在签订合同、保险数量和工会成员上处于相对优势地位;重度夜班者的签订合同比例、保险数量和工会成员比例显著低于仅白班者,相同条件下保险数量仍然显著低于轻度和中度夜班者。

由此可见,夜班劳动者在劳动收入方面并无明显优势,轻度和中度夜班劳动者的超时工作是他们得到相对较高工资的原因,而重度夜班劳动者只能同时接受低小时工资和超时劳动以勉强维持相当的收入;相对而言,重度夜班劳动者在劳动保障的各方面都处于劣势地位。

五、夜班劳动后果的因果效应识别

本研究的另一项任务是评估夜班劳动对劳动者的身心健康及其社会生活造成的职业伤害后果。“健康工人效应”[31]是劳动相关研究的经典问题,即只有那些健康狀况较好的劳动者才能进入劳动力市场、实现更长的工作时间,而那些健康状况不佳或突发健康问题的人会减少其劳动,甚至完全退出劳动力市场[2,32-33]。但事实上,对夜班劳动后果的研究面临着更广义的自选择性,无论是职业特征还是个人特征,都有可能会影响到个体是否从事夜班劳动,以及从事何种强度的夜班劳动,这种自选择性可能造成的偏差方向并不如“健康工人效应”所宣称的那样明确。

基于此,本研究拟通过广义倾向得分(GPS)调整剂量响应函数(Dose-Response Function)的方法,尽可能地控制进入夜班劳动的自选择性可能造成的偏误,更准确地评估夜班劳动对劳动者造成的不良后果。传统的倾向值匹配(PSM)方法只能估计二分类干预变量(接受/不接受干预)的平均实验效应,存在一定的局限性。GPS调整法借鉴了生物医药研究中分析药物剂量作用的剂量响应函数,能够评估序次变量或者连续型变量作为干预变量的实验效应[34-36];基于广义线性回归模型,其结果变量可以是多种类型的,如二分类变量、序次变量等。因此,该方法很适用于本研究对不同夜班强度的多种后果的实验效应评估。

GPS调整法的基本原理与PSM方法一致,目标是达成“控制条件下无混淆”。对本研究而言,即要求在控制广义倾向得分R的条件下,潜在结果{Y(t)}与夜班频次T之间相互独立(Y(t)⊥T|R),个体从事何种程度夜班(t)的概率不取决于任何协变量X。由此,通过干预变量T和倾向得分R的线性组合可以构造结果变量Y的条件期望模型,即μ(Y|T,R^

)。基于拟合出的结果预测方程,即剂量响应函数,可以计算任意特定干预水平t的平均潜在结果;通过比较两个干预水平的平均潜在结果差异,即实验效应函数(或边际效应函数),可以得到不同夜班频次的实验效应(Treatment Effect),例如:TE(t)=μ(t)-μ(0)。

假定f(T|X)是T的条件概率密度分布函数,广义倾向得分即是实际干预值T恰好等于潜在干预值{T}的条件概率,即f(T={T}|X)。其中,潜在干预值{T}由协变量X所决定,二者之间的函数关系假定为g(T)=βX。整体来看,广义倾向得分[34]是通过实际干预值和协变量值计算得到,即R=r(T,X),该方程取决于两个设定:①干预变量与协变量之间的连接函数;②干预变量的条件概率密度分布形式。由此可见,GPS方法中的广义倾向得分与PSM中的倾向得分的关键区别在于,前者是实际干预值发生的条件概率,而后者是进入干预组(无论实际是否属于干预组)的条件概率[37],PSM中的倾向得分更接近于GPS中的T^(预测值)。

在本研究中,干预变量夜班频次的取值落在[0, 1]区间,通常的做法是对其对数优势比(Log-odds Ratio)进行回归,但由于存在大量0值(即仅白班劳动者),并不适合于对数转换。鉴于此,本研究采用Fractional logit模型[36,38]进行估计( 即设定E(T|X)=exp(βX)/[1+exp(βX)];实际操作层面上,在基于广义线性模型(GLM)的Stata命令doesresponse2中设定family(binomial)和link(logit)两个选项。)。

1. 夜班频次的广义倾向得分计算

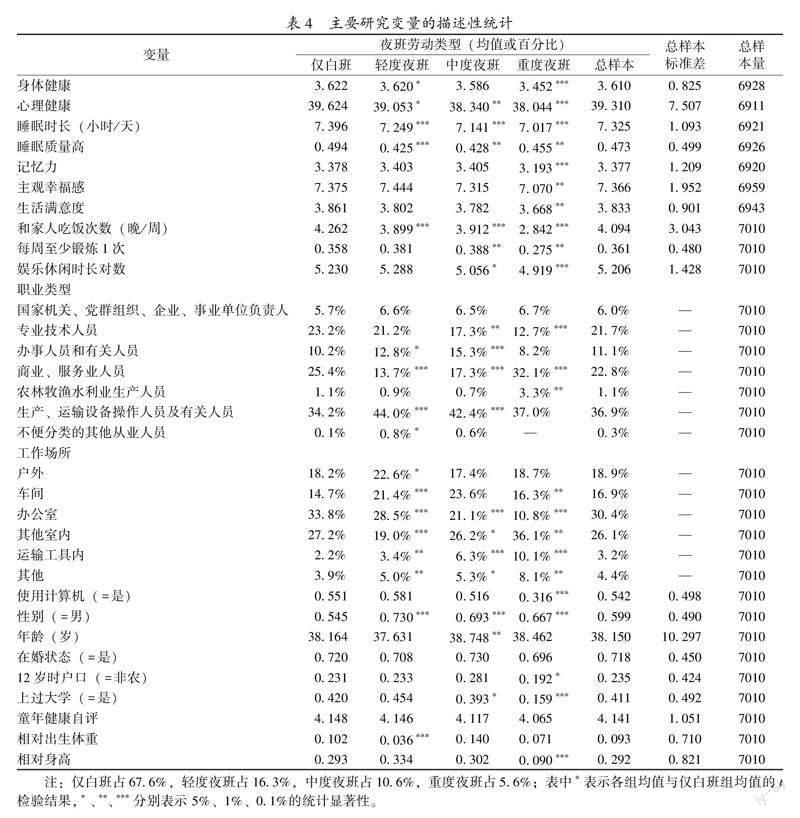

根据表4的描述性统计结果,夜班强度越高的劳动者其心理健康越差、睡眠时长越短、睡眠质量越差、和家人吃饭次数越少;重度夜班的劳动者在职业伤害相关的10个结果变量上都明显差于仅白班的劳动者,他们在经济社会地位上也处于相对劣势地位。但这并不一定都是上夜班的结果,可能存在一定的自选择效应,因为职业特征与是否需要从事夜班工作紧密相关,而个体特征又与职业特征存在复杂的关联。从表4中的职业类型、工作场所、性别、是否上大学等变量的分组均值比较可见,不同夜班程度的劳动者在职业特征和个人特征上存在明显差异,夜班劳动具有较强的自选择性。对于重度夜班的劳动者,他们上过大学的比例相对更低、在办公室工作的比例更低、使用计算机的比例更低,不仅如此,他们的身高也相对更低,这些指标共同说明他们的经济社会地位相对更差。基于上述考虑,本研究将这些职业特征和个人特征作为估计夜班频次的解释变量,来计算广义倾向得分。

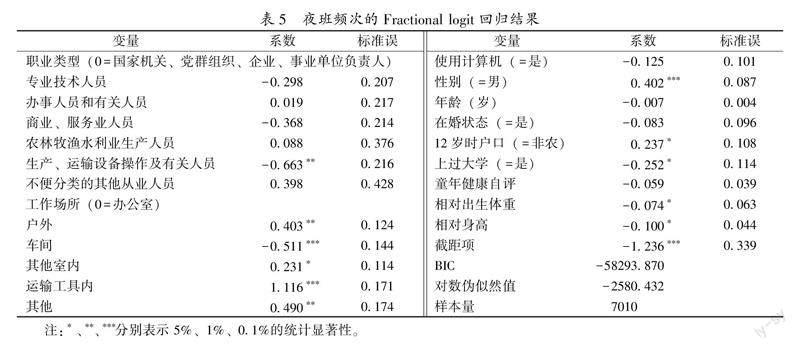

本研究采用Fractional logit模型对夜班频次进行估计,估计结果如表5所示。职业特征上,部分职业与单位负责人的夜班频次有显著差异;多数工作场所与办公室的夜班频次存在显著差异。个人特征上,性别、户口、大学教育对夜班频次有显著影响。值得注意的是,夜班工作上并未表现出“健康工人效应”,与之相反,相对出生体重越轻的人从事夜班的频次越高。

在估计夜班频次的基础上,得到了各样本的广义倾向得分值,其基本原理如前所述。需要说明的是,GPS调整法侧重于在线性方程中做“调整”或“控制”,而非对反事实案例进行“匹配”( 国内许多文献使用“广义倾向得分匹配(GPSM)”的说法,但事实上这是“以讹传讹”,该方法并未对反事实案例进行“匹配”,经典文献中也从来没出现过GPSM这个说法。),因此本研究所谓的“平衡性检验”也基于“调整”的思路( 既有的平衡性检验方法大多采取对具有相同广义倾向得分但分属于不同处理组别的人群进行比较,但这种做法存在问题。如前所述,GPS方法中的广义倾向得分计算的是实际干预值发生的条件概率,而PSM方法中的倾向得分计算的是进入干预组(无论实际情况如何)的概率,具有相同广义倾向得分的人并不具有接受同等干预的相同概率,在此情况下,组别之间的比较是没有意义的。举个例子,根据理论,家庭社会经济地位越高,个体潜在的受教育程度越高。个体A家庭条件极其优越,根据预测原本可以完成大学,但实际只完成了初中,个体B家庭条件极其艰苦,根据预测原本只能读到初中,但实际却完成了大学,按照GPS方法计算广义倾向得分,他们都与自己的潜在结果偏离了相同的距离,因此他们的实际干预值发生概率是相同的,即二者具有相同的广义倾向得分。按照既有的平衡性检验方法,二者的协变量(家庭条件)是不可能达到“均衡”的,因而这种比较法只适用于具有相同概率進入相同教育层次(比如大学)的人群之间。),检验调整后干预变量T和协变量X的相关性是否消失,即用X对T进行回归,比较控制和不控制广义倾向得分时X的系数显著度。根据检验结果( 受篇幅所限,文章未展示平衡性检验结果。如有需要,请联系作者索取。),所有在无控制模型中显著的变量在控制模型中变得不再显著,说明控制条件下X和T之间相互独立。经过广义倾向得分的“调整”,个体从事何种程度夜班(t)不取决于任何协变量X,不同干预水平的个体在各协变量上实现了平衡。

2. 夜班频次的剂量响应结果

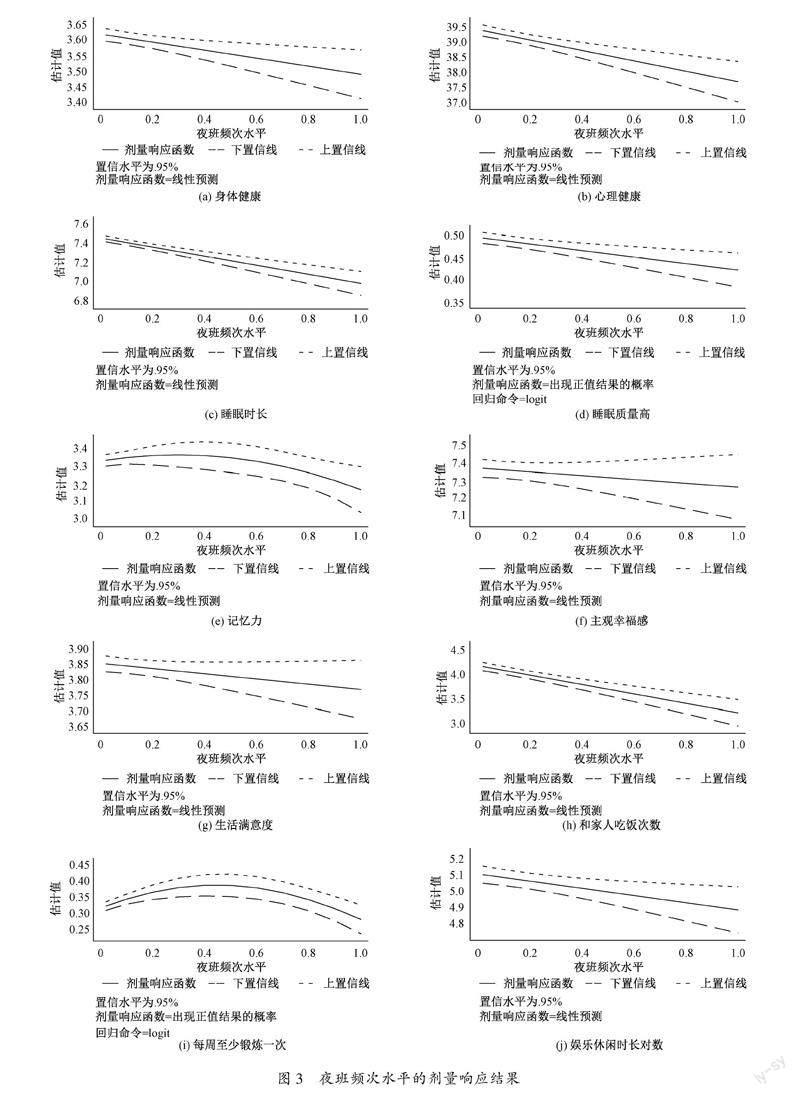

表6展示了不同结果变量的剂量响应函数模型设定( 针对每个结果变量,本研究拟合了一次项模型(夜班频次+广义倾向得分)和多种组合的二次项模型(包括夜班频次二次项、广义倾向得分二次项和夜班频次和广义倾向得分交互项),并选取了其中最合适的一个。)及其回归结果,图 3呈现了各模型的平均剂量响应结果。如表6所示,在控制广义倾向得分或其二次项的情况下,夜班频次或其二次项大多都是显著的;如图3所示,夜班频次对各结果变量的负面影响都是存在的,除了记忆力和锻炼频次,其中绝大多数的职业伤害效应都是线性的。总之,这些结果说明夜班劳动造成多方面的职业伤害的因果关系能够成立。

一方面,夜班劳动会造成健康方面的职业伤害。随着夜班频次增加,身体健康、心理健康、睡眠时长、睡眠质量都呈现线性下降趋势;而记忆力呈现为倒“U”型的下降趋势,一定程度范围内的夜班并不会对记忆力造成损害,但随着夜班频次继续增加,记忆力损害的边际效应也在不断增加。已有大量医学方面的研究证明了夜班造成健康损耗,本结果再次支持了这些健康常识的存在。

另一方面,夜班劳动会造成社会生活方面的职业伤害。首先,随着夜班频次增加,劳动者的生活满意度呈现线性下降趋势,主观幸福感不显著但同样呈现为下降趋势。其次,随着夜班频次增加,和家人吃饭的次数也呈现线性下降趋势,娱乐休闲时长也会不断降低。最后,每周至少锻炼一次的概率呈现为倒“U”型的趋势,一定程度范围内的夜班会使得每周锻炼概率增加,但随着夜班频次继续增加,负面作用的边际效应也在不断增加;然而,前半段的“增加”趋势并不能理解为夜班带来了“好处”,这个结果是否与变量处理方法有关,还有待进一步探讨。以上结果表明,夜班劳动对劳动者的社会生活安排造成了一定的挤压,导致个体无法有效地履行其多重社会角色,降低了他们的生活满意度。

六、结论与讨论

基于2020年的中国家庭追踪调查数据(CFPS)和全国人口普查汇总数据,本研究通过点估计和区间估计的统计推断方法,首次测算了不同定义标准下我国夜班劳动者的数量及其比例,描述了夜班劳动者在性别、年龄、职业分布、工作场所、工作特征、保障状况等方面的基本特征;通过广义倾向得分(GPS)调整的因果推断方法,评估了夜班劳动频次对劳动者在健康方面和社会生活方面造成的职业伤害。

本研究发现,我国约三成的劳动者在从事不同程度的夜班劳动,涉及人口规模约1.92亿;其中,约有8258万劳动者每周至少1次夜班,占劳动者总体的20.5%;约1874万劳动者每天上夜班,占劳动者总体的4.6%。从职业类型来看,生产、运输设备操作人员、办事人员是夜班劳动者比例最高的职业;商业、服务业人员和生产、运输设备操作人员是涉及夜班劳动者数量最多的职业;专业技术人员是夜班劳动者比例最低的职业,他们的夜班频次更为节制、安排更加合理。从工作场所来看,交通运输工具和车间是夜班劳动者比例最高的工作场所,这两处每周至少1次夜班的比例分别高达39.9%和25.0%,每天上夜班的比例分别高达14.5%和4.5%。从劳动权益状况来看,夜班劳动者的过度劳动现象较为普遍,其中重度夜班劳动者在劳动收入、休息权、用工规范等方面处于明显劣势地位。本研究再次支持了夜班劳动造成健康方面职业伤害的常识性结论,发现了夜班劳动对劳动者的身体健康、心理健康、睡眠时长、睡眠质量和记忆力方面的负面影响;本研究还发现了夜班劳动对劳动者社会生活方面的负面影响,会降低劳动者的生活满意度,减少和家人吃饭的次数、娱乐休闲时长和锻炼频次。

本文认为,相关部门应当充分重视夜班劳动的职业危害问题,积极推动立法。首先,我国夜班劳动者的规模大、占比高,是一个不容忽视的事实。其次,由于缺乏相关政策法规的规范和保护,很多用人单位对夜班工作安排缺乏节制,这导致了夜班劳动者较为严重的过度劳动现象,尤其是重度夜班劳动者,他们在劳动收入、休息权、用工规范等权益保障方面处于劣势地位。最后,夜班劳动对劳动者的身心健康和社会生活安排造成的负面影响应当被视为职业伤害,在夜班无法避免的情况下,应当给予劳动者合理的补偿。在法律法规缺位的情况下,高频次夜班安排、高强度劳动、超长工时、休息恢复时间过短等不合理的工作安排可能会导致层层叠加的职业伤害。现有的劳动法规并未区分夜班和白班的工作时间,这无疑是十分不合理的,相关部门(尤其是学术研究和政策法规相关者)应当充分重视夜班劳动的职业伤害问題,共同积极推进完善相关法律(首先是《中华人民共和国劳动法》),进而实现对夜班劳动的规范和补偿。

参考文献:

[1]RIVERA A S, AKANBI M, O’DWYER L C, et al. Shift work and long work hours and their association with chronic health conditions: a systematic review of systematic reviews with meta-analyses[J]. PLoS One, 2020, 15(4): e0231037.

[2]徐海东, 周皓. 过度劳动、健康损耗与收入补偿[J]. 劳动经济研究, 2021(3): 3-26.

[3]UK Government. Night workers: analysis of numbers[EB/OL]. (2017-01-30)[2023-02-27]. https://www.gov.uk/government/publications/night-workers-analysis-of-numbers.

[4]KUBO T. Estimate of the number of night shift workers in Japan[J]. Journal of UOEH, 2014, 36(4): 273-276.

[5]马克思. 资本论(第一卷)[M]. 中央编译局, 译. 北京: 人民出版社, 2018: 297-304.

[6]俞金尧. 资本扩张与近代欧洲的黑夜史[J]. 历史研究, 2020(4): 171-197.

[7]PALLESEN S, BJORVATN B, MAGERY N, et al. Measures to counteract the negative effects of night work[J]. Scandinavian Journal of Work, Environment & Health, 2010, 36(2): 109-120.

[8]HARDING B N, SKENE D J, ESPINOSA A, et al. Metabolic profiling of night shift work: the HORMONIT study[J]. Chronobiology International, 2022, 39(11): 1508-1516.

[9]BRUM M C B, DANTAS F F F, SCHNORR C C, et al. Night shift work, short sleep and obesity[J]. Diabetology & Metabolic Syndrome, 2020, 12(1): 1-9.

[10]WANG N, SUN Y, ZHANG H, et al. Long-term night shift work is associated with the risk of atrial fibrillation and coronary heart disease[J]. European Heart Journal, 2021, 42(40): 4180-4188.

[11]XIAO Z, XU C, LIU Q, et al. Night shift work, genetic risk, and hypertension[J]. Mayo Clinic Proceedings, 2022, 97(11): 2016-2027.

[12]IARC Working Group. Painting, firefighting, and shiftwork[M]. Geneva: WHO Press, 2010: 593-615.

[13]BEGTRUP L M, SPECHT I O, HAMMER P E C, et al. Night work and miscarriage: a Danish nationwide register-based cohort study[J]. Occupational and Environmental Medicine, 2019, 76(5): 302-308.

[14]STOCK D, SCHERNHAMMER E. Does night work affect age at which menopause occurs?[J]. Current Opinion in Endocrinology, Diabetes & Obesity, 2019, 26(6): 306-312.

[15]KERNBACH M E, HALL R J, BURKETT-CADENA N D, et al. Dim light at night: physiological effects and ecological consequences for infectious disease[J]. Integrative and Comparative Biology, 2018, 58(5): 995-1007.

[16]TORQUATI L, MIELKE G I, BROWN W J, et al. Shift work and poor mental health: a meta-analysis of longitudinal studies[J]. American Journal of Public Health, 2019, 109(11): e13-e20.

[17]FUJINO Y, MIZOUE T, IZUMI H, et al. Job stress and mental health among permanent night workers[J]. Journal of Occupational Health, 2001, 43(6): 301-306.

[18]ZHAO Y, RICHARDSON A, POYSER C, et al. Shift work and mental health: a systematic review and meta-analysis[J]. International Archives of Occupational and Environmental Health, 2019, 92(6): 763-793.

[19]李德明, 陳素坤, 李淑霞, 等. 倒班与正常班医护人员记忆特点的比较[J]. 心理学报, 1989(2): 163-168.

[20]杨辉, 唐珊, 王巧红, 等. 护士职业人群昼夜节律紊乱不良结局的研究进展[J]. 护理研究, 2019(5): 816-821.

[21]施其洲, 张国宝, 张济民, 等. 中国高原铁路机车司机在不同条件下的驾驶疲劳研究[J]. 铁道学报, 1995(4): 16-22.

[22]胡天琪, 陈志冰, 刘玮, 等. 职业应激对铁路工务系统职工心理健康的影响[J]. 中华劳动卫生职业病杂志, 2021(10): 766-769.

[23]KALLIATH T, BROUGH P. Work-life balance: a review of the meaning of the balance construct[J]. Journal of Management & Organization, 2008, 14(3): 323-327.

[24]ANDERSON L. The impact of paramedic shift work on the family system: a literature review[J]. Journal of Paramedic Practice, 2019, 11(8): 335-341.

[25]WILLIAMS C. Work-life balance of shift workers[J]. Perspectives on Labour and Income, 2008, 9(8): 5-16.

[26]NOVAK R D, AUVIL-NOVAK S E. Focus group evaluation of night nurse shiftwork difficulties and coping strategies[J]. Chronobiology International, 1996, 13(6): 457-463.

[27]LOWSON E, ARBER S. Preparing, working, recovering: gendered experiences of night work among women and their families[J]. Gender, Work & Organization, 2014, 21(3): 231-243.

[28]ARLINGHAUS A, NACHREINER F. Unusual and unsocial? effects of shift work and other unusual working times on social participation[M]//ISKRA-GOLEC I, BARNES-FARRELL J, BOHLE P. Social and Family Issues in Shift Work and Non Standard Working Hours. Cham: Springer International Publishing, 2016: 39-57.

[29]OH H-K, CHO S-H. Effects of nurses’ shiftwork characteristics and aspects of private life on work-life conflict[J]. PLoS One, 2020, 15(12): e0242379.

[30]STIELER L, HUNGER B, SEIBT R. Cardiovascular and self-reported recovery in two-shift systems[J]. Journal of Psychophysiology, 2022, 36(2): 75-82.

[31]LI C-Y, SUNG F-C. A review of the healthy worker effect in occupational epidemiology[J]. Occupational Medicine, 1999, 49(4): 225-229.

[32]秦立建, 秦雪征, 蒋中一. 健康对农民工外出务工劳动供给时间的影响[J]. 中国农村经济, 2012(8): 38-45.

[33]DINH H, STRAZDINS L, WELSH J. Hour-glass ceilings: work-hour thresholds, gendered health inequities[J]. Social Science & Medicine, 2017, 176: 42-51.

[34]HIRANO K, IMBENS G W. The propensity score with continuous treatments[M]//GELMAN A, MENG X. Applied Bayesian Modeling and Causal Inference from Incomplete-Data Perspectives. Chichester: John Wiley & Sons, Ltd, 2004: 73-84.

[35]BIA M, MATTEI A. A Stata package for the estimation of the dose-response function through adjustment for the generalized propensity score[J]. The Stata Journal, 2008, 8(3): 354-373.

[36]GUARDABASCIO B, VENTURA M. Estimating the dose-response function through a generalized linear model approach[J]. The Stata Journal, 2014, 14(1): 141-158.

[37]ROSENBAUM P R, RUBIN D B. The central role of the propensity score in observational studies for causal effects[J]. Biometrika, 1983, 70(1): 41-55.

[38]PAPKE L E, WOOLDRIDGE J M. Econometric methods for fractional response variables with an application to 401(k) plan participation rates[J]. Journal of Applied Econometrics, 1996, 11(6): 619-632.

说明:作者摄于2016年8月20日 02:39分,某汽车生产线总装车间因故障停线,夜班中的工人拿着发动机舱盖板“自弹自唱”。那年,笔者硕士毕业后进入某汽车企业工作,在4个月的工厂实习期间,我与“95后”的年轻工人们一起组装汽车。当时的轮班制度为“两班倒”,即白班组与夜班组交替工作,每半个月轮换一次白夜班;每周工作6天,每日工作时长约10—12小时(不区分白夜班,视生产任务延长工作时间)。

Some Basic Facts of Night Shift Work in China and Its Occupational Impairment XU Haidong

(Department of Sociology, Peking University, Beijing 100871, China)

Abstract: The Labor Law in China regards “night shift” and “day shift” as homogeneous working hours, and occupational injuries from night shift is ignored. Based on the data of the CFPS and the national census in 2020, this study describes some basic status of night shift work in China through statistical inference, and evaluates the occupational harm of night work in terms of health and social life through the cause and effect inference method of adjustment for the Generalized Propensity Score. The study finds that about 30% of Chinese workers are engaged in different degree of night shift work, involving 192 million workers. Among them, about 20.5% (82.58 million) of workers work at least once a week night shift. Transportation vehicles and workshop are the workplaces with the highest proportion of night shift workers, with 39.9% and 25.0% of employees working at night at least once a week respectively. “Business and service workers” and “production and transportation equipment operators” were the occupations involving the largest number of night shift workers, with 26.58 million and 24.30 million workers respectively working at least one night shift per week. Due to the lack of legal protection, many night shift workers are disadvantaged in terms of income, rest rights, and labor regulations. The study finds that night shift work has a negative impact on workers’ physical and mental health, sleep duration, sleep quality and memory, as well as reduces workers’ life satisfaction, family meals, leisure time and exercise frequency. At present, the Labor Law does not distinguish between “night shift” and “day shift”, meanwhile, many employers do not restrain the frequency and working hours of night shifts. The relevant departments should pay full attention to the universality and occupational injury of night shift work, and actively promote legislation, so as to achieve the standardization and compensation for night shift work.

Keywords:night work;occupational impairment;Labor Law;work-life balance;adjustment for the Generalized Propensity Score

[責任编辑 刘爱华]

收稿日期:2023-04-15;

修订日期:2023-07-21

作者简介:徐海东,北京大学社会学系博士研究生。