基于知识图谱的“延安戏剧”研究进展分析

王铮 张珺敏 贾靖湉

摘要:[目的/意义]延安戏剧是红色文化、革命文化、中华优秀传统文化的重要集成载体,有效把握延安戏剧研究主题的发展脉络和演化趋势,对于赓续红色文脉、弘扬优秀文化具有重要意义。[方法/过程]引入文艺理论与文献计量等多元研究方法,选取中文社会科学引文索引期刊和中国核心期刊要目总揽期刊作为数据来源,通过文艺学考据、可视化分析、关键词共现、数据建模等方法分析延安戏剧研究现状。[结果/结论]利用知识图谱技术梳理延安戏剧研究的研究热点与研究趋势,为红色文脉传承提供学术支撑。

关键词:红色文化;红色文献;知识图谱;延安戏剧

分类号:I209

引用格式:杨馥宁, 王铮, 张珺敏, 等. 基于知识图谱的“延安戏剧”研究进展分析[J/OL]. 知识管理论坛, 2023, 8(6): 526-539[引用日期]. http://www.kmf.ac.cn/p/369/.

1 研究背景

1.1 红色文化资源的价值挖掘受到重视

文化是一个国家、一个民族的灵魂。红色文化是中华先进文化的重要组成部分,是在中国共产党领导下,在长期的社会实践中创造和发展的具有中国特色的先进文化[1],反映了党与人民群众对理想信念的追求、对美好生活的向往,承载着革命、建设、改革开放的历史与记忆,也是与社会进步和发展相适应的社会意识,注定成为引领社会主义发展的核心和主旋律文化[2]。红色文化是中国共产党成立以来不忘初心、砥砺前行的独特基因[3],是激励和指引中国共产党和中国人民在中华民族伟大复兴道路上不畏险阻、攻坚奋斗的宝贵精神财富和强大精神动力[4]。从红色文化中汲取优秀的精神内涵并在全社会发扬推广,不仅有助于增强社会凝聚力与人民向心力,而且可以为建设中国特色社会主义文化强国提供坚实助力[5-6]。

进入新时代,以习近平同志为核心的党中央高度重视红色文化的精神引领与价值引导作用,特别注重红色文化的传承与发展,指出“红色文化是新时代中国共产党人的精神之源, 我们要充分发挥红色文化的引导力、教育力与战斗力,深入开展红色文化宣传教育活动, 推动红色基因代代相传”[7],强调“要把红色资源利用好,把红色传统发扬好,把红色基因传承好” [8]。

1.2 延安戏剧兼具红色文化资源属性和红色文献属性

延安戏剧作为延安时期红色文化的典型样态和标识,其发展勃兴过程不光体现了文艺与革命意识形态交织共生的过程,更表现了戏剧艺术在特殊历史阶段从民间走向大众化和民族化的发展轨迹,同时兼具有文化资源属性和红色文献属性。

红色文化资源是红色文化的载体,最初多指具有可见形态、具有典型意义的革命旧址、旧物和革命历史事迹[9],后来其含义逐渐扩大,红色文献也被视为重要的红色资源类型[10]。也有学者将狭义的红色文化界定为1921年7月中国共产党成立至1949年10月新中国成立由中国共产党机关或各根据地出版发行的各种文献资料[11]。而红色文献有着多种范围的表述,并且概念也在不断完善[12],刘一鸣等从红色文献的内容和体裁角度,特别将“广大文艺工作者创造的文学和艺术作品”与“思想、理论、政策性文献”“生产生活类文献”一同纳入到红色文献的范畴[13]。

依据上述定义,延安戏剧的独特价值一方面在于其作为红色文化资源的活态性。戏剧表演是活态艺术[14],发掘延安戏剧的活态性对于“讲活”红色故事,让人们对红色故事“爱听”“能传”具有重要价值,便于对红色文化的深度开发和持续艺术创作[15]。同时,围绕延安戏剧又产生了相当数量的档案资料、手稿、日记、书信、年谱、宣传材料、影音资料、相关人物、相关事件、场地空间等,极大地丰富了这一主题下红色文化资源的内涵,能够同时体现出红色文化的物质、制度和精神多面维度[11]。另一方面,戏剧又直接表现为剧本文本,具有文献属性,因此延安戏剧也带有典型的红色文献属性。依据《中国图书馆分类法》,戏剧剧本、脚本被划分到I大类(文学)下,本身就体现了其文字、文本和文献属性。游海华在《红色文化概念再探》中特别将解放区出版的文艺作品和文学创作等作为红色文化的重要体现[11]。

1.3 延安戏剧的红色文化价值亟需挖掘

戏剧是建构话语和叙事体系的重要艺术形式,戏剧以舞台为中心,通过戏剧叙事讲述时代故事、启发民众心智、形塑民族精神并最终形成民族文化和信仰。2022年10月16日,习近平在中国共产党第二十次全国代表大会上做了题为《高举中国特色社会主义伟大旗帜 为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗》的重要报告,报告中明确指出要“坚守中华文化立场,提炼展示中华文明的精神标识和文化精髓,加快构建中国话语和中国叙事体系,讲好中国故事,传播好中国声音,展现可信、可爱、可敬的中国形象”。用戏剧艺术讲好中国故事、传递中国声音成为红色文化研究不可推卸的时代使命。

2 问题提出

在坚持以人民为中心的创作导向、赓续红色文脉、弘扬社会主义优秀文化的时代背景下,对延安戏剧研究成果的整理和分析是溯源延安戏剧生产的多元背景、研究延安戏剧大众化和民族化过程的有效路径,具有重要的文化價值。目前,对延安戏剧研究成果的整理分析大多出现在学术论文的综述部分,侧重从文艺学方向开展研究,缺乏用科学的方法对其发展脉络和完整研究图谱进行深入分析,笔者采用文艺理论与文献计量等多元研究方法,选取中文社会科学引文索引期刊和中国核心期刊要目总揽期刊作为数据来源,运用文艺学考据、知识图谱分析、关键词共现、数据建模等方法梳理延安戏剧研究成果时段分布及研究热点分布特点,为以后的延安戏剧研究绘制系统全面的知识图谱和科学依据,为跨学科开展戏剧学研究提供实践经验和现实路径。

3 研究回顾

3.1 关于红色文化的相关研究回顾

在中国知网以“红色文化”为主题词,在来源类型中选择“核心期刊”与“CSSCI”,检索截止时间为2023年11月,共获得2 197篇文献,其中最早的文献发表于2004年,文献数量总体呈上升趋势。2004—2020年文献数量变化平稳,2020年后出现了显著增加。

从学科及主题的分布来看,涉及思想政治教育、新闻与传媒、图书情报等学科,且各学科关注的主题不同。思政领域对红色文化的关注度最高,文献数量占一半以上,大多聚焦于红色文化育人、红色基因传承、红色文化开发。有大量学者研究红色文化融入高校课程的理论意义[16]与实现路径[17];也有学者关注红色基因的传承赓续[18]以及其融入社会治理的实践机制[19];部分学者从文旅融合的角度研究红色文化资源的活化利用[20],探讨其经济效应[21]。新闻与传媒领域主要关注新时期红色文化传播路径与策略,提倡利用新技术创新传播方法,如依托数字化[22]、融媒体[23]等信息技术传播红色文化。图书情报领域自2020年开始,相关文献数量显著增加,主要主题是红色文献的价值研究以及开发利用。价值研究聚焦于红色文献对于弘扬红色文化[24]、图书馆阅读推广[25]、文旅融合[26]方面的价值;红色文献的开发利用研究集中于阅读推广方面,具体以红色文献阅读推广的现实意义[27]以及实现路径[28]为主。

由此可知,当前的红色文化研究融贯学科、内容广泛,但同时存在一些问题。首先,内容泛化。大量文章以说理性文字描述为主,缺乏实证研究基础,论述停留在表面层次,深度和广度有所欠缺且出现同质化现象。其次,大多采用定性研究方法,局限于描述性观察,研究方法单一且缺乏客观数据,使得研究成果缺少支撑。因此,未来研究应注意定性与定量方法的融合。当前图情领域已经出现使用信息计量分析红色文化资源的研究,刘竟[29]等通过构建本体和知识图谱,实现党史主题美术作品知识单元的细粒度分析和立体化关联,为红色文化资源的语义化组织和数字人文应用奠定基础。但此类定量研究的数量仍然较少。

3.2 关于延安戏剧的相关研究回顾

截至目前,对延安戏剧的研究主要包括学术专著、馆藏建设、期刊论文等类型。延安戏剧的学术专著侧重从史料方面进行梳理和再建构,其中王培元所著的《延安鲁艺风云录》、艾克恩主编的《延安文艺史》、朱鸿召所著的《延安文艺繁华录》、陕西师范大学出版总社有限公司出版的17册的汇编丛书《红色延安口述――历史》、太白文艺出版社出版的共计60册的《延安文艺档案》大型文献档案丛书等从不同的维度重新整理、挖掘了延安戏剧的历史资料,具有重要的研究价值。

21世纪延安戏剧研究的史料研究还有一个突出的亮点,就是相关博物馆和纪念馆的建设。2019年建成的延安文艺纪念馆是延安时期革命文艺重要的研究中心和资料中心,纪念馆以延安文艺发展的时间为序,全面详尽地展出了延安时期文艺生产相关的大量文献资料和革命文物,其专门开辟的延安戏剧版块以戏剧创作与演出―中外名剧演出―戏剧节演出活动等为单元,再现了延安戏剧生产的发展轨迹,是新时期文艺工作者学习研究的重要基地。陕西省图书馆利用信息技术建设了专题数据库,其中“陕甘宁边区红色记忆”多媒体数据库、“陕甘宁边区红色记忆”人物库、“陕甘宁边区红色记忆”事件库、“陕甘宁红色记忆”延安精神库、“陕甘宁边区红色记忆”研究文献库等多个数据库中保存了大量延安戏剧的视频、图片和文献资料。

21世纪以来,关于延安戏剧研究的期刊论文发表数量庞大,这些期刊论文能够直观、客观地体现学术界的研究趋势和研究热点,对期刊论文的分析、对把握现阶段的研究方向具有重要的参考意义,笔者重点对21世纪以来的延安戏剧期刊论文成果进行科学分析,作为此主题研究的重要补充资料。

4 研究方法

传统的学术论文分析一般是在数据库基础上用搜索关键词的方式来遴选文献资料,并对选中的文献进行分析阐释。随着文献计量学和统计学的兴起,这种传统的文献综述方法逐渐趋于科学化,研究者可以通过使用数据定量和统计分析的方式对所研究学科领域的现状、热点、甚至未来的研究趋势进行统计预测,为人文社科领域学术研究的客观化、精准化提供全新的研究路径。为了更客观地对延安戏剧的研究现状进行分析和阐释,笔者采用文献计量学、内容分析法以及知识图谱分析等方法,从多个角度和维度分析研究时间图谱、研究者地域分布图谱、期刊已发表文献图谱、关键词矩阵呈现等方面,全面展示该主题研究的发展脉络与知识结构。在已有研究中,刘竟等关注红色文化资源的知识图谱构建[29],郭嘉欣研究红色文化资源知识图谱构建[30],陈刚等基于CiteSpace的可视化图谱分析红色文化资源研究的热点、前沿及趋势[31],这些研究为本研究的设计和开展提供了参考借鉴。

中文社会科学引文索引(简称CSSCI)和中国核心期刊要目总揽(简称“北大核心”)收录了国内最具影响力和权威性的中文核心学术期刊,能够反映代表国内学术研究的最高水平。笔者选取中国知网(CNKI)作为数据来源,分别以“延安戏剧”“延安秧歌”“延安歌剧”“延安平剧”以及“白毛女”“血泪仇”等20余个下位类概念名称作为检索词,在检索过程中,根据检索结果对检索词和检索策略进行动态调整,最后對检索结果进行汇总,以此积累形成反映“延安文艺”主题的学术成果汇总,作为样本分析对象,检索时间范围限定为2000—2022年。为兼顾查全率和查准率,对检索结果逐一验证,排除误检文献,最终得到“延安戏剧”研究主题核心期刊论文493篇。

5 研究发现

5.1 时间图谱框架

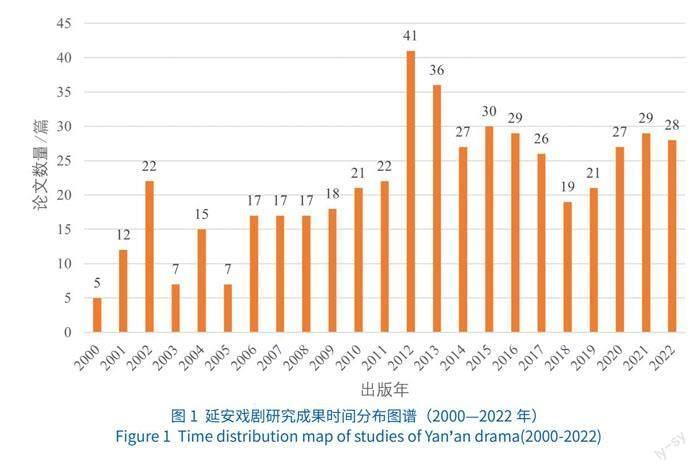

为了更加直观地呈现延安戏剧研究的时间分布情况,笔者用时间分布图谱的方法展示从2000年至2022年延安戏剧研究的成果数量分布情况,这20余年的研究大致可以划分为以下3个时期:

稳定发展时期(2001—2005年):这一时期的延安戏剧研究受到王瑶重写文学史思潮的影响,研究内容主要以对延安戏剧重要人物和重大事件的回忆考据为主。简朴的回望系列《纪念延安平剧研究院成立60周年 延安览胜》《回延安寻根》《回顾与展望纪念毛主席<在延安文艺座谈会上的讲话>发表六十周年》和王一达的延安平剧院考据系列影响颇大,除此之外学界普遍关注延安戏剧对民间形式的借鉴和改造[32]、延安戏剧中民族形式的形成方式[33]等热点问题。

快速发展时期(2006—2012年):这7年关于延安戏剧研究的成果产出路径明显增多。2006年11月10日召开了中国文联第八次全国代表大会、中国作协第七次全国代表大会。在此次大会上,胡锦涛明确提出文艺工作者要在坚持文艺为人民服务的基础上大力发展创新文化“大力弘扬中华民族的优秀文化传统和五四运动以来形成的革命文化传统。”2006年后许多文艺工作者将工作重心放到了传统文化和革命文化研究,出现了一大批优秀的延安戏剧研究成果。

以有陕北秧歌研究传统的《北京体育大学学报》为例,在2009—2012年多次刊发陕北秧歌与中国传统文化研究的相关联论文(如杨建设2012年发表论文《陕北秧歌发展与中国社会文化变迁研究》、许良2009年发表论文《陕北秧歌沿革的文化意蕴》等),讨论了作为革命文化的陕北秧歌与中国传统文化之间的密切联系。除此之外,文艺工作者创新性地开展了对延安戏剧的传播学研究,2008年西安交通大学中文系的杨琳在《兰州大学学报(社会科学版)》刊发论文《重构民间性与大众化:延安时期秧歌剧的革新及传播》,2010年苏州大学的谷鹏在《当代作家评论》发表论文《<白毛女>传播的受众分析》,2012年武汉理工大学人文学院的鲍焕然在《四川戏剧》发表文章《群体传播:从延安戏剧运动到“文革”样板戏》等,开辟了延安戏剧与传播学融合研究的全新学术领域。传统的戏剧史料、知识分子[34]、毛泽东思想在延安戏劇中的多维度体现、集体创作、民间伦理、秧歌剧创作革新与传播[35]等研究呈现出多元多面的发展态势。2006年也是《白毛女》歌剧创作60周年,我国各地举办了一系列的纪念活动,学术界也涌现了一批对《白毛女》的深度研究成果,包括《白毛女》的艺术探险[36]、《白毛女》的演出史研究[37]、民间话语、知识分子话语、现代与传统之间的关系等,《白毛女》的研究热度从2006年以后一直持续到2012年。随着2012年《延安文艺座谈会上的讲话》70周年的到来,该阶段的研究进入快速发展阶段,知识产出能力呈现出爆炸式增长的态势。

多元发展时期(2013年至今):2013年至今对延安戏剧的研究总体趋于稳定,在保持较高研究热度的基础上有一定的波动,研究方向更加多元,交叉融合性也得到强化。在2014年10月15日召开的文艺工作座谈会上,习近平强调要在坚持以人民为中心的创作导向基础上,弘扬中国精神,凝聚中国力量,并特别指出要重视传承和弘扬中华优秀传统文化,传承和弘扬中华美学精神。作为体现中国精神和中国力量的典型代表,延安戏剧研究仍旧保持了较高的学术产出度,其中延安戏剧与民间文化研究、延安戏剧的地域传播研究较上个时期有了进一步的发展,秧歌剧、传统戏剧改革、演员主体研究[38]、戏剧中的身份认同[39]等方面逐渐成为新的研究趋势。在这一时期,随着2015年由文化部主办的纪念歌剧《白毛女》首演70周年座谈会在北京举行,在该年出现了一个“以七十70年再回首”为主题的《白毛女》研究高潮,受孟远等学者影响,这一阶段的研究者进一步讨论了该作品的经典价值、当代意义以及中国共产党领导下文艺创作的成功经验,其中具有代表性的成果有高娟敏的论文《越是民族的 越是世界的——谈芭蕾舞剧<白毛女>的艺术价值》[40]、李焕征的《爱情、复仇与革命——论电影<白毛女>的文化密码及其正典化叙事》[41]、中国艺术研究院李松睿的《七十年后再回首——重读<白毛女>》[42]等。

5.2 关键词共现图谱分析

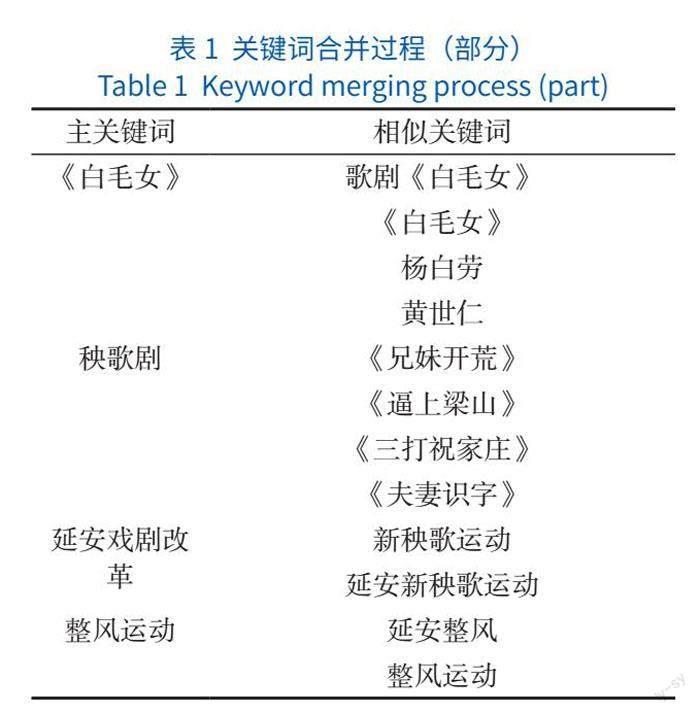

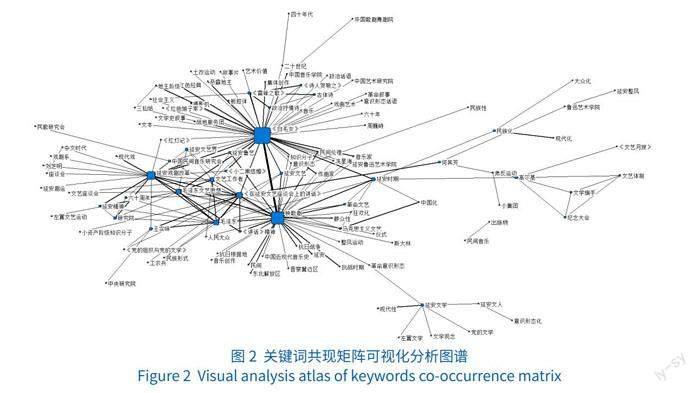

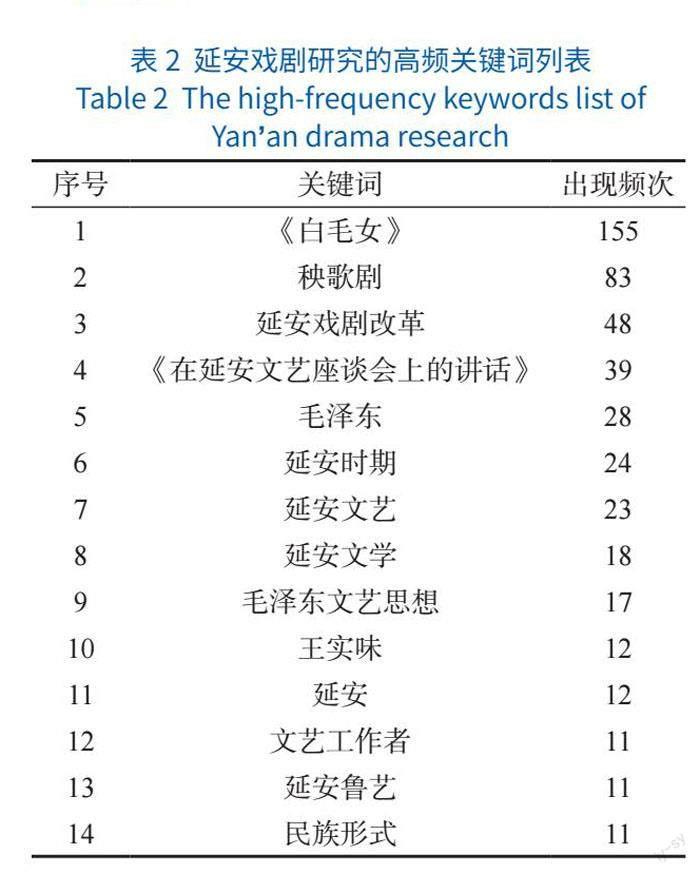

关键词共现网络是由关键词和其共现关系形成的知识网络,其形成与演化规律对于认识和把握科学知识产生过程、揭示研究领域的热点主题甚至是识别学科前沿具有重要的理论价值和现实意义。在厘清了21世纪以来国内外延安戏剧主要研究成果时段分布的基础上,使用图情学技术,对这3个阶段的研究成果进行关键词共现的可视化分析,可得出近20年来国内外关于延安戏剧的研究热点。笔者对检索到的493篇CSSCI和北大核心论文进行关键词的查重清洗,将“歌剧《白毛女》”“《白毛女》”“杨白劳”“黄世仁”合并为“《白毛女》”等,部分过程见表1。利用Netdraw软件进行关键词共现矩阵可视化分析之后,可以发现现阶段关于延安戏剧的研究具有覆盖面广、交叉点多、热点集中的特点,并得出一个相对完整的研究热点分布情况。

在关键词共现的可视化图谱中(见图2),每一个节点都表示一个特定的关键词,节点越大,表示该关键词出现的频次越高,说明与该关键词关联的研究是目前的热点问题,节点之间的连线就代表关键词共现的频次,以连线的粗细和颜色标识两个或者多个关键词之间的密切关联性,从中得出一个相对完整的研究路径,表2列出了出现频次较高的关键词节点。从图2中可以看出,2000年以后的研究主要围绕“白毛女”“秧歌剧”以及“延安戏剧改革”“延安文艺思想”等多个关键词展开,在对些关键词进行知识图谱分布研究后,归纳了以延安戏剧生产中的“民间话语”和“政治话语”之间的关系研究、延安戏剧的文化研究、延安戏剧研究的地域化分布特征等为代表的研究新热点。

从关键词共现矩阵可视化分析图谱上可以明确看出,“秧歌剧”“延安戏剧改革”“毛泽东文艺思想”“《在延安文艺座谈会上的讲话》”等热点涉及“民间话语”与“政治话语”之间的互动关系。

“民间话语”和“政治话语”关系研究可以一直追溯到20世纪末期对延安戏剧“再解读”的浪潮中。新世纪以后,在摆脱二元对立观念的基础上,学界更加关注二者在延安戏剧运动中的内生关系研究。文贵良提出,20世纪40年代延安地区兴起的新秧歌运动是政治对民间改造的结果,这种改造成为当时新的文化建构的一种具体的形式,并从当下日常化、文化符号的意识形态化、集体化运作、民间方言和意识形态语词的互相渗透[32]4个方面解读了新秧歌运动的具体方法;黄科安指出《白毛女》生产成功的关键在于通过周扬所提炼的“旧社会把人逼成鬼,新社会把鬼变成人”的政治主题,一个原本有着多重语义发展可能性的民间传说被改造成一个政治叙事,民间的话语形式成为建构政治意识形态的重要文化资源,最终通过艺术生产打造成一部妇孺皆知的红色经典作品[43];毛巧晖提出民间立场转化这个新概念,认为新秧歌运动作为延安文学的重要组成部分,虽然借用陕北民间秧歌的形式,但是却通过转换民间立场,成为政治权威话语的另一种文学表达[44];高旭东等从文体演变的角度分析了革命叙事对原生态的民间叙事的舍弃、改造和变异过程[45],提出《白毛女》的剧情、人物、主题等要素在不同的时期呈现出不同的结构关系、精神气质,并通过这种变换体现了中国精神的时代变迁;李杨等进一步深入研究民间、政治这两个话语体系的关联,“民间”作为政治伦理合理化和全民化的基础,帮助政治伦理实现道德化,民间在此过程中也得以以隐形的方式被改造保留下来;熊庆元认为《兄妹开荒》作为延安秧歌剧运动的代表作,充分体现了现代革命政治对民间艺术的吸纳与改造[46],《兄妹开荒》生产的成功在于通过重构民间仪式与政治话语的关系,使传统的民间演艺具有了重要的文化和政治意义;胡一峰在中国共产党百年文艺史的宏大视野下重新考察新秧歌运动,认为新秧歌运动中固然体现了政治意识形态对文艺的重新形塑,但是文艺也通过与政治的积极互动,在民族转型的重要历史时刻改变自我的艺术风貌,从而赢得更广泛的艺术空间[47]。

从以上研究可以看出,在重新理解延安戏剧生产与政治关系方面,21世纪的学界取得了一批重要的研究成果,开拓了全新的研究视域,同时也带来了一些新的问题,比如在戏剧生产与政治的关系研究中不断深究民间话语与政治话语的关系,从而造成对戏剧生产的窄化理解,还有过度强调政治话语或民间话语在延安戏剧中的统摄作用,导致研究走向某一个极端。延安戏剧作为中国当代戏剧的起点,其所具有的研究价值和意义毋庸置疑,但是延安戏剧产生和发展的过程中有多种因素和历史事件关涉其中,包括政治政黨的发展、战争的特殊背景、地缘文化的隐形表诉等都会影响延安戏剧的形成,正是如此,对延安戏剧研究不能封闭在某一个概念或者关系中,而应该是一种跨学科的综合性研究。

5.3.2 研究热点二:引入延安戏剧文化研究的新思路

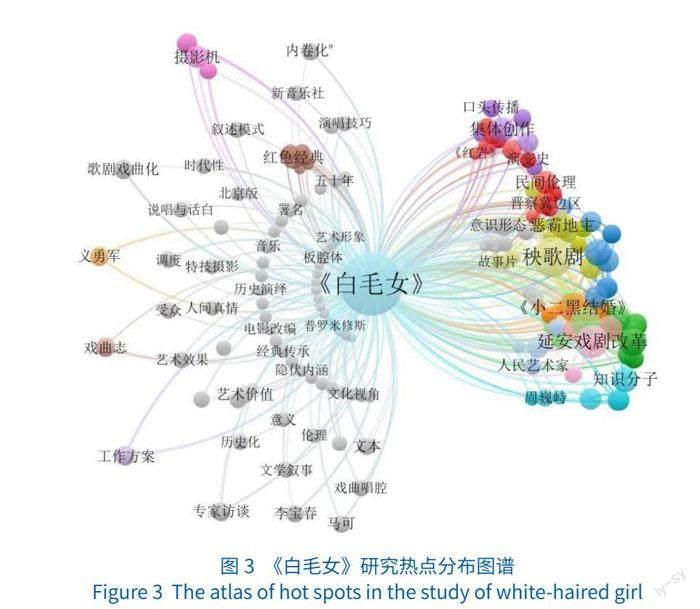

通过对关键词共现矩阵进行深入分析,发现在传统的研究热点之外,近些年出现了一些新的研究思路,其中文化研究取得了较为丰富的成果。将文化研究引入到延安戏剧研究中是21世纪以来学界的一个新思路。延安戏剧获得了来自文化学视角的关注,在新的研究视域下对象可以得到无限的扩大和延展,大量之前被漠视的边缘化的信息因为其带有的丰富的文化隐喻意义而进入到文艺研究的阐释场域中,研究更加关注特定对象在社会整体生活方式中的特殊存在形式以及其与其他文化要素之间的复杂关系。以《白毛女》研究为例,21世纪以来,在传统的研究热点之外,出现“文化视角”“戏曲志”“晋察冀边区”“隐伏内涵”等新的学术增长点,如图3所示:

Figure 3 The atlas of hot spots in the study of white-haired girl

孟悦等做了较为大胆的学术创新和尝试。在被收入《二十世纪中国文学史论》的文章《〈白毛女〉演变的启示——兼谈“延安文艺”的历史多质性》中,孟悦试图以《白毛女》为切入点厘清延安文艺与其他文化之间的历史关联,并认为《白毛女》所具有的“历史多质性”中所包含着各种文化力量——新文化与老文化、洋文化与土文化、城市文化与乡村文化之间的冲突与融合,但是由于“材料和知识积累的限制,她很遗憾地只能把考察对象限定在文本的范围内,对文本外的其他现象仍缺乏深入的纵横性的研究” [48]。陕西师范大学的李继凯从20世纪开始就有意识地进行文化与文学形式的融合研究,他在《文化磨合与歌剧》一文中提出,《白毛女》的文本是在政治话语、民间话语和大众话语的交缠冲突中生产出来的,在这3种话语营构出的新的文本秩序中,以话语为代表的3种文化也在不断地发生着碰撞和磨合[49]。对3种话语形成的“文化磨合”的分析成为阐释歌剧《白毛女》文本的全新视角。“文化磨合”概念的提出极大地拓宽了延安戏剧研究的广度和深度,也为本文的研究提供全新的思路。李继凯提出多种文化的磨合形成《白毛女》宏大的叙事基调和雅俗共赏的文艺品格,他对3种文化的界定是以政治话语、民间话语和大众话语为边界的,但是他所指认的民间更加趋向于以地域为载体的当地文化系统。

文化研究引入到延安戏剧研究中是一个创新的尝试,尽管目前已经取得了一些成果,但仍处于起步阶段,需要与社会学、文化学等多学科进行深度融合才能取得进一步的研究成果,但是这个新的思路更新了关于延安戏剧研究的理念,有助于未来从更广阔的角度去分析延安戏剧在多文化体系中的建构和新民主主义文化建设中起到的积极作用,为今后“提炼展示中华文明的精神标识和文化精髓”奠定学理基础。

5.3.3 研究热点三:发现延安戏剧成果地域分布的新特征

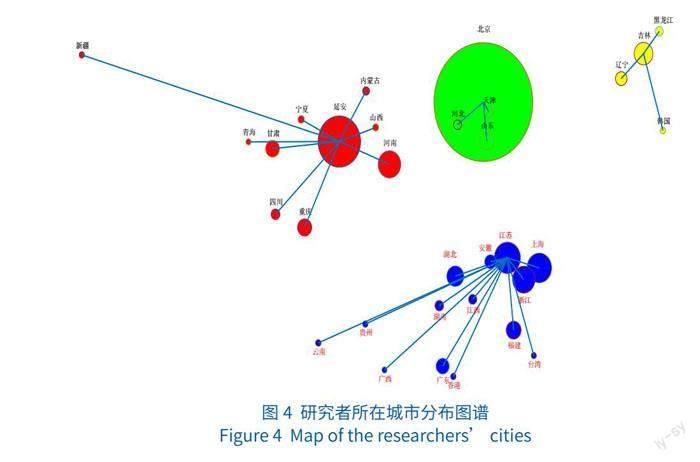

在对延安戏剧关键词共现矩阵进行梳理的过程中,发现许多热点中都包含强烈的地域元素,这一点尤其体现在延安戏剧生产和传播过程中,“晋察冀边区”“东北解放区”“抗日根据地”等成为某一研究热点下衍生的新研究方向。在此发现的基础上,笔者利用MATLAB软件对471篇延安戏剧研究成果进行数据统计,以各省、自治区的省会城市或自治区首府位置为圆心,用不同半径的实心圆表示各省份历年相关文献总数量,以半径大小标识文献数量,取其中文献总数相对较多的北京、陕西、江苏和吉林4个省份作为中心,可以明显看到这4个省份的研究成果成区域状辐射分布,如图4所示:

从文艺地理迁移的角度分析,延安戏剧的研究者分布与延安最主要的文艺机构延安鲁迅艺术学院在各个解放区之间的迁徙发展过程有很大的关系。延安鲁迅艺术学院创办于1938年2月,1940年改称为鲁迅艺术文学院,该院在团结与培养新时代的艺术人才、构建新时期的中共文艺政策堡垒和核心方面起到了积极的作用,到1945年11月,该院共招收培养六期正式学员685人,短期进修培训学员近千人。这些学员作为新中国文艺事业的先驱奔赴全国各地,先后在山东、晋西北、张家口、晋察冀、冀察热辽等解放区成立鲁艺分院或分校,这些分院、分校的建立在解放区留下了戏剧生产和研究的历史,从而形成了延安戏剧研究的传统。

21世纪以来,以“解放区”这个特定区域的戏剧生产活动为研究对象的学术论文明显增多,从而形成新的研究热点。以贾冀川、吴永贵、王为、秦林芳等为代表的学者群体做了大量的研究工作。贾冀川在扎实的史料积累和理论储备基础上,从时间和空间维度重新勾勒了解放区戏剧的发展轨迹,指出解放区戏剧是“战争环境下一次重大而影响深远的具有开创性的戏剧创作实践”[50];鲍焕然提出“群体传播”这个概念,认为这是戏剧具有发生学意义的重要原因,延安戏剧运动之所以能够发展壮大,主要依靠的就是以戏剧社团为代表、以社团迁徙为路径的群体传播方式;秦芳林重点关注解放区的平剧改革,他以延安平剧改革为重点,分析了“旧瓶装新酒”这一创作宗旨在解放区平剧改革前后期的不同内涵[51];吴永贵等以数据定量和定性相结合的方法,对根据地出版的961种戏剧图书进行详细的统计分析,从时空与主题分布、剧种结构、集体创作等多种方式复现了当时戏剧图书的出版盛况,梳理了延安戏剧图书出版各环节中的内在逻辑,实证了解放区戏剧图书出版在中国戏剧史上的重要文献价值[52]。

形成今天延安戏剧研究地域分布特点的另一个重要原因是以歌剧《白毛女》为代表的典型戏剧作品的传播。这些戏剧作品既是延安时期戏剧创作的结晶,同时也是我国新戏剧的发端,它们的传播缔造了当代文学艺术传播界的神话。《白毛女》自1945年诞生以来,成为演出场次最多、演出地域最广的戏剧作品,甚至成为一个时代艺术传播的中心。21世纪以来,以《白毛女》为代表的戏剧生产和传播研究成果明显增加,尤其在以浙江、北京等为中心的学术圈内,研究成果丰硕,学人数量众多。例如,马亚琳从传播学的视野看待延安戏剧与抗日战争的契合過程,从而对延安戏剧有一个更加全面的把握[53];贺滟波等通过对《白毛女》文本生产的4个阶段的梳理,确证了解放区戏剧在经过“去除杂草”之后与官方意志实现交融,在进入延安文艺“把关人”的视野后,被确认为重点项目进行集体创作的这种独特的戏剧生产方式[54];李诗原以《白毛女》在不同地域音乐性的改编为切口,分析该剧经典化进程的流变,从侧面体现了同一个戏剧作品在不同地域传播过程中的再加工作用[55-56]。

延安戏剧本身就是一种带有强烈地域属性的文艺形式,对它的研究势必也具有一定的地域特点,但是随着传播学和文学地理学等诸多学科的兴起,这种地域属性被放置到多元学科的背景下进行审视,从中发现特定地方的戏剧是如何兼容各种外来的意识形态并最终走向全国的,这对今天的戏剧体系建构具有重要的实践意义。

6 研究结论与启示

通过梳理21世纪以来延安戏剧研究的阶段分布和热点分布情况,可以看出尽管近些年来延安戏剧生产活动逐渐减少,但是作为宝贵的戏剧文艺资源,延安戏剧研究仍然具有较高的学理价值。新世纪以来,在既往传统的研究方向之外,一些其他学科的研究方法也被引入延安戏剧研究范畴之内,这些新增的融合性的研究方向为重新客观评估延安戏剧的价值、挖掘其生产传播中的经验提供了新的学术抓手,尤其是关于延安戏剧的文化研究和地域化分布研究极大地开拓了学术研究的视野,并在不断地生成新的研究热点,这些新热点进一步丰富了延安戏剧的审美内蕴和文艺价值,对打造能讲好中国故事、传播好中国声音的戏剧叙事体系具有重要的作用和意义,同时也是新时代以来,文艺工作者积极响应党中央号召,深入挖掘红色文化内涵、赓续延安红色文脉的重要举措,对进一步利用红色资源、发扬红色传统、传承红色基因具有重要的借鉴意义。

参考文献:

[1] 石书臣, 张朋林. 习近平关于红色文化重要论述的德育思考[J]. 思想政治教育研究, 2019, 35(5): 1-6. (SHI S C, ZHANG P L. Xi Jinping’s moral education thinking on the important exposition of red culture[J]. Ideological and political education research, 2019, 35(5): 1-6.)

[2] 邓如辛. 试论红色文化及其当代价值[J]. 红色文化学刊, 2017(1): 92-99, 112. (DENG R X. On the red culture and its contemporary value[J]. Journal of red culture, 2017(1): 92-99, 112.)

[3] 徐桂英. 红色文化传播视角下图书馆长征文献数据库建设研究[J]. 图书馆工作与研究, 2022(7): 109-115. (XU G H. Research on library long march document database construction from the perspective of red culture communication[J]. Library work and study, 2022(7): 109-115.)

[4] 郑闯辉, 陈菁. 红色图书馆联盟的共建及其阅读推广[J]. 图书馆杂志, 2021, 40(10): 18-24. (ZHENG C H, CHEN J. Common development of red library consortium and its reading promotion[J]. Library journal, 2021, 40(10): 18-24.)

[5] 李晓琴, 银元, 何成军. 新时代红色文化资源的价值重构: 驱动、内涵与科学问题[J]. 西南民族大学学报(人文社会科学版), 2022, 43(1): 46-50. (LI X Q, YIN Y, HE C J. The value reconstruction of red cultural resources in the new era: driving, connotation and scientific issues[J]. Journal of Southwest Minzu University (humanities and social sciences edition), 2022, 43(1): 46-50.)

[6] 陆艳, 朱军华, 罗素洁. 图书馆红色文献研究现状与策略[J]. 图书馆论坛, 2021, 41(7): 46-50. (LU Y, ZHU J H, LUO S J. Study of red literature in libraries: current status and strategies[J]. Library tribune, 2021, 41(7): 46-50.)

[7] 习近平主持中共中央政治局第三十一次集体学习并发表重要讲话[EB/OL]. [2023-04-07]. http: //www.gov.cn/xinwen/2021-06/26/content_5621014.htm. (Xi Jinping hosted Politburo of the Communist Party of China thirty group study and delivered an important speech[EB/OL]. [2023-04-07]. http: //www.gov.cn/xinwen/2021-06/26/content_5621014.htm.)

[8] 陈龙斌. 把红色资源运用好[N]. 解放军报, 2019-07-23(6). (CHEN L B. Make good use of red resources[N]. PLA daily, 2019-07-23(6).)

[9] 高翔. 充分认识红色文化的深刻内涵[J]. 党建, 2019(5): 17-18. (GAO X. Fully understand the profound connotation of red culture[J]. Party building, 2019(5): 17-18.)

[10] 王乐. 高校红色专题特藏的价值挖掘——以复旦大学图书馆为例[J]. 大学图书馆报, 2022, 40(1): 97-101, 114. (WANG L. Value mining of red special collection: taking Fudan University Library as an example[J]. Journal of academic libraries, 2022, 40(1): 97-101, 114.)

[11] 游海华. 红色文化概念再探[J]. 红色文化学刊, 2027(1): 68-111. (YOU H H.A re-study on the concept of red culture[J]. Journal of red culture, 2027(1): 68-111.)

[12] 徐建华, 杨丽娟, 伍巧. 图书馆红色文献与红色专藏[J]. 图书馆论坛, 2021, 41(7): 40-45. (XU J H, YANG L J, WU Q. Red literature and red special collection in libraries[J]. Library tribune, 2021, 41(7): 40-45.)

[13] 刘一鸣, 谢聪玉. 图书馆红色文献资源建设与服务研究[J]. 图书馆, 2021(11): 94-99. (LIU Y M, XIE C Y. Research on the construction and service of red literature resources in library[J]. Library, 2021(11): 94-99.)

[14] 黎杨全.文艺大众化的中国经验与现代文艺观念的再反思[J]. 中国社会科学, 2023(1): 161-183, 207. (LI Y Q. The Chinese experience of orienting literature and art toward the masses and the rethinking of modern concepts of literature and art[J]. Social sciences in China, 2023(1): 161-183, 207.)

[15] 謝黎萍, 程焕文, 苏智良, 等. 继承百年传统 赓续红色血脉: 红色文献整理与研究专家笔谈[J]. 图书馆杂志, 2021, 40(7): 4-17. (XIE L P, CHENG H W, SU Z L, et al. Inherit the century-old tradition and persist the red lineage: experts’ viewpoints of red literature collation and research[J]. Library journal, 2021, 40(7): 4-17.)

[16] 吴云志, 李子玄. 红色文化融入高校马克思主义信仰教育体系的理论依据、现实价值与实践路径[J]. 社会主义核心价值观研究, 2023, 9(2): 93-100. (WU Y Z, LI Z X. Theoretical basis, practical value, and practical path of integrating red culture into the Marxist belief education system in universities[J]. Studies on core socialist values, 2023, 9(2): 93-100.)

[17] 杜小峥. 红色文化融入研究生思政课的现实考量[J]. 研究生教育研究, 2023, 75(3): 63-68. (DU X Z. On practical effect evaluation of integrating red culture into ideological and political theory course for postgraduates[J]. Journal of graduate education, 2023, 75(3): 63-68.)

[18] 张建宝, 胡占君. 红色基因的丰富内涵与新时代传承[J]. 世界社会主义研究, 2021, 6(12): 12-18, 113. (ZHANG J B, HU Z J. The rich connotation of the red gene and its inheritance in the new era[J]. World socialism studies, 2021, 6(12): 12-18, 113.)

[19] 陈成文, 黄利平. 红色基因融入基层社会治理: 理论逻辑与实践路向[J]. 甘肃社会科学, 2021, 254(5): 9-15. (CHEN C W, HUANG L P. Theoretical logic and practice way of assimilating red gene into grassroots social governance[J]. Gansu social sciences, 2021, 254(5): 9-15.)

[20] 单雅雯, 史达. 红色文化遗产活化的异质性增权网络——基于城市红色旅游资源的行动研究[J]. 旅游学刊, 2023, 38(3): 92-106. (SHAN Y W, SHI D. Heterogeneous empowerment network for activating red cultural heritage: an action research based on urban red tourism resources[J]. Tourism tribune, 2023, 38(3): 92-106.)

[21] 谭娜, 万金城, 程振强. 红色文化资源、旅游吸引与地区经济发展[J]. 中国软科学, 2022(1): 76-86. (TAN N, WAN J C, CHENG Z Q. Red cultural resources, tourism attraction and regional economic development[J]. China soft science, 2022(1): 76-86.)

[22] 刘黎, 郑海燕. 红色文化数字化传播创新策略研究[J]. 传媒, 2022(20): 80-83. (LIU L, ZHENG H Y. Research on innovation strategy of red culture digital communication[J]. Media, 2022(20): 80-83.)

[23] 于晓明. 融媒体平台视角下提升红色文化传播力研究[J]. 学校党建与思想教育, 2022(12): 64-66. (YU X M. Research on the promotion of red culture communication from the perspective of media platform[J]. The party building and ideological education in schools, 2022(12): 64-66.)

[24] 李喆. 用好紅色资源、弘扬革命文化的文献学价值探析——基于红色文献内涵界定的视角[J]. 图书馆理论与实践, 2023(3): 1-7, 32. (LI Z. Documentary value of making good use of red resource and carrying forward revolutionary culture: based on the perspective of red literature connotation definition[J]. Library theory and practice, 2023(3): 1-7, 32.)

[25] 贾旭楠. “文化基因”视角下图书馆红色文化阅读推广: 价值、模式与路径[J]. 新世纪图书馆, 2023(3): 5-11. (JIA X N. Promotion of red cultural reading in libraries from the perspective of “cultural genes”: values, models and paths[J]. New century library, 2023(3): 5-11.)

[26] 龚花萍, 袁丽哲. 文旅融合背景下我国公共图书馆红色文献资源开发和利用的价值、现状与路径研究[J]. 图书馆理论与实践, 2023(2): 1-8, 11. (GONG H P, YUAN L Z. Research on value, current situation and path of the development and utilization of revolutionary literature resources in China’s public libraries under the back ground of culture and tourism integration[J]. Library theory and practice, 2023(2): 1-8, 11.)

[27] 孙鹏, 王宇, 王磊. 高校图书馆红色资源阅读推广的现实意义与实施路径[J]. 图书情报工作, 2022, 66(10): 114-121. (SUN P, WANG Y, WANG L. The practical significance and implementation path of reading promotion of red resources in university libraries[J]. Library and information service, 2022, 66(10): 114-121.)

[28] 吴素舫, 杨雪梅. 基于5W传播模式的高校图书馆红色文化阅读推广路径探析[J]. 图书馆工作与研究, 2023(2): 104-112. (WU S F, YANG X M. Exploration on the path of red culture reading promotion in university library based on 5W communication mode[J]. Library work and study, 2023(2): 104-112.)

[29] 刘竟, 王萌, 刘桂锋, 等. 数字人文视角下红色文化资源知识图谱构建研究[J]. 图书馆杂志, 2023, 42(7): 102-109, 125. (LIU J, WANG M, LIU G F, et al. Research on the construction of knowledge graph of red cultural resources from the perspective of digital humanities[J]. Library journal, 2023, 42(7): 102-109, 125.)

[30] 郭嘉欣. 红色文化资源知识图谱构建研究[D]. 武汉: 华中师范大学, 2020. (GUO J X. Study on the construction of knowledge atlas of red cultural resources[D]. Wuhan: Central China Normal University, 2020.)

[31] 陈刚, 张旭坤, 张泰城. 红色文化资源研究的热点、前沿及趋势——基于CiteSpace的可视化图谱分析[J]. 红色文化学刊, 2022, 22(3): 98-108, 112. (CHEN G, ZHNAG X K, ZHANG T C. Hot spots, frontiers and trends in the research of red cultural resources citespace-based visual graph analysis[J]. Journal of red culture, 2022, 22(3): 98-108, 112.)

[32] 文贵良. 秧歌剧: 被政治所改造的民间[J]. 华东师范大学学报(哲学社会科学版), 2004(3): 103-108, 125. (WEN G L. The Yangge Opera: folksiness reformed through politics[J]. Journal of East China Normal University (humanities and social sciences), 2004(3): 103-108, 125.)

[33] 袁盛勇. 民族—現代性: “民族形式”论争中延安文学观念的现代性呈现[J]. 文艺理论研究, 2005(4): 2-9. (YUAN Y S. Nationality-modernity: the modernity of Yan’an literature concept in the debate of“National Form”[J]. Theoretical studies in literature and art, 2005(4): 2-9.)

[34] 吴敏. 论延安文人思想转变中的文化病症[J]. 西南民族大学学报(人文社科版), 2006(1): 72-75. (WU M. On the cultural disease in the change of Yan’an literati’s thought[J]. Journal of Southwest Minzu University (humanities and social sciences edition), 2006(1): 72-75.)

[35] 杨琳. 重构民间性与大众化: 延安时期秧歌剧的革新及传播[J]. 兰州大学学报(社会科学版), 2008(2): 60-65. (YANG L. On the folk opera of the Yan’an period and its reformation[J]. Journal of Lanzhou University(social sciences), 2008(2): 60-65.)

[36] 孟远. 形式的意识形态意义--歌剧《白毛女》的艺术探险历程[J]. 河北大学学报(哲学社会科学版), 2008(1): 122-129. (MENG Y. Ideology significance of form--the artistic exploring course of musical opera Bai MAO Nv[J]. Journal of Hebei University (philosophy and social science), 2008(1): 122-129.)

[37] 谷鹏. 从《白毛女》的演出史(一九四五—一九六七)看《白毛女》[J]. 当代作家评论, 2009(5): 5-13. (GU P. The performance history of Bai MAO Nv (1945-1967) [J]. Contemporary writers review, 2009(5): 5-13.)

[38] 彭丽媛. 我和喜儿[J]. 中国音乐, 2018(3): 5-13. (PENG L Y. Me and Xi’er[J]. Chinese music, 2018(3): 5-13.)

[39] 李静, 赵学勇. “工农兵作者”身份的认同与焦虑[J]. 西北大学学报(哲学社会科学版), 2016, 46(5): 102-107. (LI J, ZHAO X Y. The Identification and anxiety of the identity of the “Worker-peasant-soldier” author[J]. Journal of Northwest University(philosophy and social sciences edition), 2016, 46(5): 102-107.)

[40] 高娟敏. 越是民族的 越是世界的 谈芭蕾舞剧《白毛女》的艺术价值[J]. 上海戏剧, 2015(7): 49-51. DOI: 10.14179/j.cnki.shxj.2015.07.025. (GAO J M. The more national, the more world: on the artistic value of ballet “The White Haired Girl”[J]. Shanghai drama, 2015(7): 49-51.DOI: 10.14179/j.cnki.shxj.2015.07.025.)

[41] 李焕征. 爱情、复仇与革命——论电影《白毛女》的文化密码及其正典化叙事[J]. 当代电影, 2015(10): 94-100. (LI H Z. Love, revenge, and revolution: on the cultural code and its canonical narrative of the White Haired Girl[J]. Contemporary film, 2015(10): 94-100.)

[42] 李松睿.七十年后再回首——重读《白毛女》[J]. 文艺理论与批评, 2015(6): 53-62.DOI: 10.16532/j.cnki.1002-9583.2015.06.012. (LI S R. After 70 years, looking back and rereading the White Haired Girl [J]. Literary theory and criticism, 2015(6): 53-62.DOI: 10.16532/j.cnki.1002-9583.2015.06.012.)

[43] 黄科安.文本、主题与意识形态的诉求——谈歌剧《白毛女》如何成为“红色”经典作品[J]. 文艺研究, 2006(9): 106-115. (HUANG K A. Text, theme and ideological appeal, on how the opera “Bai MAO Nv” becomes a “Red” classic[J]. Literature & art studies, 2006(9): 106-115.)

[44] 毛巧晖. 新秧歌运动的民间性解析[J]. 民族文学研究, 2011(6): 165-170. (MAO Q H. Folk analysis of the new yangko movement[J]. Studies of ethnic literature, 2011(6): 165-170.)

[45] 高旭东, 蒋永影.《白毛女》: 从民间本事到歌剧、电影、京剧、舞剧――兼论在文体演变中革命叙事对民间叙事的渗透[J]. 文艺研究, 2016(5): 91-100. (GAO X D, JIANG Y Y. “Bai MAO Nv”: from folk skills to opera, film, Beijing Opera, dance drama-and on the revolutionary narrative in the style of evolution of the infiltration of folk narrative[J]. Literature & art studies, 2016(5): 91-100.)

[46] 熊庆元. 歌舞成剧: 延安秧歌剧的形式政治——以《兄妹开荒》的艺术革新为例[J]. 文艺研究, 2018(11): 60-69, 2. (XIONG Q Y. The becoming drama of dancing: the formal politics of Yan-an Yangge Drama: a case study of artistic revolution in Xiong Mei Kai Huang[J]. Literature & art studies, 2018(11): 60-69, 2.)

[47] 胡一峰. 秧歌革命化与创造民族新文艺——中国共产党百年文艺史视野下的考察[J]. 北京舞蹈学院学报, 2021(6): 10-20. (HU Y F. The revolutionisation of Yangge and the creation of new national literature and art: a study on the centennial literature and art history of the Communist Party of China[J]. Journal of Beijing Dance Academy, 2021(6): 10-20.)

[48] 孟悅. 《白毛女》演变的启示——兼谈延安文艺的历史多质性[M]//段宝林, 孟悦, 李杨.《白毛女》七十年.上海: 上海人民出版社, 2015: 52. (MENG Y. The enlightenment of the evolution of the white-haired girl, and on the historical multi-nature of Yan’an literature and art[M]// DUAN B L, MENG Y, LI Y. Seventy years of White-Haired Girl. Shanghai: Shanghai People’s Publishing House, 2015: 52.)

[49] 李继凯, 程志军. 文化磨合与歌剧《白毛女》[J]. 南方文坛, 2021(4): 17-22. (LI K J, CHENG Z J. Cultural reconciliation and the opera The White-Haired Girl[J]. Southern cultural forum, 2021(4): 17-22.)

[50] 贾冀川. 论解放区戏剧[J]. 戏剧(中央戏剧学院学报), 2012(2): 102-112. (JIA J C. Liberated-area drama: a utopia of revolution[J]. Drama(The Journal of the Central Academy of Drama), 2012(2): 102-112.)

[51] 秦林芳. 論解放区前期的平剧改革[J]. 中国现代文学研究丛刊, 2020(9): 41-53. (QIN L F. On the reform of Pingju in the early period of the liberated areas[J]. Modern Chinese literature studies, 2020(9): 41-53.)

[52] 吴永贵, 王为. 戏行纸上: 根据地解放区戏剧图书的出版图景与生产逻辑[J]. 中国编辑, 2022(3): 91-96. (WU Y G, WANG W. On the paper: the publication picture and production logic of the drama books in the liberated areas of the base areas[J]. Chinese editors journal, 2022(3): 91-96.)

[53] 马亚琳. 传播学视域下的延安戏剧研究[J]. 戏剧文学, 2014(11): 121-127. (MA Y L. The study of Yan’an drama from the perspective of communication[J]. Drama literature, 2014(11): 121-127.)

[54] 贺滟波, 刘光洁. 乡间与庙堂之争——从歌剧《白毛女》的文本生产看解放区文艺的一种创作路径[J]. 西南交通大学学报(社会科学版), 2017, 18(3): 30-35, 59. (HE Y B, LIU G J. On trend of literary creation in the liberated area: from perspective of the text production of opera ‘White-haired Girl’[J]. Journal of Southwest Jiaotong University (social sciences), 2017, 18(3): 30-35, 59.)

[55] 李诗原. 歌剧《白毛女》: 张家口版、东北版、北京版[J]. 音乐艺术(上海音乐学院学报), 2021(2): 20-33, 4. (LI S Y. The opera White-Haired Girl: a study of its three versions, 2021(2): 20-33, 4.)

[56] 李诗原. 歌剧《白毛女》“延安版”初探[J]. 音乐研究, 2021(4): 56-66. (LI S Y. On the “Yan’an version” of the opera the White-Haired Girl, 2021(4): 56-66.)

作者贡献说明:

杨馥宁:研究设计、数据收集与论文撰写;

王 铮:论文撰写与修订;

张珺敏:论文修订;

贾靖湉:数据分析与表格制作。

Analysis of the Process of Yan’an Drama Research Based on Knowledge Graph

Yang Funing1,2 Wang Zheng3 Zhang Junmin3 Jia Jingtian3

1School of Arts and Letters, Northwest University, Xi’an 710119

2Center for Teaching and Learning, Northwest University, Xi’an 710119

3School of Public Administration, Northwest University, Xi’an 710127

Abstract: [Purpose/Significance] Yan’an drama is an important integrated carrier of red culture, revolutionary spirit, and fine traditional Chinese culture. Grasping the development and evolutionary trend of the research topic of Yan’an drama is significant for the inheritance of the revolutionary spirit and the promotion of fine culture. [Method/Process] This paper adopted multiple research methods such as literary theories and bibliometric method. We collected data from Chinese Social Sciences Citation Index (CSSCI) journals and A Guide to the Core Journals of China (GCJC) journals, and analyzed the current situation of Yan’an drama research through literary and artistic textual research, visual analysis, keyword co-occurrence and data modeling. [Result/Conclusion] Knowledge graph technology is used to sort out the reaearch hotspot and trend of Yan’an drama, which provides the academic support for the inheritance of the red culture and spirit.

Keywords: red culture red literature knowledge graph Yan’an drama

基金项目:本文系2018年度陕西省社会科学基金“延安时期戏剧创作与陕北地域文化关系研究”(项目编号:2018J08)研究成果之一。

作者简介:杨馥宁,副教授,博士,E-mail:120100176@qq.com;王铮,副教授,博士;张珺敏,硕士研究生;贾靖湉,本科生。

收稿日期:2023-06-02 发表日期:2023-12-26 本文责任编辑:刘远颖