超越路径依赖:复杂性视角下的平台治理

作者简介:黄健源,男,主任记者,博士研究生。

摘 要:中国数字经济的快速发展为互联网平台治理带来新的挑战,分析中国互联网平台治理的存在问题、演进机理和发展路径,成为当前的重要课题。基于复杂性科学视角,结合近年来中国互联网平台治理实践案例进行分析。研究认为,平台化是互联网自组织演进路径依赖“锁定”的结果,并逐步演变为平台垄断,衍生出围墙花园、数据风险、算法困境等问题表征,需以平台治理对其路径偏差进行纠正。在顶层设计的介入与平台各方主体的协同治理下,互联互通、数据保护和算法善用构成平台治理的三大支撑,三者之间相辅相成、相互促进,实现平台演进路径的“重新锁定”。在数字中国、智慧社会建设背景下,平台治理体系化、社会治理平台化推动中国互联网平台治理实现路径再造,即从“平台治理”向“治理平台”转型升级。

关键词:复杂性科学;平台治理;路径依赖;路径再造

中图分类号:G206文献标识码:A文章编号:2096-8418(2024)02-0055-10

近年來,中国数字经济发展迅猛,为数字中国、智慧社会建设创造历史机遇,也为平台治理带来新的挑战。在互联网平台成为社会基础设施的今天,平台治理不仅事关国家战略的推进、经济社会的发展,还关系到每一个人的日常生活,成为一项紧迫的时代课题。

现有关于“互联网平台治理”主题的研究文献多是理论层面的宏观分析,或是聚焦单个问题和个案的微观研究,少有从中观层面对平台治理中的各个要素进行分析,对其问题来源、现实表征与演进路径也未作系统性的探讨。本文将以复杂性理论为视角,尝试从中观层面切入,系统地剖析互联网平台治理面临的问题症结,探讨互联网治理的操作关键,以及治理路径的转向。

基于理论与实践的需要,本文尝试提出并回答以下几个问题:第一,互联网平台问题的由来,问题背后有其客观规律吗?第二,互联网平台治理面临哪些问题,问题症结何在?第三,互联网平台治理的操作关键有哪些,它们之间如何相互作用并影响平台的发展?第四,互联网平台的治理路径如何取得更大突破,未来如何演进?

一、复杂性视角下的互联网平台演进

复杂性科学(complexity science)是一门研究系统中各要素之间如何相互作用生成整体模式,整体模式又如何反过来导致这些要素发生变化或调整以适应整体模式的科学。[1]从20世纪60年代起,一批关于复杂系统从无序到有序进化机制的自组织理论相继诞生。[2]自组织理论成为复杂性科学探索的标志性理论。在复杂性视角下,各要素之间的竞争和协同是自组织系统演进的动力。

(一)互联网的发展:自组织系统的演进

所谓“自组织系统”(self-organizing system),是指在没有外在组织者干预的情况下,能通过自身内部各个组成要素之间进行相互作用而实现自主、有序地演进,生成特定结构和功能并维持一定稳定性的一类系统。“演进”(evolution)是自组织理论的一个重要概念,它意味着从历史的视角来看待事物的发展。在演进视角下,事物由于内部、外部要素之间相互作用而实现向前发展。技术作为自组织系统演进的观点已经获得越来越多学者的认可。互联网自诞生以来,其发展呈现出典型的自组织演进的特点:一是开放性。互联网作为一个开放系统,任何一台终端设备通过TCP/IP协议接入互联网,实现全球信息资源共享;任何一名用户在互联网上都有自我表达的权利,彰显用户作为传播者的地位。二是连接性。信息革命让“连接一切”成为现实,推动社会关系网络的变迁。连接性保障了互联网主体成员之间的互动,促进网络形态的自组织演进。三是生长性。正是得益于开放性与连接性,互联网的行动主体之间基于普适的简单规则进行生产和协同行动,成为互联网自组织演进的驱动力,互联网也就拥有了其自身的“生命力”。四是复杂性。根据复杂性理论,非均衡才是事物发展的自然状态,遵循“均衡—非均衡—均衡—非均衡”递归循环的规律,在非均衡的状态下,互联网各要素之间得以实现互动,在互动中发展壮大。

(二)平台化:互联网演进的路径依赖

“路径依赖”(path dependence)是指人类社会中的技术进化或制度变迁类似物理学中的惯性,一旦进入某一路径,就可能对这种路径产生依赖。[1]在互联网的自组织演进中,随着系列具有正反馈的偶然因素的积累,会强化某一路径的选择,从而形成“路径依赖”。互联网作为自组织系统演进过程中体现出很强的路径依赖特征。价值的创造作为正反馈,对路径依赖的确立起到关键作用。在互联网商用早期,价值的创造在于产品的交易。平台的出现,不仅整合了产品价值,还形成了更大规模、更多维度的价值创造模式。互联网平台也可以被看作是基于互联网数字技术为人们提供各种产品和服务的虚拟“集市”。在平台的运行中,数据成为最宝贵的资源,数据的连接、运算与应用,构成了互联网平台经济的关键环节,并以互联网“价值网”为结构的价值创造模式。[3]价值网的构建带动了平台各方行动主体的加入,多元的行动主体有不同的需求,促使丰富的业态涌现,逐步形成价值生态圈。目前来看,中国互联网平台已实现产品价值与价值网的构建,正向“价值生态圈”演进。

(三)平台垄断:平台演进的“路径偏差”

“锁定”(lock-in)是路径依赖机制发生的关键。简单来说,“锁定”是路径依赖中难以依靠系统内生性变化打破的一种均衡状态。[4]系统的发展一旦达到某个临界点,即进入“锁定”状态,出现报酬递增、自我强化、正反馈的现象,使组织锁定在某种状态而难以逃脱现有的发展轨迹。[5]需要指出的是,“好”的“锁定”有助于技术或组织的发展壮大,这时的自我强化处于正反馈的发展阶段,有助于实现自我增强的良性循环。当事物发展路径偏离自我增强的“正轨”,自我强化的是负反馈,发展停滞不前,或陷于恶性竞争,这时的路径依赖则属于“坏”的“锁定”,需要有意识地重新调整路径,打破原有路径依赖的“锁定”状态。

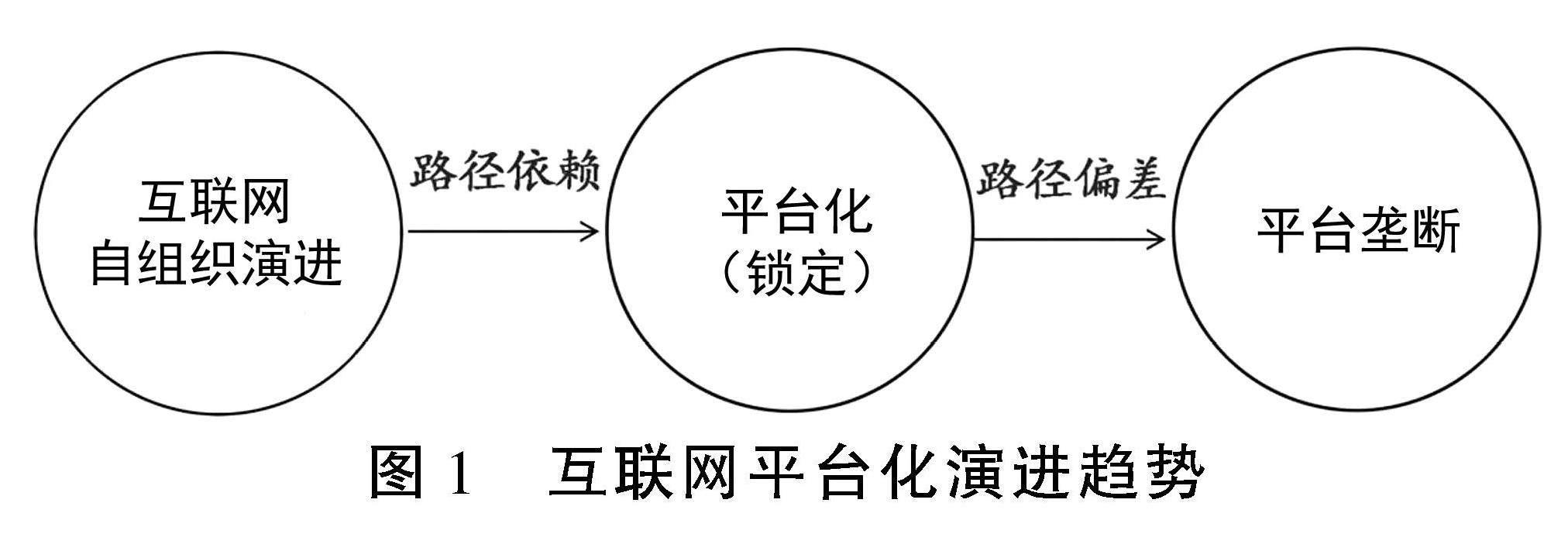

布莱恩·阿瑟(W.Brian Arthur)指出,动态收益递增会导致糟糕的“锁定”[1]。由于“锁定”具有排他性,自由放任并不能保证更优的技术长期生存下来。在经济领域,资本因逐利性而发展成垄断经济,互联网平台发展到一定阶段同样体现出资本的特性,即平台垄断的出现。有学者认为,平台垄断与传统意义上的垄断有所不同。传统垄断往往对特定产品或服务予以排他性控制,对经济效率和社会福利产生损害。平台垄断的特殊性体现在:基于互联网的开放市场,平台为维持垄断地位,不得不通过持续创新以争夺用户。但平台垄断带来的问题更不容忽视,如平台间相互屏蔽、大数据“杀熟”、算法滥用等,严重影响了平台的生态。[6]从这个意义上看,平台垄断的出现说明互联网发展已从平台化“路径依赖”走向“路径偏差”(如图1所示)。

二、中国互联网平台治理的问题表征

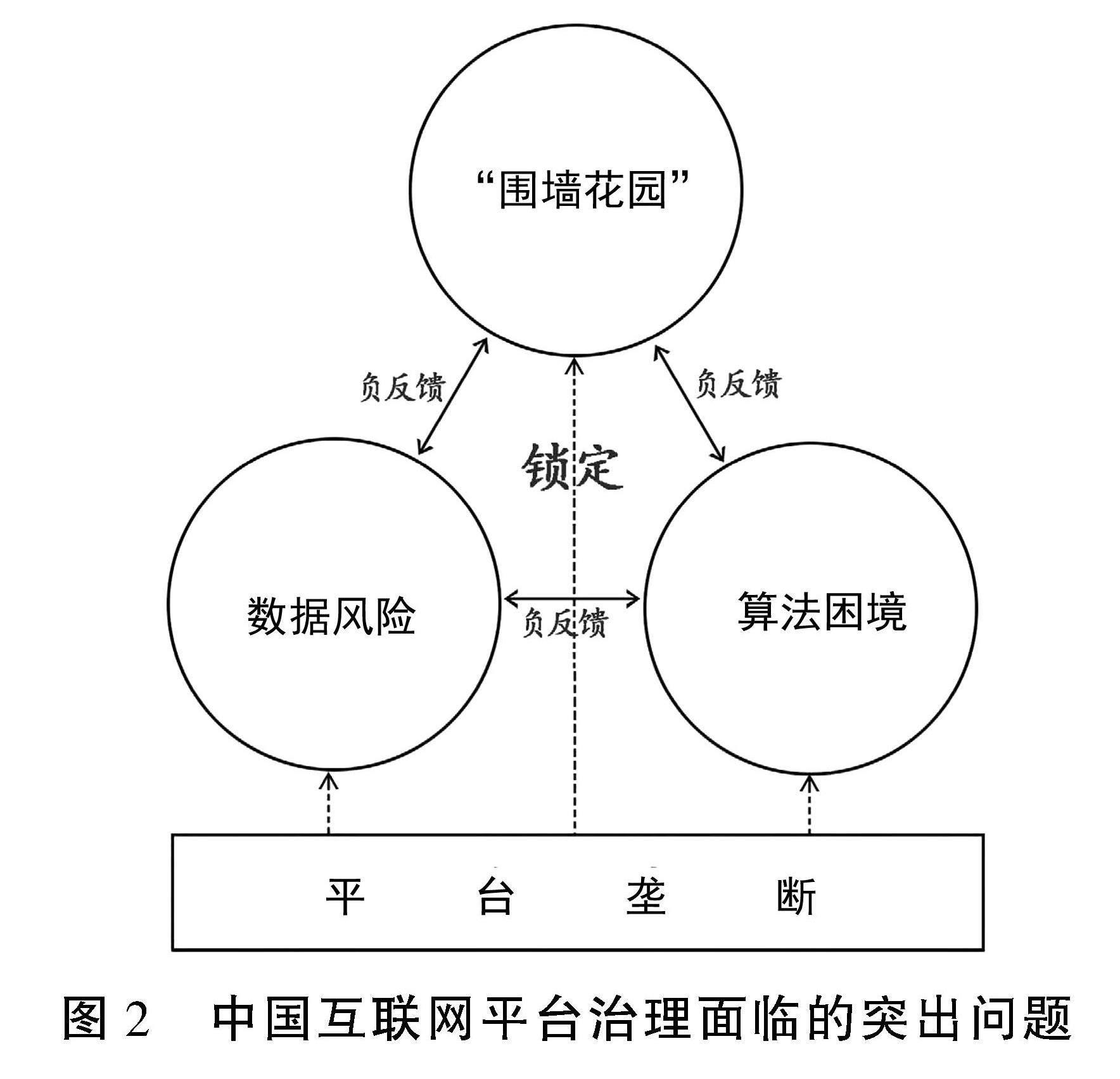

反馈(feedback)是系统运行的核心。其中,正反馈时某一方向变化激发的作用力导致同一方向趋势的增强;负反馈时变化激化的作用力又抵消了最初的变化,将系统推回原来的状态。[7]在互联网自组织演进中,由于收益递增的正反馈,平台化成为互联网演进的路径依赖,并处于“锁定”状态。如今,互联网平台已深入渗透到社会各个领域,影响着市场、劳动关系和机构秩序,也改变了社会和公民的实践。[8]平台化的极端形态是平台垄断。有研究者指出,平台垄断的基础在于数据和算法的“双轮”驱动。在此机制下,各类线上线下的市场要素向少数优势平台汇聚,形成“赢家通吃”的垄断态势。“数据”与“算法”的交互作用,可以放大平台竞争优势的正反馈,但也有可能成为加速平台衰落的负反馈。[9]在笔者看来,中国互联网平台在数据、算法“双轮”垄断的基础上,平台巨头之间形成的“连接垄断”也不容忽视。“连接垄断”形象来说即“围墙花园”。“围墙花园”、数据风险和算法困境成为平台治理面临的突出问题。

在平台垄断追逐利润最大化的路径“锁定”下,“围墙花园”、数据风险和算法困境三者之间相互形成负反馈,三者中任何一方的正向改变所引起的作用力都会被另外两方所抵消,平台逐步失去持续发展的动力。具体来看,在没有外力的作用下,如果要拆除“围墙花园”,其正向作用会被数据风险和算法困境所抵消;如果要消除数据风险,其正向作用会被“围墙花园”和算法困境所抵消;如果要突破算法困境,其正向作用也会被“围墙花园”和数据风险所抵消。在这种情况下,平台系统趋于稳定、固化甚至是衰退(如图2所示)。

(一)围墙花园

“围墙花园”是当前中国互联网平台的一大突出问题。在互联网平台的“围墙花园”中,用户被限定在一个特定范围访问指定网站的内容和接受相关服务。有观点认为,“围墙花园”有一定的合理性,主要体现在对不良内容的屏蔽、保护用户隐私等。但从深层次来看,这一观点具有伪装性,归根到底是为维护平台自身利益,“围墙花园”并不可取。

“围墙花园”违背互联网的“初心”。在互联网发展之初,倡导的是一种建立在自律基础上的开放、平等和创新,在这一精神理念指导下,互联网工程界提出了“端到端的透明性”的核心设计理念,为互联网的开放性奠定技术基础。[10]有学者指出,“互联互通”是互联网的生命线,“围墙花园”已成为当今互联网发展的最大威胁。[11]“围墙花园”常以保护商业机密、网络安全、用户隐私等理由对外链进行“封杀”,成为一个封闭的生态系统,与互联网“端到端的透明性”原则已背道而驰。

“围墙花园”带来巨大的负外部性。负外部性是指个人或企业行为影响到其他个人或企业,使后者需要支付额外成本,却无法获得相应补偿的现象。开放性是互联网创新活力的来源,“围墙花园”将私利建立在损害社会整体利益的基础上,将海量用户、流量和内容当做私有财产,抗拒开放和竞争,走向自我封闭,这些行为极大损害了广大用户、消费者和互联网的健康生态。[12]

“围墙花园”造成恶性竞争。近年来,“围墙花园”问题在平台巨头的竞争中愈演愈烈。回顾互联网的演进历程,在相当长的一段时期里,连接、开放和共享是互联网行业默认的“规范”。随着平台化阶段的到来,平台之间竞争加剧,在商业利益的驱使下,“规范”被不断突破,“围墙花园”成为平台巨头竞争的手段和筹码。百度、阿里巴巴和腾讯等平台巨头在彼此封禁中将中国互联网行业整体推向恶性竞争的“怪圈”。

(二)数据风险

在互联网平台“围墙花园”的背后,是数据垄断问题。目前,数据已成为重要的生产要素,经济社会发展均离不开数据。互联网平台掌握海量数据,转化成平台的巨大权力。数据垄断带来了大数据杀熟、算法合谋等问题,在数据流通、数据隐私、数据产权等方面均存在巨大风险。

从数据流通来看,流通垄断与数据泄露风险并存。互联网平台通过数据垄断,控制数据资源、挖掘数据价值获取额外利益,但却损害了社會的公共利益。数据在流动中才能实现其社会化利用,流通垄断不利于数据价值的最大化实现。[13]随着5G、大数据、物联网技术的广泛应用,持续产生海量数据,流通垄断既不利于数据价值实现,也存在数据泄露的风险。

从数据隐私来看,个人数据存在被滥用风险。个人数据反映个人在互联网中的数字化个人特征和行为,构成个人在互联网中的数字身份。在互联网平台,基于海量用户数据形成“用户画像”,是精准广告推送的依据。用户数据成为企业优化生产流程、洞察用户需求、控制员工行为、开发增值产品的重要依据,甚至可以是直接向广告商出售的商品。[14]

从数据处理来看,数据使用方式被锁进算法“黑箱”,数据安全难以保障。当前,用户使用互联网平台服务需要以提供数据为代价,数据的使用成为用户难以掌握的“商业机密”。由于个人数据具有可识别性,个人数据的不当使用或泄露可能危及用户人身财产安全,导致社会风险持续扩大。对于企业数据、政府数据而言,在处理上同样需要遵循一定的规则。

(三)算法困境

在互联网平台运行中,数据的处理离不开算法,特别是大数据、云计算在海量数据处理上取得突破,使数据通过算法产生巨大的经济效益。但需要指出的是,不论是数据还是算法,其背后反映的都是人的意志。在以私有资本为主导的互联网平台运行中,算法并不能完全将公共利益置于首位,从而产生种种算法问题,甚至陷于困境。

1.算法逐利在以算法为主导的互联网社交平台、视频直播平台,流量的多寡与经济收入、社会地位、身份象征直接成正比,导致片面追逐高流量而出现低俗化、标题党、虚假信息泛滥等种种乱象。这些问题本质上反映了算法主体将市场逐利凌驾于公共利益之上。如果互联网平台算法缺乏价值引领,将进一步加剧流量乱象,陷入价值引导失灵与片面追逐流量的恶性循环。

2.算法偏见在互联网平台运行中,算法在数据处理上能发挥关键作用,让数据、用户与社会资源实现精准匹配。但算法并非绝对正确。实际上,算法偏见存在于算法设计和运行的每一个环节,主要包括算法主体、数据自身与算法局限的偏见。在算法成为互联网平台运行法则的今天,算法偏见带来了信息传播的“回声室”“信息茧房”“过滤气泡”等效应,进而造成“群体极化”现象,一言不合就容易出现极端的网络群体意识。

3.算法压迫在算法的操控之下,不仅用户被囚禁在“信息茧房”之中,共享司机、外卖骑手等互联网平台经济下的新型劳动群体,无不受到算法压迫。在基于平台的新型雇佣关系中,劳动者成为自备工具、自担责任的“一次性工人”或“无雇主工人”[15]。劳动者的每分每秒、每一任务都处于无处不在的算法监控中。算法根据实际工作效率进行不断“优化”考核任务,使劳动者不得不承受更高强度、更高时长、更高风险的工作状态。

三、中国互联网平台治理的操作关键

平台作为一个生态系统,其治理既包括对内部要素的重新设计,又包括外在环境因素的互动,并在动态的交互中共同演进。[16]中国互联网演进经过自由主义阶段,已进入平台垄断的新阶段。随着平台垄断问题的持续演进,若不加以干预,或将触及互联网平台的“断点”,造成平台网络的崩溃。[17]为避免这种情况出现,需要通过平台治理对平台垄断产生的路径偏差进行纠正,互联互通、数据保护与算法善用构成了平台治理的三大支撑。

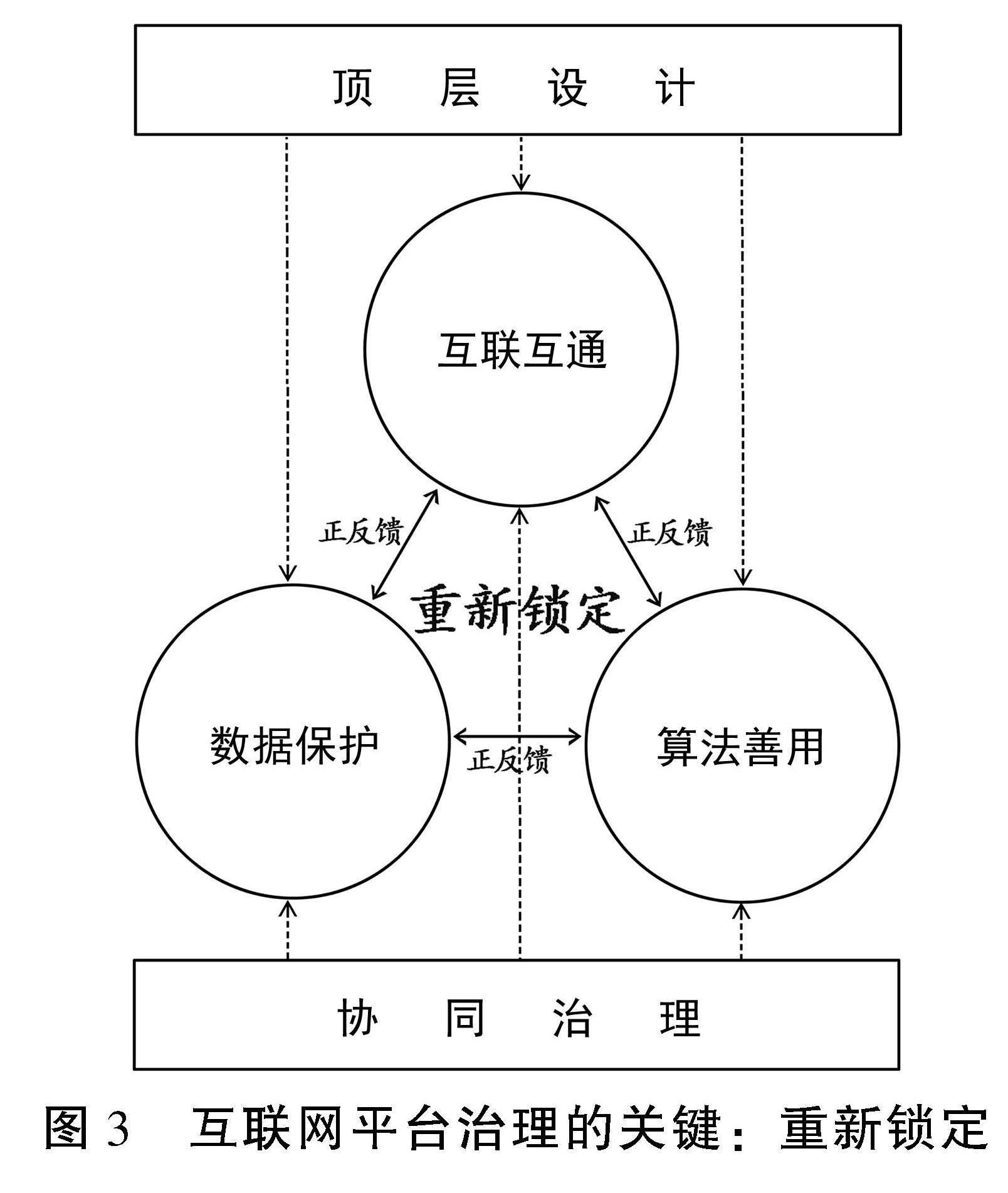

方兴东认为,在中国互联网平台治理中,政府职能正在转向顶层设计,在发展战略、基础设施、政策法规等制度建设中发挥着引领作用,“强政府并没有过时”;与此同时,社会化治理则是互联网自组织协同发展、应对各种网络问题的根本之道。[18]因此,互联互通、数据保护与算法善用的实现有赖于国家的顶层设计,也需要个人、企业、机构和政府部门的协同治理。三者之间相辅相成、相互促进,对平台演进进行有效的“路径纠偏”和“重新锁定”(如图3所示)。

(一)互联互通

“互联互通”是互联网连接性和开放性的本质要求。互联网通过打通数据在系统内部的良性循环,整合起各平台“微系统”,构建起“互联互通”的“巨系统”,将有助于发挥互联网平台在社会、经济、文化等各方面最大效能。因此,平台间的“互联互通”势在必行。

1. 物理层的“互联互通”物理层包括基站、管线、传输等构筑互联网底座的硬件设施,以及计算机、智能手机、移动设备、智能家居等交互设备。从物理层来看,不同运营商之间、电信网、广电网、互联网的融合发展,以及5G、物联网、工业互联网等前沿连接技术的应用,为互联网平台“互联互通”奠定基础,连接与融合成为互联网发展大势所趋。

2. 数据层的“互联互通”物理层持续产生数据,万物互联时代呼唤数据“互联互通”。“数字孪生”“数联网”与大数据中心建设成为解决数据互联互通的重要途经。“数字孪生”打通了虚拟空间与现实世界的连接,推动互联网平台数据在现实与虚拟之间循环流动。“数联网”基于数据标识、挖掘、深度学习等算法技术,为互联网平台在社会治理、经济发展等方面提供技术支持。大数据中心的建设解决了海量数据汇聚储存问题,成为数据“互联互通”的平台。[19]

3. 规则层的“互联互通”数据的落地应用,需要建立完善的规则。从规则层来看,大至法律、制度,小至应用程序的具体玩法,都需要破除“围墙花园”的藩篱,完善“互联互通”的规则保障。对于互联网平台而言,规则的制定意味着主导权的争夺。对此,政府部门要做好规则的顶层设计。

4.应用层的“互联互通”互操作性和数据的可携带性是其关键。[20]需要注意的是,互操作性可能会挫伤创新积极性,数据的可携带性也可能会引起数据滥用、数据泄露等问题。因此,互联互通要尽可能趋利避害,实现价值最大化。在此过程中,政府作为“协调者”和“助推者”,应推动破解平台间协调标准、制定机制等问题;平台则需要摒弃以邻为壑的观念,将竞争的重心放在创新和提升产品、服务上,在推进互联互通中保持竞争优势。

(二)數据保护

数据开放是大势所趋,但趋势背后的数据安全问题也面临潜在风险。笔者认为,数据安全问题的解决,需要从数据意识、数据立法、数据确权和数据规范等方面着手。

1.数据意识数据治理的目标,是提高数据质量,在降低个人、企业、社会和国家风险的同时,实现数据资产价值的最大化。[21]从治理主体来看,除了上述从立法和制度层面进行顶层设计和社会规范之外,个人和企业也应增强数据安全保护的意识,对容易发生隐私泄露风险的数据流通环节予以重视。

2.数据立法如果说互联网是一个“生命体”,那么数据则是其维持生命的“血液”,数据的重要性不言而喻。但从近年来看,数据安全形势日益严峻,损害个人隐私,严重危害社会公共利益乃至国家安全。对数据问题进行立法,并及时跟进完善,在数据保护中处于首要地位。近年来,《数据安全法》《个人信息保护法》相继施行,为个人信息保护和数据安全提供重要的法律保障,标志着我国已将数据安全保护提升到国家战略层面。

3.数据确权数据具有产权属性,其使用应遵循财产规则、责任规则,面对特殊情况还应遵循禁易规则。根据财产规则,未经权利人授权,他人不得侵犯权利人财产。责任规则意味着,可通过约定合理的价格让渡数据的价值,通过数据流动产生更大的社会效益。对于涉及社会道德风险和数据安全等问题的数据,则应遵循禁易规则,禁止其任何自愿或非自愿的数据流转。[22]

4.数据规范政府部门、公共机构要充分发挥自身权威性和公信力,明确数据分类分级管理,根据行业要求、业务需求、数据来源和用途等因素对数据进行分类和标识,形成数据分类清单。在此基础上,数据处理方应根据数据分类清单采取必要措施,确保数据处于有效保护和合法利用的状态。

(三)算法善用

对互联网平台来说,数据是其运行的基础,算法则是其运行的规则。当算法推荐成为人们媒介接触最重要的“中介”,互联网平台算法善用的重要性显得尤为突出。

1.提高算法透明度算法善用的前提是打开“黑箱”并对其祛魅,“算法透明”是其有效措施之一。算法透明的逻辑起点在于新闻业是一项公共服务,当涉及公共利益时,公众有权知道算法的运行机制及其缺陷。[23]算法透明应让人们理解算法的设计意图、设计目标、运行效率、适用条件和存在的缺陷等,了解算法的运行机制和做出特定决定的原因。

2.注入主流价值观流量作为元数据,成为当下媒体市场重点追逐的资源,从而成为驱动内容生产的指向标。但流量却不能成为主流媒体的唯一诉求,需以正能量驾驭大流量。[24]算法善用意味着算法改进,在满足用户需求的同时更好地体现主流价值观。

3.确保算法安全一是构建算法安全监管体系。有效监测算法安全风险,积极开展算法安全评估,有序推进算法备案工作,持续推进监管模式创新。二是促进算法生态规范发展。督促企业及时、合理、有效地公开算法基本原理、优化目标、决策标准等信息,做好算法结果解释,畅通投诉通道,消除社会疑虑,推动算法健康发展。

4.普及算法素养面对“信息茧房”“过滤气泡”等问题,社会公众需要更加理性地看待算法推荐的信息。我们除了在监管体系、行业自律等层面有所作为,还要对算法社会的新特点进行科普教育,培养不同主体的相应素养与能力,理解不同算法的运作原理及其如何影响人们的认知、行为、社会关系等,在此基础上善用算法,与算法更好地“相处”。

四、中国互联网平台治理:路径再造与再造路径

“平台治理”与“治理平台”是两个不同的概念,两者既有联系又有区别。在笔者看来,“平台治理”强调的是对互联网平台生态系统的治理,主要体现在对互联互通、数据保护、算法善用三个支撑点的顶层设计与协同治理。“治理平台”则是在平台治理体系化、社会治理平台化背景下,让互联网平台成为国家和社会治理体系的重要组成。

在平台社会(social platform),平台同时嵌入经济和社会双重系统。[25]互联网平台的性质将从数字经济平台为主,转向数字经济平台与社会治理平台并重,推动平台社会加速形成,在这个过程中实现经济、社会的“双重锁定”。笔者将这一过程称为“互联网平台治理的路径再造”。与路径依赖不同,路径再造意味着对原有路径的突破和重构,没有外力的推动不可能实现。笔者认为,治理平台“再造路径”需要国家、社会和个人的协同行动,从主动化、主体化、主权化三个方面着力(如图4所示)。

(一)路径再造:从“平台治理”到“治理平台”

在社会治理数字化转型的今天,互联网平台已嵌入到社会治理体系之中,成为治国理政的重要抓手。在数字中国加速推进的背景下,“平台治理”正朝着“治理平台”转向。

1.平台治理体系化通过不断完善法律法规与政策制度、推动行业规范管理与各方主体协同行动,实现互联互通、数据保护、算法善用,构建起治理完善的平台生态系统。在新一轮科技革命和产业变革背景下,基于人工智能、大数据、云计算、物联网等新技术的平台生态系统进一步嵌入到社会各个领域。海量数据通过云计算、边缘计算、量子计算等先进处理手段实现高速运转,通过多元化、场景化、沉浸化的服务体验,精准匹配到人们的个性化需求,重构平台的商业和服务模式。

2.社会治理平台化平台逻辑将网络治理拓展到更广泛的领域。[26]从国外经验来看,地方政府越来越倾向于在平台上开展社会治理,通过网络平台创造新的价值,激发城市活力。[27]随着数字中国建设的推进,新一代信息技术在政府、市场、社会中扩散与应用,中国社会治理正在快速地向数字化转型。[28]目前,互联网平台已成为社会基础设施,全面渗透社会系统的各个领域。5G、物联网、工业互联网、人工智能、云计算、区块链、数据中心、智能计算中心等构成了社会的新型基础设施,互联网平台作为社会基础设施全面融入人们的社会交往和日常生活,推动社会治理重心向互联网平台迁移。[29]

3.从“平台治理”到“治理平台”的路径转向互联网平台的公共性,是平台治理的逻辑起点,平台基础设施化则是治理平台的现实前提。当平台治理完成由“乱”到“治”的进程,用好互联网平台参与国家和社会治理成为接下来的一项重要任务。以平台理念创新国家治理体系的框架和机制设计,有助于完善社会治理体系、提升国家治理效能。[30]与平台治理一样,社会治理平台化转型同样需要重视顶层设计,在确保数据安全的前提下,打破数据“藩篱”,实现从中央到地方各层级之间的数据共享。同时,基于海量数据资源、数据治理思维和智能治理技术,提升社会治理智能化水平。[31]智能化治理平台可使平台各方行动主体均能获益,产生巨大的经济效益和社会效益。

(二)再造路径:从“主动化”“主体化”到“主权化”

“治理平台”不仅是对互联网平台演进路径依赖的超越,更是互联网平台治理的路径再造与转型升级。治理平台的作用大至治国安邦、小至柴米油盐,放眼世界,无远弗届。作为“国之大器”,治理平台要按照“自主可控”的原则来打造,“主动化”“主體化”“主权化”是推动治理平台再造路径的三个着力点。

1.主动化构建治理平台有助于完善国家治理体系、提升治理能力现代化水平,同时也是在新一轮国际竞争中构筑国家竞争新优势的重要抓手。主动化是“治理平台”再造路径的第一个着力点。一是建立一个全局性的顶层设计框架。构筑完善的法制规范、组织架构、业务流程、保障机制等,在此基础上形成智慧化治理平台,整合政府、公共机构和相关服务的应用系统。二是提高社会治理数据集成度,走向协同式社会治理。新技术的应用能激发多元主体的活力,为公众便捷地参与社会治理提供必要的技术支持。三是以治理平台推动社会治理智能化。治理平台基于人工智能、大数据、云计算等技术搭建,在长期为社会公众的服务中积累的海量数据,反过来促进智能化水平不断提升,实现治理平台的自我进化。

2.主体化互联网作为自组织系统演进的典型,网络行动者之间的协作互动成为推动平台治理的内在动力,也是平台治理需要考虑的重要视角。在万物互联的发展趋势下,治理平台再造路径需要对各方行动者的主体身份进行再确认、再唤醒。一是人的主体化。个体以节点化实现在互联网中的连接与交互,呈现“主体的去中心化”[32]。新技术应用加剧了互联网平台的“仿真”“内爆”“超真实”[33],人被数据和算法所主宰,导致主体性的丧失。在平台治理中,要坚持人本理念,将人作为平台共治共享的主体。二是组织(企业/机构/政府部门)的主体化。在互联网平台,在基于大数据的算法推荐作用下,圈层化成为数字社会的一大趋势,甚至影响到社会共识的凝聚。将社会各组织(企业/机构/政府部门)嵌入国家治理体系,以主体化的角色定位参与多元治理,有助于政治、经济、文化等社会领域的再融合。三是技术的主体化。随着数字中国、智慧社会建设的推进,平台的主体地位愈发凸显,成为社会基础设施。技术是支撑互联网平台的“元基础设施”(即构筑另一种基础设施的基础设施)。目前来看,大数据、云计算、物联网、人工智能等技术已成为下一代互联网加速形成的核心驱动力,平台的演进将重构整个社会的形态。

3.主权化互联网平台是影响国家数字主权的关键,[34]主权化是构建国家治理平台的必然要求。从国家层面来看,治理平台要确保国家安全和社会有序运行。根据马克思主义经典理论,经济基础决定上层建筑。作为国家治理体系与社会基础设施的平台,在经济上应体现公有资本为主导的特点,确保治理平台自主可控,从根本上把握平台意识形态的性质。从国际层面来看,互联网平台为世界各国政治、经济、文化的交流与合作大大拓展空间,但也带来了国家主权和安全的隐患。治理平台的“主权化”,从国家主权的高度确保其安全运行,才能在国际交流中发挥“定海神针”的作用。需要指出的是,网络空间属于全人类,构建网络空间命运共同体是历史发展的必然。世界各国应在相互尊重互联网主权的前提下,推动全球互联网平台治理体系形成,通过深化互利共赢的国际合作,让平台治理的红利惠及世界各国。

五、结 语

正如布莱恩·阿瑟所言,在复杂性视角下,“技术就如同生命体一样,技术的进化与生物进化并没什么本质差异”。[35]互联网平台的发展同样体现出生命演进的特点。本文从复杂性视角出发,对互联网平台治理的历史、现状与未来进行较为全面的梳理和分析。总体来看,我们可以得出以下几点发现:第一,互联网的发展是自组织系统的演进,平台化是路径依赖的结果,收益递增作为正反馈,促使路径依赖进入“锁定”状态(第一次锁定)。第二,由于私有资本对利润最大化的追求,平台化的路径“锁定”逐步发展成平台垄断。平台垄断衍生出“围墙花园”、数据风险和算法困境等突出问题,这些问题相互作用形成负反馈,导致平台丧失持续上升的动力。如果放任“锁定”路径自由演进,这些问题积重难返,将触及互联网平台“断点”,带来平台网络的崩溃。第三,为避免上述情况的出现,我们需要打破平台垄断原有的路径依赖,以平台治理对其路径进行纠偏。在顶层设计的介入与平台各方主体的协同治理下,互联互通、数据保护和算法善用构成了平台治理的三大支撑,三者之间相辅相成、相互促进,形成正向反馈,有效地对平台垄断的路径偏差进行纠正,并实现演进路径的“重新锁定”(第二次锁定)。第四,在互联网平台成为社会基础设施的背景下,平台治理体系化、社会治理平台化推动中国互联网平台治理实现路径再造,即从“平台治理”向“治理平台”转型升级。在路径再造的过程中,互联网平台将从数字经济平台为主转向数字经济平台与社会治理平台并重。在新一轮科技革命与产业变革背景下,大数据、云计算、人工智能等新技术将重构平台的商业和服务模式,产生巨大的经济效益和社会效益,实现经济、社会“双重锁定”(第三次锁定)。基于以上分析,我们可以将互联网平台生命演进轨迹划分为四个阶段,即路径依赖(平台化)阶段、路径偏差(平台垄断)阶段、路径纠偏(平台治理)阶段、路径再造(治理平台)阶段,在这四个阶段还完成了三次路径“锁定”与“再锁定”。在此过程中,每一次“锁定”的结果都影响了平台演进的方向,也决定了平台生命的兴衰和成败。

参考文献:

[1] [美]布莱恩·阿瑟.复杂经济学[M].贾拥民,译.杭州:浙江人民出版社,2018:31,123,139-140.

[2] 秦书生.自组织的复杂性特征分析[J].系统科学学报,2006(1):19-22.

[3] 蔡润芳.平台资本主义的垄断与剥削逻辑——论游戏产业的“平台化”与玩工的“劳动化”[J].新闻界,2018(2):73-81.

[4] 李宏伟,屈锡华.路径演化:超越路径依赖与路径创造[J].四川大学学报(哲学社会科学版),2012(2):108-114.

[5] 张梅芳.路径依赖与路径创造理论视角下的腾讯国际化战略研究[J].新闻大学,2016(2):129-135,147,154-155.

[6] 熊鸿儒.我国数字经济发展中的平台垄斷及其治理策略[J].改革,2019(7):52-61.

[7] [美]罗伯特·杰维斯.系统效应:政治与社会生活中的复杂性[M].李少军,杨少华,官志雄,译.上海:上海人民出版社,2020:149.

[8] Dijck, J.V. (2020). Governing digital societies: Private platforms, public values. Computer Law & Security Review, 36(1):1-4.

[9] 陈兵,林思宇.互联网平台垄断治理机制——基于平台双轮垄断发生机理的考察[J].中国流通经济,2021(6):37-51.

[10] 周煜.技术逻辑之殇——论互联网治理之缘起[J].新闻界,2009(2):28-30,21.

[11] 钟祥铭,方兴东.“围墙花园”破拆:互联网平台治理的一个关键问题[J].现代出版,2021(5):62-67.

[12] 陈兵,赵青.反垄断法下互联网平台“封禁”行为适法性分析[J].兰州学刊,2021(8):64-75.

[13] 王玉.我国互联网平台经济的反垄断思考[J].理论视野,2021(8):62-67.

[14] 王彬彬,李晓燕.互联网平台组织的源起、本质、缺陷与制度重构[J].马克思主义研究,2018(12):65-73.

[15] 彭兰.算法社会的“囚徒”风险[J].全球传媒学刊,2021(1):3-18.

[16] Tiwana, A. , Konsynski, B. R. & Bush, A. A.(2010). Research commentary—platform evolution: Coevolution of platform architecture,governance, and environmental dynamics. Information Systems Research, 21(4):675-687.

[17] [美]斯蒂贝尔.断点:互联网进化启示录[M].师蓉,译.北京:中国人民大学出版社,2014:22.

[18] 方兴东.中国互联网治理模式的演进与创新——兼论“九龙治水”模式作为互联网治理制度的重要意义[J].人民论坛·学术前沿,2016(6):56-75.

[19] 赵国栋,易欢欢,徐远重.元宇宙[M].北京:中译出版社,2021:164-166.

[20] 陈永伟. 从“围墙花园”到“互联互通”[N]. 经济观察报,2021-8-16(36).

[21] 吴信东,董丙冰,堵新政,杨威.数据治理技术[J].软件学报,2019(9):2830-2856.

[22] 石丹.大数据时代数据权属及其保护路径研究[J].西安交通大学学报(社会科学版),2018(3):78-85.

[23] 张超.作为中介的算法:新闻生产中的算法偏见与应对[J].中国出版,2018(1):29-33.

[24] 曾祥敏,翁旭东.新型主流媒体正能量与大流量的关系[J].新闻战线,2021(4):36-40.

[25] [荷]何塞·范·迪克,孙少晶,陶禹舟.平台化逻辑与平台社会——对话前荷兰皇家艺术和科学院主席何塞·范·迪克[J].国际新闻界,2021(9):49-59.

[26] Haveri, A. & Anttiroiko, A.(2023). Urban platforms as a mode of governance.International Review of Administrative Sciences, 89(1):3-20.

[27] Sahamies, K., Haveri, A.& Anttiroiko, A. (2022). Local governance platforms: Roles and relations of city governments, citizens, and businesses. Administration & Society, 54(9):1710-1735.

[28] 向靜林. 社会治理数字化转型:问题指向与发展趋势[N]. 中国社会科学报,2021-8-20(4).

[29] 李辉,张志安.基于平台的协作式治理:国家治理现代化转型的新格局[J].新闻与写作,2021(4):13-19.

[30] 姬德强.平台化治理:传播政治经济学视域下的国家治理新范式[J].新闻与写作,2021(4):20-25.

[31] 孟天广,赵娟.大数据驱动的智能化社会治理:理论建构与治理体系[J].电子政务,2018(8):2-11.

[32] [英]安东尼·吉登斯:社会理论与现代社会学[M].文军,赵勇,译.北京:社会科学文献出版社,2003:91.

[33] 石义彬.批判视野下的西方传播思想[M].北京:商务印书馆,2014:224.

[34] 李良荣,辛艳艳.论互联网平台公司的双重属性[J].新闻大学,2021(10):1-15,117.

[35] [美]布莱恩·阿瑟.技术的本质[M].曹东溟,王健,译.杭州:浙江人民出版社,2014:4.

[责任编辑:华晓红]