从《乐记》看中国古代文化的内部结构

成书于西汉时期的《乐记》,是我国第一部系统的音乐理论专著,在中国音乐美学史中占有独一无二的地位。它的思想直接影响了两千年来中国音乐美学理论的发展,至于它的作者则一直存有争议。郭沫若认为是战国时期的公孙尼子,成书时间亦在战国。另有学者详细考证了历代关于《乐记》作者的文献,得出作者为西汉河间献王刘德及其门人的结论,这一说法已基本被学术界所接受。《乐记》原有二十三篇、二十四篇两种版本,现仅存十一篇,这十一篇分别是《乐书》篇、《乐象》篇、《乐言》篇、《乐化》篇、《乐施》篇、《乐论》篇、《乐理》篇、《乐情》篇、《宾牟贾》篇、《师乙》篇、《魏文侯》篇,《乐记》体大精深,以儒家思想为主,包容其它各派思想,谈到音乐的本源、音乐的特点、音乐与政治的关系、音乐与社会价值、音乐形式与内容的关系等问题,余篇仅留篇目,由篇名看,涉及乐器演奏、音乐创造、音律理论等问题。

《乐记》与其后三国魏嵇康所著的《声无哀乐论》并称为中国古代音乐美学理论的“双璧”,这两部作品分别代表了音乐美学领域的两个理论倾向——他律论与自律论。《乐记》作为他律论理论的代表著作,认为音乐是人情感的外在表现,不同的情感会有不同的音乐形式,情感内容决定音乐形式,音乐缘事而发,总要表达具体内容,体现一种依存美。具体到《乐记》的思想内容,大体有三个方面:

首先,在音乐的本原问题上,《乐记》认为:“乐者,音之所由生也,其本在人之感于物也”,“情动于中,故形于声”,“声者,乐之象也”等等。如果说同时代的西方艺术理论界再现论是占据主导地位的理论,那么由《乐记》所代表的当时中国的艺术理论则以反映论为主导,西方再现论主体地位直到文艺复兴及其后的浪漫主义文艺思潮兴起时才受到真正意义上的冲击,它的代表人物柏拉图认为,艺术活动中,人是在被动地模仿自然,具体到音乐方面来说,就是认为音乐是人对客体的模仿,只是一种被动的抄袭,就像一面镜子,艺术家拿它来对着客体,反射出的东西就是艺术品,在这个过程中,人是不具有主动性的。比较起来,反映论首先肯定了人的主动性,音乐是人反映外在物体的产物,故有“情动于中,而形于声”之说,音乐由情而发,即使是描摩外物,也求形神兼备,主体参与,融入自然,全然不像西方人对主动性的排斥。从这个角度上,中国人的主观力量的蒙发要早于西方,或者说在西方再现论占主导地位的时代,中华文明已经相当成熟(这个问题将在下文说到)。至少在那个时代,由《乐记》所体现的对人的创造力量彰显,人参与自然造化的勇气,已经远比同一时期的西方先进了许多。有许多例子可以证明:古代西方人对于大自然常常带有一种排斥的心态,在他们眼中,神秘的大自然是魔鬼、恶魔、怪兽统治的地方,众多的文学作品对于自然的描述正是这样,像但丁的《神曲》、歌德的《浮士德》及为数不少的宗教文学、英雄史诗、骑士传奇等等,而在中国,自然不是神秘的、异己的所在,最伟大的哲学家以融入自然,参与进化为他们哲学观的最高境界;中国古代山水画,尤其是宋、元时期,真正做到人与自然的融合,很有神韵,如果像西方人那样视为异己,是绝对做不到的。

《乐记》在这方面还不是开风气之先,早在《尚书》、《易经》、尹伊、老庄、孔子的时代,这种对人参与自然的肯定意识已经蒙发,一个明显的例证就是,这方面的名言都产生的很早,像“天人合一”、“敬天事神”、“天行有常,不为尧存,不为桀亡”等等。

其次,《乐记》还特别强调音乐与政治的关系,认为它们之间关系密切,有什么样的政治就会有什么样的音乐,因此能够“审乐以知政”,“声之道以政通”,治世之音安详而快乐,乱世之音怨恨而愤怒,亡国之音衰愁而悲伤。因此,《乐记》认为音乐关乎国家存亡,对政治有反作用,要重视音乐的教化功能,提倡礼乐以治国,用礼来区分社会等级,用礼来调和人际关系,把礼与治结合起来,实现君臣、长幼、父子、兄弟等次有序截然有别的目的,以乐来舒解人的心理淤积,等等。子曰:“兴于诗,立于礼,成于乐”,再加上“外围”的治,构成了中国古代文化伦理政治方面的主要内容。如果说“乐,音之所由生也,其本在人心之感于物”表现了中国文化的刚健有为、重主观力量的话,这一部分则表现了中国古代文化的礼与治的传统。

礼与治是两方面,但又统一于一体,从而实现了道德与王权的结合,彰显了早熟的社会整合力量。有学者论证中华文明作为一种早熟文明与其它早熟文明(古埃及、古巴比伦、古印度文明)之间的异同时认为,早熟文明往往是一种大河文明,正是大河孕育了文明,尤其像中华文明这样,一面是海,三面是高山、高原、荒漠,河流自西向东,在季风气候下常年定期泛滥,从而带来了社会整合力量的定期强化,而这种社会组织形态又强化了人们的整合意识、集体意识以及对礼、治合一的要求,最终形成文明的早熟。如果说古埃及、古巴比伦文明早熟是因为它们有定期泛滥的大河流过的话,它们的战乱与灭亡则是因为无山脉等自然阻隔。同样,中华文明远源流长正是得益于其困于一隅。社会整合力量过早,强大的早熟文明往往创造世界奇迹,像古埃及的金字塔,但是早熟文明也容易导向它的另一方面,即因为缺少敌人而失去继续前进的力量,因为没有世界性座标而自以为是,必然在野蛮力量的冲击下灭亡,但是像中华文明这样始终难遇强敌的情况却不多见,即使受到匈奴、蒙古、女真等“边缘势力”的入侵甚至朝代更迭也能把新朝渐渐“异化”成老朝,谁进来谁就会成为“文明的俘虏”,元朝、清朝建立早期的文明纷争,竟然以军事入侵者的失败而告终,就是一个明证。中国人亲近自然是他们传统文化的优势,可见社会整合力量的强大,但仅仅在上下天地之间得到了天人合一,却在东西南北的平面延伸上功夫不够,直到西方的坚船利炮绕过了大半个世界开到了自家门口。没有敌人,虽会屹立千年,独立发展,尽管自成一体,但还是要动刀动枪的真功夫,才发现自己竟然在几千年中贫弱至此。

如果说传统文化的刚健精神在封建末依然风韵犹存,使得整个二十世纪中国人的精神状态没有陷于颓废主义、唯美主义、形式主义,反而愈挫愈勇,每次都能逢凶化吉的话,那么礼与治的传统,即道德与王仅的统一,在明清两代已经转向了它的反面,可以说是它们参与了早熟的中华文明前进力量的失去,使民族走向孤芳自赏,固守成规。

礼在中国就像一堵墙,砖头像齿轮一样地合在一起,整体看起来无坚不摧,一旦被捅出一个窟窿,就会被风蚀,被雨淋,枝断蒂落,剥落成垣。没有法律这个支撑,道德只是在孤军奋战,中国人不相信有高于一切的所谓异己力量,所谓“子不语怪、力、乱、神”,既然一切人力可以掌控或者参与,那么就不应该有法律,因为法律高于一切,这是王权所不喜欢的,也是刚健精神所不能理解的。再说治,即王权,可以说它参与了对道德一元主义的创造与巩固,礼治合一,道德与王权互相支撑,实际上是王权代替了法律,它的存在一方面强化了社会整合力量,另一方面也会加重固步自封,守成拒变。一个明显的例子:在中国封建社会很长历史时期,中央王权到了县一级,已经十分疲弱,县级以下的社会力量整合,靠的是代表礼或者道德的地方士绅、族领,这种社会结构,上有王权下有士绅、族领,亲密无间,形同一体(下层士绅、族领与王权的矛盾是导致王朝更替的重要原因,实质上是分赃不均以至不再合作,反而给农民起义以机会。但是这种下上矛盾,或者说礼与治的矛盾、道德与政治的矛盾,不会动摇整个文化的内部结构)。

最后,关于音乐的形式与内容的关系,《乐记》的观点是内容高于形式,内容决定形式,即“德成而上,艺成而下”。尽管认为音乐“人情所不够免也”,但音乐的形式必须符合内容的要求。那么内容是什么呢?主要是政治内容,政治是音乐表现的目的,艺术形式是次要的,所以“大乐以易”,祭祀音乐只“一唱而三叹”就可以了。音乐满足人们对美的追求是次要的,实现某种明确的目标是主要的(善高于美)。中国历代统治者都把音乐的政治标准放在艺术标准之上。

在内容与形式上的态度,实质上就是善与美的关系,这两对矛盾在历史学与美学研究中经常遇到,无非是内容主义(善高于美)、形式主义(美高于善)和内容形式统一主义(美善并立融合)的三派。早期东西方文化都具有浓重的内容主义倾向,比如苏格拉底就认为最高的美是善,还说美丽的金子也不及粮食好看,美源于善,因此,善高于美,这是符合历史逻辑的,但是,随着生产力的进一步发展,美的地位要上升。《论语》中有记载:“文质彬彬,然后君子”,“尽美矣,末尽善矣”,虽然这种说法体现了美善分开考虑的可贵倾向,但是,内容主义的倾向在秦汉两朝反而越来越严重,重视内容并非不好,甚至承认内容凌驾于形式也是情由可原的,但是如果放弃形式方面的努力,认为“以文害理”(语出程颐),其实则带来了一种不好的倾向——对于那种表面上偏重于所谓的“形式”的东西,实质上是对可以更有力地推动社会生产力进步的新生事物一概排斥。形式往往显得“华而不实”,但是在一定的历史阶段,“华而不实”的形式会以其强大的反作用推动内容的进步。瑞士学者皮亚杰认为,内容与形式只是相对而言,笔者也认为随着历史的发展与进步,会有更多的形式转化为内容,内容会因为得到形式而不断进步。反过来说,小农经济,自然经济,绝圣弃智,盲目排外,实用主义,鄙视科学会造成困守老祖宗的盆盆罐罐,不问窗外事,被时代抛弃的局面。

中国古代文化的内容主义倾向,一方面抵制了宗教神秘的出现,但另一方面也造成了人的心理淤积得不到发泄与排遣,礼与治的精神也加剧了这种状况,刚健的主观力量更扩大了这种心理落差,形成了不小的心理问题。宋代是中国封建文化的高涨时期,但也是衰落期的正式开始,文化体系中许多东西在那时开始转向反面,就拿宋明理学来说,没有宗教的彼岸世界,心理淤积的中国士大夫成了禁欲与纵欲的结合体,只能在儒家思想中自设宗教,吸收佛教的一些思想,可以说宋明理学是佛教化了的儒学,宗教化了的儒学。

中国人的实用主义排斥宗教,这与中国人不相信大自然是由神秘、异己、强大力量统治的有密切关系,让人们从幻想中抬起头,脚踏实地,勤勤恳恳耕田种地。这些东西在建设初期还可以做到丰年有余,但是以后呢,问题会越来越多,在原来的圈子里思考只会越走越窄,学者余秋雨也在类似问题上认为要建立新的“语法”,而不是在原有“语法”范围内增加“词汇”,说得很形象。

西方最顶尖的科学家往往把科学等同于宗教,对待严肃的科学问题往往有宗教情怀,中国的科学家几乎没有这种情况。内容主义,或者说实用主义,对中国最不利的影响在于对科学技术的鄙视,至于中国古代发达的数学、天文学只是为了农时的安排,更重要的是为了统治者谶伪之需要,证明自己的正统地位,或是被改朝换代者所利用,中医学也仅仅限于形象阶段,与哲学混杂在一块,它们都不会独立发展演变到现代意义上的数学、天文学、医学。前面已经说过,许多尖端技术在应用之前确实显得“华而不实”,中国的古人看不起那些搞科学技术的人,认为他们“四体不勤,五谷不分”(语出《论语》),是“吃闲饭”的,是在“形式”上的雕虫小技,奇技淫巧,“中看不中吃”。事实已经证明,谁抛弃了科学,谁就失去了未来。

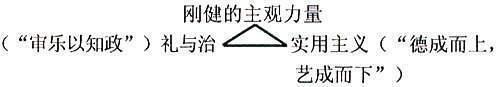

《乐记》自西汉出,那时中国古代文化的主体已经形成,就差三国魏晋南北朝的最后一笔了。在此后的整个封建社会中,很少有著作能在思想上有所突破,超出它的范围,作为中国古代音乐美学专著中最有系统性的伟大作品,它已经充分地展示了中国古代文化的重要内容,完成了对其内部结构的表达,达到了初胚阶段。这是很伟大的,一种文化的最深刻的表达,就在它的典籍中,但是像《乐记》这样,具体而微,五脏俱在,堪称一部浓缩的文化史书,却很少见。凡说儒家经典,必言《十三经》,这十三种儒家文献取得“经”的地位,经过了一个相当长的时期,直到南宋朱熹把《孟子》归入“四书”。清乾隆时期,镌刻《十三经》经文于石碑,阮元又合刻《十三经注疏》,《十三经》作为儒家经典的地位才得以确定。《乐记》归入《十三经》的时间已算很早,唐代有“九经”,立于学官,并用以取士,所谓“九经”就包括《易》、《诗》、《书》、《周礼》及《仪礼》、《礼记》和《春秋》三传,其中《乐记》就属于《礼记》,可见其地位之高。笔者在研究《礼记》等儒家经典时就十分注意它们的文化意义,可以说,《十三经》规约了整个中华文化的基本走向,“出身”汉代的《乐记》则是一部难得的集大成之作(至少我这样认为),因为,作为一部音乐著作,它的不同在于:通过一种文化形态对于艺术的态度,以特有的角度展现了中国古代文化的内部结构。从“乐者,音之所由生也,其本在人心之感于物”到“审乐以知政”,再到“德成而上,艺成而下”,它们分别代表了中国古代文化的三个主要方面,即刚健的主观力量、礼与治传统及实用主义。三方面在上面的论述中已经明显地表现出互为支撑,合为一体的倾向,可以说是三位一体。

(“乐者,音之所由生也,其本在人心之感于物”)

这就是笔者所说的由《乐记》看到的中国古代文化的内容结构。

值得一提的是,前面已经说过,礼与治传统以及实用主义在宋代以后,开始显现不利因素,刚健有为的精神虽然推动了它们发挥负面影响,但是笔者认为它正孕育着突出重围、重振中华的精神和实现民族复兴的希望。“天行健,君子以自强不息”(语出自《易经》)。在中国古代文化的内部结构中,它是一个伏笔,一个埋伏在百年战乱与凋敝之后的起死回生的种子。今天这个种子已经长成参天大树,至于礼与治传统以及实用主义,它们的有利方面依然作为民族的东西继续发挥作用,但是负面影响也不会消失,可以说每前进一丈,它们会跟进一尺。所谓“成也萧何,败也萧何”,一个事物总有它的两方面,但是只要保持前进的势头,相信成功会必然属于我们。

由此反观,《乐记》堪称精典,胜过连篇累牍的阐释、卷帙浩繁的书籍。明代刘基说“半部论语治天下”,笔者认为“一篇《乐记》知天下”,先认识世界再改造世界,那么就从一篇短短的《乐记》开始吧!

(桑文波,曲阜师范大学附中)