上海:在“万国建筑博览会”感受幸福

孙丽萍

在上海以“福”字打头为名的里弄有近300条,以“德”字打头的有200多条

高楼大厦承载着上海乃至中国全球化、现代化的勃勃野心和梦想,也容纳着每一个上海居民具体而微的幸福。

上海这座城市的巨大魅力,很大程度上投射于有“万国建筑博览会”之称的外滩以及烟波淡淡、江水沉沉的黄浦江,而它的另一部分气质又来自著名作家王安忆笔下“壮观的弄堂景象”。

每天穿梭在上海大街小巷的出租车司机郭师傅,谈起上海的建筑,自豪之情仍然溢于言表。“我做出租车司机十五六年了,载过世界各地的客人,不是吹牛,不管老外来自哪个国家,都能在阿拉上海找到自己国家那种风格的老房子,所以,伊拉都喜欢上海。”

因为建筑的缘故,上海变得千姿百态,横看成岭侧成峰了。“近代上海形成的万国城市建筑特色,正是孕育上海市民文化形式和幸福内容的母体。”上海美术馆副馆长张晴对《瞭望东方周刊》记者说。

张晴指出,每个城市与建筑的形成都有其特定的文化和历史的渊源,生活在不同城市的人们,他们的文化气质、感情形式和幸福目标也是各异的。

事实上,上海的建筑设计风尚与其现代城市意识的觉醒,几乎是同步萌发,在中国是最早的。而上海市民对城市建筑的自豪感,可能在中国所有城市中也是名列第一的。

“万国建筑博览会”定格上海表情

素有“万国建筑博览会”之称的外滩,既见证了上海开埠的历史,也定格了上海的表情。约1500多米长的路段,现存14幢中外经典建筑,这里是上海现代城市的源头,近现代的金融业、贸易业都从这里孕育发展并走向壮大。

建于1846年的浦江饭店,原名礼查饭店,是上海开埠以来第一家也是最豪华的一家西式饭店,这幢建筑高五层、31米,拥有彩色镶嵌玻璃、雕花柱头及铜制吊灯等巴洛克式的装饰。

悠久历史曾让浦江饭店当仁不让地占据19世纪末20世纪初西方和东方文化交流的一个重要位置:它是上海最早使用煤气、最早使用自来水、最早使用号码为200号的电话、最早放映有声电影的老房子。爱因斯坦、喜剧巨匠卓别林、著名哲学家罗素、著名作家斯诺等均曾下榻此间。

眼下,上海正在兴起新一轮将建筑保护、怀旧文化和新潮时尚三者结合的新建筑风潮。其代表作当属外滩3号、5号、18号等。外滩建筑群正在从一条银行街“新生”为全球顶级时尚娱乐中心。上海“外滩18号”大楼更于2006年12月获得了联合国教科文组织颁发的亚太文化遗产保护奖,证明了用心的保护也可与商业利益共存共荣。

来自美国的斯蒂文是从事飞机维修的技术人员,在上海生活了不到一年。他说,上海建筑最重要的特色就是新房子、老房子都有,这样的城市景观只有在飞速且不平衡发展的国家才看得到。有空的时候,斯蒂文爱去老西门一带拍照片,特别愿意拍那些老房子,以后面的现代化大厦为背景。“上海一定要保存这些老房子,否则就不是上海了。”

日本演员本木雅弘曾三次来到上海,每一次都有不同感受。“14年前还没有‘新天地,之后每一次来上海,都会发现长出了新的建筑物,很高、很漂亮的那种。”

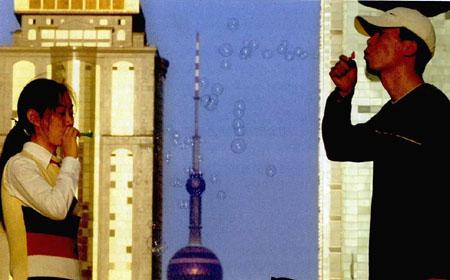

听说上海的建筑比东京高30%,本木每天凌晨收工之后都会伫立在酒店的落地窗前,静静地欣赏晨曦和霓虹灯共同点亮的上海美景。“这是一个非常不可思议的、电影般的城市。”

而在2006年6月来参加上海国际电影节的好莱坞影星布兰登·弗雷泽眼中,上海的建筑物在天空中的轮廓是世界上最壮观的。“可以看出在这座城市中生活的人们,是多么努力!”

石库门和老式弄堂才是上海的心

每个周日下午,退休老人何火林都要和老伴在衡山路、华山路、建国西路一带散散步。在这位花甲老人的记忆中,道路两边已有几十年乃至上百年历史的老房子都保护得很好,永远默默而诗意地站着,给人一种岁月恒定的安稳之感。

与伦敦、罗马、西安、北京等城市相比历史甚短的上海,一直高度重视保护建筑所承载的“海派文化”。自1986年被定名为历史文化名城以来,上海的建筑保护制度是“最严格”的。2003年,上海市公布了《历史文化风貌区和优秀历史建筑保护条例》,这也是到目前为止,全国第一部有关保护历史街区和建筑的法规。上海规定了144条“风貌道路”的红线完全不能动,从形态上基本保持这个城市的原始样貌,还确定了中心城区12个历史文化风貌区,针对每个区的不同特色,加以保护和经营。

在何火林看来,建筑就是房子,而房子承载着生活的所有形态与梦想,住什么样的房子,就过什么样的日子。“最初我们一家三口人住在18平方米的房子,现在虽然人口多了一倍,但住上了100多平房的房子,面积是以前的好多倍啊……”

作家郑祖安在《海上剪影》一书中写道,在上海里弄名称中可以看到大量是取意于“富贵荣华、仁义道德、安吉顺平”的。这些名称带有浓厚的传统文化色彩,也充分反映了当时一般市民追求富贵、渴求安定的愿望。

据统计,在上海以“福”字打头为名的里弄有近300条,以“德”字打头的有200多条。

石库门和老式弄堂才是上海的心,而金茂大厦、东方明珠、外滩3号、浦东国际机场等等,都是上海的外表。无论在什么时代,上海都是“金玉其外,烟火其中”的。于是,理解了上海的建筑,也就理解了上海人。

生活在上海的人们,每天都在从摩天大厦或者老式花园洋房中汲取力量,支撑自己为成功打拼的欲望,同时,他们又能在夕阳西下,霓虹灯燃起时分,乘坐巨大的轨道交通设施,疲惫而默默无语地回到褪掉了摩登都市光泽的弄堂陋巷、石库门屋子里,在充满人间烟火味道、锱铢必较的日子中享受平凡乐趣。

上海不缺高楼大厦,缺的是可以成为经典的艺术建筑

建筑,如今成了上海经济活力和力量的视觉标识。美国《商业周刊》说,1990年以来,上海兴建的摩天大楼足以覆盖曼哈顿地区,从太空时代的写字楼到居民楼,应有尽有。

DISCOVERY频道新近拍摄了一部名为《上海建筑奇观》的纪录片。这部完全由西方人拍摄的纪录片,试图从上海的建筑当中寻找一种独特的上海气质、上海魅力,甚至制造出某种上海神话。它指出,上海,曾经是沉睡的巨人,如今是一座脚踩泥滩、头在云层中的城市;是一座挑战自然、挑战逻辑的城市。“为了建设新上海,建筑师和工程师必须对付软土、不稳定的地面和致命的台风。”

不过,以每天改变的城市轮廓线震撼世界的上海,并未在沾沾自喜中故步自封。上海,依然要变。

在新近召开的上海两会上,上海特邀政协委员王沪鹰对《瞭望东方周刊》表示,正在紧锣密鼓迎接世博会的上海,未来要在建筑方面进一步张扬创意和想象力。

“上海缺的不是工程师,而是有创意和艺术造诣的建筑艺术大师。上海缺的不是高楼大厦,而是可以成为经典的艺术建筑。”他说。

西班牙建筑艺术大师安东尼·高迪在19世纪末巴塞罗那蓬勃发展之际留下了史诗般的建筑作品,目前北京正在建造的国家大剧院“水中银蛋”、2008年奥运会的“鸟巢”和“水立方”,尽管屡遭非议却称得上是建筑艺术精品,有的还可能成为传世之作。“相比之下,目前我们上海中规中矩的建筑太多了。”

而上海新闻传媒集团总裁助理、资深传媒人陈梁也认为,上海城市建筑的表面光鲜与热闹,足以引发市民阶层的自豪幸福感,可谓目眩五色。不过,建筑如要真正为上海市民增添幸福感,就必须摆脱形式主义的限制,实施更加人性化、以人为本的规划设计,以及为建筑采取更贴近自然和环保的外观造型。