陈果:难成“香港新三部曲”

苏 琦 孙 展

继“香港三部曲”——《香港制造》《去年烟花特别多》《细路祥》之后,陈果将如何演绎新香港人的命运?

茶餐厅,被陈果视为香港对内地输出的三个主要产品之一,其余两个是经济模式和电影。

茶餐厅所代表的平民气息是陈果电影的一个特色,它与公屋、棚户、过街天桥、街边小店和低层旧楼一起为人们还原了一幅幅原汁原味的香港底层生态地图。

在这样的生态地图中行走的,是形形色色普通至极的小人物,在茶餐厅里打发时光的阿公阿婆、蒲吧的问题少年、“一楼一凤”中的北姑、退伍军人……这些卑微的人物在异于主流社会的恶质环境中依然生机勃勃地为生存打拼,那种几近原生态的生命的张扬将香港特质演绎到淋漓尽致。在去除了香港电影中熟见的饶舌、反斗、夸张等闹剧性喧嚣之后,陈果的电影以其对现实冷静到近乎残忍的刻画给人们呈上了一个异类香港映像,令大陆的观众一时瞠目,继而惊艳,就连一向骂人不辍的王朔也表示,香港既然有陈果这样的导演,还真不好说人家(香港人)没文化。

10年过去了,“香港三部曲”——《香港制造》《去年烟花特别多》《细路祥》中那些在回归前后抱着复杂心态忙碌的底层民众,如今命运如何?

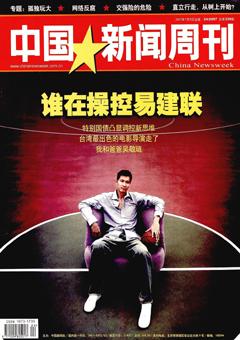

一连串阴差阳错之后,对陈果的采访安排在沙田一间普通的茶餐厅进行。坐在火车座上的陈果,在这种其电影里经常出现的招牌场景中显得如鱼得水——向阿婆讨杯柠檬冰水,跟看电视消闲的老伯商量把音量调小一点,以免过分影响录音质量。

“说实话,这些人的生活状态应该是越来越低迷。”陈果认为,那时候他拍的电影里所展现普通小民的心态,更多是迷惘和对前景的不确定。他们尚未预料到接踵而来的金融风暴和地产泡沫崩溃,更不会想到香港为摆脱困境而进行的转型,会令他们再也回不到以前的生活形态——制造业的持续北移,令就业岗位日益稀缺;而将香港定位为金融服务业之都,则更宣告只有金融专才及其配套的会计、IT等人士才能游刃有余。高端产业,不是谁都能玩的。

这对香港社会生态的影响是深远的。最直接的则是反映在消费市场。“以前香港人是很喜欢花钱的,”陈果说,因为即使挣钱不多的人也认为明天会更好,自己会有大把机会。现在连中产阶层也出现了分化,那些不能适应经济转型的中产人士在往下走,而那些曾经“负资产”的中产人士更是回不去了。

“在任何社会中产阶层都是消费的中流砥柱”,他们的分化导致现在香港的消费主力是年轻人。流风所及,投资方都认为导演应该排年轻人的戏,以保证票房。言及此,陈果不由苦笑,“你拍年轻人的戏,年轻人未必去看。”

这会不会影响到所谓的香港精神的延续——爱拼才会赢、爱拼就会赢,还有人信吗?对此,陈果半开玩笑说,其实香港精神多半也是被逼出来的,香港事事都这么贵,不拼不行啊,“现在更要拼,不然更抢不到了。”不过他认为,香港普通小民还是很实在的,没有那么功利,依然有一种不问输赢踏实肯干的劲头。

陈果继“香港三部曲”之后拍摄的“北姑系列”——《榴莲飘飘》《香港有个好莱坞》,平添了几分沉郁顿挫的气息,当迷惘和不确定落定为现实的艰辛时,底层民众的武器依然是在坚忍中打拼。

琐碎的挣扎、不能见光的皮肉生涯,乍看上去非关政经转型的宏大叙事,然而其间的悲欢离合、笑泪得失无不折射出香港特质在逆境中的演进——无论是作为旁观人出现的港人大陆生子女,还是跟当地街头小混混多有龃龉的巴基斯坦青年,抑或替棚户少年续臂的大陆来港女医生,都带着鲜明的当下议题的特色,在不自觉中共同构建一种新的香港特色,而所谓香港性就是这样延续相传。

陈果说,“我本来想接着拍下去,也拍成三部曲,但终因不免会涉及背后的制度问题而作罢。”

回归10年,无论是香港电影,还是作为其表述对象的香港社会,无不呈现出起承转合、跌宕起伏的势头,而陈果则显得淡定,坚定了自己作为独立制片人存在的姿态,“就像美国,也同时兼有洛城的商业片制作和纽约的独立制片的模式。以后希望中国的城市也能有这样的分工。”