海湾合作委员会决策机制研究

陈万里 汝 涛

摘要:海湾合作委员会是中东地区乃至世界上一体化进程取得较大成果的区域组织之一,该组织的决策机制运作和程序规则引起学者越来越多的关注。本文从背景分析入手,梳理海合会主要职能机构的权责分配,并对其决策机制的运行、决策程序和方式进行研究,总结其特征,同时对决策机制存在的缺陷进行分析,力求透过决策机制和程序运行的发展轨迹来研究该组织决策机制的发展进程,以利于中阿双方进一步开展全方位合作。

关 键 词:海合会;决策机制;表决程序;决策方式

作者简介:陈万里,上海外国语大学中东研究所教授;汝涛,上海外国语大学中东研究所2006级硕士研究生(上海200083)。

文章编号:1673-5161(2008)04-0003-07 中图分类号:D371 文献标识码:A

海湾合作委员会(以下简称“海合会”)诞生于两伊战争期间,在近30年的风雨征程中,海合会在政治、经济、集体安全、对外合作与交流等领域取得了丰硕的业绩,在阿拉伯世界众多组织中独领风骚。海合会的合作模式和经验值得关注,其决策机制和决策程序更应引起学术界的重视。

一、背景分析

海合会的成立有着鲜明的时代和地区背景。在两极格局的大背景下,海湾地区形势动荡不稳,伊朗伊斯兰革命和两伊战争相继爆发,促使政体模式相似、宗教信仰一致的海湾6个君主国逐渐走到了一起。前苏联在1979年之后,加快了渗透中东的步伐,拉拢伊拉克、支持前南也门等,不断向阿拉伯半岛扩张势力。当时的海湾大国伊朗和伊拉克推行激进的对外政策。伊朗伊斯兰革命后,对外输出革命,霍梅尼认为:“穆斯林问题在于其政治体制……除非回归伊斯兰,否则他们的问题将会继续存在。”[1]24伊拉克复兴党政权的宗旨是实现“统一阿拉伯”。两伊战争的爆发,直接地推动了海湾六国加快合作的步伐。20世纪七十年代以前,六国在政治和安全领域已有不少合作:在科威特于20世纪六十年代面临伊拉克威吓时,沙特提供了武力协防;阿曼镇压佐法尔叛乱时,沙特和阿联酋提供了武器装备和财政援助,阿联酋还承担了阿曼北部边境的巡逻任务。因此,1976年5月科威特首相萨巴赫正式呼吁“为实现在所有的政治领域进行合作的共同目标,需要建立海湾联盟”[2]。

20世纪七十年代末期,阿盟领头羊埃及因与以色列媾和而被开除出阿盟,阿拉伯世界陷入群龙无首的状态。弱小的海湾六国无法从阿盟兄弟国家获得有效的力量支持,危难当前,拥有共同利害关系的海湾国家只有靠自己来联合力量、应对威胁。“国际体系处于无政府状态,在国家之上没有可以依赖的‘救助机构来权威性裁断纠纷,提供秩序,因此国家必须自助,对自身负责。”[3]119-120一般说来,建立区域集体安全的前提条件主要有:集体的力量大于任何一国;各国拥有相似的价值体系和安全观念等。海湾六国共同的价值体系和相似的防卫观念,促使它们加快了合作步伐,1981年5月六国元首在阿布扎比签署海合会宪章,标志着海合会正式成立。

二、主体决策机构及职权分配

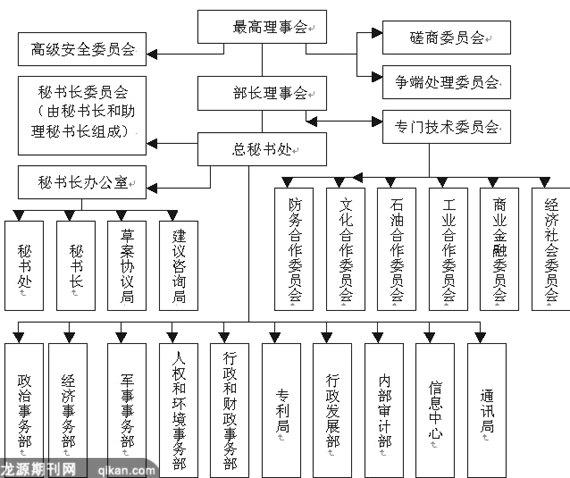

海合会的机构设置是在积极参考和借鉴了联合国、阿盟组织机构及职能划分的基础上确立的,结合海湾六国实际情况,海合会在宪章中对自身组织机构及其职权分配进行了详细划分。主体决策机构和职权分配如下:

海湾合作委员会组织机构示意图[4]45

1.最高理事会:是海合会的最高权力机构,由六国元首组成,每年定期举行一次会议。若遇特别或紧急事态,经任何一个成员国提议,并得到其他成员国支持,可召开特别会议。会议按国名阿文字母顺序轮流主办,每次会议主席由东道主元首担任,任期为1年。最高理事会的主要职能有:确定海合会利益范围;制订海合会基本发展纲要;审查和批准部长理事会提交的报告和建议;审查秘书长提交的研究报告;任命秘书长;修订海合会宪章等。其中最重要的职能是负责确定海合会总体发展政策、审查并批准部长理事会和秘书长提交的报告和建议。在实际运作中,最高理事会通常就某些具体事务给部长理事会或秘书处以指导性意见或指令,由它们对具体事务进行立项研究,并把研究建议和报告呈递最高理事会。从实质上说,最高理事会犹如海合会的“神经中枢”,对海合会各项政策和指导方针具有最终确定权,是海合会的最高决策机构。

2.部长理事会:由六国外长或其他部长组成,每3个月召开一次会议,若遇紧急事件,由一个成员国提议,并得到其他成员国支持时,可召开特别会议。部长理事会的主席主要由上届最高理事会主席国的代表担任,特定情况下也可由即将担任最高理事会主席国的代表担任,任期为6个月。部长理事会主要负责为最高理事会提交由部长会议和其他机构呈递的建议、法案,为首脑会议筹备议程等,并就成员国在经济、社会和文化等领域开展合作协调提出建议。部长理事会下辖多种议事和执行机构,如国防、工业等专门技术委员会。在海合会的日常运行中,部长理事会根据最高理事会的指导性方针和政策,对具体问题制定行动计划,交付下属委员会或秘书处实施。同时,部长理事会也是一个职权机构,拥有一定程度的决策权,围绕特定事项,有权制定相关规章和政策。

3.总秘书处:总秘书处为常设机构,由秘书长、助理秘书长和其他相关人员组成,总部设在沙特首都利雅得。总秘书处实行秘书长负责制。秘书长一职由最高理事会在首脑会议期间根据部长理事会的提名来任命,任期3年,可连任一届。助理秘书长则由部长理事会根据秘书长的提名来任命,秘书处的其他人员由秘书长根据专业技术和工作背景在成员国范围内来任命。各国分摊总秘书处的财政预算。总秘书处负责海合会各项日常事务,几乎是海合会所有政策和活动的实际操作者。为便于处理具体问题,秘书处下设政治事务、经济事务、军事事务等部门。

三、决策程序及决策方式

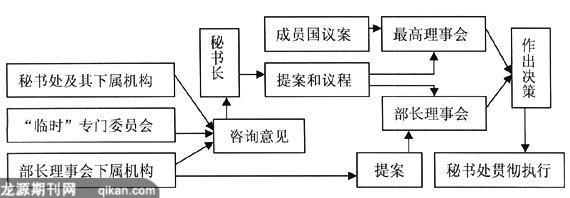

决策是国际组织最重要的日常活动之一,是实现组织宗旨、履行组织职能的一种主要方式。根据海合会宪章和相关程序章程的规定,海合会决策程序和组织机构运行大致如下图:

国际组织决策程序大多由动议、起草提案、会议讨论、表决等过程组成。海合会的决策过程也类似,主要程序为:海合会各附属机构的咨询建议,提交至秘书处,由秘书处整理归纳,然后秘书长发出会议邀请函,根据不同议题,分别在“两会”进行讨论和表决,最后形成决议。成员国的动议也可直接提交至最高理事会进行讨论和表决。

1.提出动议。海合会的所有决策活动均始于动议。动议通常指针对待定问题而做出的提议。在海合会中享有动议权的主体是成员国和海合会内部各机构。(1)成员国:6个成员国是海合会最重要的提议者,可以在海合会范围内有权就任何议题进行动议,同时,成员国为使自己的动议得到他国的重视、谅解和支持,以期成为有效的动议,常在正式提出前,会就动议内容同其他成员国进行磋商。(2)海合会内部有关机构:主要是指秘书处及其下属机构、部长理事会下属机构和为解决特定事项而成立的“临时”专门委员会。一般说来,秘书处在其特定职权范围的各种正式的和非正式的动议,比较容易通过。草案在正式提交前通常需要经过充分的准备,在讨论时要争取最大限度的支持,同时,对提案进行修改也是常见的,一般提案大都要经历“草案一评议—修改一新草案”的过程。

2.召集会议。会前,秘书长召集各国代表协商“两会”待议事项和议程,协商后,秘书长分别在会前30天和15天向“两会”成员发出邀请,邀请函包括会议时间、地点、会议议程、解释文件以及其他相关文件,同时,秘书长还要确定会议开幕时间,并对闭幕时间做出建议。若需召开特别会议,则在邀请函备忘录中附上提议国的提议文件。

3.制定会议进程。(1)会议过程:在会议之初,“两会”应确定会议秘密还是公开举行,“两会”可以要求秘书长或相关代表参加会议以解释必要的事项。会议主席按照先后顺序给予请求者发言机会,将优先考虑专门委员会主席或专门委员会特定事项的起草人,以便就某特定事项进行阐释,在必要时,也给予秘书长或及其代表发言机会。对草案的讨论是会议的重点,各成员对各个议案进行逐个辩论,通过表决来决定取舍。(2)提案的讨论:通常来说,事先已经充分讨论并得到较多支持的草案较容易通过,但内容复杂或涉及到多方利益的提案,则需多次的辩论和修正。(3)会议的延迟、休会:会议除了按照议程正常进行之外,还需要面对因讨论议案出现意见分歧或其他事项而导致的会议延迟、休会等问题。会议期间成员国可根据海合会规则提出会议延迟、休会及终结辩论的请求。对于该请求,尤其是得到其他成员支持的请求,秘书长或主席应将其提交“两会”理事会,由其决定该请求是否成立。同时,根据相关条款,当出现会议延期、休会、推迟或终止当前的讨论时,将按上述四个顺序逐次考虑。(4)附加议案:因临时事态,成员可提出附加议案,但需要分别在“两会”前15和10天提出,方可纳入议程,同时,该议案和相关文件应在会议前5天通报各成员。在会议期间,若遇紧急事项,成员也可提出特别议案请求,最高理事会也有权增加紧急事项的议案。因对附加议案的充分讨论,会议可以延期;除语言和程序事项以外的附加议案在传达至成员前,不能对此讨论或表决。

4.设制表决程序和方式。一旦一项草案经拟定和前置磋商后, 就要在“两会”进行表决,表决程序是海合会决策机制中最关键的一环,直接关系到各国将要接受的决议的权利和义务。表决是海合会决策程序中的核心部分,也是整个议事规则中最重要的部分。海合会表决机制的主要程序大致如下:海合会的所有会议都需要2/3成员出席,才可以称为有效会议;各成员国享有平等的投票权,即一国一票制,一国不能代表他国出席会议和行使表决权。根据决策事项的不同,投票表决的要求也不相同,重大实质性问题的决议案须经出席会议并参加投票的全体成员一致同意才能通过,而程序性问题决议案只需获得出席并参加投票的多数成员国的赞成即可通过;一旦主席宣布表决开始,除非有与该表决有重大关联的事项,表决过程不应被打断;表决按国名顺序进行,也可举手表决;若一国请求秘密表决,并得到主席同意后,可秘密进行;秘密或举手表决后,其结果应该在表决完毕几分钟后向成员公布;若有成员弃权,在最高理事会的决议中不会保留弃权的记录,但在部长理事会决议中可保留;在表决结束后,成员可对该次表决阐述各自立场。在某些情况下,海合会经过上述表决程序通过的决议仍需要满足条件才能产生正式的法律效力,其中包括决议的时限等,在预设条件实现后,通过的决议案才能付诸实践。

四、决策机制的基本特征

海合会决策机制的基本特征主要体现在以下几个方面:

第一,海合会权力配置呈现“金字塔”式集权结构。“金字塔”式权力结构几乎是所有国际组织的共性,但海合会更具有典型性,该结构有利于统一领导和指挥,加强控制,对于贯彻落实各项方针战略,确定和维护本组织利益具有重要意义。海合会各国成为主权国家的历史很短,国家结构设置粗旷,王室家族统治带有浓厚的部落遗风,“专制主义是阿拉伯社会的传统特点” [5]223。外交是内政的延续,海合会在决策和管理层面上具有明显的集权制,由元首组成的最高理事会是最高权力机构,对重大事项拥有决定和终审权。同时,部长理事会和秘书处在最高理事会授权范围内,就某特定事项也有一定的决策权,其属下的众多专门委员会则是海合会各项工作的具体承担者。整个海合会系统层级分明、权力和义务明确、信息渠道畅通、相互联系、相对稳定。

第二,元首协调成效显著。协商一致方法在近年来十分盛行,这是一种弱化矛盾以加强决议后续实施力的机制。海合会六国是“同质”社会,同属于家族统治、近代历史遭遇相似、社会结构一致、王室联系密切、同处阿拉伯半岛,甚至面临的难题也相似,对地区和内部的重大事项大多持相同看法,因而元首们能就共同关心的议题迅速达成一致。比如,两伊战争爆发后,袭船战也逐步升级,严重影响了海合会国家的石油出口和港口安全,1984年6月最高理事会达成决议,要求在联合国安理会共同提出议案,呼吁停战、公海航行自由、尊重中立国权利等,安理会迅速通过了该议案。1990年12月最高理事会一致通过决议,强烈谴责伊拉克侵略行径,要求伊拉克立即无条件从科威特撤军,同时决定将“半岛盾牌”部队人数增至1.5万人,并拨款50亿美元,重建海合会联合军事工业。2000年12月最高理事会签署《共同防御协定》,确定帮助每个成员国抵御外部威胁,扩大“半岛盾牌”,同时决定在沙特哈费尔—巴廷建立“半岛盾牌”部队永久性军营。因海合会宪章规定在重大实质性问题上实行“一致通过制”,这就需要元首们同心同德就重大关心的议题进行密切配合。由于海合会成员较少,在一定程度上克服了很多国际组织面临的众口难调的问题,很大程度上避免了“议而不决”或“无言结局”的出现。

第三,会议频繁,沟通及时。宪章规定最高理事会一年一次会议,部长理事会每3个月举行一次定期会议,而且可根据成员国的请求召开特别会议。海合会诞生之时正值海湾多事之秋,两伊战争激烈进行着,加之地区和自身其他事务,千头万绪,海合会各种会议更是接连不断地召开,通过了很多决议,对解决区域和海合会内部问题起到了重要的促进作用。围绕巴勒斯坦问题,1981年8月沙特提出“法赫德计划”的和平倡议,随后海合会外长会议一致通过决议,支持该项和平倡议。近在咫尺的两伊战争如火如荼,战争的阴云笼罩在海湾上空,籍此,1982年5月外长会议又提出了解决两伊战争的和平倡议。为讨论日益紧张的安全问题,除了定期会议外,最高理事会也时常召开特别会议,在1981年9月、1982年3月、1983年2月、1983年10月和1984年6月连续举行了多次特别会议。据统计,海合会在1984年12月至1985年2月的3个月内,共举行了19次会议,其中1984年12月份和1985年1月份各有8次会议。[6]5-6定期和特别会议的频繁进行,使各国有机会就共同关心的议题进行深入探讨,同时也增进了各国官员的交流,促使彼此了解的加深。

第四,强调平等观念。海合会内部除了在人口和面积占相对优势的沙特外,其余小国居多,在海合会酝酿成立过程中,权力平等是各国尤其是小国关心的重要问题。为消除成员顾虑,海合会在宪章中格外强调各国在一切程序和地位上拥有平等的权利。该理念也体现在海合会各领域,如最高理事会由成员国轮流举办,主席由各成员国元首轮流担任;在表决权上,如前文所言,规定一国一票制,一国不能代表他国出席会议和表决;在重大实质性议题上强调成员“一致”原则,照顾到所有成员国的利益。

五、主要缺失

海合会决策机制运作正常而有成效,在海湾地区发挥了重要的政治作用。但在20多年的实践中,也暴露出不少缺陷,弱化了海合会的功能。

其一,“全体一致”原则的制约。海合会宪章规定,在重大实质性问题的表决上实行“全体一致”原则,以兼顾各成员国利益,体现各国平等原则。但是另一个问题也随之出现。由于该机制过分强调每一成员国的个别意志,从而致使任一成员国有权以自身特殊利益和特殊立场为由,不惜违抗大多数国家的意志,以否决票阻挠组织决议的通过,严重影响国际组织的效率及职能的行使,影响国际合作的开展。[7]205从这个意义上看,每个成员国都可以成为“压倒骆驼的最后一根稻草”。在地区安全、军事合作、统一关税、货币联盟等一系列重大议题上,只要有一个成员国不同意,相关议案就不能通过,在迫切、棘手问题上容易出现有议无决、议而不决的结局。“一致表决制可能是一种低效率的只能产生最低限度的折衷决议的方法”[8]57,因此在一些影响实质权利义务的决议上,保守的一致表决制时常导致毫无建树的结果。“一致同意原则原是为保护少数而确定的,但由于夸大了平等原则,结果变成了少数对多数的一种暴政”[9]124,“全体一致”的消极作用是显而易见的,在某种程度上,甚至对海合会的工作效率和工作开展产生严重影响。

其二,跟踪督办机制匮乏。部分政策和决议通过已久,但实际执行却异常缓慢,甚至严重滞后,缺乏有效的跟踪督办机制。往往在最初会议讨论时,各国都是满腔热情地参与,积极支持海合会在更广泛范围展开合作,就共同关心的议题迅速形成一致决议,但对决议和政策的执行并不热情,几乎不加关注,仿佛对该问题已失去兴趣,因而有学者称之为“健忘”的领导人。[10]217

其三,强制执行机制缺失。在决议制定之后, 海合会对此没有相关的机构来负责强制执行,它的约束力几乎全靠成员国的自律和六国王室间传统交情来维持,即便成员国对相关决议熟视无睹, 海合会也无可奈何。如1996年卡塔尔和巴林边界纠纷, 海合会其余4国成立了四方委员会,对争端进行调查,商讨解决方案, 并于1996年12月在开罗举行第一次会议,通过了建议草案。但卡、巴两国对此均不理睬。接着4国外长与卡、巴外长分别对话,并提出7点备忘录,但卡、巴外长最终仍未签署该备忘录。秘书长希贾兰在卡、巴两国间开展斡旋外交,也是无果而终。

其四,海合会的权威性问题。海合会是六国合力打造出来的,为的是联合应对地区挑战,提高自身战略地位。1992年10月沙特与卡塔尔发生了边界冲突,作为秘书长的比沙拉不是通过海合会来寻求解决方案,而是与阿联酋总统协商,拜访阿曼苏丹,希望借助元首们之间的私人情谊来化解问题,没有把它放到海合会框架内解决。而卡塔尔希望的是从海合会得到一些理解、同情和支持。为此,卡塔尔宣布抵制海合会会议,并声称退出海合会。面对分裂危机,海合会无能为力,最后还是埃及总统穆巴拉克经过两天的穿梭外交,才使卡塔尔同意参加即将开始的最高理事会会议。海合会面对成员国间的矛盾和冲突束手无策,反映了海合会的权威性缺失。

六、结语

海合会是阿拉伯世界众多国际组织中运行最成功的一个,在近30年间取得了有目共睹的成就,包括经济一体化、政治问题协调化和安全防御集体化。海合会取得这样的成就,是与六国精诚合作分不开的,也与其决策机制有着密切的关系。海合会的决策机制不但具有本土特色,也最大限度地满足了各国的现实需求,由元首组成的最高理事会作为最高权力机构,符合君主国传统统治模式;“全体一致”原则反映了六国的均等决策权思想,体现了国家间的主权平等。由于海合会的6个成员国成为独立主权国家的历史不长,国家机构设置单一,法制尚不健全,缺乏现代行政管理制度与经验,这在一定程度上制约了海合会决策机制作用的发挥,但是六国若能以决策机制制度化合作为依托,强化跟踪督办机制与强制执行机制,海合会将在海湾地区发挥越来越来重要的作用。

[ 参考文献 ]

[1] Hooshang Amirahmadi and Nader Entessar. Iran and the Arab World[M]. New York: St. Martin's Press, 1993.

[2] Cooperation Council for the Arab States of the Gulf: On the Occasion of the Second Anniversary, May 25, 1981-May 25, 1983 [M].London: Gulf Information and Research Center, 1983.

[3] Kenneth Waltz. Theory of International Politics[M]. New York: McGraw-Hill Publishing Company, 1979.

[4] Hassan Hamdan al-Alkim. The GCC States in an Unstable World: Foreign-Policy Dilemmas of Small States[M]. London: Saqi Books, 1994.

[5] 王保华.浅议当代阿拉伯社会的基本特征//张宏等:当代阿拉伯问题研究[M].北京:人民出版社,2006.

[6] Emile A. Nakhleh. The Gulf Cooperation Council: Policies, Problems and Prospects[M].New York: Greenwood Press,1986.

[7] 饶戈平.国际组织法[M].北京:北京大学出版社,1996.

[8] 王中美.国际经济组织的决策机制研究[J].国际论坛,2005(4).

[9] J.G. Starke. An Introduction to International Law[M].London:Butterworths,1977.

[10] Frauke Heard-Bey. Conflict Resolution and Regional Co-operation: The Role of the Gulf Co-operation Council 1970–2002[J].The Middle Eastern Studies, March 2006.

A Study on the Decision-making Mechanism of GCC

CHEN Wanli RU Tao

Abstract GCC is one of the regional organizations which have made great progress integration in Middle-East and the world. As the result, many scholars are now paying more and more attention to the decision-making mechanism of GCC and the principles of its procedure. This paper analyzes its background, the powers, responsibilities as well as its functions. For the very first, this paper studies its mechanism, the procedures and its principles of decision-making. Then a feature will be followed as the conclusion. Meanwhile, this paper makes an analysis of the defect of the mechanism, researches development of GCC and finally studies the process of its decision-making mechanism. Therefore, this will be helpful for China and Arab countries to make further cooperation.

Key Words GCC; Decision-making Mechanism; Procedures; Methods of Decision-making

(责任编辑:孙德刚)