基于农民工内部分化的社会保障制度设计

樊晓燕

摘要:农民工从农民向市民的转化过程中,在诸多方面出现了内部分化,农民工的内部分化催生了该群体多样化、差异性的社会保障需求。我国现有的农民工社会保障制度模式仍然没有摆脱城乡二元结构的桎梏,对农民工的内部分化考虑不充分,导致实践中出现了社会保障整体缺失、保险关系异地接续难、退保率过高等问题。针对农民工在空间结构、职业特征、收入水平等方面的分化,提出了分层次、多主体的农民工社会保障制度构想。

关键词:农民工;社会保障;内部分化;制度设计

中图分类号:F323.89文献标识码:A文章编号:1009-9107(2009)06-0001-05

一、引言

农民工是中国改革开放以来工业化、城镇化过程中涌现出来的一支新型劳动大军,是推动我国经济发展和社会变革的重要力量。据世界银行的估计,1978-1995年,中国国内生产总值平均每年增长的9.4个百分点中,农村劳动力的转移贡献了1.5个百分点。中国社会科学院人口研究所的一项研究结果表明,劳动力转移对1982-1997年中国经济增长的贡献为20.23%。[1]严于龙等的研究揭示,2001-2005年农民工对中国经济增长的贡献分别为21.81%、21.85%、21.89%、21.91%和21.94%。[2]大量的农民工进入城市,使二元分割的城乡结构开始松动。一方面,农民工逐渐接受城市竞争意识、价值观念和生活方式的熏陶与改变,加快了农村人口城市化和城乡劳动力市场一体化的进程。另一方面,农民工把在城市获得的收入汇回家乡,为提高农村消费水平和发展农村经济提供了必要的资金支持。截至2008年底,我国农民工总数达到22542万人。[3]由于农民工数量惊人,城乡融合有一个渐进的过程,农民工只能逐步转化为城镇居民,在此过程中农民工群体内部出现了差异,发生了分化,形成了一些具有各自特点的次群体。不同的农民工次群体在职业特征、收入状况、年龄结构等方面呈现出不同的发展趋势,产生了不同的社会保障需求,进而影响到农民工社会保障制度的设计。本文从户籍身份、职业性质和二重性的角度界定农民工的概念,全面解析农民工群体的内部分化和社会保障制度的现状,在此基础上构建农民工分化背景下的社会保障制度模式。

二、农民工的概念

“农民工”这一概念最早是由中国社科院张雨林教授在1984年《社会学研究通讯》上发表的一篇文章中首次提出的,随后被大量引用,并且又不断延伸出很多称谓,如城市边缘人、产业工人、城市外来人口、外来务工者等等。[4]1991年7月25日国务院发布的《全民所有制企业招用农民合同制工人的规定》(已废止)中将企业招用的农民合同制工人统称为“农民工”,主要指“从农民中招用的使用期限在一年以上,实行劳动合同制的工人,包括从农民中招用的定期轮换工”。在理论界,学者们从社会学、劳动经济学、农工二重性等角度对“农民工”概念进行了界定[5],但在社会保障理论研究领域,对“农民工”概念的界定基本一致,是指具有农村户口,从事非农业工作的劳动者。这一概念有两层含义:从户籍身份来看,他们是农民;从工作性质来看,他们属于非农业产业。由上述概念可以看出,农民工最大的特点是户籍身份和职业身份的双重性及由此带来的社会保障身份的不确定性。[6]综合现有研究,本文将农民工界定为,户籍身份是农民、有承包土地,但主要从事非农产业、以工资为主要收入来源的人员。

三、农民工的内部分化

农民工的内部分化是指农民工群体内部出现了社会所认可的区别,因此可以依据一定的标准将该群体在纵向上划分为不同的等级和层次,在横向上划分为不同的次群体,也有学者将这种现象称为农民工群体的内部分层。

农民工的分化表现在经济收入、生活方式和政治地位等诸多方面。[7]从纵向差异来看,农民工内部分为管理者亚阶层和被管理者亚阶层。前者是由拥有一定生产工艺技术的农民工与拥有一定企业行政管理技能的农民工构成,后者也就是人们通常说的蓝领农民工。[8]这种与职业性质密切相关的分化突出体现在收入的分层上,而且农民工以下层和中下层的收入者居多,上层收入者比例很小。[9]我们对深圳市1623名农民工和983名城镇居民的调查结果显示,81.0%的被调查农民工月平均收入在2000元以下,只有38.0%的城镇居民处于这一收入区间。另外,农民工的代际分化也比较明显,在年龄、受教育水平、务农经历、身份认同、乡土认同等方面发生了明显的分化。[10]从横向差异来看,张启春[11]把农民工按照就业城市和企业的规模划分为四种:(1)大中城市各类企业,包括国有企业、事业单位、集体企业、三资企业、私营乃至个体企业雇佣的农民工(含合同工与长期临时工);(2)无雇主雇佣、从事个体经营或自谋职业的进城农民,在城市已工作、生活达到一定年限者;(3)进入大中城市城乡结合部或卫星城镇的原农业户口人员,其中也可分有雇主与无雇主两种;(4)聚集在中小城镇乡镇企业的职工。朱力按照农民工对城市的适应程度,将其区分为三个“隐性”的次群体:即滞留型、摇摆型和回归型的农民工。[12]不同的农民工对城市化存在着明显不同、甚至截然相反的认知态度及政策需求。

四、现有农民工社会保障制度模式

目前我国农民工社会保障制度主要有四种模式。

1.将农民工直接纳入城镇职工社会保障体系的“城保模式”,以广东省为代表。截至2008年底,全国参加城镇职工基本养老保险的农民工人数为2416万人[13,14],占农民工总数的10%多一点。广东省参加城镇职工基本养老保险的农民工人数达到975万人,占农民工总数的31%。[15]把农民工纳入城镇职工基本养老保险体系面临的最大问题是,由于农民工流动频繁,养老保险基金统筹部分转续困难,每到年末就出现农民工“退保高潮”。以东莞寮步镇社保分局为例,2007年1-10月该镇养老退保2.37万人次,退保金额达3180万元,按照企业上缴比例推算,该镇分局2007年沉淀进本地账户的社保资金在3200万元以上。[16]

2.结合农民工的特点,在对城镇职工社会保险制度微调的基础上形成的“双低模式”,也称为“仿城型”,以北京市和浙江省为代表。在该制度模式下,农民工养老保险体系在缴费主体、费率水平方面和城镇职工相同,但缴纳基数和享受待遇的方式不同,特别是该制度规定养老金一次性发放,制约了养老保险发挥作用的时间和效用,没有起到真正的养老功能。[17]

3.专门为农民工设计的“综合保险模式”,以上海市和成都市为代表。把农民工的养老、医疗、工伤及其他险种一并予以考虑,制定出一个综合性保险政策,农民工在规定年龄可以凭老年补贴凭证一次性领取老年补贴。

4.将农民工纳入农村社会保障体系的“农保模式”,以山西省和苏南地区为代表。这种做法实际上是把农民工等同于农村居民,不符合城镇化的大趋势,因此参加农村养老保险的农民工以本地农民工为主,外地农民工多选择不参保。如2008年,江苏全省已经实现养老保险省内自由转接,但对确实无法转移、接续社会保险关系的非本省户籍农民工,仍然规定将其个人账户储存额一次性支付给本人,同时终止社会保险关系。[18]

由上述分析可见,现有农民工社会保障制度的设计总体上仍然没有摆脱城乡二元结构的桎梏,对农民工的发展变化和分化的趋势考虑不充分,因此在实践中必然遇到阻力,出现了农民工社会保障整体缺失、保险关系异地接续难、退保率过高等问题。

有学者开始注意到农民工的内部分化对其社会保障制度设计的影响。贾丽萍[19]按经营活动把进城农民工可分为“自雇型”和“受雇型”两大类:“自雇型”农民工收入比较稳定,缴费能力强,但是对社会保险的需求不迫切;“受雇型”农民工面临较高的风险,亟需保障,但是财力不足以应付现有的缴费率。周雅颂[20]则把农民工分为相对固定就业群体和灵活就业群体,建议将前者纳入城镇社会保障体系。郑功成[21]提出了分类分层的农民工社会保障模式:将职业稳定、在城市的居住达到一定年限的农民工纳入当地城镇养老保险体系,对不符合条件的农民工以单独的方案加以解决,并视情形逐步纳入。这一观点得到众多学者的赞同并加以发展。万明国[22]认为,城镇社会保障制度的扩展与创新应该依据都市农民工的分化状况有序地进行并将农民工分为三类六层。邓大松[23]按照农民工的流动性将其划分为三类,主张把三类农民工纳入城镇职工基本养老保障制度和缴费型个人账户制度两种养老保险方案。杨辉[24]等人提出了四类三层的分层分类模式,即将农民工划分为四类,分别纳入城镇养老保险体系、农村养老保险体系和独立的养老保险体系三种养老保险模式中。但是,这些研究尚未明确揭示农民工的分化与其社会保障制度之间的相关关系,只是对农民工的分化与养老保险的关系进行了初步的探讨,依然无法满足农民工日益分化背景下对社会保障多样化、差异性的需求。

五、农民工分化背景下的社会けU现贫裙瓜

(一)设计思路

农民工社会保障制度构建的角度来看,对农民工横向分化状况的研究,首先可以帮助我们更为明确地找到在庞大的农民工群体中哪些人应该纳入城镇社会保障体系,哪些人应该纳入农村社会保障体系,哪些人应该享有专门针对农民工的社会保障体系。其次,弄清农民工在职业、年龄、收入等方面的纵向分化,有助于确定处于不同层级或次群体的农民工对不同社会保障项目需求的迫切性,从而确定各项目发展的优先序。

具体来说,农民工的空间结构(即工作地点的分布状况)会影响不同次群体的收入水平、价值观念、在城市的定居意愿和可能性,进而决定他们对参保地点和参保项目的选择。在以省级统筹为目标的社会保障制度改革的背景下和分税制的财政体制下,跨省流动农民工和在乡镇企业就业农民工的区分对农民工社会保障制度的意义在于,前者应该成为目前研究的重点,特别是其中的被雇佣人员由于面临的风险大、收入低,应该成为农民工社会保障制度优先和重点吸纳的对象,这些农民工的最大特点就是在城乡—城市间的往返迁移。省内流动的农民工特别是在乡镇企业就业的一部分农民工可以考虑纳入农村社会保障体系。对于那些流动性较强、不断在城乡间、城市间流动的农民工,可以携带、易于转接应该成为农民工社会保障制度最大的特点,同时要考虑不同制度之间的衔接和过渡。

农民工的年龄结构和职业结构决定他们需要的社会保障项目。年龄结构较轻的农民工对养老保险和医疗保险的需求不如对工伤保险的需求强烈,这与现实中各级政府相对重视农民工的养老保险的状况多少有些矛盾,说明农民工社会保障制度的供给对现实需求的考虑不够充分。

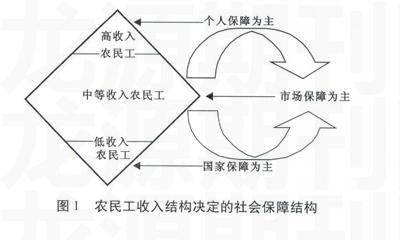

农民工的收入结构对其社会保障制度的设计也具有重大的意义。收入水平不同的农民工次群体自我保障能力不同,政府、企业和个人在制度供给中承担的责任也不尽相同(见图1)。对于那些收入较高的农民工来说,自身抵御风险的能力不断增强,已经逐渐摆脱了农民工的弱势地位,除了基本社会保障外,可以通过商业保险等形式满足更高的保障需求;中等收入的农民工是社会保障的参保主体,与企业共同承担缴费责任;低收入农民工是农民工中的弱势群体,国家必须在其遭遇疾病、失业和生活困难时给予必要的基本救助。

(二)制度模式

由于对农民工整体性的研究已经不能满足其社会保障制度构建多样化的要求,针对农民工在空间分布、职业特征、收入水平、生活方式等诸多方面的分化,本文秉持差异和分层的理念,提出农民工分化背景下的社会保障制度设想(如图2所示)。

农民工社会保障制度体系分为三个层次,分别对应农民工基本权利保障、基本生活保障和个人全面发展的不同要求,在每一个层次有不同的社会保障项目;农民工社会保障的项目在设计之初要相对完备,包括社会保险、社会救助和社会福利三大项目,但并不强求所有的农民工在短期内参加所有的项目,而是由农民工个人根据自己的情况灵活决定参加某些项目和适时转入城镇或农村的对应项目;农民工社会保障制度的供给主体包括政府、企业和个人,国家重点致力于体制构建和法制、政策的保障,例如决定工伤、大病医疗等强制性的参保规定等;企业和个人分别承担相应的缴费责任。家庭和社会组织则是补充保障不可或缺的主体,特别是要大力发展法律援助机构、慈善组织等社会机构,为农民工社会保障提供支持;家庭既是社会经济的基本单位,也是融合中国传统与现实需要的保障主体。特别需要强调的是,该制度立足于从满足农民工最基本和最急需的保障项目入手,这符合该群体弱势性、过渡性和变动性的特征,又可以为发展养老保险等制度设计相对复杂的项目争取时间和积累经验,避免较大的制度成本和目前不同经济发展地区之间在农民工养老保险基金问题上“逆向”的利益输送问题。

(三)实施路径

由于农民工问题将伴随我国的现代化进程,农民工社会保障问题的解决也不可能一蹴而就,结合我国经济社会发展水平和农民工社会保障的实践,本文认为,农民工社会保障制度的实施应该是一个渐进的过程,其实施可以分为三个阶段:第一阶段,农民工社会保障制度与城镇和农村社会保障制度的共存阶段;第二阶段,农民工不断分化,分别纳入城镇和农村社会保障体系,农民工社会保障制度所覆盖的人数不断减少;第三阶段,城乡社会保障制度的一体化阶段。与上述三个阶段相适应,农民工社会保障要实现三个目标:(1)短期目标,重点解决农民工的基本生存问题;(2)中期目标,不断扩大农民工社会保障项目的覆盖面;(3)长期目标,在全国范围内统一公民身份的同时,实现城乡居民社会保障的全覆盖。お

参考文献:

[1]景天魁,唐均,石秀印,等.社会公正理论与政策[M].北京:社会科学文献出版社,2004:124.

[2]严于龙,李小云.农民工对经济增长贡献及成果分享的定量测量[J].统计研究,2007,24(1):22-25.

[3]国家统计局.2008年末全国农民工总量为22542万人[EB/OL].[20090325].http:www.states.gov.cn/tjfx/fxbg/t20090325-402547406.htm.

[4]汪勇.“农民工”称谓的历史演变及其启示[J].南京社会科学,2007(11):89-93.

[5]何美金,郑英隆.农民工的形态演变:基于中国工业化进程长期性的研究[J].学术研究,2007(11):53-59.

[6]刘畅.制度排斥与城市农民工的社会保障问题[J].社会福利,2003(7):4-7.

[7]杜毅,肖云.农民工二次分化及其制度障碍——基于对2834名农民工的调查[J].南京农业大学学报:社会科学版,2008,8(2):8-13.

[8]刘小年.农民工阶层分化机制功能与政策研究[J].安徽农业科学,2008,36(17):7456-7458.

[9]张涛.农民工群体内部分层及其影响:以收入分层为视角——武汉市农民工思想道德调查分析报告[J].青年研究,2007(6):30-35.

[10]王春光.新生代农村流动人口的外出动因与行动选择[M]//李培林.农民工——中国进城农民工的经济社会分析.北京:社会科学文献出版社,2003:63.

[11]张启春.谈谈进城务工人员的社会保障问题[J].江汉论坛,2003(4):17-23.

[12]朱力.论农民工阶层的城市适应[J].江海学刊,2002(6):82-89.

[13]2006、2007年度劳动和社会保障事业发展统计公报[Z].

[14]2008年度人力资源和社会保障事业发展统计公报[Z].

[15]广东省2008年社会保险信息披露通告.广东省社会保险基金管理局文件粤社保[2009]53号[EB/OL].[20090609].http://www.gdsi.gov.cn/upload/resource/sbdt_content.jsp?contentId=1008

[16]社保政策成鸡肋农民工辞工退保成潮[N].中国青年报,20080110.

[17]杨翠迎,郭金丰.农民工养老保险制度运作的困境及其理论诠释[J].浙江大学学报:人文社会科学版,2006(3):108-115.

[18]江苏:省内农民工养老保险只转不退[EB/OL].[20080411].http://202.123.110.5/fwxx/sh/2008-04/11/content_942229.htm.

[19]贾丽萍.构建农民工社会保障体系不能忽视该群体的复杂性[J].农业经济导刊,2006(7):97-100.

[20]周雅颂,陈秀珍.论公共政策的福利经济学分析途径——以建立农民工社会保障制度为典型实证[J].怀化学院学报,2008,27(12):31-32.

[21]郑功成.农民工的权益与社会保障[J].中国党政干部论坛,2002(8):22-24.

[22]万明国.都市农民的二次分化与分类社会保障对策[J].城市发展研究,2004,11(3):75-79.

[23]邓大松,孟颖颖.困境与选择——对我国农民工养老保险制度的反思与构建[J].学术交流,2008(6):122-128.

[24]杨辉,谢毅.影响农民工社会养老保险制度建立与实施的主要因素及对策分析[J].中国农业大学学报:社会科学版,2008,25(3):94-100.