照镜子

往 往

我们大都生活在别人的眼睛里,用别人的标准来衡量和约束自己,对自我的认知大多来自于他人的评价。就像站在大玻璃前,玻璃上有模糊的自己,但是是在外界的大背景下,是在其他人的包裹中,隐约间看见自己,是隐讳的好似不自觉的。所看到的,都是在别人折射下的自己。我们好像已经习惯了如此地表达。但是自恋性的表述不是这样,它是对自我的直接关注,是对自我意识的顽强求证。看得清楚,毫不含糊。我要擦亮一片镜子,无论美的丑的,我要看到的是清晰的独自呈像的自己。这就像黑暗中点燃一支蜡烛,即使照亮的是一片废墟,至少我获得的是真实的苍凉。

对自我幽闭中的寻觅以及莫名的期待使我们叹息般的目光总是不自禁地投向镜子。对镜子的迷恋必然带来一种自我的镜像化——借助于镜子来进行自我欣赏,或者用镜子来充当一双来自他者的激赏的眼睛。

女人照镜子的场景在女性文学中经常可见,丁玲《莎菲女士的日记》、王安忆《锦绣谷之恋》等作品中都有,也都隐含了一种强烈的自恋的意味。镜中的女人是林白经常使用的意象,“穿月白绸衣的女人”经常从一面镜墙凝望自己。在她身后的一面年深月久的落地镜中,女人看到自己抚摸着自己的毛发。女人从落地镜的深处再一次凝望。

海男的文本中也经常遭遇镜子:“我究竟是在什么时候开始每天每夜离不开镜子,镶嵌在乳白色墙壁中的大镜子使我脱去一层层的衣服,这是我的腰和腹部。”(《我的情人们》)对镜而站的画面在陈染文本中也屡屡可见:“剧作家麦弋小姐常常伫立镜前,整理她洁净的衣衫。两只寂寞的乳房如花期正放的木兰花,透过薄而透的裙裾,散发着幽幽的香气。”(《饥饿的口袋》)。虹影的《在人群之上》则以反复出现的镜子意象映现一个敏感多思的女性那种自恋而又自虐的痛楚心理。

林白曾经说过写作就是一个女人对镜独坐。那么正如镜子是女性自恋的工具一样,写作也成为女作家进行自恋的一种方式和表达自恋的种途径,文本就是她们自恋的载体。所以她们的写作在某种程度上是一种镜像化自恋。

就像希腊神话中美少年的影恋是通过泉水而发生的,因而离不开泉水一样。艺术创作的影恋是通过镜子来发生的,因而离不开镜子。镜子代替了泉水,成为自恋的道具。

弗洛伊德曾经说过,“许多艺术家,作家等都是极端自恋的。他们的自恋并不妨碍他们的艺术,相反常常有助于他们的艺术。因为他们必须表达他们的主观感受。”

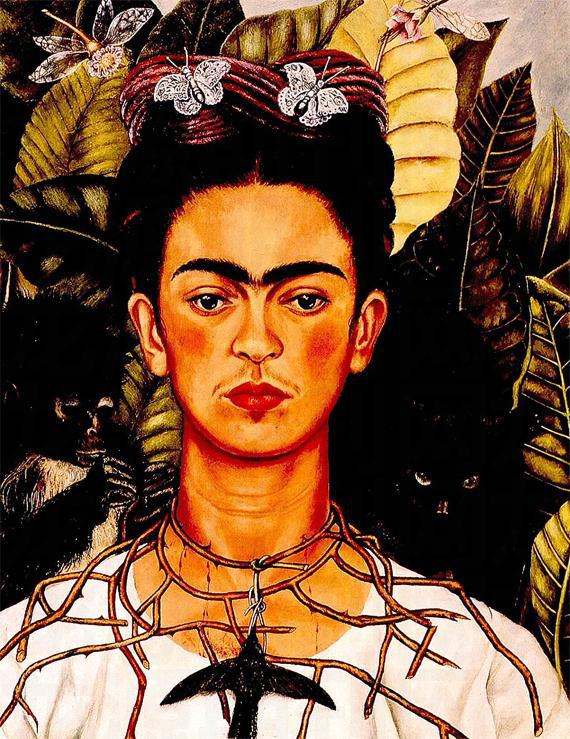

艺术本身是自我意识的另一种映射。当代艺术着眼于微观叙事画不需承载太多,是自我表述的一种方式。些人也厌倦宏观表述不喜欢公开宣言,有无力也有无助。于是自恋情结被越来越多地揉杂进来。以本人为模特,对自身的伤害扭曲,置换到异质空间的重建等等都是最明显的自恋表现。

《蒙娜丽莎》微笑了500年仍然神秘。在众多说法中现在最强有力的得到认同最多的就是认为蒙娜丽莎就是达芬奇本人,是他的自画像。这是1986年底美国新西泽州贝尔实验室的一位电脑专家莉莲施瓦茨通过电脑分析得出的结论。1986年,在当时只作为一家之言。可是在20多年后的今天,得到了广泛的支持。为什么大家转向这一自画像的说法?——是现代人的心态,是大家情愿相信达芬奇最传奇的作品是为自己而作。

达芬奇相貌堂堂,倜傥迷人。而且他是一个优越感很强的人,他在给米兰公国洛多维柯斯福查公爵的自荐书中说道,自己是工程师,可以制造特殊的东西进行海底作战;是军事家,可以使士兵挖掘隧道而不出声,是建筑家,可以修筑抵御敌人炮弹的城墙,是水利家,可以疏通整个城市的管道,最后才说自己还是个画家和雕塑家。这是何等的自信,不论是在当时还是在现在。这样的奇才,大家希望看到他的率性他的敏感,希望他建立起来一个神话。希望用这最杰出的作品来阐释自我表述所能进发出的魅力。

这样的期许达到一个峰值,人们想要一种明确的对自恋的表述。

如果说从前绘画中的自恋倾向是隐晦其后的含混未明的,是下意识的流露,那么如今,这种自恋情结将被更直白、更明确、更自觉主动地表达出来,甚至将其作为创作的中心用夸张的方式彰显。

1979年,美国社会心理学家克里斯托夫拉什的著作《自恋的文化》问世,自恋的这种社会心理学道路上的探讨使一本学术类著作成为了美国当年的畅销书。他认为自恋的文化形成于20年代,成熟于战后,现在则到处散布。拉什以发生在60年代的“觉悟运动”为出发点+将人的精神成长和社会文化的变化结合在一起,为自恋的病理原因提供了社会心理学上的解释。他指出自恋主义的气氛已经腐蚀了整个西方文明而上升成为当代西方文化中的核心心理特征。自恋的人格与培养这种人格的自恋文化指向一种新的躯体与自我的关系,在与自恋的文化最接近的消费文化中,出现了新的自我概念,即极为强调外表、展示,印象设计的那种表演“性自我。”人类一直都是自私的,集体也一直以本民族为中心,但给这些特性贴上心理分析的标签是不会有任何结果的。然而,作为心理病态最突出形式的性格紊乱现象的出现,以及这一发展所反映的性格结构的变化,都产生于我们社会的文化所经历的十分具体的变化——产生于官僚主义。偶像的激增,精神治疗的意识形态、内心生活的理性化、对消费的狂热,最后还产生于家庭生活的变化和不断变化的社会化模式。

美国心理分析师海因兹·科胡特认为,“自恋有自己的发展线,最终没有一个个体能够成为不依赖自体客体的人,因而,将终生需要一个对自体客体作出投情性反应的环境以便发挥自己的功能”。

批判学派认为,人们在自恋文化中可以获得虚幻的满足,这缓和了人们自身的生存压力和错综复杂的社会矛盾,因而自恋文化可以被看作是社会的“减压阀”或“黏合剂”。

梵高自残再自杀,顾城杀妻再自杀……我觉得他们都是极度自恋的。他们生活在自己臆想的世界里,那里有完美的自我。一旦生活的真实映照进来,打破了美好,他们都选择以死亡做结。

艺术不断地为人们的生命观察提供诧异,把种种体验变成能被更多灵魂特殊对待的精神现实。各式风范和符号的存在都代表艺术家在不同时空条件下有效的多向努力。悲情与嬉笑同处一堂,构成许多人生瞬间的有效平衡,艺术对人生有搅拌作用。当人们对大观念普遍疲乏时就要为生命观察发现新的可能,使人的存在状态总处于觉悟和清新之中。

艺术创作既是一份工作,匠人所作,又是一种意识,创造自我。绘画可以最大程度上满足人们对自我的窥视、理解、重塑。将生活、他人加之于你的绞碎消化后重新拼凑成另一个自我,既是真实,源自潜意识,又是虚妄,比照生活。

我们对着玻璃看了那么久外面,以及在外界掩隐下灰显的自己,现在,我们也该是时候照照镜子看看自己了。为什么一定要仰天瞰地关注他人,为什么一定要悲天悯人慈悲众生。我就照照镜子,看看烟熏的牙齿腿上的疤。照镜子是一种勇气,亦是一种态度。

更勇敢地照镜子,更坦荡地看自己。