“二月二”风俗谈

杨 琳

唐宋时期:踏青、挑菜、迎富

农历二月初二是我国的传统节日。这个节日文献记载中最早见于盛唐时期。如唐李林甫《唐六典》(撰成于739年)卷二十二提到中尚署令每年二月二日向皇上提供“镂牙尺及木画紫檀尺”,因为皇上要在节日期间向身边的大臣赏赐这些尺子。玄宗时的宰相张九龄有《谢赐尺诗状》文,这应该是节日期间的赏赐活动。唐代的镂牙尺现今存世的不少,后人多称为“拨镂牙尺”,制作方法是把象牙染成红绿诸色,表面镌刻上各种花纹并涂上色彩,十分精美。日本奈良正仓院藏有唐代红牙拨镂尺六把、绿牙拨镂尺和白牙尺各二把,是当时日本遣唐使或唐朝使者从中国带去的。二月二为什么要赏赐尺子呢?仲春二月是日夜平分的月份,古人顺应天时,选择在二月份校正度量衡器具,认为这样可使度量衡器公平准确。皇帝给臣下赏赐尺子,是希望臣子们办事公正,权衡协调好各种关系。

二月二在唐代诗人笔下也有记述。如白居易《二月二日》诗:

二月二日新雨晴,草芽菜甲一时生。

轻衫细马春年少,十字津头一字行。

这些记载表明,当时二月二已成为一个流行的节日,主要习俗是寻花觅草,踏青游乐,所以又叫踏青节。一般在郊外踏青的同时,顺带挑一些野菜回家。唐·李淖《秦中岁时记》:“二月二日,曲江采菜,士民游观极盛。”所以二月二又称“挑菜节”。

唐代在二月二还举行“迎富”活动。五代韩鄂《岁华纪丽》卷一“巢人乞子以得富”注:“昔巢氏时,二月二乞得人子归养之,家便大富,后以此日出野田采蓬叶,向门前以祭之,云迎富。”这一天人们都要吃“迎富贵果子”。宋·庞元英《文昌杂录》卷三:“唐岁时节物,元日则有屠苏酒、五辛盘、咬牙饧,人日则有煎饼,上元则有丝笼,二月二日则有迎富贵果子。”“果子”后世写作“馃子”,是一种油炸糕点。

宋代二月二沿袭了唐代的风俗,气氛则更加隆重。南宋陈元靓《岁时广记》卷一“游蜀江”条引杜氏《壶中赘录》云:“蜀中风俗,旧以二月二日为踏青节,都人士女络绎游赏,缇幕歌酒,散在四郊。历政郡守虑有强暴之虞,及(乃)分遣戍兵于冈阜坡冢之上,立马张旗望之。后乖崖公帅蜀,乃曰:‘虑有他虞,不若聚之为乐。乃于是日自万里桥以锦绣器皿结彩舫十数只,与郡僚属官分乘之,妓乐数船,歌吹前导,名曰游江。于是都人士女骈于八九里间,纵观如堵,抵宝历寺桥,出宴于寺内。寺前创一蚕市,纵民交易,嬉游乐饮,倍于往岁,薄暮方回。”蜀地的二月二游人如蚁,非常热闹,致使地方政府派兵维持秩序。宋太平兴国五年(980年)张詠出知益州,鼓励官民同乐,将蜀地二月二的节日气氛推向鼎盛。

宫廷也很重视二月二,这一天要举办挑菜御宴。宋·周密《武林旧事》卷二介绍说:“二日宫中排办挑菜御宴。先是内苑预备朱绿花斛,下以罗帛作小卷,书品目于上,系以红丝,上植生菜、荠花诸品,俟宴酬乐作,自中殿以次各以金篦挑之。后妃、皇子、贵主、婕妤及都知等,皆有赏无罚。以次每斛十号,五红字为赏,五黑字为罚。上赏则成号真珠、玉杯、金器、北珠、篦环、珠翠、领抹,次亦铤银、酒器……官窑定器之类,罚则舞唱吟诗、念佛、饮冷水、吃生姜之类,用此以资戏笑。王宫贵邸亦多效之。”原来宫中的挑菜不是真正去挑采野菜,而是将民间的挑野菜习俗艺术化、游戏化,对挑中红色书写的野菜名的人给予奖赏,挑中黑色书写的野菜名的人给予惩罚。贵族之家二月二也玩这种游戏。

元代以后:引龙祭龙

元代以降,唐宋时期的一些习俗仍沿袭不废。如明·曹学佺《蜀中广记》卷五十八:“《顺庆图经》云:每岁二月二日,郡人随太守出郊,谓之迎富。”明·田汝成《西湖游览志余》卷二十:“二日,士女皆戴蓬叶。谚云:‘蓬开先百草,戴了春不老。”这都是唐宋时期迎富习俗的延续。不过元代以后人们又给节日注入了新的观念,那就是普遍以二月二为“龙抬头”的日子,民间流行着“二月二,龙抬头”的谚语。这一观念使二月二变成了以引龙祭龙为主的节日,人们因此还把二月二称为“青龙节”“春龙节”。把二月二跟龙联系到一起的观念兴起于宋元之际。元·释万松行秀《从容庵录》卷二第二十四则《雪峰看蛇》:“今朝二月二,暂放龙抬头。”元·佚名《朱太守风雪渔樵记》杂剧第三折:“元来那相公宽洪大量,他着我抬起头来,我道:‘老汉不敢抬头。他道:‘你为甚么不抬头?我道:‘我直到二月二,那时可是龙抬头,我也不敢抬头。”这些说法表明宋元之时民间认为二月二是龙抬头的日子。

那么“龙抬头”是什么意思呢?有一则民间传说中解释说:东海龙王有一个如花似玉的女儿,生于二月初二。有一天,小龙女悄悄溜出龙宫来到人间,正赶上人间大旱,草木都干枯了。龙女见此情景,顿生怜悯之心。于是她从随身带的锦囊里取出一把红豆,向田里一撒,天空中立刻浓云密布,电闪雷鸣,下起了大雨。雨后,方圆几百里的庄稼全都长得绿油油的。龙王得知此事后非常恼怒,认为龙女私自降雨,大逆不道,便将龙女逐出龙宫,永不相认。龙母非常思念她的女儿,每到小龙女生日二月初二这一天,她总要浮出水面,抬头眺望,痛哭一场。她的哭声变成了雷声,她的眼泪变成了大雨,春雨给大地带来了生机,于是就有了庆贺二月二龙抬头的习俗。

天上“龙抬头”的同时,人间万物复苏,大地返青,春耕生产全面展开。一年之计在于春。春耕是关系到国计民生的大事,所以古代上上下下都很重视,由此形成了一系列的民俗活动。

皇帝在这一天要率百官出宫,举行隆重的“御耕”仪式,皇帝亲自扶一下犁,耕地松土,以示重视农业。过去有一幅年画,叫《天子耕田》,画中一位头戴皇冠、身穿龙袍的皇帝正手扶犁把耕田,身后有一位宫女为他举着屏扇,耕牛的旁边有三位身穿长袍的官员在赶牛,远处是挑篮送饭的皇后和宫女。上面还题诗一首:

二月二,龙抬头,天子耕地臣赶牛。

正宫国母来送饭,五谷丰登太平秋。

民间流传的谚语说:“二月二,龙抬头;大仓满,小仓流。”有些乡村这一天要举行“画仓”仪式,由家里年长的人手端一簸箕灶灰在谷场和庭院撒出谷仓,先撒仓顶,再撒仓肚,随后撒仓门;撒完后,让儿孙们抓些五谷杂粮放在仓里,上面盖上纸,再用砖块或石板压严,表示仓粮完好,不会损坏。这是为了祈祷新的一年风调雨顺,五谷丰登。可以说二月二的大多数活动都是围绕农业生产而展开的,唐代出现的迎富习俗其实就已经蕴涵了乞求农业丰收的因素。

我国的邻邦柬埔寨至今仍有御耕节,时间在每年佛历六月下弦初四(一般在公历5月)。从前,在国王举行御耕节仪式之前,农民是不得开犁耕种的。现在则没有这样的禁忌,而且一般由王室成员和国家主要领导人扶犁进行象征性的耕田和播种等活动。这跟我国的“御耕”仪式是一模一样的。

春耕时节最需要的是雨水,所以有“春雨贵如油”的说法。雨水是由龙王掌管着的,要老天下雨,就得在龙身上做文章。为了让龙降雨,古人可以说是费尽心机,想了不少招数。

古人认为龙在每年秋分以后就沉潜到水中不出来。清·孙奇逢《孙征君日谱录存》卷十九:“龙抬头口号:俗传此日龙抬头,犹恐龙眠尚未休。欲乘风云难得便,澄潭深处且藏修。”想要龙降雨,就得设法让它回到天空中去,使用最普遍的招数是引龙出水。明人沈榜《宛署杂记》卷十七“二月引龙”条:“宛人呼二月二日为龙抬头。乡民用灰自门外委蜿布入宅厨,旋绕水缸,呼为引龙回。”这是用撒白灰的方法引龙。清·彭兆荪《小谟觞馆诗文集·诗集》卷一《楼烦风土词六首》自注:“二月二日为龙抬头日,自外汲水由大门引洒,谓之引龙。”这是用洒水的办法引龙。不少地方二月二早晨起来以后,家人要拿起长竿敲击房梁,目的是把“龙”唤醒,再用谷糠或黄土从井台向水缸引回一条“金龙”,意味着龙降雨后就会有一个金灿灿的丰收年。有些地方则通过舞龙表演让龙清醒,让龙兴奋,以达到行云降雨的目的。舞龙祈雨的做法早在甲骨文中就已有记载。如《甲骨文合集》29990:“其乍(作)龙于凡田,又(有)雨,吉。”后世主要在正月和二月舞龙,因为春耕最需要雨水。

为了让龙高高兴兴地降雨,人们对龙小心翼翼,生怕有所触犯。如二月二人们不能从井里打水,要在此前就把自家的水缸挑得满满的,否则就会触犯了“龙头”。妇女在这一天忌做针线活,以防针扎坏龙眼、扎伤龙身,所以已婚女子这一天纷纷回娘家探亲,民间有“二月二,家家接女儿”的谚语。

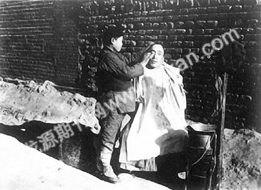

按照规矩,正月里是不能剃头的,民间有“正月剃头妨舅舅”的说法。到了二月二,人们则争先理发,这叫“剃龙头”。目前许多地方对这一习俗仍然很重视,因为谁都想沾上龙的光,一年里走好运,所以二月二的发廊人满为患,生意异常火爆。一些社区为满足大家在这一天“剃龙头”的心愿,还组织志愿者义务为人们理发。

中国的传统节日总是离不开吃,但吃什么是根据节日的动机来确定的。二月二的主要动机是让龙升天降雨,节日食品大都跟这一动机有关。二月二的食品主要有三大类,一是爆响类,二是煎煮类,三是发芽类。爆响类的食品如爆米花、炒黄豆、炒蚕豆等,目的是用爆裂的声响把龙惊醒。煎煮类的食品如烙饼、炒鸡蛋、煮面条等,烙饼称为“龙鳞饼”,面条叫做“龙须面”。天津的食俗是“煎焖子”,这在全国是比较独特的。焖子就是绿豆凉粉,切成小块用油煎热,加上麻酱、醋、虾油、蒜、香油等作料食用。因为焖子是银白色的,很像龙的鳞片,所以“煎焖子”也叫“煎龙鳞”。煎煮类的食品目的是用煎煮的火热让龙苏醒。龙经受不住人间的惊吓煎熬的折腾,只好回到天上去。发芽类的食品如豆芽菜、韭菜、大葱等,这些蔬菜冬天也能生长,吃这些蔬菜目的在于催生,促使大地早日返青。北京等地还流行吃用江米制成的“太阳糕”,以此来祭拜太阳,加速春天的回暖。

元代以来的二月二主要是个闹龙的节日,人们使用各种办法让龙清醒过来,促使它赶快升天降雨,为农业生产服务。民以食为天。闹龙祭龙,最终的目的还是为了吃饭。我们常说我们是龙的传人,龙的子孙,说穿了就是给我们饭吃的人就是我们的祖宗。

我国古代的哲学观是“天人合一”,从二月二的节日习俗我们能具体感悟到什么是“天人合一”。所谓“天人合一”,就是人自觉地去顺应上天的旨意,积极配合苍天。天象昼夜平分,人间校正度量衡器具;天上露出了龙头,人间就赶紧行动起来为龙的苏醒和升空努力。古人是不敢逆天而动的,从而与大自然和谐相处。可见“天人合一”观还是有它的积极意义的。

——————————————

作者单位:南开大学文学院