校本课程开发的实践与思考

林元龙

【摘要】校本课程的开发是全面考虑特定学生群体需要及在未来社会中的社会角色和发展方向,体现学校的办学特色。校本课程开发实际上就是在构建学校自身的特色,促进学生个性的发展、教师专业的成长。

【关键词】校本课程 实践与思考

一、温州第八中学校本课程开发的实践

新课程实行国家、地方、学校三级课程管理,增强了课程对地方、学校及学生的适应性。校本课程是在实施国家课程、地方课程的前提下,通过对本校学生的需求进行科学评估,并充分利用学校及所在社区和学生家庭等课程资源的开发、分析,可供学生选择的课程。

我校(注:这里指温州第八中学,下文同)把校本课程作为学校新课程实施的新亮点、新发展点。

(一)温州第八中学校本课程开发模式

我校校本课程实行“调查→组织→实施→评估→调整”的课程开发模式,它是一个持续的、动态的、循环往复的、逐步完善的过程(见下表)。

1.课程资源调查分析。对开设校本课程的学校内部和外部各种课程资源、环境进行调查、分析、评估:①教师的素质和态度是首要因素,因校本课程的开发主体是教师;②学校的态度与组织管理是前提,学校要加强组织管理,包括宣传、确定目标、组织实施、评价等;③学生的实际是出发点和归宿,校本课程是针对特定的学生群体的,要从学生的知识、能力、习惯、兴趣、爱好和已有经验出发,从学生的个体发展、智力发展、身体发展及存在问题出发,来确定目标并组织实施;④学校的资源状况是条件和保障,学校资源状况主要包括人力资源、物力资源、财经资源和信息资源等;⑤当地的经济、文化资源是地域特色。

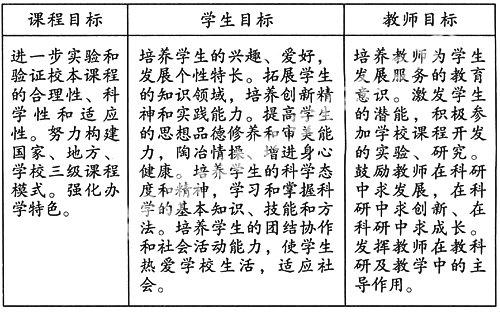

2.目标设置。课程目标是校本课程学习后所要达到的学生发展状态和水平的描述性指标,是课程设计的基础环节和重要因素,直接影响和制约着课程内容、课程组织、教学实施等后继课程因素的设计和操作。在调查、分析、评估的基础上,确定课程的宗旨,设置具体的目标(见下表):

3.课程体系确定。根据课程目标,依据我校的办学思想、教育教学资源状况、教师特长和学生需要,将校本课程设置为五大系列:①生命教育系列:课程目标是形成珍惜个体生命的意识并学会保护自己,提升生命发展的质量。如安全教育、生存教育等。②科学素养系列:课程目标是拓展学生科学知识视野、提高科学探究能力,了解科学研究方法、体验科学探究过程。如环境与资源、科学、数学、物理、化学、天文、信息技术、自然地理等。③人文素养系列:课程目标是提升气质修养,继而形成高尚的思想品德、稳定的心理素质、良好的思维方式、和谐的人际交往、正确的人生观、价值观。如文学欣赏、戏曲欣赏、演讲与辩论、英语会话与阅读、民风民俗、法制教育等。④生活技能系列:课程目标是学会使用简单的工具和设施,对常见的材料进行简单的加工,掌握提高生活质量的基本技能,培养积极向上、情调高雅的爱好和特长。如手工、编织、剪纸、插花等。⑤身心健康系列:课程目标是促进身心健康发展,培养积极健康的兴趣与特长。如声乐、舞蹈、摄影、绘画、书法、球类、棋类、健康保健,等等。

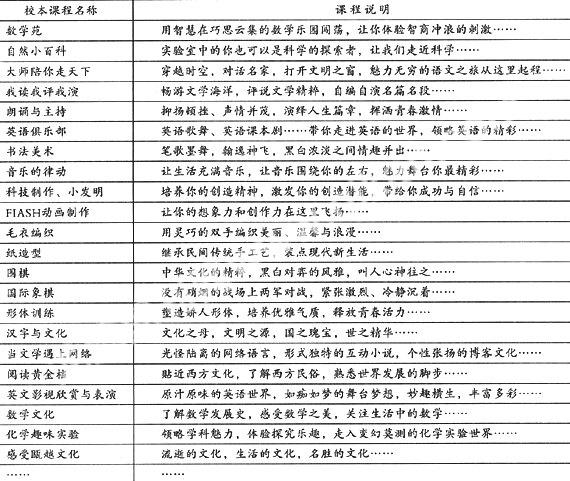

4.课程内容选择、组织。依据目标和体系,选择温州当地的经济、社会、文化等方面的素材,编辑具有地方特色和本校特色的课程(见下表):

5.课程实施。校本课程的教学实践。

6.学生、家长、社区、教师反馈。在课程实践中,根据学生、家长、社区、教师的反馈信息,不断改进、完善校本课程的内容,调整课程的目标。

7.课程评价。确定课程评价的功能、评价的内容、评价的主体、评价的方式等,并组织评价。

(1)教师评价。评价一是突出教师在评价中的主体地位;二是恰当处理业绩评价与发展性教师评价的关系;三是统一的评价标准与个体化评价相结合;四是加强评价中与教师的沟通,促进教师对评价的积极参与。其评价原则有发展性、立体性、反馈性、互动性等,其评价内容与方法见下表:

(2)学生评价。评价一是坚持用发展的眼光看待学生,发挥评价激励、反馈、调整功能;二是评价主体多元化,包括学生自评、小组评价、教师评价、家长评价、与课程相关的单位或社区评价等;三是评价内容全面化,不仅关注学生学业成绩,还注重学生多方面潜能的发展;四是评价角度过程性、发展性,关注学生的个别差异,因人施评,使每一个学生通过评价得到发展;五是开放及多样化的评价方式,如观察、作品、项目活动报告、参与情感记录、学生日记、成长记录、指导教师的意见等。其评价原则有发展性、多元化、全息性、差异性等,其评价内容与方法(见下表):

(二)温州第八中学校本课程开发特色

1.课程由师生共同参与构建,校本课程是以学生为中心的,学生既是校本课程实施的出发点,又是校本课程实施的归宿。作为个性化教育的校本课程,是直接针对学生的个性而开发、实施的,学生本身就是其中的一个开发主体,只有学生的主动参与,校本课程才有实施的价值。因而校本课程内容的选择是根据学生的需求而组织的,教材的编写是师生共同完成的,学生社会实践的成果、作品、素材等都可以作为校本课程教材的组成部分。

开发流程:学生自主参与设计→确定课题→社会实践→研究成果。

2.课程的开放性。

(1)课程内容的开放性。内容来源于社会实际、学生的生活经验、生机勃勃的大自然等。

(2)课程目标的开放性。不再以掌握知识为唯一目标,更重视“表现性目标”。

(3)课程形态的开放性。学习不再局限于课堂内,使学习时间和空间得到拓宽和延伸。

(4)课程实施的开放性。根据课程目标不同,选择相应的学习方式。

(5)课程资源的开放性。充分重视校内外课程资源的开发利用,形成学校与社会、家庭密切联系,教育资源共享的开放性课程,从而拓宽学习空间,满足多样化的学习要求。

开发流程:确定主题→呈现目标→提出问题→师生合作设计。

3.课程联系实际,凸现地域性。

(1)校本课程面向现实生活,联系学生实际。内容是从学生身边的事物和现象中提取,以便于他们以生活经验和周围环境为基础进行探究活动,激发学习兴趣,达到自主学习。

(2)联系教学实际。以问题为导入构建主题形式内容体系,符合学生的身心特点和接受能力,富于启发性和趣味性。

(3)联系社会实际。内容的选择、组织密切联系当地的生产、生活实际,关注社会问题和现象,并做出自己的独立的分析和评价。

开发流程:呈现问题→社会实践→方案设计→评价总结→提出建议。

4.问题探究性。课程通过问题情景设计学习,把问题看作是学习的动力、起点和贯穿学习过程中的主线,把学习过程看成是发现问题、提出问题、分析问题和解决问题的过程。

开发流程:提出问题→确定目标→实践准备→实践方案→项目设计

二、温州第八中学校本课程开发实践的后续思考

(一)校本课程的定性、定位与属性问题

校本课程是非义务教育课程,是可供学生选择的课程,不能把校本课程当作兴趣课、选修课和活动课来对待;校本课程属非学科领域,是基于生活,实践领域的课程,是“体验课程”,即被教师与学生实实在在地体验到、感受到、领悟到、思考到的课程,教师与学生是课程的创造者与主体,共同参与课程开发过程,它是一种动态的、生长性的课程。

我们将继续思考:

1.校本课程开发是过程而非结果。

(1)结果的过程性。校本课程开发的精义恰恰在于过程,在于课程开发过程中教师专业的成长、学生个性的张扬、学校特色的突显。