瓦窑堡油田中山川区延长组长4+5油层沉积特征

叶 玉 李旭芬 王 凯 李元元 孙 磊

摘要:瓦窑堡油田长4+5储层岩性主要为浅灰白色细粒长石砂岩、粉砂岩为主,粒度概率曲线以两段式为主,在观察的基础上,研究长4+5油层的岩性、结构、构造特征,结合该区十几口井的测井资料及粒度参数图件分析,长4+5储层沉积为湖泊三角洲平原沉积,分流河道砂体形成本区的主要储集层,储层分布主要受沉积特征控制。

关键词:沉积特征;延长组;瓦窑堡油田;鄂尔多斯盆地;沉积微相

中图分类号:TE112 文献标识码:A 文章编号:1009-2374(2009)15-0047-03

鄂尔多斯盆地中生界上三叠统延长组是在一个大型坳陷型内陆盆地中沉积的一套以河流和湖泊相为主的陆源碎屑岩。在大约12Ma的持续时间里,历经了湖进—相持—湖退的“三段式”演化阶段,相应地保存了一套湖盆发生—发展—消亡全过程的沉积物,构成了陆相湖盆最典型的向上变细,再变粗的复合韵律型地层结构。

瓦窑堡油田中山川区位于陕西省子长县境内,其大地构造上位于鄂尔多斯盆地陕北斜坡东部。研究区上三叠统延长组长4+5油层为一由东向西倾斜的大型平缓单斜构造,倾角一般不到1°,构造幅度极小,平均坡降7~10m/km左右,断层与局部构造均不发育,局部因差异压实作用而产生鼻状构造。长4+5油层在油田内分布范围及沉积特征,决定了油田分布范围及产能的高低,而长4+5油层的分布范围及储集性能主要受沉积特征的控制。因此,对该区长4+5油层进行岩石学特征及沉积相带的详细研究,对油田的进一步勘探、开发具有重要的指导意义。

根据岩石学特征、对比标志层和沉积旋回特征, 将长4+5油层组可进一步划分为长4+51、长4+521、长4+522和长4+523四个油层亚组,研究得出主力油层长4+52为特低渗储层为主;储层的沉积厚度大,物性好。在地层划分时,中部砂岩含量高的部分划分为长6含油层系,泥岩比较发育的下段划分为长7含油层系,泥岩比较发育的上段划分为长4+5含油层系。长4+5中部有一层凝灰质泥岩,具有高声波时差、高电位、高电阻、大井径值,此标志层及其上为长4+51,其下为长4+52后者较前者砂岩发育。

一、岩石学特征

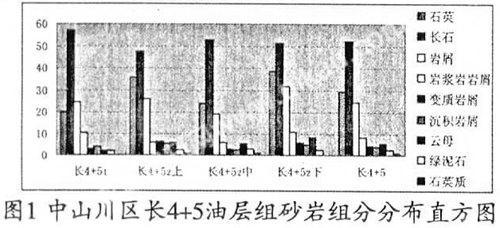

根据岩芯观察及室内岩石薄片鉴定结果分析,中山川区长4+5储层岩性主要长4+5油层岩主要为灰色、灰绿色、灰褐色岩屑长石砂岩和长石砂岩,砂岩碎屑组分主要由长石、石英和岩屑构成,以长石含量为最高,如图1所示:

根据19口井210个岩石薄片鉴定结果,长4+5砂岩组分中,石英平均含量21.0%。云母含量平均4.4%,岩屑含量平均11.1%,由泥质岩岩屑及岩浆岩、变质岩岩屑组成。按砂岩的分类,长4+5储层砂岩属典型的长石砂岩。砂岩中重矿物含量较少,含量为0.8%,主要有稳定组分锆石、石榴子石,稳定性较差的组分磷灰石、黄铁矿、绿帘石和较稳定的榍石等。杂基含量一般平均2.23%,主要为泥铁质及细粉砂质杂基,胶结物胶结物主要为绿泥石、浊沸石、方解石、高岭土、石英及长石的次生加大所形成的硅质组成,长石质和石英质为长4+5油层组中主要为胶结物,平均2.60%。

填隙物包括杂基和胶结物。胶结物的含量较高,平均为6.9%。由方解石(平均为1.7%)、石英质(平均为2.6%)和长石质(平均为2.6%)组成。其中杂基的含量平均为9.1%。杂基包括粘土矿物(平均为1.0%)、伊利石(平均为1.0%)、绿泥石(平均为2.7%)和云母(平均为4.4%)。上述填隙物中,绿泥石多以叶片状垂直于碎屑颗粒表面分布,呈栉壳状结构。方解石等多为孔隙充填产状,硅质和长石质以颗粒的加大边产状为主,部分以晶粒状充填于孔隙中。粘土矿物绝对含量12.98%,以绿泥石为主,相对含量达64%,次为高岭土,相对含量27.25%,伊利石4.5%,伊/蒙混层相对含量4%,混层比为5%。

结构特征为:长4+5油层碎屑颗粒多呈次棱角状,粒径0.2~0.75mm,平均0.44mm;分选系数为0.63~0.80,平均0.72,分选较好-好;胶结类型主要为薄膜-孔隙-镶嵌式复合胶结,部分为孔隙-接触式。颗粒间多呈点-线接触支撑,以线接触为主。总体来看长4+5油层组矿物成熟度较低,结构成熟度中等—较好,成岩作用十分强烈,长4+5油层组为低孔隙度、特低渗透率的致密砂岩储层。

二、长4+5油层组微相划分及特征

沉积相是沉积环境及在该环境中形成的沉积岩(物)特征的综合,故研究沉积环境和分析在该环境下形成的沉积岩特征是区分沉积相类型的基础。前人研究认为,陕北地区,从长7期至长4+5期,形成了连续的湖泊—三角洲—河流沉积体系,参照前人的研究分析成果,在地层对比及沉积体系研究基础上,通过对本区长4+5岩芯沉积标志分析、测井沉积微相特征分析及单井相综合分析,系统研究该区延长组长4+5的沉积相类型及其平面展布特征,进而分析研究区砂体展布特征,笔者认为长4+5油层为湖泊三角洲相,其砂体主要为三角洲平原的分流河道砂体,河口沙坝不发育。

根据研究区岩石相、测井相的分析,结合野外剖面观察综合分析,认为研究区上三叠统延长组长2油层主要为河流相、长4+5、长6油层主要为三角洲相沉积,并可细分为3个亚相、7个微相(见表1)。其具体特征分述如下:

(一)长4+5、长6油层组沉积微相特征

综合研究表明,瓦窑堡油田中山川区长4+5、长6油层组为鄂尔多斯盆地三叠纪延长期安塞-子长浅水台地型曲流河三角洲沉积体系组成部分,河口坝不发育,从下到上表现为一个三角洲进积的全过程,即从长63前三角洲至长62三角洲前缘,再到长61、长4+5期三角洲平原演化。

(二)主要发育的几类微相

1.分流河道。分流河道是三角洲前缘及三角洲平原主要微相组成之一,也是研究区主要砂体成因类型。可分为水上及水下两部分。岩性为灰色细粒长石砂岩。砂体具有正粒序结构,下部以细砂岩为主,向上变细为粉砂岩、泥质砂岩及泥岩。单层砂体厚约4~8 m,河道底部见有冲刷构造,冲刷面上分布有泥砾,砂体发育板状和槽状交错层理、平行层理、块状层理。

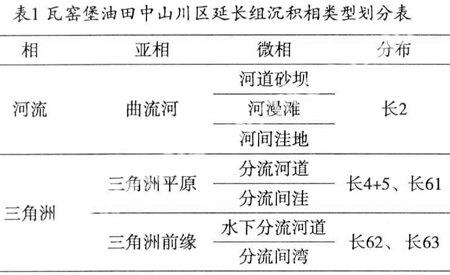

粒度概率曲线以两段式为主(如图2所示),跳跃总体含量一般>80%,斜率一般55~65度,悬浮总体一般<20%,细截点为φ3.5~φ4之间。在CM图解中表现出强牵引流特征。

分流河道砂体自然电位曲线以中-高幅箱形或钟形为主,其形态差异明显,主要取决于水下分流河道所处的位置。位于河道主体,则河道砂体巨厚,天然堤不发育,电测曲线为箱形;位于河道侧缘,分流河道沉积减薄,天然堤沉积较厚,电测曲线为钟形。在远岸带,不稳定水道因水流能量减弱,砂层变薄而成宽指状。其次,水道频繁进退形成不同形状的叠加,例如,因水道进积形成漏斗形上叠箱形的复合型,或因水道退缩则形成钟形叠加在箱形之上的复合型。

2.分流间洼。位于水上分流河道之间,沉积物多为洪泛悬浮的泥质沉积,垂向加积作用为主,岩性主要为泥岩、炭质泥岩、粉砂质泥岩、泥质粉砂岩等,颜色以深灰、灰、灰绿色为主,水体滞留、能量低,植物脉片丰富且保存好。可见流水砂纹层理、水平层理及虫迹化石。因为经常处于半水淹的状态,沼泽发育,多可形成煤。分流间洼细粒沉积自然伽马曲线常为指状高值,自然电位曲线无负异常,接近于泥岩基线。

三、长4+5油层组沉积相平面分布规律

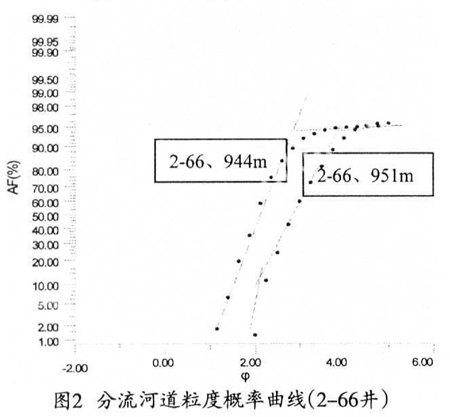

从图4中可以看出来,长4+52油层段发育6支砂体。其中两条由北向南展布,一支沿6-39井—6-19井展布,另一支沿6-30井展布,这两支砂体在6-31井处交叉后又在6-37井处分叉,最终交叉为一支沿2-20井—2-35井展布的砂体;其余四条都是由北东到西南方向展布。主要发育分流河道砂体。地层厚度28~75m,砂层厚度4~35m,砂体宽度约为10~20km。

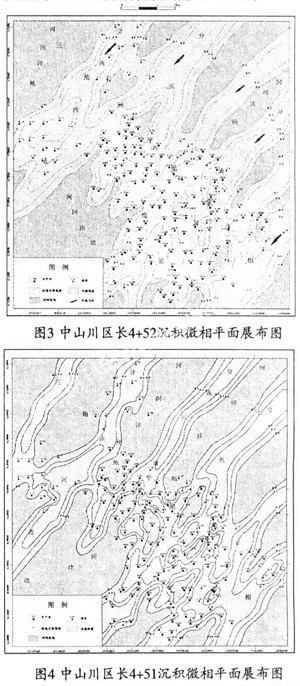

从图4中可以看出,长4+51油层段发育6支砂体,其中一支砂体沿6-18井展布,一支呈指状的砂体沿6-33—2-35井展布并与上支砂体交叉于6-16井附近,另一支呈指状的砂体沿2—70井展布,在2278井附近分叉,并与上支砂体交叉于2336井附近;其余2支砂体由北东到西南方向展布。主要发育分流河道砂体。地层厚度15~58m,砂层厚度5~42m,砂体宽度10~25km。

根据沉积体系研究成果,结合沉积岩岩性、结构、构造及测井电性等相标志特征进行的沉积微相识别和划分结果,最后综合砂厚图及沉积微相图分析,长4+5为主要单元分析平面微相及砂体展布特征:

1.长4+52期。长4+52期是长61三角洲建设鼎盛期后继长7后的又一次小型湖侵三角洲退积沉积作用,仍以三角洲平原亚相沉积环境为主,主要微相类型为分流河道及分流间洼两种。研究区内从东至西依次发育六条分流河道,呈北东向条带状展布,但规模总体已不如长61期。

2.长4+51期。长4+51期本次小型湖侵作用达到顶峰,以三角洲平原亚相沉积环境为主,主要微相类型为分流河道及河间洼地两种。研究区内从东至西依次发育六条分流河道,呈北东向条带状展布,总体规模较小。

四、结论

1.研究区长4+5储层岩性主要为浅灰白色细粒长石砂岩、粉砂岩为主。矿物成分成熟度较低、结构成熟度中等-较好,粒度分选性较好。

2.长4+5沉积时期为三角洲平原,水下分流河道砂体形成本区的主要储集层.由于河流的侧向迁移,多叉道的网状水下分流河道分布范围大,水下分流河道彼此相连,可构成较大面积的片状分布。

3.长6-长4+5经历了长6初期湖盆收缩、至长6末湖盆收缩停止再到长4+5期湖盆短暂再扩展的这样一个由湖退—湖进序列构成的完整沉积旋回。

参考文献

[1]王宝清,蒋继辉,韩会平.鄂尔多斯盆地白于山地区三叠系延长组长4+5储层特征[J].西安石油大学学报,2005,20(2).

[2]杨华,金贵孝,荣春龙.低渗透油气田研究与实践[M].北京:石油工业出版社,2002,(4).

[3]梅志超,彭荣华,杨华.陕北上三叠系延长组含油砂体的沉积环境[J].石油与天然气地质,1989,9(3).

[4]李文厚,刘益群,冯乔.川口油田长6油层组沉积相特征与储集条件[J].西北大学学报(自然科学版),1996,26(2).

[5]赵靖舟.子北油田长6油层组砂体分布及相带展布[J].西安石油学院学报(自然科学版),1998,1(13).

[6]庞雯,郭德运,赵靖舟,等.甘谷驿油田延长组长6沉积特征[J].西北大学学报(自然科学版),2004,34(4).

作者简介:叶玉(1982-),女,陕西延安人,西安医学院助理工程师,研究方向:强度理论、钢-混凝土组合结构。