和谐,给课堂更深远的意境

名师档案

蔡宏圣,江苏省启东市教育局教研室副主任,江苏省特级教师,中学高级教师。1999年起参加苏教版义务教育大纲小学数学教材修订工作,2000年起参加苏教版义务教育课程标准实验教科书《小学数学》的编写。先后在《课程·教材·教法》、《人民教育》和《江苏教育》等教育类报刊上发表论文200多篇。“深刻、新颖、灵动”的课堂教学风格鲜明。目前,专业研究方向是“和谐,让数学的教与学更美好”。

课前遐想

教,为了什么?

很多时候,一个学科教师无须对上述的命题作出应答。不应答,并不是这样的问题毫无价值,而是似乎我们觉察不到这种教育教学活动根本性问题的存在。

在备“24时记时法”的时候,在电脑里输入“时间”一词,百度一下,料想不到会有63,900,000篇网页之多。有科普的介绍,有哲学的论述,有文学的抒情,有艺术的表现,更有生活常识的提示。更料想不到的是,与学生们聊起“一天”和“记时法”,他们内心深处会自然地流淌出那么多在我们看来奇怪的“为什么”,为什么一天不是从早上开始?为什么钟表上没有0时?为什么钟表面都是圆形的?如此等等。在“教学内容”和“学生现实”间的碰撞中,我不得不考量:我拿什么给我的孩子们,我为了什么去教“24时记时法”?

常规的“24时记时法”的教法,无一例外地围绕着这两点进行教学:会用24时记时法表示时刻,能进行12时记时法和24时记时法间的转换。回顾并审视这些教法,倒不是要将数学的知识与技能驱赶出课堂,因为无论什么时候,它们都是课堂的重要组成部分。只是在“为了什么而教”的慎思中,这种只关注知识而漠视孩子们内心世界中诸多好奇的课堂,它的残缺是那么地显眼!而试想,随着课堂的推进,孩子们脑海中一个个奇怪的“为什么”得到释然,大脑皮层上一个个思考的点得到激活和唤醒,这样的情形,不就如同春风吹过,铺天盖地的鲜花依次尽然绽放那样摄人心魄吗?但与此同时,课堂又不能全然被孩子们的“为什么”所牵制。它之所以被称为课堂,意味着必须坚守应有的价值。由此,课堂追求多样的和谐也就成了应然的选择。

课堂实施

教学内容:课程标准实验教科书数学(苏教版)三年级上册第49页。

教学目标:

1、引导学生将各种经验系统化,形成较明确的“日”的时间感受。

2、结合生活情境了解24时记时法,会用24时记时法正确表示一天中的某一个时刻,能正确地进行普通记时法(12时记时法)和24时记时法之间的换算。

3、引导学生感受人类探索时间知识的历史历程。

教学重难点:“日”的时间观念的建立。

教学过程:

课前谈话:交流熟悉,观看小品《不差钱》的片段。

一、造“时间尺”

师:小品里,小沈阳说“眼一睁眼一闭,一天就过去了”,这里的“眼一睁”和“眼一闭”分别说的是什么时候?

生:眼一睁天亮了,是白天,眼一闭是晚上。

师:白天与夜晚的自然现象和我们居住的地球的运动有关。请大家看大屏幕:地球在围绕着太阳旋转的同时,也在不停地自转。被太阳照到的时候就是白天,照不到的时候就是夜晚。早在好几千年前,人类的祖先就发现了白天和夜晚周而复始地重复着,因此把一个白天和一个夜晚合在一起称为一天。但那个时候,只用“日”和“夜”来表示时间,你觉得能说清楚确切时间吗?

生:说不清楚。

师:因此,人们想了很多法子来测量时间。比如说用日晷测太阳下物体的影子来定时间。那没有太阳的日子里怎么办?所以又发明水钟、滴漏直至钟表(课件中出示相应的图片)。有了钟表,测量时间就精确多了,所以,现在人们问一天有多少时间,你肯定说——?

生:(异口同声地)24个小时。

师:对。虽然地球自转的速度和角度都有变化,但长期看,地球自转一周的时间大约是23小时56分。为了方便,大家约定一天有24小时。

师:我们已经认识过了钟表,都知道一般的钟表面上都有12个数。这两者不是矛盾了吗?

生:老师,不矛盾,钟表上的时针1天转两圈的。(随学生回答,教师板书:转两圈。)

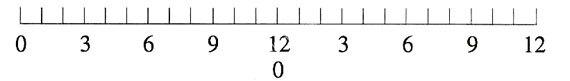

师:要知道一段时间有多长,我们用钟表来记时。但说起“有多长”的测量,很容易使我们想起尺子。今天我们也来造一把这样的“时间尺”。把一天时针转的两圈刻度,分别取下,拉直,就得到了两把短尺。

师:既然说是尺,就得有刻度。这里最后的刻度线上标12(课件分别显示刻度12),大家都没有不同意见。那起点处呢?

生1:标上0。

生2:钟表上没有0,最小的刻度是1,所以标上1。

师:哈哈,钟表上最小的数是1,起点处就标上1,那就上当了。看看我们的学生尺(举出学生铅笔盒里的学生尺)就明白了。

生:起点处应该标上0,不是1。(随学生回答,在两把尺的起点处标上0。)

师:大家闭眼想象一下,如果把已经标上刻度“0”、“12”的尺子还原到钟表上的话,你发现了什么?

生:刻度12的地方也是刻度0。

师:嗯,很好。不是钟表上没有刻度0,而是和刻度12重合在一起了。要表示一天的时间,两把短尺必须变成一把尺子。下面有两种方式,你觉得哪种方式表示一天的时间更合适?

生1:第一种方法。

生2:我不同意,这样它中间那段就没有时间了。应该合在一起,用第二种方法。

师:对啊,我们时时刻刻生活在时间里,怎么能没有时间呢?!(课件演示,两把短尺合在一起)大家注意观察,第一圈的刻度12和第二圈的刻度0,如果两把短尺合在一起成一把长尺的话,你又能发现什么?

生:长尺上中间的12也是0。

生:第一圈结束的时候也就是第二圈开始的时候。

师:难道长尺只能像屏幕上那么标刻度吗?(停顿)比如,能不能像学生尺那样标刻度呢?(边说边拿起学生尺)

生:可以的。(学生们跃跃欲试)

师:慢,我们想清楚再动手。和已经标好刻度的长尺比一比,新的标法哪些刻度是不变的,哪些刻度是变化的?会怎么变?

生:第一圈的刻度可以不变,第二圈的刻度要重新标。

师:好,怎么个重新标法?

生:就是从12开始接下去标。

师:好,动动手。(学生在练习纸上标刻度。练习纸上,上下对齐给出了两条线段,一条如上图,另一条只给出了第一圈的刻度。完毕后抓住原来第二圈的刻度3、6、9、12进行交流,并抓住同样是刻度,12后面的第三个刻度为什么一个标刻度“3”,另一个标刻度“15”?最后,分别赋予“12时尺”和“24时尺”的名称。)

师:说起时间,我们还经常使用“上午、傍晚、下午、晚上、深夜、凌晨、早晨”等一些表示一定的时间段的词。这些词表示的时间段,分别在第几圈?在时间尺上排一排它们的序。

学生在练习纸的“时间尺”上排序。

二、用“时间尺”

师:到这会儿,有些同学心里可能会嘀咕,这两把尺

有——用——吗?不急,我们来看屏幕(课件出示:一个钟面显示7点,并配上“吃早饭”和“新闻联播片头”的画面)。为什么都是7点,老师有可能在吃早饭,也有可能在看新闻联播呢?

生:因为一天有两个7点,一个是早上的7点,另一个是晚上的7点。

师:(赞许地)你的回答很棒,说清楚了虽然钟面上时针都指着7,但实际上那是两个完全不同的时刻,那钟面把它们分清楚了吗?

生:(异口同声)没有。

师:好,时间尺可以派上用了。在两把尺上,分别找找这两个时间的刻度,再联系平时生活中的说法,想想这两个时刻是怎么表示的?

生:可以说成“早上7时”和“晚上7时”。(学生在黑板“12时尺”上指明这两个刻度)

师:嗯,加了表示时间段的词。哎,不过为什么要加词呢?(板书:加词)

生:都是7时,不加词就分不清楚了。

师:对,在“12时尺”上我们可以很清楚地看到,这是两个不同的时刻(指着这两个刻度),但都用了“7时”来表示,不加词还真不行!实际上,这个方法大家不陌生,我们日常生活中都这么用着。不过,平时用的时候往往省略了这个词。比如妈妈问你几点了,你肯定就说10时了,不会说是上午10时。因为在问话的时候,大家都知道是上午,所以就省了,但规范使用时可不能省表示时间段的词。

师:那在“24时尺”上找到这两个刻度了吗?怎么表示这两个刻度?

生:在“24时尺”上,一个是7时,一个是19时。(学生上台在“24时尺”上边说边指)

生:哦,怪不得叫19时啊!我看见电视上就是这样标的。

师:哎,在“24时尺”上为什么不用加词了?(板书:不加词)

生:一个是7时,另一个是19时,就不用加词了。

师:你的言下之意是:用数目本身来表示时间,不混淆了,自然就不用加词了,这不是明摆着的事情吗?

生:嗯,是的。

师:回顾一下,有两把尺,我们就有了两种记录时间的方法。“12时尺”记录时间的方法我们不妨就称为“12时记时法”,也可以叫做“普通记时法”,那“24时尺”记录时间的方法——

生:叫“24时记时法”。(分别板书两种记时法的名称)

师:下面来个小练习。先在“12时尺”上找出下面这些时刻的刻度;再在“24时尺”上找出相对应的刻度,然后填一填“24时记时法”怎么表示这些时刻;全部填完后,思考怎样把“12时记时法”的时刻改成“24时记时法”的时刻。

凌晨2时——()

上午9时——()

下午5时——()

深夜11时——()

练习完毕后,进行交流和总结,并完成跟进的练习。

练习:

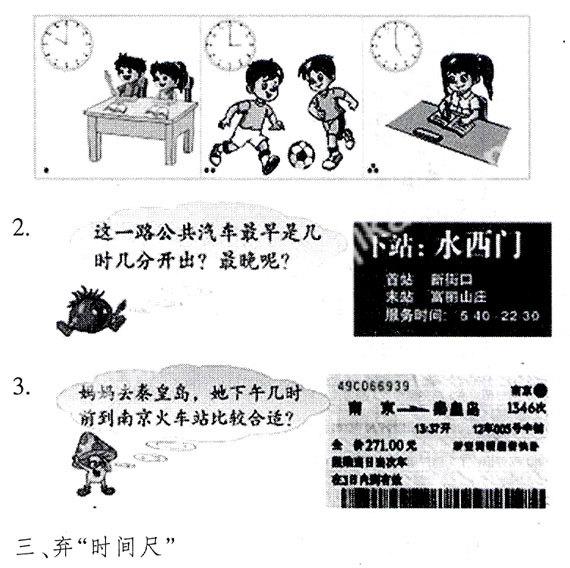

1、用24时记时法表示下面的时刻。

三、弃“时间尺”

师:我们是从认识一天开始今天学习的,让我们回到这个话题上来。“12时尺”和“24时尺”都可以用来表示一天,每一天是从什么时候开始,什么时候结束的?

生:从0时开始,到24时结束。

师:那0时我们在做什么?

生:应该在睡觉。

师:绝大多数同学可能没有“0时”的印象。让春晚的0点钟声帮助你勾起那么一点印象吧。(课件播放“春晚”视频片段)

师:如果把黑板上“24时尺”缩短些,用来表示今天的时间(边说边在黑板上画上一条线段),那怎么表示“昨天”和“明天”呢?谁能到黑板上画一画?

一个学生在已画线段的两端分别加画了一条线段。

师:能把表示今天和昨天、明天的线段分开吗?

生:不能。

师:那连在一起的3条线段你又发现了什么?

生:昨天的24时也就是今天的0时,今天的24时也就是明天的0时。

师:对,就像一天中时针转的两圈,第一圈的结束之际也就是第二圈的开始之时那样,时间就是这样连续在一起。哪位同学能在表示“昨天、今天、明天”的线段中,接着表示出后天、大后天吗?

学生在“明天”的线段上接上表示后天、大后天的线段。

师:那大——大后天呢?能一直这样画下去吗?

生:能。时间可以一直有的。

师:同学们,刚才的画能让大家体验到“时间尺”很形象,让我们看清楚了两种记时法的道理,但如果真的就用它来测量时间的话,那会是很麻烦的事情。历史上,我们的祖先曾经走过那一段路。大家看,古代有一种刻漏,主要由几个铜水壶组成,又叫“漏壶”。除了最底下的那个,每个壶的底部都有一个小眼。水从最高的壶里,经过下面的各个壶滴到最低的壶里,滴得又细又均匀。最低的壶里有一个铜人,手里捧着一支能够浮动的木箭,壶里水多了,木箭浮起来,根据它上面的刻度,就可以知道时间。但想想,这个木箭能无限制地浮起来吗?对,到了一定的时间,就需要把最下面铜壶里的水倒回最上面的铜壶,周而复始地再进行记时。

由此,我们理解了祖先发明的机械钟表,时针固定后周而复始地旋转(课件出示各种各样时针旋转着的钟表),计量时间很方便。

师:很多时候,我们看到的钟表都是这个样子的,无意中就觉得一定是这样的。地球自转一周约24小时。那是一定的。那钟表转一圈是12个小时也是一定的吗?或者说,钟面上只能显示12时记时法的时刻吗?

生:(犹豫地)钟面上标上1~24的数,就可以直接看24时记时法的时刻了。

师:有了新的想法,就会创造出与众不同的钟表,大家看,屏幕上出示的手表新品。真是应了这句话:不怕做不到,就怕想不到。敢于提出新的想法,理应得到大家的赞赏。把掌声送给他!

师:今天我们借助时间尺,了解和掌握了两种记时法,大家可以进一步关注生活中两种记时法的运用。下课!

教后畅想

每一节课,都是教者一定教育思想的表现形式,只不过有些更无意识些,有些更清晰鲜明些。就本课而言,其内在的意义在于——和谐,可以给课堂注入更深远的力量。

仅仅用一个课例想承载和谐之于数学教育的全部意义,那是不现实的。但这不妨碍一个典型的课例,可以将数学教育中“和谐”的某方面要义演绎通透,那就是:和谐是坚守所教知识的理性内涵或数学本质基础上的多元统一,其主旨是润泽课堂中的生命。

更深入地看,所揭示的和谐要义的两个方面“坚守”和“润泽”,也是辩证统一的。某一个教学内容,发散开、挖掘出的可以用来润泽孩子生命的元素有很多,但就数学学科而言,应该首先紧扣“思维”、“理性”等关键词。特别是在多元资料的取舍中,把握住这点很重要。实际上,两者的辩证统一也揭示了数学教育中“和谐”的另一方面意义,即和谐绝不是“和稀泥”,它必须有理性(数学)的内核。

例如,本课例最后的教学环节在演绎“循规”与“突破”的和谐。用记时法表达,要遵循现有约定的方式。因为传承下来的东西都是如此(钟面上标12个数),于是,大家都觉得应该是这样的,不能是其他样子,思维也就僵化了。粉碎套在思维上的枷锁,让孩子们体会到“不怕做不到,只怕想不到”,注入“敢于思考”的品质,平淡的“24时记时法”也就展示了新的价值。

儿童是作为一个完整的自然人走进学校的,当走出学校的时候也应该是个完整的社会人。这正如爱因斯坦所说,“学校的目标始终应当是:青年人在离开学校时,是作为一个和谐的人,而不是作为一个专家”。因此,和谐的数学教学不是追逐时尚的冲动之举,而是教育直面生命的自然应答。当我们用和谐的方式处理教学中的各种关系时,自然也就触摸到了教育的和谐本色,课堂也就具有更深远的意境。