科技资本:民营企业分化研究的新视阈

左雪松

摘要:本文基于科技资本视角对温州民营企业分化进行实证分析,揭示出科技资本内部差异与企业分化的内在逻辑演变。研究发现温州民营企业整合诉求与科技资本运行的社会张力明显;企业科技资本内部整合机制严重缺失并诱发中轴化倾向;科技资本在企业分化中的症结集中在科技保障机制层面;在城市化背景下的科技资本与民营企业分化存在着隐性的变动。

关键词:科技资本;民营企业;温州模式;企业分化;

中图分类号:F276.5文献标志码:A 文章编号:1002—2589(2009)17—0068—06

一、问题的提出

探究科技资本与民营企业分化这一研究主旨既有理论偏好又有时代因子的作用,更受当前经济形势的影响。

(一)理论逻辑的起点:民营企业分化的社会学诠释

帕森斯从结构功能主义视角提出经济结构分化是社会变迁的重要视阈,如今民营经济不断崛起并日益分化,涉及民营企业分化的探究成为不可回避的重要课题。在科技要素的嵌入与推动下民营企业形成了特殊的运行方式与组织模式。一方面,企业寻求妥当的路径来获取所需要的资源及对其进行优化配置,帕森斯称之为“模式变项”。另一方面,企业在发展中力图影响整合机制将其变迁模式接纳,帕森斯称之为“价值通则化”。

(二)现实运行的看点:科技资本推动民营科技企业的崛起

科技资本推动民营科技企业的崛起表现为企业提升是否切实地转移到依靠科技资本积累轨道上来。一方面,“资本”一词表征为一种生产要素的收益与增值,科技作为特殊的生产要素对企业实体的变动:以无形科学理念而构建的生产知识、以有形科学产品而呈现的生产力、以理性科技工具而主宰的技术手段。另一方面,科技作为生产要素与民营企业相结合,使得民营科技企业不断崛起,经过30载磨砺呈现出多样的发展模式,周井娟将其分为三种类型:北京模式的内生型、苏州模式的外引型、温州模式的升级型。

(三)学术关注的焦点:金融危机下的企业科技资本创新

随着金融危机的蔓延与侵袭,民营企业科技资本鸿沟日益突出。在微观上,民营企业要突出科技资本战略地位,关注内部结构的整合。在宏观上,政府需要寻求一种更加主动、和谐、可持续的科技资本扶持模式,提高中小企业科技资本创新竞争能力。

二、文献综述

国内外对于从科技资本视角探究民营企业分化的研究文献较少,本文的综述从两个方面进行。

(一)国外相关研究现状

国外学者关注民营企业分化的焦点在于企业规模的探究,通过规模的变动来研究企业竞争力,通过规模的经济类别化来揭示企业个案特征,挖掘其存在的创新性。1.规模分化合理性的争论。以舒马赫和狄金斯为代表认为高科技小企业将以个性化特征排斥大企业。以马歇尔与罗宾逊认为大企业可以减少风险和成本,容纳细致的分工与连续的科技投入。2.影响企业分化动因的归纳。国外学者分别从企业收益、成本、资源、风险、信息化程度加以论述。3.企业分化的决定因素论述。其一,技术论,以斯密为代表从分工对生产率提升的视角诠释企业的分化。其二,利润论,以马歇尔为代表认为企业分化由平均成本主导。其三,效率论,以钱德勒为代表认为企业分化由效率操作。

国外关注企业科技资本的焦点集中在科技资源引发企业行动权力的变动。托夫勒指出:企业分化中的权力变动趋势遵循由暴力机器权力——工业财富权力——科技知识权力的路径。贝尔认为:后工业社会是科技资本主导的时代,专业技术是企业科技资本的基础,教育培训是科技资本的方式,企业决策者是科学家和知识分子组成。

(二)国内相关的研究现状

国内学者关注民营企业分化侧重共性模式研究而不是个案特征研究,核心价值侧重于管理而不是创新。1.民营企业分化动因研究。剧锦文从四个方面加以论述:企业运营效率、短缺经济与过剩经济的产业效应、地区间商务成本和社会资本、地区性融资环境。2.民营企业分化机制研究。马同斌从民营企业创业者遵循的价值观分析公司治理结构与探究“劳动股份制”的运行。

国内有关企业科技资本研究分为三个阶段:侧重科技资源投入的阶段,以科技资源论为典型代表;侧重于科技资源向科技资本的转变,树立科技资本的观念;侧重于科技资本在企业中的运营阶段,从企业控制力的视角揭示技术资本创新与企业规模的动态关系。

三、研究设计

(一)理论视角与模式

对于民营企业分化的社会学揭示起源于韦伯行动理论的建构,发展于帕森斯单位行动理论的构建,成熟于科尔曼法人理性选择理论的建立。韦伯将企业经济行动视为微观社会行动中的一种典型解释范例,从他的理想类型同样可以上溯到企业行动的取向,对民营企业经济定位起到一定的激励作用。帕森斯则是从宏观功能视阈与AGIL模型中展现民营企业分化的图景:民营企业日益分化为功能上相互依赖的实体,在这其中需要重新确立整合机制,使企业适应环境的能力有所提高。科尔曼则从理性行动出发界定企业法人分化的事实,把经济学中的合理性观点对有关企业分化过程中的社会流动与提升问题作出新的诠释,提出中观法人行为机制与秩序形成的理性,弥补了企业行为的微观与宏观结合的不足。这为我们提供一种功能分析模式:第一,从回归视角找出民营企业分化过程中受哪些科技资本要素的影响并做功能检验(因果关系)。第二,从相关角度分析科技资本影响民营企业分化因素的交互作用(因因关系)。

(二)分析路径与研究假设

首先,通过文献调查找出科技资本中最现实的统计因素,重点分析科技资本常见变量的影响程度。其次,寻觅出影响科技资本的内部因素,全面把握每个变量的影响程度。为此,提出研究假设有待验证:科技经费投入程度越高,对民营企业分化的作用越明显。

(三)研究方法

本文资料收集为文献调查法,统计分析的原始数据来源于温州统计年鉴(2003~2008)。参照分析为2000年以来中国民营经济发展报告。本文分析工具为统计分析软件SPSS12.0。

(四)核心概念

1.民营企业分化。将其界定为在各类资本自变量综合作用之下的企业资产规模差异程度。本概念操作涉及两层次限定:第一,民营企业分化涉猎私营企业分化。第二,民营企业分化研究主要从企业规模层次变动来揭示企业分化趋向。

2.科技资本。将民营企业分化中的科技资源资本化贡献称之为科技资本。既有从有形物质资本的提取——企业科技装备,又有从无形的人力资本与社会资本中的剥离——企业科研人员技能与科技机制的模式。研究中首先用科技经费投入作为衡量科技资本对民营企业分化的影响,由于衡量指标的单一货币化,需要进一步细化科技资本内部差异对民营企业分化的作用。

四、科技资本影响民营企业分化的实证分析

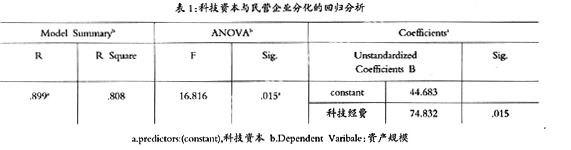

科技资源资本化最直接的表现为科技经费投入,通过对温州民营企业科技经费投入与企业规模变动状况回归分析(表1):表明资产规模和科技经费投入之间的线性相关较强,解释力达80.8%,F分布的顯著性概率也在5%之上,说明科技经费投入和企业分化的线性关系是显著的,可建立线性模型:y(资产规模)=44.683+74.832*x(科技经费投入)(sig.=0.01<0.05),调整的R2=0.808,N=6。不言而喻,科技经费投入越高表明民营企业可以进行大量的科技要素资本化投入,享受科技发展带来的各种好处。但这里仅仅用科技经费投入水平作为科技资本衡量标准,会不会在其内部存在其他差异显著提升或削弱上述两者的因果程度呢?

五、科技资本内部差异与民营企业分化的实证分析

为了弥补上述用科技经费投入水平带来的单一化缺陷,作者进一步考察民营企业分化过程中的科技资本内部要素组合变动差异。

(一)科技资本内部差异的实证分析

1.科技资本内部差异的界定。根据研究主旨从温州民营企业统计资料中厘定出四个具有代表性二级变量指标进行科技资本的概念操作化。(1)科技保障机制投入水平。通过企业办科技机构数与科技活动单位数的比例来反映科技保障机制投入水平。科技活动单位数反映科技保障机制的规模程度,科技机构数反映了科技保障机制的集中程度。(2)科技研发人员结构水平。通过一定企业研发人员数与科技活动人员数的比例来反映科技研发人员结构水平。研发人员规模水平反映投入从事拥有自主知识产权研究活动的规模,科技活动人员数反映科技人力资源总投入情况。(3)科技经费使用水平。科技资本离不开科技经费筹集与支出的互动关系,科技经费筹集反映对促进科技资源资本化所做出的努力。科技活动经费支出反映科技资源投入实际完成的情况。(4)科技产出水平。企业科技项目与新产品开发的比例关系反映科技资本产出水平。科技项目表现出科技产出的预期水平,新产品开发表现出科技产出的现实状况。

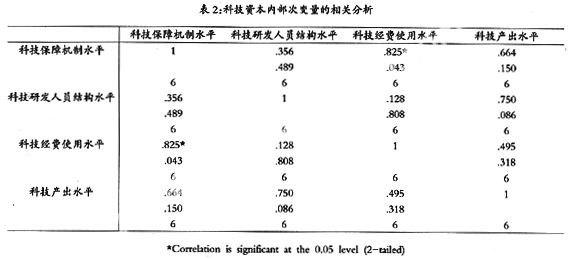

2.科技资本内部次变量的相关分析。为了揭示四类次变量对民营企业分化的影响,应对其作相关分析,表2表明科技资本次变量之间相关性不强,只有科技保障机制水平与科技经费使用水平相关性显著,说明科技保障机制的建立与健全,从制度化运作方式带来科技经费运作的高效,而科技保障机制作为一种组织载体,具有整合科技资本要素变动的功能,为何对其他次变量相关性不显著?由此必须进一步探析科技资本内部的关联性。

3.科技资本次变量的回归分析。考虑到四种次变量是构成科技资本结构的常见指标,再对其与民营企业分化进行多元回归分析。

由于两次变量相关较强,不可避免存在统计累赘问题。为了消除累赘问题,根据表3的显著性以逐步方式进行回归分析(表4),科技经费使用水平与科技保障机制水平达到显著性水平,表明温州民营企业分化在科技资本中可以通过科技经费使用水平的动态与科技保障机制水平的静态来很好地解释。

(二)科技资本内部次变量差异分析

通过相关分析发现科技资本次变量同质性不强,且主要体现在静态机制与动态费用上。为此需从民营企业分化表现揭示科技资本内部次变量的具体差异性。

1.科技保障机制的差异分析。通过近六年温州民营企业科技保障机制在规模、类型与区域上的具体表现揭示其中问题所在。

(1)科技保障机制的规模性差异。第一,表5的平均值表明了企业科技保障水平随着企业规模的变动呈现正向关系;标准差表明了中小与大企业差距较大。第二,配对样本T检验看,大中小规模民营企业均存在较强的分化差异性,但是大中型与小型企业的差异最为明显。第三,一维方差分析看,统计显著性均在0.05水平之上,科技保障机制水平差异在大中小企业的规模分化上是显著的。(2)科技保障机制的类型性差异。第一,表6的平均值表明了科技保障水平在产业类型上出现“两头小,中间大”的态势;表6的标准差表明了第一、三产业科技保障机制水平分化与第二产业分化差距较为明显。第二,从配对样本T检验与一维方差分析看,第二与第一、三产业的科技保障机制水平分化的差异性显著性,差异统计显著。(3)科技保障机制的区域性差异。表7表明科技保障机制水平对企业分化作用不显著。

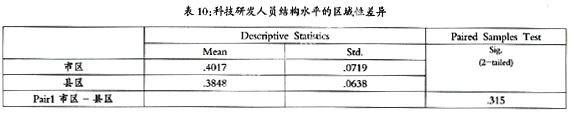

2.科技研发人员结构水平差异。科技研发通过一定科技保障机制平台使得研发人员智力资源转化为企业的现实生产力。(1)科技研发人员结构水平的规模性差异。第一,表8的平均值表明了科技研发人员结构水平与企业规模变动呈现负向关系;表8的标准差表明了大中小型企业分化差距较小。第二,从配对样本T检验看,大中小规模民营企业均不存在较强的分化差异性。第三,从一维方差分析看,大小型企业的统计显著。印证了上述从类型上得出其对企业整体分化的不显著。(2)科技研发人员结构水平的类型性差异。第一,表9的平均值表明研发人员结构水平与企业类型呈现“两头小,中间大”的态势;表9的标准差表明了科技资本出现“两头大,中间小”的态势。表明第二与一、三产业类型的科技研发人员结构水平差距最为明显。第二,从配对样本T检验与一维方差分析看,第一、二、三产业在科技研发人员结构水平上均存在较强差异性,差异统计显著。从而弥补上述仅从企业资产规模研究上的不足,得出科技研发人员结构水平在类型对企业分化的显著。(3)科技研发人员结构水平的区域性差异。表10表明在区域上科技研发人员结构水平变动对企业分化影响不显著。

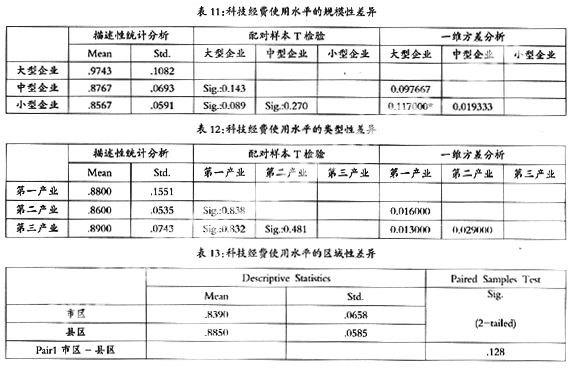

3.科技经费使用水平差异。科技经费使用使用水平反映出民营企业在科技要素获取与投入方面运作水平。(1)科技经费使用水平的规模性差异。第一,无论在集中趋势上还是在离散程度上,表11的平均值与标准差都明显表明了科技经费使用水平与企业规模呈现正向关系,这种规模分化的显著集中体现在大型与中小企业之间。第二,从配对样本T检验看,大中小型企业在科技经费使用水平上均不存在较强差异性,可见这种检验不可靠。第三,从一维方差分析看,只有大小型民营企业的差异统计显著。(2)科技经费使用水平的类型性差异。表12的平均值表明企业科技经费使用水平随着企业类型变动呈现“两头大,中间小”的态势。表12的标准差表明第一与二、三产业间的科技经费使用水平差距较大。第二,从配对样本T检验与一维方差分析看,第一、二、三产业民营企业在科技经费使用水平上均不存在较强差异性。(3)科技经费使用水平的区域性差异。表13再次表明民营企业的区域差异对科技经费使用水平变动不显著。

通过对科技经费使用水平差异分析得知,其对民营企业分化影响主要仅体现在上述的规模上。

4.科技产出水平的差异。在其他条件既定状况下,研发人员智力资源转化程度是通过科技立项与产品开发的比例来反映的。(1)科技产出水平的规模性差异。第一,表14的平均值表明了变动关系不明顯;表14的标准差表明了中小型与大企业差距较大。第二,从配对样本T检验与一维方差分析看,大小规模企业存在一定的差异性。(2)科技产出水平的类型性差异。第一,无论是在集中趋势上还是在离散程度上,科技产出水平随着企业类型的变动呈现“两头小,中间大”的态势,说明第二与一、三产业间差距较大。第二,从配对样本T检验与一维方差分析看,印证了第一点的结论。(3)科技产出水平的区域性差异。表15表明科技产出水平的区域性差异不显著。

通过对温州民营企业分化过程中的科技资本内部差异揭示,察觉出科技资本与民营企业分化存在一定的交互作用。此时也回答了第四部分提出疑问,科技资本是一个多重属性的范畴。

六、结论的分析与探讨

本文基于科技资本视阈对温州民营企业分化数据进行实证分析,引发一些值得探讨的结论与对策。

(一)民营企业整合诉求与科技资本运行的社会张力明显

基于温州民营企业的实践,企业整合诉求与科技资本运行存在巨大的社会张力。一方面,企业整合作为整个经济系统分化的缩影,只在满足前提预设下才能实现均衡的价值诉求。就科技资本而言,宏观与微观预设都已形成共识:政府建设创新型国家的发展战略,企业重视科技资本创新的优化策略。另一方面,科技资本创新存在巨大困境:一是科技资源难以资本化,突出表现为货币化的单一投入,这根植于市场机制不健全对科技资源配置的制约,引发民营企业科技资本引导化的缺失,因加强政府科技服务平台的建立,摆脱科技资源按企业等级层次扩散的既定传导模式。二是科技资本难以独立化,研究表明科技资本运行过分依赖于科技经费投入与人力资本提升的层次,符合温州民营企业整体处在资本与劳动密集型阶段,也是造成科技资本绩效低迷的原因。这一窘境需要政府搞好产业集群建设,减少企业为此追加的物质资本投入,加大科技资本投入;同时政府应完善科技成果的社会化服务体系,使得企业注重科技成果市场化吸收,减少常规性科研的过高投入,注重有限科技人员集中到原始创新上来,提升人力资本向科技资本的转化。

(二)民营企业科技资本内部整合机制严重缺失并诱发中轴主导化

科技资本内部存在整合机制严重缺失并进一步诱发科研人员结构水平的主导化倾向。一方面,科技资本内部四次变量逐步回归分析,作为一项重要制度建设的科技保障机制对企业科技内部要素互促效应难以显现,折射出民营企业科技资本内部缺乏有效整合机制。另一方面,在科技资本内部存在科研人员结构水平在产业上对企業分化的主导,凸显科研人员结构水平中轴化倾向,印证第一点的结论,强调科技资本创新需要不断提升科研人员人力资本的价值诉求。

(三)民营经济产业结构优化升级根植于科技资本的制度建设

经济发展的轨迹昭示出一定的社会事实:科技发展不断提升第三产业在经济结构中的比例。全国民营企业与温州民营企业在产业集中度上存在较大差(1999年中国民营企业第三产业户数与注册资金为57.00%、60.98%,而2004年温州民营企业第三产业户数与注册资金为39.23%、32.09%),暴露温州民营企业科技资本绩效滞后的现实,归因何在?其一、科技保障机制水平在产业类型上的分化主要是通过第二与第一、三产业的差异突显出来。其二、科技产出水平在产业类型上的分化是通过第二与第一、三产业表现出来的。这两层事实在逻辑上诠释出:科技资本绩效不足导致产业结构难以提升取决于科技保障机制的不健全与科技产出水平的低层次,而后者又是以前者为前提的。因此,科技资本在温州民营经济产业结构分化上的焦点集中在科技保障机制层面。

(四)城市化过程中科技资本与企业分化的隐性变动

作者有意通过区域差异来解释科技资本在区位上的级差,突出区位优势对于科技资本影响程度,从城市化视角考察科技资本与民营企业分化的隐性功能。一般认为城市化进程的加快引发科技资本对企业分化的显著。2006年中国城市化率为43.9%,而2006年温州城市化率为62.08%,预示温州民营企业科技资本在区域上对企业分化显著。但在区域差异分析中没有次变量显著的结果,归因何在?不难发现由于社会资本较高摄入与乡村工业化发展道路改变了传统的研究范式:其一,企业社会资本的高度介入使得科技保障机制的理性受损。2006年中国第七次私营企业抽样调查数据分析综合报告:在上市的民营企业中,高层管理人员的亲属占54.2%,在有上市打算的企业中,高层管理人员中的亲属占55%。由于社会资本的先赋性与特定性,妨碍了科技资本要素的流动与创新,致使在企业分化中的效应递减。其二,乡村工业化水平分散了市区城市化发展带来科技资本的显著。由于温州草根经济的地域特色,在发展工业化中采取两腿走的模式,城市工业化与乡村工业化齐头并进,造成生人口、资源在两大区域的集中,农民城如雨后春笋般崛起,形成城市化与集镇化并重的布局,科技资本在城市化与集镇化并重格局中呈现均衡化的态势,以2006年为例,市区城市化率45%,县区城镇化率为15%。

注释:

①从统计年鉴提供的指标进行操作,将民营企业规模分为大型企业、中型企业、小型企业;民营企业类型分为第一产业企业、第二产业企业、第三产业企业;民营企业区域分为城区企业、县区企业。市区企业包括市直属企业、三区企业(鹿城区、龙湾区、瓯海区);县区企业包括两个县级市企业(瑞安市、乐清市)与六个县级企业(洞头县、永嘉县、平阳县、苍南县、文成县、泰顺县)

参考文献:

[1]史晋川.制度变迁与经济发展:温州模式研究[M].杭州:浙江大学出版社,2004.

[2]蒋和胜.论科技资源向科技资本的转变[J].河北大学学报,2005,(6).

[3]马同斌.民营企业分化问题研究[J].北京农学院学报,2003,(3).

[4]温州市统计局.1999-2008年温州统计年鉴[R].北京:中国统计出版社.1999-2008.

[5]中华全国工商业联合会.中国民营经济发展报告[R]北京:社会科学文献出版社出版,2002-2008.

(责任编辑/王丽君)