论通海垦牧公司的历史功绩

殷定泉

摘要:清末淮南盐产的衰落,使淮南盐区仅靠传统的单一的盐业产业结构,已不能满足广大灶民的生活需要。为调整淮南盐区产业结构,解决灶民生计,张謇率先创办通海垦牧公司。通海垦牧公司的成功经验,为盐业生产衰落的淮南盐区指明了一条废灶兴垦、调整产业结构的出路。淮南盐垦事业发展至20世纪30年代,在水利工程、农田建设、作物种植、盐业生产和社会事业等方面都取得了显著的成就。

关键词:通海垦牧公司;淮南盐垦;历史功绩

中图分类号:K252文献标志码:A 文章编号:1002—2589(2009)17—0133—05

清代全国共有十一大产盐区,其中两淮盐区的地位举足轻重,无论产销量还是行销范围均居全国之冠。因而有“两淮鹾务,甲于天下”[1]之美誉。“天下盐课,两淮独居其半”,[2]卷九十五只要“举两淮”则“天下可知也”。[2]卷九十四但是,从清朝中叶开始,由于盐政积弊、海岸东移等因素的影响,两淮盐区便逐渐失去往日的辉煌,期间虽经陶澍、陆建瀛、曾国藩、李鸿章等人的着力整顿,也未能挽回其整体衰落的命运。

一、淮南盐产的衰落

“清初沿明旧制”,两淮盐区“设场三十”。[3]卷一百后来几经裁并,至清末仅存18场,淮北有济南场、中正场、板浦场和临兴场(即青口场)等4场;淮南有金沙、吕四、余东、余西、掘港、丰利、石港、角斜、栟茶、庙湾、刘庄、新兴、伍佑和富安等14场。淮南盐场明显多于淮北,因此其产量亦较淮北为多,据清顺治二年规定,淮南销盐1181237引,淮北销盐229123引(注:当时每引200斤)。乾隆九年规定,淮南销盐1529339引,淮北销盐296982引,淮南与淮北的盐产量大约是5:1。[4]139-140淮南盐的行销范围(即销岸)也比淮北广阔。按清朝盐制,淮北盐仅行销于皖北、豫南,而淮南盐则行销于湘、鄂、西(江西)、皖,即所谓“扬子四岸”及外江内河等食岸(即靠近场灶,盐课较轻的销区)。

可是到了清朝末年,形势发生逆转,淮南淮北盐场这种产销状况不复存在,由于海势东迁、卤气淡薄、本重利微及废灶兴垦等因素的影响,淮南盐区的产盐量急剧下降,“石港、刘庄等场产盐既少,金沙场且不出盐”。[5]淮南各盐场,大多有名无实。实际从道光朝开始,已有借买北盐接济南销之事发生,至“光绪三十四年(1908年)始有在淮北苇荡左营铺设官圩之事,嗣有商人同德昌承领官办续铺新圩四圩,并自行添铺六圩。宣统三年(1911年),又有场运商人公济禀请铺圩二十条,作为济南之用,“此济南筹议设场之缘起也。”[3]卷一百从此,淮北盐产量超过淮南。

淮南盐产的日渐衰落,直接影响灶民生活。为了养家活口,他们不顾盐官之严禁,便纷纷私自废灶兴垦。“范堤以内之灶地,既已悉数开垦,即在范堤以外,亦皆垦地渐多,灶地日狭。”[4]140但是,“淮南旧制,按丁给荡,蓄草供煎,禁止私垦,法至严也。”[3]卷一百一相沿已久的煎盐习惯和盐法的规定迫使煎丁不可能大规模的开垦。当时,南通人张謇目睹此状,认为非公然开垦盐田以培植棉花,则不足以救民生。

二、通海垦牧公司的建立

张謇自创办大生纱厂之后,经常出差到上海,发现上海拉洋车及推小车的人,百分之九十是海门或崇明人。他曾调查过他们的生活,都很困苦,了解他们到上海谋生的原因,即是无田可种,迫于无奈。他还留心其他劳动苦力,又发现盐城、阜宁、淮安等县的乡民,多半在上海充当轮船码头装卸货物之杠棒苦力,其生活状况,比洋车夫还恶劣。此外,在与山东帮的竞争中,常有聚众斗殴情事发生。当时张謇就想,通州范公堤外之海滨,直到阜宁县境,南北延长六百华里,可垦之荒田,至少在一千万亩以上。

1900年(清光绪二十六年),张謇与汤寿潜、李审之、郑孝胥、罗振玉等人,拟订了一个章程,将创办垦牧公司的宗旨、要求开垦的界址、集股及处理地权纠纷的办法呈报两江总督。1901年(清光绪二十七年)正月获准,从而取得了开垦权。同年五月,通海垦牧公司正式成立。

《通海垦牧公司集股章程启》明确提出,创办通海垦牧公司:“一务使曠土生财,齐民扩业;一为国家增岁入之资,收本富之利;一储通海小学堂、农学堂经费;一务使公司获最优之利,庶他州县易于兴起。”[6]212-213

据刘厚生回忆,张謇后来在谈到创办通海垦牧公司的思想根源时,进一步说明:“我们儒家有一句扼要而不可动摇的名言‘天地之大德曰生,这句话的解释,就是说一切政治及学问最低的期望要使得大多数的老百姓,都能得到最低水平线上的生活。”张謇当初办纱厂,以大生两字命名,就是“天地之大德曰生”的涵义。“而现在要扩充盐垦,亦不离此宗旨。换句话说,没有饭吃的人,要他有饭吃,生活困苦的,使他能够逐渐提高”。[7]251-252

由此可以看出张謇创办通海垦牧公司,就是要在淮南盐区发展农业生产,增加社会财富,解决沿海人民的生计,使他们逐步过上好日子。

公司采取股份制的形式,其经营模式为西方近代大农业企业经营模式——股东会领导下的总经理负责制。公司设总理一人(张謇兼任),公司经理一人,工程经理一人(堤渠沟洫是工程事),垦务经理一人(潴淡种青是垦事),牧务经理一人,农学堂经理一人,平时各管一事,遇有关系全局之事,则通过公司会议决定。[6]221

公司的资金来源主要是股东投资。“仿泰西公司集资堤之,俾垦与牧。”“甚愿天下凡有大业者皆以公司为之。”[6]212公司“股本以规银二十二万为准。每股规银一百两,共二千二百股。入股先尽通境本完粮海境前报案之人,次通海人,次本省人,次外省人。愿入股者先行认数报名,自一股至数十百股听便。”[6]220公司自1901年10月开始集股,至1904年实收股金209180两。[6]257所收股金用于堤渠工程、营造房屋、收买荡地以及各项开支。

三、通海垦牧公司的历史功绩

(一)在通海垦牧公司的示范带动下,一大批盐垦公司相继建立

通海垦牧公司在创办十年以后,始有余利,除一切开支及修理所费外,每股每年净利至少可以有10元,多达60余元。“前者唱于于,后者唱喁喁,继垦牧而起者,南通有大有晋,如皋有大豫,东台有大赉、大丰、通遂,盐城有大祐、泰和、大纲,阜宁有华成、阜余、新南,盐垦公司十余,其地视垦牧小者倍,大辄七、八倍,而距海远,卤淡土沃收效视垦牧易,事半功倍,亦固其宜。”[6]398可见,通海垦牧公司的成功经验,为盐业生产衰落的淮南盐区指明了一条废灶兴垦、调整产业结构的出路。自此,淮南盐区掀起了围垦造田,大兴农业,盐垦兼营的热潮。

1914年,第一次世界大战爆发,西方列强为重新划分势力范围在欧洲进行撕杀,无暇东顾,客观上为中国民族工业——棉纺织业的发展提供了契机,种植棉花便成为有利可图之事。“当时一般人鉴于垦牧公司的获利,视垦植事业为致富捷径。故欲组织一新公司,也不若往昔困难,只须有人号召,股本筹集,立时可就。甚至有辗转相托,以不能入股为恨事者。……大生纱厂举其历年的积累之款,悉以入股。淮海实业银行,几以全部股本,经营垦植,而社会上一般人士对于垦业的态度,更是热烈异常。股东之广,几遍全国。”[8]垦业发展可谓盛极一时。北洋政府见此情景,于1914年设立了淮南垦务局,想借此捞取一笔收入。同年8月,又公布了《垦务章程》,规定:“甲、范堤内(堤西)原额灶地、草荡,按引完课者,一律放垦;乙、范堤外(堤东)原额正续升草荡,按引完课,距海已远,卤气净尽者,一律放垦;丙、接涨沙荡新淤,未入引额完课,距海亦远,卤气已淡者,一律放垦;丁、凡应放垦之地,有折课者,呈验证据,或近三年完课,印串补价,给照领垦。无折课者,先尽现时耕种樵采完全管业之户,缴价承领”。[4]252-253

1913年9月11日,北洋政府任张謇为工商总长兼农林总长(后改农商总长)。张謇主持的农商部,工商政策多采取保育主义,并以保育农业为主。鉴于当时商品输入最多,且对我国影响最大的是棉纺织品的实际情况,张謇主张必须首先扩张原料之数量,并改良其品质。考虑到农民认识水平有限,积极性难以调动,张謇倡导“宜用奖励法”,奖励之中,“又分扩充改良二法,扩充则注重大农,改良则注重小农。”具体奖励办法与幅度,“凡集合公司,垦辟荒地,植棉至一万亩以上者,奖一千元。五万亩以上者,奖六千元。十万亩以上者奖一万二千元。二十万亩以上者奖三万元。凡个人改良棉产十亩以上者每亩奖二元。农会农校及私人或公共团体改良五十亩以上者,每亩奖一元五角。公司改良百亩以上者奖一元。”[9]1914年4月11日,农商部颁布《植棉制糖牧羊奖励条例》,8月18日,又颁布《植棉制糖牧羊奖励条例施行细则》。此举不仅开辟了地方利源,而且为纺织业扩充了原料。

从此,淮南盐垦事业的发展得到政府政策鼓励、支持与保障,各盐垦公司纷然兴起,至1922年,公司数增至45家,资本总额增至22666000元(缺9家统计),共有土地5238500亩(缺4家统计)。[10]从而形成淮南盐垦公司的巨大规模。

(二)加强基础设施建设,推动淮南盐区经济社会事业整体协调发展

1.注重农田水利建设,使河网化与条田化同时完成

通海垦牧公司非常注重农田水利建设,使河网化与条田化同时完成,突破小农经济的生产经营格局,河、堤、路、桥四通八达,为农业机械化作业准备了条件。张謇按天然地形将公司的土地分成八个区,“大要则地势迤西北而东南,为堤八:曰牧场,曰第一,第二,曰第三、四、五、六、七;濒海者曰外堤,濒通潮大港者曰里堤,濒通内水河渠者为次里堤,堤中分格者曰格堤;外堤度广底十丈,里堤、次里堤广底四五丈不等,共长三万六千余丈。堤之外为港二:曰蒿枝,曰川流。河五:曰盐垦分界,曰淮委,曰中心,曰小沙洪,曰塘蒿。其度最宽者十丈,狭亦五丈。堤之内四周而输外者曰干渠,纵横而受输于干者曰支渠,长度等堤,干广五丈、七丈,深均六尺。支广均四丈,深五尺……桥梁大者凡一百六十有九,小者凡二百五十有七,三闸之外,涵洞凡七十有五。”[6]397-398

除通海垦牧公司外,在其他诸盐垦公司之中,大丰公司的“工程建设,颇称完美。计全境四界堤长六百四十二里,俱高五尺,阔四丈;闸坝三十五座,阔一丈六尺,长五尺;桥梁六百九十道,大路九百里,宽一丈二至二丈五,汽车四达;小道一千六百里,宽五尺。大路两旁林荫整列,景色殊佳。河渠纵横,大河长三百二十里,深八尺,宽六丈,大水时,小汽轮可以行驶,即所称子午、卯酉两河是也;小河长二千二百里,深四尺至六尺,宽一丈至三丈。”[4]208

在新兴的垦区,规模较大的公司都进行了类似的农田水利基本建设。据淮南盐垦各公司管理处1937年对其所属的通海垦牧、大有晋、大豫、华丰、大赉、泰源、通济、遂济、通遂、裕华、大丰、泰和、大祐、大纲、合德、阜余、华成等通泰17家盐垦公司的不完全统计,就兴筑堤圩585.8公里,开凿河渠1737.9公里,配建涵闸92座。[11]189淮南盐垦区大规模农田水利基本建设,基本实现了垦区土地的河网化、条田化、方正化,构筑了一副资本主义大农业的框架,为垦区内实施机械化作业、发展规模经济与实现可持续发展奠定了基础。

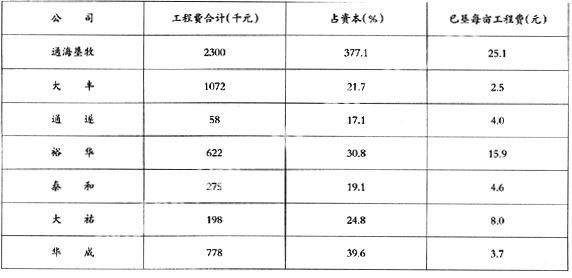

马克思指出:“资本能够固定在土地上,即投入土地,其中有的是比较短期的,如化学性质的改良、施肥等等,有的是比较长期的,如修排水渠、建设灌溉工程、平整土地、建造经营建筑物等等。我在别的地方,曾把这样投入土地的资本,称为土地资本。它属于固定资本的范畴。”[12]698淮南盐区各盐垦公司在工程建设方面都不惜重金,投入大量资本,现将可知的主要七家公司的土地资本投入情况列表如下:[13]

从表中可以看出,在这方面投资最多的是通海垦牧公司,累计投资总额高达230万元,平均每亩达25.1元。这些固定资本的投入,逐步改变了封建小农经济的粗放式经营,朝着资本主义集约化方向发展;同时使垦区的农田建设水准,超过了当时苏北内地农区,更为小农经济所望尘莫及。据此,严学熙同志认为,土地经营者能否把大量资金投入水利工程和农田基本建设,应是区别资本主义大农业经营,还是封建自然经济的一个重要标志。[10]

2.调整传统单一的盐业产业结构,形成农林牧副综合发展的大农产业结构

盐垦事业的发展,调整了淮南盐区传统单一的盐业产业结构,形成农林牧副综合发展的大农产业结构,为盐产衰落的淮南盐区的经济发展注入新的活力。张謇在创办通海垦牧公司时,便明确指出要使垦与牧两者结合互补,以利综合开发。“海门言垦利至近者十年,远或二十年。自筑堤至能种棉豆粟麦之日,中隔批卖、召佃、辟渠、通沟、潴淡、种青,寸寸而度,诚亦非一二十年不可。(有筑堤十余年,未辟沟渠,至今犹未开垦者。)今腾出年份,将畜牧列在种青之后,种棉豆粟麦之前,畜牧所遗之肥料,即可粪地,畜牧所卖之利息,又可浚渠。先择地千亩试办。第一堤成,种青一二年,即将牧场移入,又一二年后移入续成堤内,以次递移,五堤皆周,则散牧于堤渠之间,其堤脚渠唇,遍植桐桕(土性相宜),奇零之地,兼事林业,务使本利循环相生,故垦与牧兼办”。[6]213-214可见,张謇办通海垦牧公司,是想以种植业(即小农业)为主,兼顾牧业和林业共同发展,试图建立生态农业和大农业的产业结构。即便是种植业,张謇也不主张单纯种植棉花,而是以棉花为主打产品,兼种麦、豆、粟,使粮食作物与经济作物共同发展,农产品实现多样化,通海垦牧公司“夏季除植棉外,并种玉米、大豆,冬日可小麦、蚕豆等,歲有两获。更有夏日以早稻与棉花轮种者……作物颇为复杂,已变一物制为多物制矣。”[4]227公司还非常注重“本利循环相生”,发展循环经济。特地将畜牧列在种青之后,种棉豆粟麦之前,以使畜牧所遗之肥料,用于粪地,畜牧所卖之利息,用于浚渠。

1937年,淮南盐垦各公司总管理处对其所属的通海垦牧等17家盐垦公司进行了不完全统计,垦区的农业和副业有了较大发展。由于推广了优良品种和先进的耕作技术,垦区农作物的产量也逐步提高。1937年棉花(籽棉)年产量达到67.99万担,麦、蚕豆、玉米、黄豆等杂粮年产量达到9.37万担。与此同时,副业生产也得到相应发展,1937年共有手摇纺车及织布机13600台、蜂群730箱、猪8280头、牛5607头、羊6770只、鸡鸭110200只。垦区农业经济的发展,不仅为南通的棉纺织业提供充足的原料,而且也养活了大量人口,解决了淮南盐区灶民的生计问题。1937年,17家公司实有佃农49604户,304980口,并且还在继续增加。[11]189

3.改进煎盐技术,提高盐产质量

盐业在各盐垦公司中属于夕阳产业,但由于在调整产业结构过程中,一些灶户注重改进煎盐技术,实际每灶产量反较清末有所上升,还有些灶户为解决煎盐与垦植的矛盾,废煎改晒,降低了生产成本,提高了淮南盐的质量。成绩较为突出的是同仁泰盐业公司,该公司历掷巨资,遍试新法,对传统的盐业生产进行改良,最后归于板晒,终于生产出精盐新产品——吕四改良盐,成为我国近代精盐工业的开端。1906年,“其精制之盐”赴意大利秘拉诺万国博览会参评,“万国评议,称谓色味俱佳,得最优等奖牌,亦差为中国盐发现于世界之代表。”[6]550它不仅使国民食品质量安全得到了保证,而且也有效地抵制了国外以中国食盐不精为借口,开放中国食盐市场的无理要求。公司“每年所入,除给盐丁工价不计外,所获余利,亦在万元以上,虽不若垦利之厚,而维持人民生计则一。”[14]

4.注重经济社会事业整体协调发展

淮南盐垦区农业生产的发展和人口的增加,带动了垦区其他经济和社会事业的发展。张謇认为:“公司有地方,地方应自治,自治则公司界内,尚有他日次第应办之教育实业。”[6]395-396于是便借各股东之力,以成建设一新世界雏型之志,为雪中国地方不能自治之耻,虽牛马于社会而不辞。凭着一股韧劲与毅力,经过二十多年的苦心经营,在通海垦牧公司境内,1924年已有8所小学校,预计10年可以普及,高等小学9年建成,此外有公安局、自治公所、计时钟楼、工场、消防室、拘留所等,“足为乡镇前导矣。”[6]398胡焕庸一行在进行实地调查时,停车通海垦牧公司闸上,“外望海波沙滩,一片荒赤,而堤内则阡陌纵横,屋舍俨然。”[4]227呈现出一片欣欣向荣的景象。

后起的各盐垦公司,基本上都以通海垦牧公司为榜样,亦使政治、经济、文化、教育等同步发展,试图在本公司范围内“建设一新世界雏型。”1937年,淮南盐垦各公司总管理处对包括通海垦牧在内的17家盐垦公司的调查统计,在17家公司范围内共有公路1761公里,桥梁711座,电话线路631公里,仓库(堆栈)474间,轧花厂、榨油厂、纺织局共14处,测候所、雨量站10处,武装警察936名,诊疗所10处,合作社95所,小学54所,中学2所,技术训练班2处。[11]189淮南盐区原为“穷海荒凉寂寞之滨”,除星星点点的煎盐灶舍外,罕见其他建筑物。自从各盐垦公司相继建成后,“屋舍俨然”。为适应经济发展的需要,各公司都非常注重小城镇建设,以培育市场,先后在交通便利之处建设新市镇25座,通属通海垦牧公司的海复镇,大有晋公司的三余镇、东余镇,大豫公司的大豫镇,泰属大丰公司的新丰镇,大赉公司的通泰镇等,街道宽阔,大屋栉比,均为其中的佼佼者。如海复镇“街广二丈四尺,佃农所资廛店悉备,殷殷有声焉。市政隶公安局,局附自治公所……凡建筑之屋属总汇者,百七十有五间,……镇店若公所,综四百八十有九间……尤便于农商。”[6]398这些新的“盐垦市镇”逐渐成了垦区政治经济和文化中心,并发挥辐射功能,推动垦区经济社会事业进一步发展。

四、历史经验的总结

淮南盐区的废灶兴垦由1901年张謇创办通海垦牧公司肇其端,1914年至1922年为淮南盐垦事业发展的鼎盛时期,此后由于国际国内因素的综合影响,便逐渐衰落,直至20世纪40年代末各盐垦公司纷纷债台高筑而破产歇业。但是不管怎样,近半个世纪的艰苦创业过程,毕竟使淮南盐区的经济社会事业得到了全面发展,同时也为我们留下了宝贵的经验,对当前调整和优化产业结构,发展农业和农村经济,进行新农村建设,提供重要的历史借鉴。

第一,产业结构调整要因地制宜,并且以市场为导向,发展商业性农业。淮南盐垦区地处黄河长江下游,区域内的土地由长江淮河及旧黄河诸流水淤积而成,即所谓河成冲积地,该土质易于耕作,作物种植最为相宜者为棉类。1911年,张謇在通海垦牧公司第一次股东会议上发表演说,回忆公司创办历程时,认为大生纱厂,只是工商之事,如果“不兼事农”,则“本末不备”,于是“毅然担任期辟此地,广植棉产,以厚纱厂自助之力。”[6]385鉴于此,垦区春季以植棉为主,秋季种麦,但考虑到要休养地力,所以种麦很少。刚开始时,棉花种植基本都种小洋花(土名叫荡花),时大生纱厂等均纺粗纱,小洋花非常合用,价钱也较通花为贵。但东三省沦陷后,关东大布的销路断绝,通海土布随之也一落千丈,故从前大生纱厂等所纺之粗纱销路立断,不得不改纺细纱,以另谋出路。1933年,大生纱厂在大丰公司率先提倡改种细绒之山东棉与脱子棉,当年就见成效。次年,淮南盐区大多改种。

第二,加强农业基础设施建设。农业基础设施建设是实现农业可持续发展的前提。淮南垦盐区,地属里下河冲积平原,地形低洼,河身与平地同高,水行陆上,全赖两岸堤防以御其患。因此,张謇经营垦务,首重水利,修筑大堤以御海潮。大堤既成,再于垦地四周筑堆围,开转河,根据垦地的宽度,定堆围之高低。再于内部开纵横之大河,河道出口处,筑闸以节启闭,闸身大小视流量多寡而定。河成之后,便分区划土窕,以至分土窕,每土窕计二十五亩,区界筑马路,可通汽车。其它各公司范围较大者,莫不皆然。

第三,改良土壤以厚地力。淮南鹽垦区虽适宜种植棉花,但土壤中多含卤质,卤质最重的地方,往往白地无茅(土名叫光板),严重影响垦区的生产发展。因此,垦区各公司都非常重视土壤改良,其法用茅草遍盖地面,荫蔽日光,使卤气不致上升,再经雨水之冲洗,土质逐渐变淡,然后种青,这样经过几年时间,原先的赤卤之区全成芦荡,即可种植棉花。还有的新垦之地,为培养地力,采用绿肥肥田法,方法是种豆科大麦与草头(黄花菜),待其尚未长老成熟,将其翻耕入土中,则土壤日益肥美,更宜耕种,且产量也高。

第四,经济社会事业统筹兼顾,协调发展。张謇首创垦牧公司,并没有片面追求经济效益,在奏部定案时,便拨地五万亩以储备通海小学堂及农学堂之经费。并坚定在垦区建设一个新世界雏型之志向,不辞辛劳,成绩斐然。就以教育而言,垦区教育的兴替,与垦务的进展关系极为密切。因为垦区大多数佃人,均为崇海启通之人,离乡数百里,远来垦殖,垦区之社会组织,如能完备,则各佃人均将携带眷属,常驻垦区,专心种植,尽力改良土壤以厚地力。反之,如社会组织不甚完备,儿童无适当就学之所,各佃人为儿童就学计,势必不能携眷到田,而仅是农忙到田耕种,待收种一过,便各返回乡里。令人欣慰的是,淮南盐垦区在条件许可的范围内,最大限度地推进了当地经济社会事业协调发展,在教育、医疗卫生、市镇建设、交通、通讯、社会治安、社会福利等诸多方面都取得了明显成效,为苏北沿海农村的和谐、稳定与可持续发展奠定了良好的基础。

参考文献:

[1]魏光焘.两淮盐法志[M].光绪三十一年刊于金陵:卷五十八.

[2]周庆云.盐法通志[M].上海:文明书局,1915.

[3]张茂烔.清盐法志[M].北京:盐务署,1920.

[4]胡焕庸.两淮水利盐垦实录[M].南京:钟山书局,1934.

[5]赵尔巽.清史稿[M].北京:中华书局,1977:3637.

[6]张謇.张謇全集:第三卷[M].南京:江苏古籍出版社,1994.

[7]刘厚生.张謇传记[M].上海:上海书店,1985.

[8]张保丰.淮南垦植的过去与未来[J].新中华,1935,3(24).

[9]中国第二历史档案馆、沈家五.张謇农商总长任期经济资料选编[M].南京:南京大学出版社,1987:357.

[10]严学熙.张謇与淮南盐垦公司[J].历史研究1988(3):84-97.

[11]张季直先生事业史编纂处.大生纺织公司年鉴(1895-1947)[M].南京:江苏人民出版社,1998.

[12]马克思、恩格斯.马克思恩格斯选集:第二卷[M].北京:人民出版社,1995:540.

[13]王树槐.江苏淮南盐垦公司的垦殖事业(1901-1937)[J].中央研究院近代史研究所集刊1985(14):191-266.

[14]张謇.张謇全集:第二卷[M].南京:江苏古籍出版社,1994:630.

(责任编辑/王丽君)