肩负历史重任 延续古城文脉

朱立忠 王振宁 许岩余

山海关是秦皇岛市的一个分体式城市区,地处河北省东北隅,北依燕山,南襟渤海,八公里长城纵贯其间,雄关紧扼要隘。全区面积192平方公里,辖三镇四街,人口14万。

山海关历史悠久,文化源远流长。它的历史最早可以追溯到新石器时期小毛山遗址、将军台遗址和东汉时期的五花城遗址。明洪武十四年(1381年),大将军徐达在此设置山海卫,并筑城为关。山海关关城建筑布局独特,雄伟粗犷,气势磅礴,是中国古代建筑史上罕见的奇作。境内26公里的长城,是万里长城最精粹的地段,也是世界上保存较为完整的古代军事防御体系之一。

山海关在历史上曾经风云际会,许多重大历史事件曾在此发生,它与中国的军事、政治、历史脉脉相连。唐太宗李世民东征高丽,往返皆经此地,并驻兵扼守;明朝大将军徐达兵发数万,在这里建关设卫;吴三桂引清兵从这里入关击退李自成,血染石河,从此实现了明清两代王朝的更替;1900年,八国联军入侵山海关;1933年的长城抗战第一枪,榆关抗战……众多的历史事件,给这片古老的土地留下了100余处珍贵的文化遗产。其中被列为文物保护单位的有35处(全国重点文物保护单位2处,省级保护单位2处,市级保护单位8处,区级保护单位23处),构成了山海关丰富多彩的文物资源。“万里长城——山海关”是1961年被国务院公布的第一批全国重点文物保护单位,1987年又被列入世界遗产名录,2001年被国务院批准为第100座国家历史名城。

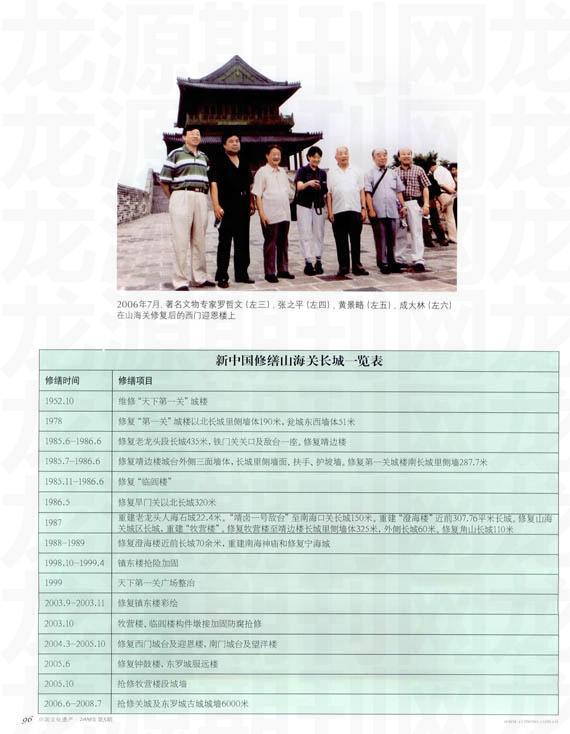

中华人民共和国成立以来,自1952年抢修天下第一关箭楼开始,在党和政府、文物部门的领导下,山海关区依托历史文化名城优势,深挖古城文化遗产内涵。将保护和抢救祖国优秀文化遗产当作头等大事列入重要议事日程,严格执行《中华人民共和国文物保护法》,注重加强文物资源的调查、考古发掘、政策研究等方面进行了有益的探索,取得了可喜的成绩,2005年被评为全国文物工作先进县区,还有众多的先进集体和个人被中央文明办、建设部、河北省政府和文物旅游系统表彰。

健全领导组织体系,加大文物保护投入

1纳入行政、群众管理体系,切实加强组织领导。1963年,设立秦皇岛市山海关文物保管所,专职负责全区的文物保护工作。针对山海关的文物古迹多,线路长、专业人员较少的特点,山海关区发挥群众义务保护组织的作用。于1980年在全国文物系统率先组建了群众性的义务保护组织,在境内长城沿线各厂矿、单位、街道居委会、驻关部队、休疗单位、农村社队分别建立了3至5人保护小组,长城沿线共建立50个义务保护小组,其中城市区29个,郊区21个。成员多为居委会主任、党支部书记、村主任和治保主任,这些组织在山海关长城及其它文物的保护过程中发挥了不可替代的作用。随着农村实行土地承包、撤乡并镇及居委会、乡村领导的变动,又于1986、1997、2001年及时对这些保护组织进行了调整,做到了人员更换,义务保护组织不散,确保了义务保护工作健康发展。几年来。义务保护员共发放宣传单近千份,收到情况汇报和电话举报几十次,及时制止并打击和处罚了许多损毁文物的行为。

1994年,山海关区制定了《文物保护细则》,成立了由区主要领导挂帅的“文物保护委员会”;1997年,成立区文物局,下设文物稽查大队、工程科、办公室,财务室、党委办,安全保卫科等职能科室,专司全区文物保护工作。历届山海关区委、区政府非常重视文物保护工作,每年召开1~2次文物保护专题会议和数次文物保护协调会议,研究部署文物保护工作。2000年专门成立了山海关文物古迹资源调查规划小组。为制定保护开发方案进行前期工作,2003年经省政府批准,又成立了山海关古城保护开发指挥部和相应的公司,将长城保护工作推向了新阶段。

2纳入经济和社会发展计划,依法有序保护文物。在《2002~2005年秦皇岛市社会经济发展实施计划纲要》中专门提到:“按照《中华人民共和国文物保护法》来保护山海关长城、关城,逐步修复山海关古城长城军事防御体系,如复建城中心钟鼓楼、南门望洋楼、西门迎恩楼、北门威远楼及护城河、瓮城、威远城”等;纲要还将山海关侵华八国联军军营旧址保护,老龙头文物保护区保护扩建,孟姜女庙文物保护区保护扩建列为主要内容,同时把山海关国际长城节、老龙头海会、孟姜女庙庙会列为主要节庆活动。

3纳入区财政预算,提供强大的财力支援。在山海关区经济基础多年来一直比较薄弱、历史欠帐多、财政预算经费存有较大赤字的情况下,历届区委、区政府坚持不懈地把文物保护工作作为主要工作来抓。1952年至1985年山海关区实施长城保护修复工程69项,投入资金3000万元(共计修复长城3541延长米,敌台8座、城台3座、关口3座)。1985~1996年,特别是在邓小平同志“爱我中华,修我长城”的鼓舞下,十年间共投入资金2532万元,修复长城1061延长米。重建靖边楼、牧营楼、临闾楼和澄海楼,修复宁海城899延长米。在重点修复保护长城的基础上。2001年山海关区还自筹资金80万元,修复了市保单位清真寺;自筹200万元,收回并修复了区保单位三清观。据统计,仅1999年752002年区财政投入文物保护维修费1.17亿元以上,是解放后至1996年文物维修经费总和的3倍。2003年启动古城保护开发以来,至2006年8月,共投入8.3亿元,其中省、市支持资金3亿元。2006年9月~2009年8月,山海关区通过自筹资金和招商引资又分别在文物古建修复、修缮,拆迁安置和街景整治等项目上投入近15.26亿元,其中政府直接投入7.06亿元,招商引资8.2亿元。

编制古城保护规划,有效实施文物保护

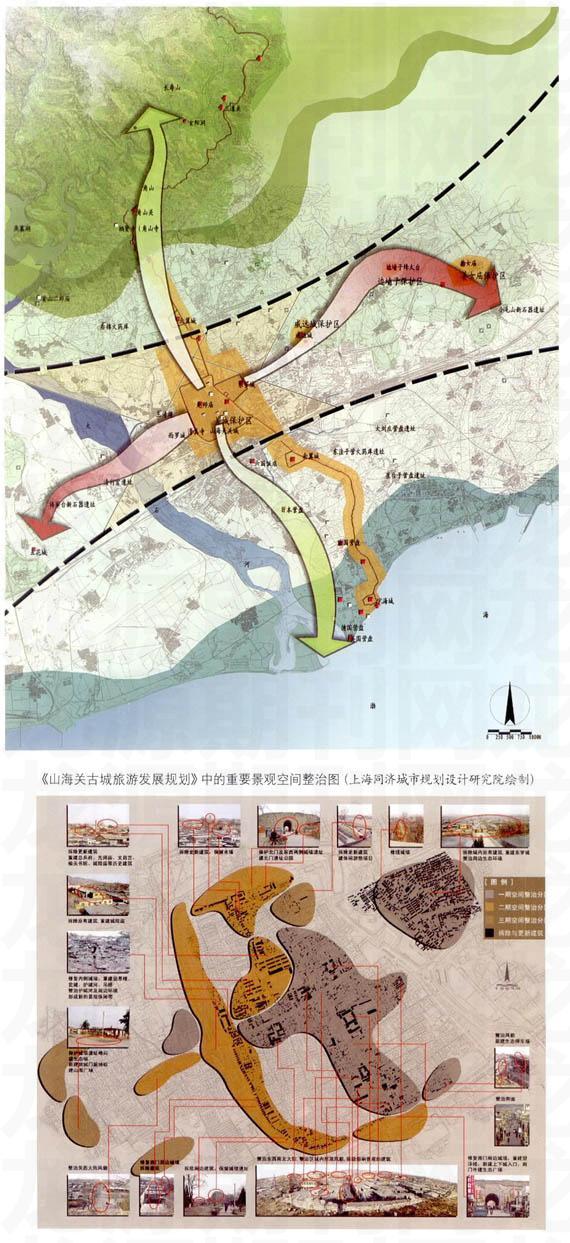

1科学编制保护规划,细化文保管理措施。科学的规划是进行古城保护、延续古城文脉的重要保证。山海关区本着“保护长城,继承传统,合理布局,发挥优势,开拓未来”的原则,牢牢把握长城文化这一主线,科学编制文物保护规划,把对境内文物保护的法律要求落实到规划细则中,落实到规划图纸上,使山海关文物保护的法律管理手段与行政管理手段有机结合,并使之具体化、形象化,增强了可操作性。1984年、1997年、2003年先后3次委托上海同济大学编制了《山海关古城保护总体规划》《山海关古城内控制性详细规划》和《山海关历史文化名城保护规划》,委托河北省古代建筑设计研究所制定了《山海关东罗城保护规划方案》《山海关古城保护规划》《山海关历史名城保护规划》,现在这些规划均已获

国家文物局和河北省人民政府批准实施。

2严格执行保护规划,依法审批各类建筑。规划是保护文物的依据,山海关区各项经济建设和社会事业的发展都严格依照文物保护各项规划要求进行,当经济建设与文物保护发生矛盾时,山海关区始终坚持“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的文物工作方针,各项建设绝对让位于文物的保护,特别是在古城的保护开发过程中。如2005年6月,省、市文物部门按照文物法规分别叫停了古城内东北军俱乐部、西大街三层楼等违规项目。在日常工作中,凡涉及长城与古城的建设项目,文物部门均有一票否决权。因此,山海关古城的古代军事防御体系才得以完好保存至今。

3大力整治环境容貌,再现古城历史风貌。文物保护区周围环境的整治是切实保护好文物的重要前提和条件,在1987年至2006年的二十年间,山海关区非常重视整治与文物保护单位不相协调的自然环境和社会环境。整治了长城周边环境,共拆迁关城城墙四周违章临建6000余平方米。1997年,拆除老龙头长城西侧、宁海城北墙外侧与长城景观不协调的建筑物4300余平方米,改建成2.6万平方米的绿地。1998年,拆除靖边楼长城内外的山海关四中、供销社、石油公司等建筑4000多平方米。1999年,对天下第一关广场及东罗城内西部进行了环境整治,拆迁建筑面积物达5000余平方米,投资3950万元整饬了天下第一关广场、恢复了环境幽雅的瑞莲阁公园。2002年,投资375万元改造了关城东大街砼路为条石路200余延长米。以上举措使得老龙头长城和天下第一关长城沿线的环境容貌得到彻底整治,历史风貌得以再现,受到上级领导和广大参与者的称赞。

山海关古城保护开发是2003年3月原河北省委书记白克明调研时提出的,同年底正式实施。作为“国家重点文物保护工程”“河北省1号文化工程”,山海关古城保护开发项目实施近六年来,得到了中央及国家有关部委,省委、省政府及省直有关部门和市委、市政府的高度重视、关怀关注和支持帮助。从2003年10月起,对山海关古城内的违章和不协调建筑进行了拆迁,规模之大超过历史最高,截止2006年8月共拆迁居民2200户,机关及企事业单位17家。六年来,古城保护开发给山海关带来了巨大变化,文物古迹得到有效保护。长城文化得到大力弘扬,百姓生活得到明显改善,旅游产业得到良性互动,经济社会得到全面发展。截止到目前,共实施工程46项,完成或基本完成41项,在建5项,完成投资18.4亿元人民币。

4发挥文物专家作用,严把文物保护工程质量关。从1952年著名古建筑专家罗哲文主持修缮天下第一关箭楼始,山海关长城等文物的修复工程就在国家、省、市文物专家的指导下进行。特别是在2003年《文物保护工程管理办法》公布实施后,每项文物工程都严格按程序进行设计报批和招投标,仅在2004年就设计、论证、报批21项之多。不仅选择高标准的文物工程监理,而且省文物局还专门成立了山海关古城保护专家组,聘请了罗哲文老先生为顾问,河北省文物局局长谢飞任组长,付清远、张之平等古建专家为成员,专家组定期按工程进度进行阶段性检查验收。例如2005年5月,通过检查及时指出了山海关西门迎恩楼、南门望洋楼施工中的技术性错误,通过责令停工整改,拆除重建等方式纠正了错误,从而保证了文物工程质量。由于严格监督施工,使得南门、西门城墙马道修复工程通过了省初步验收,被定为省优并申报国家优秀工程,做到了对历史、人民和子孙后代负责。

狠抓文保日常管理,宣传落实文物法规

1严格落实“四有标准”,加强文物档案管理。山海关区境内所有的文物保护单位都实现了“有组织、有范围、有标志、有档案”,完全达到了“四有”标准。1999年1月,按照省、市文物部门的要求,重新建立完善了“文物保护档案”,档案管理达到了国家三级标准,又整理了囡保、省保档案,使山海关的文物保护走上了规范化,法制化管理轨道。2005年被评为全省,全国文物工作先进县区。山海关区文物部门被评为全省文物工作先进单位。

2狠抓文物消防工作,确保各类文物安全。健全了区内文物保护单位的消防安全规章制度,建立安全消防救护组织,分工明确、责任到人,对相关人员进行定期的业务培训和消防演习。境内长城沿线的箭楼、城楼、文庙大成殿、清真寺等砖木结构建筑全部安装了避雷设施,每年进行监测检查,发现问题及时进行整改更换,澄海楼、靖边楼、天下第一关箭楼附近都配备了消防栓,所有古建筑物内,全部配置了手提式和手推式灭火器。多年来,山海关区的文物消防安全工作从未发生过重大事故,确保了文物古迹的绝对安全。

3切实加强文物治安整治,严办文物非法案件。依法加强了民间收藏文物和古玩购销经营活动的管理,严厉打击文物盗掘、买卖和走私活动,引导、规范民间收藏文物的健康发展和合理流通。1999年以来立案文物案件3件,处理3件。

4大力宣传《文物保护法》,营造良好舆论氛围。一是把每年的11月作为文物保护法“宣传月”,利用报刊、电视等新闻媒体进行宣传,利用流动宣传车深入全区文物保护单位、文化遗址坐落地的镇、村、街道办事处、文物开放单位、驻关单位、企事业单位进行重点宣传、走访。二是每年充分利用举办“中国山海关长城节”“老龙头海会”“姜女庙庙会”“角山金秋登高节”“国际博物馆日”等大型活动,大力宣传保护文物的重要性,使广大外地参观者和当地群众保护文物古迹的意识大大增强。三是2004年7月,山海关区积极配合国家文物局举行的“全国文物保护法知识大赛”,由区法制办、区文物局联合区直机关、镇街、文旅系统职工进行了“普及文物保护法知识大赛”,收到良好效果。通过广泛深入、灵活多样的宣传教育,参观者在文物古迹上乱刻乱画的现象没有了;当地群众扒城砖、取城土的现象杜绝了,凡是在文物保护控制范围内进行工程建设的施工单位,都能提前主动地申请、办理文物保护报批手续。如今,在山海关区保护文物已成为全社会的自觉行动。

扎实做好文物普查,全方位开展文保科研

1系统全面普查文物资源,真实客观提供文保依据。为使山海关境内长城及其他文物古迹、文化遗产得到有效、科学、规范管理,山海关区加强了文物普查、建档工作。在1970年代前两次普查的基础上,1987年以来,又先后两次对境内的长城及其它文物古迹进行了详细的普查。包括对长城进行了实测,确认境

内长城的为26公里,比1979年至1981年实测的长度多出2.1公里,拍摄现状照片200余张,绘制了三千分之一的平面图,对于长城的现状、建筑结构、城墙的落差、山险墙等做了详细的记录,将94座敌台分类,统一编号,调查出未在案的烽火台6座、墩台4座、新石器遗址2处。汉代遗址2处、近现代优秀建筑4处,为文物的保护工作提供了科学的第一手基础资料。1999年,山海关区自筹资金50万元,采用声、光、电等现代化技术,对全区150处文物古迹进行了普查录像,并在此基础上制作了“山海关文物古迹资源规划沙盘”,在长城博物馆大厅展示。

2自觉加强学术研究,扎实构建长城学研究体系。作为河北省的文物大区,山海关区在文物保护学术研究方面开展了大量工作,成绩显著。1984年以来,先后举办了两次全国性的长城学术研讨会、五届中国国际长城节,为挖掘长城文化。构建长城学体系作出了突出贡献。自1999年以来山海关区文物工作者撰写论文30余篇,学术专著5部,共100多万字。考古论文《山海关及其相邻地区古长城遗迹的调查考证》获1998年“长城主题论文大奖”,文物保护科研项目“防止沿海地区现存夯土长城风化的研究”和“北朝长城东部遗迹综合考察与分析”分别于2002年,2004年被列为“国家文物保护研究重点课题”项目。其中“防止沿海地区现存夯土长城风化的研究”项目已于2006年5月结题,获国家文物科技组验收通过。

3抢救性发掘文物古迹,科学提供长城史学依据。2003年以来,在河北省文物局专家的指导下,山海关区组织有关专家抢救性勘查了山海关城外边墙子烽火台,这是迄今为止发现的万里长城唯一一处坐落在城堡中的烽火台,是长城建制研究中不可多得的遗址。还抢救发掘三清观、总兵府、瓮城遗址等,并发现了一批有价值的文物,如清代乾隆御碑、七门明代铁炮和精美绝伦的元代彩色石雕女神像。这些不仅为保护修复山海关古城提供了科学依据,也为山海关长城史学研究提供了实物佐证。

4创造性运用现代工艺技术,不断提高文物保护科技含量。1999年,“天下第一关”城楼修缮所用木材全部运用中国林科院专利技术进行了防腐、杀虫和杀菌处理;2003年1月,山海关区所有文物库房都安装了语音数字联网报警器,这又是一例利用现代科学技术更好地保护文物的佐证。2004年,我们又将遥感考古、地探、雷达检测长城墙体稳定性等先进技术应用于长城保护与调查中。

切实加强文物保护,全力打造世界历史名城

山海关长城是古代城防的突出典范,山海关关城是山海关长城防御体系的中枢。为了更好地保护“山海关”,山海关区14万人民发挥一切可以发挥的才智,调集一切可以调集的力量,实施“山海关古城保护开发”这一伟大工程。

2006年4月,中共中央常委李长春同志视察了山海关古城保护开发工作,指示中宣部、文化部、财政部等相关部门全力协调,按山海关长城保护规划修复好6000米古城墙,资金由中央财政负担,并要求2008年前完成。河北省委、省政府、秦皇岛市委、市政府高度重视山海关古城保护开发工作,时任河北省委书记白克明同志自2003年3月以来多次来关考察调研这一项目,并作出了“保护古城、修旧如旧、政府主导、规划先行、市场运作……”的指导意见。时任河北省长季允石带领省直10个部门的领导多次来关协调古城保护开发的具体事宜。国家、省文物局局长以及局领导班子成员多次来关具体指导、协调这一项目,并给予政策、资金等方面的大力支持。山海关古城保护开发项目工作正在有条不紊的开展。

按照“山海关古城和东罗城保护规划”“山海关历史文化名城保护规划”,山海关古城保护开发项目总投资18亿元,占地面积1.5平方公里,预计10年完成。从2003年8月始到2009年8月已经完成了修缮古城的6000延长米城墙工程。修复完成了望洋楼、迎恩楼、钟鼓楼等标志性建筑。改陈了长城博物馆,并被评为“第六届全国博物馆十大陈列精品奖”,扩建了长城博物馆二期工程,已于2009年6月竣工;四条大街街景整治工程已基本完工。迁建和拆除区人民医院、制镜厂、服装厂等不符合古城保护规划要求的厂矿、学校、机关等企事业单位和居民住宅;为安置拆迁户,新建了古城东、西部居民区,建设行政中心、医院、学校等公共设施,并在开发项目的同时完善古城内水、电、讯、路、暖气等基础配套设施。到目前为止,站在山海关钟鼓楼上回望,已初现长城军事重镇的雄姿。但是还有城内文物古迹修复、古民居修缮等更多的任务需要几代人去完成,保护文物还将永远延续……