山东花生茎腐病发生规律及防治研究初报

郭洪参 李 林 齐军山 张 正 李长松 徐作堤 李 凡 万书波

摘要:对山东省十几个县市花生茎腐病的调查研究结果表明,该病在花生主产区苗期发病率高,主要危害茎基部及分枝,并与土质、气候、栽培方式密切相关。一般有两次发病高峰期,第一次出现在6月中旬,全省花生主产区普遍发生。8月中下旬以后,随着植株衰老,病情指数缓慢上升进入第二个发病高峰期。田间防治试验表明,好力克+多菌灵、腈菌唑+多菌灵、甲基托布津和百泰防治效果分别为92.36%、76.74%、79.8%和78.35%。

关键词:花生;色二孢茎腐病;发病规律;药剂防治

中图分类号:S435.652(252)文献标识号:A文章编号:1001—4942(2009)08—0083—03

近几年,随着花生经济效益的提高,山东花生种植面积有所增长。由棉色二孢(Diplodia gos—sypina Cooke)引起的花生茎腐病导致播种后幼苗大量死亡、田间缺苗断垄现象非常普遍,花生茎腐病已成为影响山东花生生产的主要因素之一。山东省土地辽阔,地理环境复杂多样,从胶东的沿海到沂蒙山区、鲁西南的黄河滩涂都是主要的花生生产基地。由于土壤构成、昼夜温差和气候的差异,各地花生茎腐病的发病时问、症状、主要病原菌未见报道。为了掌握花生茎腐病的发生规律,抓住病害的薄弱环节,及时采取有效防治措施控制病害,进行了本项研究。

1材料与方法

1.1山东花生茎腐病调查地点

济阳县曲堤镇和崔寨镇、宁阳县东庄乡、茌平县田庄镇、齐河县胡官屯镇、鄄城县董口镇、邹城市看庄镇、诸城市石桥子镇、安丘市兴安街办、招远市金岭镇、费县汪沟镇、莒南县涝坡镇、十字路镇、洙边镇等县市的花生产区。

1.2防治试验

1.2.1药剂拌种试验在济阳县曲堤镇鄢渡村两农户花生地,面积120 m×10 m,位于黄河大堤内滩,土质为淤积形成的疏松细砂土,花生连作8年,往年花生茎腐病较重。2007年4月26日播种,播种前用种子量0.3%的多菌灵(50%可湿性粉剂)拌种,以不拌种为对照。7月3日调查田间发病情况。

1.2.2药剂喷雾防治试验在济阳县崔寨镇三义村花生地,进行药剂喷雾防治。面积70m×20m,位于黄河滩,土质为淤积形成的疏松细砂土,花生连作10余年,往年花生茎腐病较重。2008年5月1日播种,未用药剂处理种子,5月21日田间发现病株。其中一块地每个小区分别用多菌灵1.82 g+好力克3.18 g+水15kg,腈菌唑4.77 g+多菌灵2.73 g+水15 kg,甲基托布津1000倍液,百泰1500倍液喷雾7次,每次用药间隔10天,以不施药为对照,重复4次,试验结果用DPS数据处理系统进行统计分析。

1.2.3供试药剂50%多菌灵可湿性粉剂(江苏苏化集团新沂农化有限公司)、60%百泰可分散粒剂(德国巴斯夫股份有限公司)、43%好力克(43%戊唑醇乳油,拜耳作物科学公司)、12.5%腈菌唑乳油(沈阳化工研究院试验厂)、70%甲基托布津可湿性粉剂(日本曹达株式会社)

1.3调查方法

每个小区随机选100株,分别记录病株和发病级数,调查取样点应离开田边1.5 m。统计分析病情指数、防治效果和病株率。试验结果用DPS数据处理系统进行统计分析。

调查分级标准为:

0级:枝叶生长旺盛,无萎蔫症状;1级:萎蔫枝叶不到整株的25%,茎部出现水浸状小病斑;3级:26%~50%的枝叶萎蔫,茎部形成黄褐色水渍状不规划病斑;5级:51%~75%的枝叶萎蔫,茎部出现深褐色坏死斑;7级:整株枯死,茎部组织黑色、腐烂,病部出现子实体。

2结果与分析

2.1山东花生茎腐病发生状况

幼苗期花生感病,子叶受到侵染呈黑褐色,病菌沿子叶扩展危害幼苗茎基部,形成黄褐色水渍状不规划病斑,后变黑褐色,叶片萎蔫,病斑自茎基部向外扩展,致使茎基部皮层脱落,组织腐烂,3—4天后地上部萎蔫枯死。潮湿时病部密生小黑粒点(分生孢子器),干燥时病部呈褐色干腐,茎内中空。成株期主要在花生的主茎及其几个分枝上形成灰褐色、水渍状病斑,后呈干腐状,发病分枝萎蔫,潮湿环境下产生分生孢子器。

从山东各地调查结果可以看出,茎腐病在花生苗期的发生与土质、气候、栽培方式有很大关系。

砂地发病重,在丘陵山地含砂石多的地块以及黄河滩区,中午阳光曝晒,地面温度很高,而团棵期前花生植株较小,没有遮住地面。幼嫩的花生茎基部暴露在阳光下,高温的砂土很容易对其造成灼伤,形成小的伤口,病原菌很容易侵入。夜晚温差大,地表形成的湿润空气又为孢子的萌发创造了条件。所以在这一时期花生茎腐病发生比较普遍,常常造成缺苗断垄;而在莱阳、安丘、诸城等某些粘土较重地块花生茎腐病的发病率相对较低。

7月份正值山东雨季,在雨后水土流失严重的山区,流水裹挟着泥沙冲刷花生地,也会对花生茎基部造成摩擦伤口。潮湿的环境中,病原菌在腐败的落叶上孳生,成为主要的侵染源。因此调查中发现山地、丘陵地带在多雨的年份往往形成第二次发病高峰,干旱的年份发病相对较轻。此外,成株期花生在风的吹动下,花生茎基部容易与地表的砂石相互摩擦造成损伤,也加重了病害的发生。

在栽培方式上,起垄栽培比平畦栽培发病率低,覆盖地膜比露地种植发病率低。起垄后提高了土壤透气性、保温保湿性,使土壤的比热容增大,避免了过热的砂土对花生茎基部的灼伤。土质疏松,植株根系发达,生长旺盛,增强了抗逆性。同时,高垄栽培也避免了雨水泥沙对植株茎基部的冲刷,防止土壤涝渍、通气不良和伤口被病菌侵入。覆盖地膜不但能提高地温,还能隔绝枯败落叶与地表的接触,减少了侵染源。

2.2药剂拌种试验

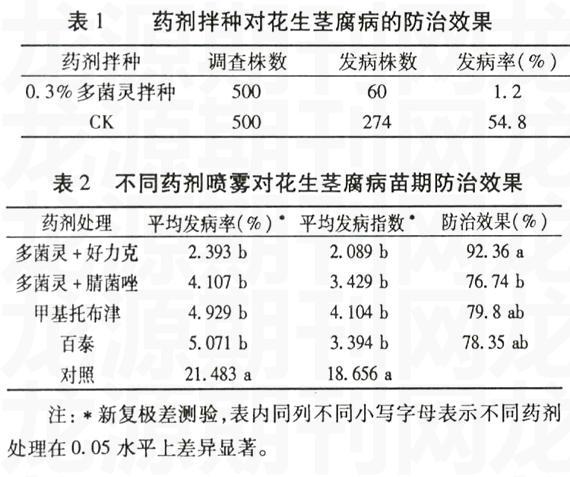

调查结果(表1)表明,拌种的发病率远远低于对照处理发病率。采用0.3%的多菌灵拌种处理操作简便,易于推广,可以明显降低田间发病率。只要处理好种子,对于预防早期花生茎腐病的发生具有良好的作用。

2.3药剂喷雾防治结果

表2结果表明,不同药剂喷雾处理的平均发病率和平均发病指数显著低于对照(P<0.05)。多菌灵和好力克混合防治效果最好,达到92.36%,其次是甲基托布津和百泰,但三者差异不显著。多菌灵+腈菌唑防效最低,与多菌灵+好力克差异显著;4个小区药剂处理的防治效果都在76%以上,而整个处理地块的总体平均防治效果达到81.81%。从发病指数也可以看出,在同一时期,药剂处理的地块发病指数明显低于对照地块。

2.4田间发病动态

5月21日田间发现病株,不论是药剂处理过的地块还是对照区,每次调查的发病指数变化趋势一致,都出现两次发病的高峰期。从出苗后14天开始,田间发病指数急剧升高,到6月中旬达到第一次发病高峰,对照区和处理区分别达到46.04和8.46;以后逐渐下降,7月底发病指数最低,分别只有2.36和0.62;此后又缓慢上升,到8月中旬对照区和处理区田间发病指数小幅上升,分别又达到7.64和1.86。第二个发病小高峰开始,一直延续到9月上旬花生收获。

3小结与讨论

在山东地区花生茎腐病一般有两次发病高峰期,第一次出现在6月中旬,全省花生主产区普遍发生。花生正处在团棵期到盛花期,发病率、发病指数最高。幼苗一旦发病,很容易造成花生的整株死亡,是田问缺苗断垄的主要原因。第二次发病高峰多集中在8月份,且发病指数小,仅在植株的几个分枝上表现症状。气候和地理环境不同,发病情况有明显差异:发病高峰期如果遇到阴雨连绵天气,病害可以迅速蔓延造成大面积死秧。砂质土壤发病率比粘土地发病率高;山区发病率比平原发病率高。而且与花生接近成熟期,植株衰老,抗病能力下降有很大关系。鲁南、鲁东南地区采用覆膜起垄栽培,播种早,发病早;在平原地区平畦栽培,播种晚,发病晚。

防治要从播种时处理种子开始,种衣剂拌种和出苗期覆膜能明显降低种子腐烂率,提高发芽率、成苗率。本研究表明,采用种子量0.3%的多菌灵拌种,能有效防止花生茎腐病造成的死苗。即使播种时未处理种子,出苗后田间发现病株时,及时选用多菌灵、好力克、甲基托布津等化学药剂多次喷雾,也能取得良好的防治效果。最好在5月底第一次发病高峰前用药,可有效地降低田间发病指数,控制病害的大发生。袁虹霞等(2006)认为,多菌灵在苗期防病作用尚可,但在后期防效不够理想,增产作用也相对较差。作者在对山东省其它地方花生病害普查时也发现类似的问题。因此在以后的防治研究中,应注意不同地区菌株抗药性的差异。