从晚唐律赋三大家用韵看九世纪闽方言若干特点

张凯

(枣庄学院 中文系,山东 枣庄 277160)

晚唐时期的赋家很多,影响最著的主要为王棨、黄滔、徐寅三人,他们被称为“晚唐律赋三大家”。这三个人均为闽地文人,王棨乃福清人,黄滔、徐寅皆为莆田人。三个人均是晚唐时期重要人物,生活时代很接近,黄滔、徐寅几乎是同年中榜。三个人都是进士身份,腹有诗书,才学出众。他们三人具有生存时空的相似性,同时私交甚笃,这为他们语音系统的音近关系提供了可能。他们的特殊用韵现象反映了九世纪闽方言的若干特点。

一、阴声各部

1.支灰部与鱼模部

王棨《贫赋》:子(止)所(语)②

《梦为鱼赋》:露(暮)事(志)故(暮)趣(遇)

黄滔《祭宋员外》:竖(麌)鬼(尾)

徐寅《朱云请斩马剑赋》:肆(至)怒(暮)

《员半千说三阵赋》:暑(语)雨(麌)士(止)武(麌)取(麌)补(姥)

《文王葬枯骨赋》:死(旨)土(姥);子(止)土(姥)

《驾幸华清宫赋》:翠(至)邃(至)事(志)数(遇)寐(至)

《卞庄子刺虎赋》:子(止)虎(姥);师(脂)徒(模)

《福善则虚赋》:父(麌)子(止)

支灰部与鱼模部通押是比较普遍的语音现象。但是在三大家的语音中似乎更有特点:③

福州 建瓯 厦门子tsy/tsi tsu/tsεtsu/tsi死sy/si si su/si肆sφy si su师sy/sa su su/sai士sφy/tai su su事sφy/tai su/ti su/tai鬼kie ky kui

例字中“子、死、肆”乃精组开口三等字,“师、士、事”乃庄组开口三等字。这些字在现代闽东福州话中文读韵母为[y],在闽南厦门话中文读韵母为[u],在闽北建瓯话中文读基本上韵母也为[u],皆读入鱼模部字。“鬼”字在闽北建瓯话中读入鱼模部字。看来,上述两部通押9例并非偶然,乃三大家方言的流露。止摄精庄组开口字宋代读入鱼模亦见于吴棫之《韵补》。他在讲述“五纸”和“八语”、“五支”和“九鱼”、“五寘”和“九御”时,多次提起两个韵类相叶。

如:

“五纸”:“子,……与纸叶者,声近‘济水’之‘济’。与语叶者,如今读。”

“八语”:“子……如今世俗所读,而与语韵叶。”

“五支”:“斯,相支切,声当如‘西’。”

“九鱼”:“斯,如今读,叶鱼韵。”

“九御”:“事,本仕吏切,古有一音,如今世俗所读,与御遇相叶。”

其实,不仅是韵书如此记载,这种现象在宋代福建文人用韵中亦甚突出。据刘晓南先生统计,宋代福建诗人有13人以《广韵》止摄押入鱼模部共计18例。[1]其实这种现象至明朝福州人陈第笔下也是经常出现的,比如他在“子”字下注云:“音止。古‘子’有二读:与纸叶者,声近‘济水’之‘济’。与语叶者,如今读。‘籽、梓’一类凡《诗》悉止音。”其注解几乎照搬吴注。同样,他在注解“士”字时也无不是这样。[2]

2.尤侯部与鱼模部

这里主要指鱼模部押入尤侯部,这种现象体现了闽方言特点。

王棨《一赋》:首(有)取(麌)有(有)偶(厚)手(有)

《梦为鱼赋》:牖(有)久(有)所(语)後(厚)不(有)

黄滔《戴安道碎琴赋》:陋(候)顾(暮)救(宥)候(候)奏(候)

徐寅《白衣入翰林赋》:步(暮)奏(候)

两部通押关涉到闽方言因素。

福州 潮州 厦门取ts‘y ts‘u ts‘u/ts‘iu有ieu/ou iu/u iu/u所su/sœ so sɔ久kieu/ku ku kiu/ku顾kou ku kɔ步puɔ pou pɔ陋lau lau lɔ/lau候xau hau hɔ/hau奏tsau tsau tsɔ/tsau

“取”字《广韵》麌韵、厚韵两收,当有鱼模、尤侯两读,常用鱼模部读。[1]牙喉音字“有、久”在现代闽方言福州话[“有”除外]、潮州话、厦门话中白读[u]韵母,可与鱼模字“取”相叶。这几个字所代表的相叶现象亦见于宋代福清人郑侠五言古诗《示女子》。在这首诗中,韵脚大致为“首、揉、守、就、偶、久、舅、母、咎、友、走、丑、取、趣、牖、书、覆、负、父、疚、剖、绶、口、斧、宥、步、乳、溜、肘、吐、丑、缕、五、朽、浦、妇、旧、皱、授、有、堠、聚、厚、骤、寿、书、佑、苦、后、斗、缶”,“取、步”所代表的鱼模韵字与“久、有”所代表的尤侯韵字相押。

候韵开口一等字,如“陋、候、奏”等字现代闽方言中韵母多读[au],厦门话文读韵母为[ɔ],与厦门话“顾、步”字的韵母相同。潮州话、福州话中的“顾、步”两字韵母稍异,“陋、候、奏”等字的韵母更接近“步”字的韵母,只是在舌位的高低上略有差异罢了。我们这里谈的是模、侯韵去声的问题,其实两韵所对应的上声也是相叶的。朱熹《朱子大全》卷七十一:“闽人谓口为苦,走为祖者,皆合古韵,不能尽举也。”“走、奏”皆为流摄精组开口一等字,读音当一致,只是调值不同罢了。“走”可入鱼模部,“奏”入鱼模部自是自然之理。此外,两部通押在《韵补》里也有反映,如“寿”字本属上声有韵[浊上变去后属去声宥韵],可在该书上声语韵中亦收录此字。《韵补》被众学者视为反映宋代闽方言的韵书,此例可交相印证。

3.歌戈部与萧豪部

徐寅《避世金马门赋》:祸(果)道(晧)我(哿)货(过)考(晧)瓢(宵)皓(晧)

两部通押,仅出自徐寅笔下。例虽少,可这绝非是偶然现象。早在唐代闽南诗僧义存的作品中就已经存在了,[3]至宋代福建7位诗人的诗中就有53例歌豪通押的例子。[1]“祸、货、我”等这三个歌戈部字在福州话中韵母分别为[uɔ]、[uɔ]、[ɔ](文读),与豪韵[au]很近,相互通押应该是很自然的了。其实这种歌豪通押的例子,在宋人笔记中就存在很多记载。如陆游的《老学庵笔记》、刘攽的《贡父诗话》等多见记载。

4.支微部与麻花部

徐寅《御沟水赋》:涯(佳)家(麻)霞(麻)花(麻)

《垂衣裳而天下治赋》:巍(微)仪(支)规(支)亏(支)为(支)涯(佳)

《草木》(诗):嗟(麻)涯(佳)家(麻)沙(麻)华(麻)

《梅花》(诗):葩(麻)家(麻)华(麻)花(麻)涯(佳)

同为徐寅所作,“涯”字却同时与支灰部和麻花部叶。

“涯”,《广韵·支韵》:“鱼羁切,水畔也。”又佳韵:“五佳切,水际。”意思上并无区别,只是读音不同。《集韵·麻韵》又增“牛加切”,“涘也”,义与《广韵》同。徐铉校《说文解字》新附“涯”字,云:“水边也。从水从厓,厓亦声。鱼羁切。”可是我们再翻阅“笺注本切韵”、“唐写本切韵”、“王氏刊补切韵”、“裴务齐本切韵”等韵书,支韵“鱼羁切”及麻韵下均未收入“涯”字。从字书及韵书的收字情况来看,至徐铉及《广韵》修订时代,“涯”字记有“鱼羁切”一音,至1037年《集韵》修订时“涯”字又增“牛加切”一音了。

但是语音的演变毕竟是渐进的,其实从文人用韵的语料中就可以发现“涯”字的语音变化并非这么简单,并非在一刻间就出现了。从唐代关中文人的用韵来看,该字共入韵21次,3次押支微部,见于中唐以前;18次押入麻韵,只见中唐以后。由此可见,“涯”字转入麻韵的时间至少是在中唐时期,至晚唐更为普遍。晚唐诗“涯”入韵103次,其中入麻韵92次,此后五代直到宋代,都是和麻韵相押为主,[4]这在徐寅的用韵中也得到了体现。

为了更清晰地说明问题,我们又对中晚唐福建文人的用韵做了一番考查。发现“涯”字入韵8次,4次出自中唐剑浦人陈陶之手,3次出自中唐泉州晋江人欧阳詹笔下,1次为晚唐侯官人林宽所为。其中7例[陈陶诗《续古二十九首》、《泉州刺桐花詠兼呈赵使君》、《竹十一首》、《陇西行四首》,欧阳詹《怀忠赋》、诗《闻邻舍唱凉州有所思》,林宽诗《华清宫》]是“涯”叶麻韵“家、麻、加、嗟、鸦、遐、霞、花、蛇”等字。1例是欧阳詹文《大唐故辅国大将军兼左骁卫将军御史中丞马公墓志铭》,“涯”与歌韵字“何”相叶。“何”今厦门话白读[ua],与麻韵[a]音近,由此可知该例“涯”字也是读入麻韵的。可见“涯”字读入麻韵是一个普遍的语音现象。从徐寅的韵例来看,“涯”字3次入麻韵,所以,把它归入麻花部是没问题的。

至于徐寅又把“涯”字与支微韵字相叶,也许是仿古的原因,毕竟“涯”字上古属支部。

5.尤侯部与萧豪部

黄滔《魏侍中讽猎赋》:讨(晧)走(厚)草(晧)道(晧)

《白日上升赋》:杲(晧)厚(厚)昊(晧)扫(晧)道(晧)

此两例是侯韵字“走”“厚”叶豪韵字,当是黄滔方言的自然流露。

福州 厦门 潮州 建瓯讨t‘ɔ t‘o t‘o t‘au走 tsεu/tsau tsɔ/tsau tsau tse草 ts‘ɔ /ts‘au ts‘o/ts‘au ts‘au/ts‘o ts‘au厚 xau/kau hɔ/hau kau ke扫sua/sau so/sau sau sau/se道tɔto tau tau

从上表可以看出,这几个字在现代闽方言,特别是闽南厦门、潮州方言中的读音特别相近。据我们的调查,“杲、昊”二字厦门读音为[ko]、[ho],建瓯读音为[kau]、[hau]。依现代闽方言,“走”、“厚”两字以方言入韵应该是导致两部通押的原因。

二、阳声各部

1.侵寻部与覃盐部

黄滔:《投刑部裴郎中》(诗):涔(侵)音(侵)心(侵)霖(侵)沉(侵)金(侵)

侵(侵)簪(覃、侵)深(侵)

徐寅:《岳州端午日送人游郴连》(诗):阴(侵)郴(侵)深(侵)簪(覃、侵)音(侵)

《斩蛇剑赋》:临(侵)阴(侵)心(侵)镡(覃、侵)金(侵)寻(侵)

“簪”字《广韵》侵韵和覃韵皆收,皆为“首笄”之义。“镡”字《广韵》侵韵和覃韵皆收,皆为“剑鼻”之义。两字意义并没有因为语音不同而意义上有差别。覃韵字“簪、镡”两字在现代闽方言中韵母多为[aŋ]或[am],其他侵韵字韵母多为[iŋ]或[im],主要元音差别较大,无法找到音近关系。然而两字上古音同属侵部,至中古转入覃韵。若这两个字以侵韵音与其他侵韵字相押的话则是顺理成章的。这种现象比较常见。杜甫诗《春望》“簪”叶侵韵字“深、心、金”。李商隐诗《自桂林奉使江陵途中感怀寄献尚书》“簪、镡”两字叶侵韵字“林、音、今、岑、参、琳、斟、沈、襟、琴、深、森、禽、寻、淫、箴、愔、心、侵、砧、禁、涔、吟、谌、临、针、金”。福建侯官人林宽笔下也有这种现象,如诗《送惠补阙》中“簪”叶侵韵字“林、心、深”。黄徐二人将两字与侵韵字相押,很大可能是在他们的语音中还保留着这两个字的古音。

2.东钟部与庚蒸部

黄滔《莆山灵岩寺碑铭》:灵(青)形(青)宫(东)扃(青)青(青)屏(青)溟(青)泠(青)听(青)名(清)庭(青)生(庚)馨(青)经(青)丁(青)铭(青)

徐寅《过骊山赋》:岭(静)竦(肿)永(梗)景(梗)

东韵合口三等“宫”字与四等青韵字在现代闽南方言潮州话中韵母同为[eŋ],厦门话中“宫”的白读音韵母与四等青韵字的韵母也相同,为[Iŋ]。即使在现代福州话中,二者的区别也不是很大,主要区别特征在于圆不圆唇而已。由此看来,“宫”字还是表现出了与青韵字较强的音近关系的。其实,东韵合口三等“雄”字也存在这个通押现象。朱熹在《诗集传》中解释《九歌·国殇》的“雄”字叶“形”字时说:“今闽人有谓雄为形者,正古之遗声也。”《古今韵会举要》还把它与清青两韵合口见组及匣母子,如“倾、琼、扃、荧”等字合在一起组成“雄”字韵。[5](P201)

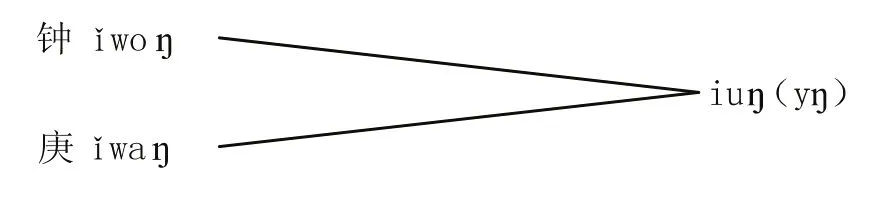

徐寅的韵例说明了钟韵上声合口三等字“竦”与庚韵上声合口三等字“永”的合流问题。

可用下图表示二者的关系:[6](P226)

“竦、永”二字的北京音符合这个规律,在现代闽方言区中又各有特点。闽南方言区潮州话中两个字读为[soŋ]、[ioŋ],建瓯话中韵母分别为[ɔŋ]、[œyŋ],福州话中则又表现为[uŋ]、[iŋ]。从对应规律上来说,潮州话更接近于合流的规律。其实中唐闽南泉州晋江人欧阳詹的语音中也存在钟韵合口三等字“容”叶蒸韵字“称”的韵例,似乎也证明了这一点。

3.[-m]、[-n]、[- ŋ]之间的通押

(1)[-m]、[-n]之间

A:寒先部与覃盐部

徐寅《首阳山怀古赋》:犯(范)乱(换)

《寒赋》:殿(霰)焰(艳)

《外举不避仇赋》:阐(狝)揜(琰)

《斩蛇剑赋》:俭(琰)剑(梵)陷(陷)斩(豏)显(铣)减(豏)

《再幸华清宫赋》:脸(琰)断(缓)敛(琰)掩(琰)

《卞庄子刺虎赋》:散(翰)槛(槛)

B:真文部与侵寻部

王棨《沛父老留汉高祖赋》:心(侵)深(侵)林(侵)臻(臻)人(真)

徐寅《歌赋》:亲(真)音(侵)

《义浆得玉赋》:人(真)心(侵)

《外举不避仇赋》:心(侵)亲(真);

任(侵)人(真)臣(真)任(侵)亲(真)伦(谆)

注:任,《广韵·沁韵》兼收。然沁韵没有注解,而侵韵中释“任”为“堪也、保也、当也”,与语境义相符,故定为侵韵字。

(2)[-n]、[-ŋ]之间

徐寅《陈后主献诗赋》:陵(蒸)新(真)宸(真)臣(真)

《元宗御制卢征君草堂铭赋》:珍(真)贞(清)亲(真)麟(真)

三大家的用韵中没发现[-m]、[-ŋ]之间的通押。这种不同韵尾的阳声韵部之间的通押在唐五代的诗人用韵中比较多见。中唐出现7例,至五代时多达26例。然而,王棨、徐寅的通押例中又夹杂了方音特色。

宋代吴棫曾在《韵补》中运用“古声通转”说将许多韵部的字收为一个韵部里去。如冬钟古通东,谆臻文欣元魂痕青蒸登侵古通真,庚耕清古通真或转入阳,仙盐严古转声通先,宵肴豪古通萧,虞模古通鱼等。但是这种做法遭到了许多学者的反对。但是赖江基先生认为这是一种误解,“吴氏所分的古韵部,界限是划然清楚的”,其阳声韵部立韵完全打破了《广韵》音系[-m]、[-n]、[- ŋ]的界限。[7]赖氏的观点是正确的,“宋代闽人吴棫按照闽北音划分古韵”,[1]这从上述通押例子也可以证明吴氏的划分是正确的。

从宋代福建诗人的用韵来看,刘晓南先生认为“[-m]、[-n]、[-ŋ]混押只不见诸闽南漳、泉二州”,三个阳声韵尾通押的地域分别对应现代闽北方言、闽东方言、闽中方言和莆仙方言。因为这些方言区都不存在[-m]、[-n]、[- ŋ]尾的对立。[1]从三大家的用韵特点上来看,刘先生的观点是正确的,至少是在晚唐福清和莆田方言里存在了三个阳声韵尾的通押现象。

三、入声各部

1.屋烛部与陌职部

徐寅《丰年为上瑞赋》:目(屋)福(屋)国(德)

福州话 建瓯话 厦门话 潮州话目 muɁ/mφyɁ mu bɔk/bak mak福 xouɁ/pouɁ xu hɔk hok国kuɔɁ ko kɔk kok

从表中可以发现,“目、福”两字与“国”相叶在现代闽南方言厦门话里能得到证明。我们通过对中晚唐福建文人的用韵进行研究发现闽南文人的用韵中就存在这样的现象,如泉州晋江人欧阳詹2次出现两部通押:

《珍祥论》:慝(德)覆(屋)福(屋)

《德胜颂二章》:属(烛)菽(屋)肉(屋)德(德)福(屋)

2.屋烛部与药铎部、觉岳部

(1)屋烛部与药铎部

徐寅《首阳山怀古赋》:乐(铎)欲(烛)恶(铎)错(铎)涸(铎)

《涧底松赋》:壑(铎)谷(屋)阁(铎)度(铎)

欧阳詹的赋中也多次出现两部相叶的现象,如《藏冰赋》中铎韵字“壑”叶屋韵字“陆、屋、椟”,《秋月赋》铎韵字“落”与烛韵字“烛”相叶等。此外徐寅《均田赋》中“作、度、復”三字虽然在处理时分别归属暮韵、暮韵及宥韵,但是它们有铎韵、铎韵及屋韵的读音,这也能或多或少地反映出在徐寅的语音中屋烛部与药铎部的音近关系。

刘晓南先生研究宋代福建诗人用韵发现屋烛部与药铎部通押的仅有南宋漳州龙溪人陈淳3例。

(2)屋烛部与觉岳部

徐寅《荐相如使秦赋》:渥(觉)宿(屋),玉(烛)谷(屋)朴(觉)

潘存实(漳浦甘棠人,元和十三年[公元818年]进士)《四公子赞》中也存在目(屋)桷(觉)相叶的现象。

欧阳詹、潘存实、陈淳皆闽南人,这种现象在中晚唐、宋时期的闽南已经出现了。徐寅乃莆田人,不合规律。根据刘晓南先生的观点,“现代闽南厦门话文读系统,中古通江宕三摄入声亦重新组合。觉韵知庄组以外的字组成‘角学’韵(-ak),屋沃烛药铎和觉韵知庄组字组成‘目录’韵(-ok,-iok),亦跟阳声韵相对应。”[1]只是非知庄组字觉韵影母字“渥”,厦门文读音是[ɔk],觉韵滂母“朴”的厦门文读音韵母也是[ɔk],音近[ok],应属“目录”韵。

3.质术部与曷屑部

黄滔《华严寺开山始祖碑铭》:缺(屑)物(物)

《福州雪峰山故真觉大师碑铭》:绝(薛)物(物)

这两部通押现象不仅发生在黄滔身上,而且还是“物”字2次押入薛屑韵。这在现代闽南潮州话中能得到证明,“物”字韵母为[~u~eɁ],与“缺”字韵母[ueɁ]音近。

两部通押的现象潘存实《晨光丽仙掌赋》中也出现1次:匹(质)质(质)达(曷)出(术)日(质)

4.[-p]、[-t]、[-k]之间的通押

(1)[-p]、[-t]之间

曷屑部与合洽部:黄滔《福州雪峰山故真觉大师碑铭》:叠(帖)灭(薛)

(2)[-p]、[-k]之间

A:缉立部与陌职部

王棨《沛父老留汉高祖赋》:极(职)逼(职)邑(缉)得(德)识(职)

《阙里诸生望东封赋》:邑(缉)德(德)极(职)

B:合洽部与陌职部

徐寅《京兆府试入国知教赋》:业(业)貊(陌)

(3)[-t]、[-k]之间

A:质术部与陌职部

王棨《神女不过灌坛赋》:质(质)适(昔)疾(质)日(质)

闽南人欧阳詹也存在两部通押的情况:

《珍祥论》:密(质)测(职)极(职)慝(德)德(德)

《有唐故朝议郎行鄂州司仓参军杨公墓志铭》:克(德)实(质)德(德)

B:质术部与屋烛部

徐寅《歌赋》:濮(屋)律(术)鹿(屋)

(4)[-p]、[-t]、[-k]之间

徐寅《均田赋》:悉(质)一(质)秩(质)十(质)给(缉)职(职)

不同韵尾的入声韵部之间的通押反映了晚唐时期入声韵尾的弱化趋势。

四、阴入为韵

阴入为韵主要是指由于入声韵尾脱落或虚弱导致与其主要元音相近的阴声韵通押的现象。这在三大家的用韵中主要表现为屋烛部和鱼模部的通押。

王棨《圣人不贵难得之货赋》:夫(虞)欲(烛)俗(烛)

《耀德不观兵赋》:无(虞)区(虞)俗(烛)炉(模)车(鱼)乎(模)隅(虞)

黄滔《戴安道碎琴赋》:拘(虞)俗(烛)

《魏侍中谏猎赋》:句(遇)族(屋)

徐寅《雷发声赋》:枢(虞)伏(屋)

《荐蔺相如使秦赋》:亡(虞,通“无”)辱(烛),足(烛)书(鱼)

《知白守黑为天下式赋》:速(屋)虚(鱼)覆(屋)珠(虞)腹(屋)勗(烛)

屋烛部的字在今闽东、闽北方言区里的韵母多为[u]、[y]、[ou]、[uɁ]、[yɁ]等,与鱼模部字的韵腹相同或相近。

阴入为韵还表现为质术部与鱼模部的通押,这也是塞音韵尾脱落,主要原因相同或相近的结果。如此仅黄滔1例:

《景阳井赋》:古(姥)出(术)

以上屋烛部和鱼模部、质术部与鱼模部的通押正印证了现代汉语[u]、[y]韵母的来源。

其实这种阴入为韵的现象是极为普遍的。欧阳詹笔下就多次出现过齐锡、之微锡等通押现象,这也是锡韵[k]尾脱落,主要元音[e]、[we]与齐微等韵音近的结果,符合现代汉语[i]韵母的发展规律。

注释

①异调通押见拙文《对闽音中古浊阳平声字分化的一点补充》,《集美大学学报》,2008,(4).

②小括号内为韵脚字在《广韵》中的韵目,全文如是.

③表中部分的字存在文白异读现象,为方便起见,用“/”号间隔,前为文读,后为白读,以下表同.

[1]刘晓南.宋代福建诗人用韵所反映的十到十三世纪的闽方言若干特点[J].语言研究,1998,(1).

[2]陈第著,康瑞琮点校.毛诗古音考[M].北京:中华书局,1988.

[3]周长楫.从义存的用韵看唐代闽南方言的某些特点[J].语言研究,1994年增刊.

[4]于浩淼.温庭筠词的用韵[J].南阳师范学院学报(哲社版),2003,(5).

[5]董同龢.汉语音韵学[M].台湾:广文书局,学生书局,1968.

[6]王力.汉语史稿[M].北京:中华书局,2004.

[7]赖江基.吴棫所分古韵考[J].暨南学报,1986,(3).