21世纪实验岩石学的重大突破

——核幔边界 D″层研究

张 苑,舒良树

(南京大学地球科学与工程学院,江苏 南京 210093)

21世纪实验岩石学的重大突破

——核幔边界 D″层研究

张 苑,舒良树

(南京大学地球科学与工程学院,江苏 南京 210093)

地球核幔边界即D″层的矿物成分一直以来都被认为是MgSiO3钙钛矿。随着高温高压实验技术的不断提高,各国学者对该层物质成分的认识也在不断深化。近年,日本学者通过实验,率先合成了一种新的高温高压矿物,即MgSiO3后钙钛矿,并认为后钙钛矿物相是核幔边界的主要特征。这项重大成果解决了长期困扰学术界的 D″层地震波各向异性成因问题,揭示了地震波不连贯性的本质原因。该项成果被誉为 21世纪实验岩石学的重大突破,对人们深入探索地球深部的奥秘具有重大理论价值。随着对地球核幔边界认识的继续深入,有可能解决岩石圈板块运动的本质原因以及地磁场成因机制等重大问题。

核幔边界 D″层;后钙钛矿;重大突破;实验岩石学;研究展望

0 引言

地球近似一个旋转椭球体。其赤道半径是6 378.160km,两极半径是 6 356.755km,长短半径差为 21.405km。按照物质成分、物理性状及其边界,一般将地球分为地壳、地幔、地核三大层圈。

地幔和地核的分界位于地下2 900km深度,也被称为D″层。该层的研究属于地学以及物理学的前沿领域,该层面的结构与组分对地磁场的起源有着重要影响,并在一定程度上影响着地表的盆山形貌。目前,对该层的成因机制存在诸多不同认识。比较流行的是动力学和地震学的综合模型。该项研究结果显示,D″层的中部连续性较好,很可能是地幔中矿物的相变之产物。该模型还提出了一个重要认识,认为在核幔边界之上约 150km处,存在一个约 1%的剪切波不连续范围。该模型的缺陷是不能合理解释压缩波速率的不连续性以及密度等问题。因而,综合模型虽然看起来很有吸引力,但未能发现一个适宜的矿物相变却是该模型的最大缺陷。

最近几年,美、德、日等国学者都对 D"层进行了深入的研究,相继证实核幔边界存在MgSiO3钙钛矿的事实。MgS iO3钙钛矿是具有 CaTiO3结构的Mg-SiO3矿物,MgS iO3钙钛矿中并不含有 CaTiO3,其成分同辉石,它是下地幔高压条件下氧原子紧密结合的产物,是下地幔的主要组成成分。文中将其称之为钙钛矿相结构MgS iO3,亦可简缩称之为MgSiO3钙钛矿。最重大的成果出现在 2004年。Motohiko Murakami等通过高温高压实验,证实了在 D″层钙钛矿结构MgSiO3向后钙钛矿结构MgS iO3的转变,最早提出了钙钛矿物相朝后钙钛矿物相转变的物理条件,并认为后钙钛矿相结构MgSiO3是以堆叠的 SiO6八面体层状结构形式存在于 D″层中的。同期,其他学者也得出了相同的结论,并认为这种矿物相变是导致D″层地震波各向异性以及该层顶部强烈波状剪切波不连续的主要原因。一些学者通过实验进一步发现,在 98GPa的条件下,后钙钛矿物相能够稳定存在,并认为这可能就是地震波的各向异性和不连续的主要原因。

美、德、日等国的学者们都通过在实验室中对MgSiO3进行 X射线衍射测量,不谋而合地证实了高压、高温环境下核幔边界后钙钛矿物相的转变。但由于日本学者抢先发表,故该重大成果瓜落日岛。

1 研究思路、样品选择、实验仪器、实验过程

中再次出现,且与第一轮中出现的情况一样。之后,将样品缓缓减压至室温条件下的 97MPa。从 XRD图谱可见,新的峰值在减压后仍能清楚地分辨出来。然后,将压力保持在 89GPa到 101GPa范围,在10min内,将温度由2 000K升到2 200K。此时可以看到,新的峰值消失了,衍射图谱又变回到只有Pbnm钙钛矿和铂金的组分状态。

1.1 研究思路

各国学者早就试图通过实验室高温、高压条件模拟核幔边界的温压环境,并由此合成新的矿物(即后钙钛矿相MgSiO3),并试图通过模拟获取能使核幔边界MgSiO3后钙钛矿得以稳定的温压条件,藉此诠释该矿物相在核幔边界存在的必然性。

1.2 实验样品与仪器

日本学者用作实验的样品是以MgS iO3凝胶体为初始原料,将其与定量的铂金粉混合。铂金粉具有吸收激光以及稳定标准内压力的作用。实验所需的高温、高压通过 LHDAC(同步辐射激光加温器)来生成,并通过 Spring-8(高能量同步辐射装置)的BL10XU(光速线测高压构造物性仪)收集角散 X射线衍射图谱,温度则通过能谱放射量测定方法获得。

将混合好的样品载入仪器中,通过多方式集中的连贯波实现加热。采用钇铝石榴石激光器的双向加热技术,缩小样品中光线和轴向的温度梯度。

1.3 实验过程

在实验的第一阶段,将混合好的样品在常温下加压至 124GPa。之后,在 105GPa到 114GPa的11min时间内,又将温度从2 250K加热到2 300K。从 XRD图谱可见,在 2min内,八面体钙钛矿的衍射线峰值开始出现,并且不被之后的加热所改变。接着,将该样品在常温下加压到 127GPa。当压力从127GPa升到 134GPa时,再次将温度从2 500K加热到2 600K。这个阶段共耗时 70min。其中,在 9min时间段内,出现了 11个新的峰值。这些增长的新峰值以及钙钛矿的峰值,在其后的加热中将逐渐变弱。

在实验的第二阶段,钙钛矿首先从非晶质的初始原料中合成。在压力从 69GPa升高到 73GPa的15min时间内,将温度从1 700K加热到1 970K。接着,在常温下将样品加压至 122GPa。在压力从128GPa升高到 129GPa时,又将温度从2 200K加热至2 300K。在既定的压力负荷条件下,在 120min时间内,间断地开关镭射快门,导致新的峰值在衍射图

2 实验结果与解释

2.1 实验结果

实验中出现了若干新的衍射线峰值。这些峰值既不同于MgO的离解产物峰值,也不同于 SiO2的高压相异形体的峰值。由此判定,MgSiO3(钙钛矿相)在此条件下已经转变为一种新的高压矿物。为了表述这种新矿物的晶体结构,利用分子动力学辅助晶体结构设计,将单位晶格先随机置放在不同位置,然后不断计算并校正原子位置,直至晶体结构与晶体化学性质、与 XRD图谱一致。最后获得一种新的高温、高压矿物,即 MgSiO3后钙钛矿。

①这种新的硅酸镁同质异象体具有六倍的硅和八倍的镁,Mg原子居中,SiO3八面体互相共棱,紧密堆叠,形成一种成片状的八面体链的结构。该八面体链结构与金红石的结构基本相同。

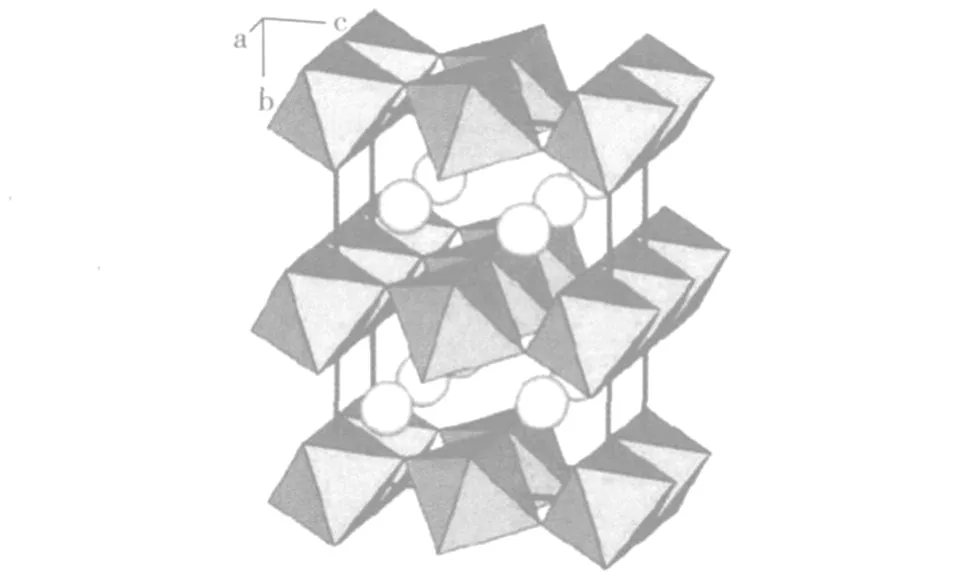

②在MgSiO3后钙钛矿中,各个八面体晶格之间均彼此共用边缘,从而形成一系列晶格链,而这些共享八面体的晶格链通过转角,可形成平坦的板片状构造 (图 1)。而在钙钛矿矿物相中,八面体是彼此共享转角的,因此,最终必将形成一个三维的八面体晶格网络,而并非像后钙钛矿物相中的片状堆垛。

2.2 后钙钛矿矿物相的解释

图1 后钙钛矿的结构

③MgS iO3后钙钛矿矿物相的平均硅氧距要比钙钛矿矿物相的平均硅氧距长一些。后钙钛矿矿物相的平均镁氧距则比钙钛矿矿物相的要短。镁氧多面体的缩小以及彼此共享氧化硅八面体的边缘,导致从钙钛矿矿物相到后钙钛矿矿物相,其体积减小而密度增加。

④由于八面体晶格的片状堆垛,MgSiO3后钙钛矿矿物相形成了平行于 (010)的板片状结构层。这种结构层,必然与后钙钛矿矿物相岩浆流体的滑移面平行。因此,作为 D″层的基本物质组成,后钙钛矿矿物相可以很好地解释发生在地球深部 D″层的地震各向异性。

⑤实验表明,Na、K、U、Th等杂质也能够在后钙钛矿矿物相中稳定存在。

3 研究意义与展望

在 D″层中存在MgSiO3后钙钛矿这一矿物相,可以解释许多先前不能解释的问题。例如,地震波的不连贯性以及各向异性,等等。此外,该项研究成果充分证明,在 D″层,虽然其化学成分与其他层位并无显著差异,但其矿物成分却与其他层位明显不同,即 D″层是由MgSiO3后钙钛矿组成的,MgSiO3后钙钛矿相在 D″层中性状非常稳定。这一新成果的取得,对人们深入开展地球内部成分以及结构的研究具有重要的意义。

最近,已经有许多学者根据该项研究成果做了进一步的研究。例如,MgSiO3后钙钛矿的弹性、导电性等方面的研究,收获颇丰。另一方面,也应该指出,迄今为止的大多数研究仍专注于对该矿物本身性质的研究、以及该矿物对核幔边界某些特性的影响等方面。至于这种矿物相变对地磁场有何影响、对板块构造的运动有何影响、对地表盆山形貌有何影响,则涉及甚少。

4 结 语

①构成D″层的主要矿物是后钙钛矿结构Mg-SiO3,即 MgSiO3后钙钛矿 ,Na、K、U、Th等杂质也能在后钙钛矿矿物相中稳定存在。②MgS iO3后钙钛矿成分同辉石,但体积比辉石小而密度比辉石大,结构同后钙钛矿,由 S iO3八面体晶格以及 Mg原子组成,S iO3八面体晶格之间共棱,从而形成链式构造,这些链通过八面体的转角形成平坦的板片构造。MgS iO3钙钛矿则成分虽然相同,但 SiO3八面体是彼此共享转角的,形成的是一个三维的八面体晶格网络。③MgSiO3后钙钛矿矿物相的存在可以合理解释核幔边界地震波的不连贯性、各向异性等。今后的研究趋向是,稳定存在于核幔边界的后钙钛矿物质层对地球的磁场、对岩石圈板块运动、对地表形貌等有何重大的影响。

[1]ARTEM R O,SH IGEAKIONO.Theoretical and experimental evidence for a post-perovskite phase of MgSiO3in Earth’sD″layer[J].Nature,2004(430):445-448.

[2]BRODHOLT J P,ORGANOV A R,PR I CE G D.Computational mineral physics and the physical properties of perovskite[J]. Phil Trans.R. Soc,Lond:A,2002(360):2507-2520.

[3]C IVALLER IB,HARR ISON N M.New ultrasoft pseudopotentials for the study of silicates[J].Mol.Simulat,2002(28):213-237.

[4]CHERN ICOFF STANLEY,WH ITNEY DONNA.Geology:An introduction to physical geology[M].London:Pearson Education Ltd.,2007.

[5]F IQUET G,DEWAELE A,ANDRAULTD,et al.Thermoelastic properties and crystal structure of MgS iO3perovskite at lower mantle pressure and temperature conditions[J].Geophys.Res.Lett.,2000(27):21-24.

[6]I JJAAL I I,M ITCHELL K,HUANG F Q,et al.Syntheses and characterization of the actinide manganese selenides Th,Mn,Se3and UmnSe3[J].J.Solid State Chem,2004(177):257-261.

[7]JEANOLOZ R,W ILL IAMSQ.The core-mantle boundary region[J].Rev.Mineral,1998(37):241-259.

[8]MURAKAM IM,H IROSE K,KAWAMURA K,et al.Post-perovskite phase transition inMgSiO3[J].Science,2004(304):855-858.

[9]OGANOV A R,BRODHOLT J P,PR I CE GD.The elastic constants ofMgSiO3perovskite at pressures and temperatures of the Earth'mantle[J].Nature,2001(411):934-937.

[10]PANN ING M,ROMANOW ICZ B.Inferences on flow at the base of Earth's mantle based on seis mic anisotropy[J].Science,2004(303):351-353.

[11]PH IL IPPE G ILLET,FRANCO IS GUYOT,GEOFFREYD P,et al.Phase changes and ther modynamic properties of CaTiO3. Spectroscopic data,vibrational modelling and some insights on the properties ofMgSiO3perovskite[J].Physics and Chemistry of Minerals, 1993 (20):159-170.

[12]ROD I F,BABEL D.Erdalkaliiridium( IV)-oxide:Kristallstruktur von CaIr O3.Z.Anorg[J].Allg.Chem,1965(336):17-23.

[13]SH IM SH,DUFFY T S,SHEN G Y.Stability and structure of MgSiO3perovskite at 2 300-kilometer depth in Earth’smantle[J].Science,2001(293):2437-2440.

[14]S IDOR IN I,GURN IS M,HELMBERGER D V.Evidence for a ubiquitous seis mic discontinuity at the base of the mantle[J].Science,1999(286):1326-1331.

On research achievements in Earth'sD″layer in core-mantle boundary:an important breakthrough in 21stexperimental petrology

(School of Earth Sciences and Engineering,NanjingUniversity,Nanjing 210093,China)

ZHANG Yuan,SHU L iang-shu

The mineral composition in layerD″of core-mantle boundarywas always thought asMgSiO3perovskite.Alongwith the improvement of experimental technologyof high temperature and high pressure,the knowledge about the substance composition of layerD″was deepened successively.In recent years,through experiment,the Japanese scholars composed a new kind ofmineralwith high temperature and high pressure thatwasMgSiO3post-perovskite and regarded the post-perovskite mineral phase as the major properties of core-mantle boundary.This important achievement solved the genetic problem of seismicwave anisotropic property ofD″layer thatpuzzled the academia for a long term,exposed the essential reason of seis mic wave inconsistency.

D″layer in core-mantle boundary;Post-perovskite; Important breakthrough;Experimental petrology;Research prospect

P58

A

1674-3636(2010)02-0113-04

2009-10-22;

2009-12-02;编辑:詹庚申

国家自然科学基金项目(40634022,40972132),矿床研究国家重点实验室项目(2008-I-01)

张苑(1986—),女,硕士研究生,构造地质学专业.

10.3969/j.issn.1674-3636.2010.02.113