恢复力研究的新进展与评述*

葛怡,史培军,徐伟,刘婧,钱瑜,陈磊

(1.污染控制与资源化研究国家重点实验室,南京大学环境学院,江苏南京210093;2.北京师范大学资源学院灾害与公共安全研究所,北京100875;3.北京师范大学环境演变与自然灾害教育部重点实验室,北京100875;4.民政部、教育部减灾与应急管理研究院,北京100875)

0 引言

近年来,人口、资源与环境矛盾的日益加深,罕见的灾难与事故频繁发生,如,美国的“9·11”恐怖袭击、亚洲海啸、美国东南部的卡特里娜飓风,我国2008年初的特大冰雪灾害,汶川8.0级特大地震,近期的毒奶粉事件以及目前的全球金融危机等,这验证了一个严酷的现实:全球已进入高风险社会,不可控因素增加,灾难可预见性下降,局部灾害引发多米诺骨牌效应的可能性增大,简单的危机反应有效性下降,严峻的风险形势将进一步威胁可持续发展的进程。恢复力作为实施可持续发展的重要途径之一,已经成为生态、环境灾害和气候变化等诸多环境学科共同关注和高度重视的焦点。联合国国际减灾战略(UN/ISDR)认为,在面对气候灾害等潜在压力时,恢复力是自然界和人类系统一个有价值的特性,有助于可持续发展及减小脆弱性,值得深入研究[1]。本文首先介绍恢复力的起源及其基本内涵,并同时对恢复力内涵研究中的两派不同观点——工程恢复力和生态恢复力进行分析与比较。随后,对恢复力主要应用领域的研究动态进行了较全面的综述,阐述了恢复力的科学价值和重要性,总结了各应用领域的恢复力量化现状。在此基础上,对恢复力未来的研究进行了展望,提出研究的关键问题以及今后需深入发展的研究方向。

1 恢复力内涵

恢复力resilience源自拉丁文resilio(re=back回去,silio=to leap跳),即跳回的动作。从纯机械力学概念理解,恢复力是指材料在没有断裂或完全变形的情况下,因受力而发生形变并存储恢复势能的能力[2]。当然,在韦氏字典中,恢复力又被引申为从不幸或变化中恢复或适应的能力[3]。1973年,生态学家Holling首次将恢复力概念引入到生态学领域的研究中[4]。如今,恢复力这一概念已被广泛应用在涉及人类和自然相互作用的多学科工作中,如工程技术、组织行为、安全建设规划、灾害管理和环境演变响应等[5-6]。虽然,不同领域的研究者对于恢复力在自身学科中的定义进行了相应改进,从而加深了对恢复力本质的认识,但是,恢复力基本内涵依然没有统一,目前学术界主要存在两种观点:工程恢复力和生态恢复力。

工程恢复力由Pimm于1984年提出,认为恢复力是系统抵御扰动的特性,其表达方式是测度系统在遭受扰动后恢复到原有平衡态的速度或时间[7-10]。这种观点较为传统,关注系统在特定平衡态附近的稳定状况,这与20世纪的经济理论相吻合[11]。工程恢复力主要强调效率、恒定和预见性,是把安全保障的工程性要求作为研究对象所有特性的核心[12]。而生态恢复力是指系统在保持自身结构不变的前提下,通过调整系统的行为控制参数及程序后,系统能够吸纳的扰动量[4,13]。这一定义关注系统远离任一平衡稳态后的适应状况,而这种非稳定态能够促使系统跃迁到其他行为领域,即另一稳定域。相对而言,生态恢复力更强调系统的持久性、可变性和不可预测性,它兼具了生物学的进化论思想和安全保障的工程设计目标[12]。事实上,工程恢复力和生态恢复力的差异源自看待系统稳定性的视角不同:前者强调的是功能有效性的维护,而后者注重系统功能的延续。把恢复力从近平衡稳态的工程角度进行定义主要是借鉴了演绎模式的数学理论思维及工程学思想[7],因此,它的研究对象一般是简化、抽象的生态系统或传统的工程系统,例如,野外样方或小围场内的生物试验[8,14-15]。一方面,这有利于数学工具的有效发挥,另一方面,它体现了工程研究人员对于系统最优化设计的追求。工程恢复力定义实际默认了一个全局稳定性的假设,即系统仅有一个“最优”的平衡稳态,由此,系统一旦出现其他非稳定状态时,我们理应启用安全措施促使系统回复平衡稳态。当然,如果其他变量能维持在“最优”平衡稳态的附近也是可行的。把生态恢复力从稳定域的角度进行定义是参考了应用数学和应用资源生态学中的研究模式:归纳法。它与如今强调多稳态的经济理论是相符的[11]。实验研究表明,当系统受到大规模的管理扰动后,一般都会表现出运行状态的跃迁,同时,系统的关键变量也会出现变化以维持原有的稳定局面[12]。因此,在复杂多稳态的生态领域内,这种以系统在保持自身功能延续的前提下能吸纳的扰动量为恢复力定义,以系统稳定域的边界特性为主要内容的研究框架显得更具说服力和应用前景。

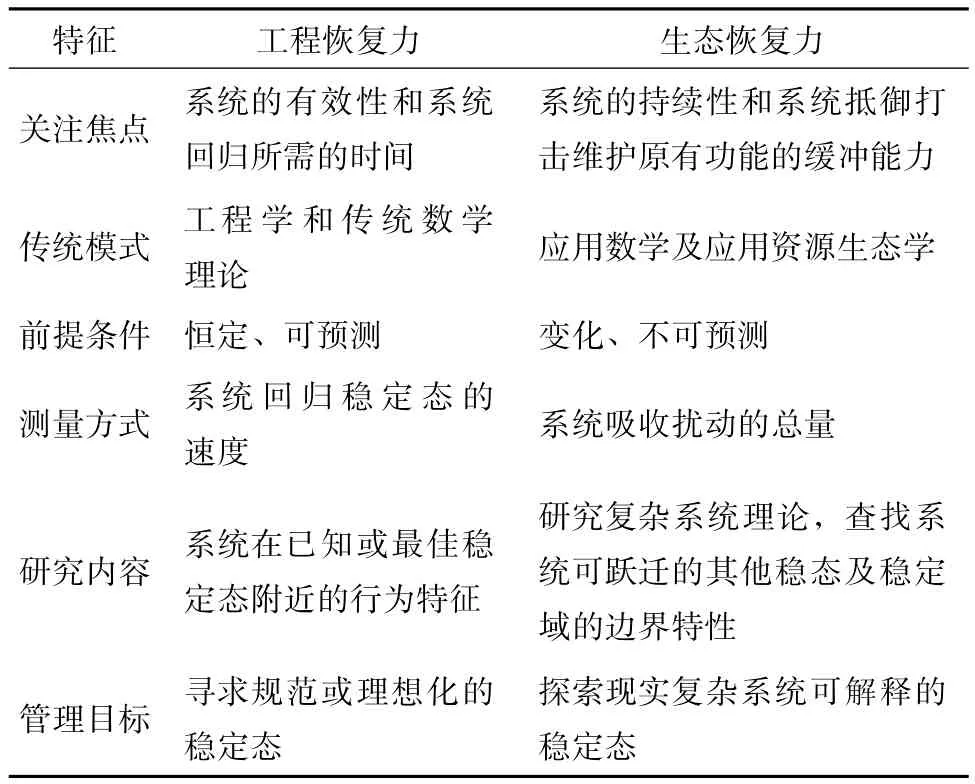

我们以著名的“杯球”隐喻模型(图1)来进一步说明工程恢复力和生态恢复力。杯子代表系统的稳定域,球代表系统的状态,单向箭头表示外界对系统的扰动。(A)我们用全局稳态来描述工程恢复力:在本模型中,当球位于杯底时系统达到全局稳态,系统受到外力干扰时,球被迫离开杯底移动到杯边;我们把系统再次回复到平衡稳态(杯底)所需的时间(r)可作为工程恢复力的测量指标;(B)我们用稳定局面的维持来描述生态恢复力:在本模型中,杯1、杯2分别代表不同的稳定域,当系统(杯1内的球)受到扰动后,为维持稳定局面,球被外力弹射;我们把球最终离开杯1、进入杯2前的临界状态下,能够吸收的扰动总量作为生态恢复力。此时,生态恢复力由稳定域的宽度(R)来测量[10]。表1对工程恢复力和生态恢复力的区别进行了归纳总结。

图1 工程恢复力和生态恢复力隐喻图

表1 工程恢复力和生态恢复力的区别

2 恢复力理论在不同领域的应用

2.1 灾害领域

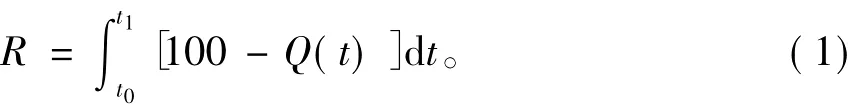

随着全球对灾害关注的日益增加,越来越多的灾害学家开始研究恢复力在灾害管理中的重要性[16-25]。其中,比较有代表性的是Bruneau等人的地震灾害恢复力研究[26]。Bruneau将地震恢复力分割到技术、组织、社会和经济4个不同的维度,即TOSE维度空间模型。技术维恢复力衡量实体系统在灾害中的表现状况;管理维恢复力评定管理机构决策和行动的适宜性和有效性;社会维恢复力判断承灾体基本服务能力的回复;经济维恢复力指衡量受体降低直接及间接经济损失的能力。这四维恢复力互相联系互相影响,但是,测量方式各不相同。技术维恢复力符合工程恢复力要求,而组织、社会和经济维恢复力因为涉及社会系统,是复杂、多平衡态的,所以很适宜采用生态恢复力的思想[25]。这四维恢复力又存在4项共性:鲁棒性、快速性、冗余性和资源量。鲁棒性即强度,表示系统、系统元件或其他分析单元抵御压力或需求而没有出现功能的退化或损失的特性;快速性指主体为尽快吸纳损失避免后期破坏而表现出的能力;冗余性是系统、系统元件或其他分析单元可替换的程度;资源量评定现有资源可供系统调配的丰富程度,以及系统部分受损时,能够识别问题、建立优先权、合理调配资源的能力。其中,鲁棒性和快速性是恢复力的两大本质属性,是恢复力提高后的最终表现,冗余性和资源量则是提高恢复力的有效途径[22-25]。据此,Bruneau和Chang等提出地震恢复力量化模型[22,24-25](图2)。

图2 地震恢复力的二维模型

该图刻画了恢复力的两大本质特性。恢复力的测量是以基础设施的系统性能Q(t)为参考的,性能的变化区间为0%~100%,100%代表系统没有出现任何失效,0%意味着系统功能尽失。假如,在T0时刻发生地震,从而导致系统性能急剧下降,例如从100%降到20%。此时,系统性能的维持程度(即保持系统性能不致为0的程度)反映了系统抵御外界打击的鲁棒性。系统经过一定时间的重建(T0~T1时刻),系统性能完全修复,这种系统性能的回复速度即为快速性。恢复力的鲁棒性和快速性都可以通过灾前灾后的减灾行为进行调整。由此推导地震恢复力的计算公式为:

利用地震恢复力量化模型,Chang等[24]以美国田纳西州孟菲斯(Memphis)供水系统为例,设计了供水系统不同的改造方案情景,采用蒙特卡罗数学统计模拟方法,通过计算机编程和GIS软件运算出地震发生后的技术、经济和组织恢复力,得出结论:灾前的缓解行为有利于提高灾后恢复力,改造方案2比方案1具有更好的效果,能够对恢复力现状起到改进作用。随后,Chang等利用承灾体的社会经济损失模型,同时结合地震恢复力模型,评价了地震破坏下洛杉矶水电部门生命线系统的社区恢复力[23]。2008年,McDaniels等依据地震恢复力量化模型,运用决策流程图的方法对医院系统的地震恢复力进行研究分析[25]。

目前,灾害恢复力研究存在的不足有:(1)灾害恢复力目前仍没有较公认和统一的定义,不同研究者根据应用需要作出不同解释,从而出现模棱两可的定义以及对恢复力滥用的现象,这使恢复力逐渐变成一个空洞的时髦术语。(2)灾害恢复力的含义被过分夸大,以致于它几乎涵盖了减灾的各个方面。过分夸大的含义增加了研究人员对恢复力抽象建模的难度,给恢复力的量化研究带来极大挑战。(3)地震恢复力二维模型所表达的系统性能回归到100%的灾前水平并不是最佳的。首先,现实中系统灾前的恢复力可能极低,那么灾后的调整行为完全可以超过100%。其次,当系统是社区、区域等复杂适应性系统时,因为系统性能(如经济水平或服务水平等)是动态变化的,在T0~T1的恢复时段内,系统若未受灾其性能亦增长或消退,因此,恢复过程的终止不能简单地判定为原有水平的实现,此时的系统最优稳态很难确定。以经济水平为例,最优稳态可有4种,①T0时刻的经济值;②未受灾情况下,T1时刻应有的经济值;③T0时刻的经济增长速度;④未受灾情况下,T1时刻应有的经济增长速度。另外,目前地震恢复力的三维和四维模型设计略显粗糙,对量化恢复力作用不大。(4)对系统边界问题的忽略,理论上,一旦系统遭遇毁灭性打击,系统完全崩溃,不具有可恢复的可能性。对这种毁灭性打击的定量化即系统稳定域边界的确定是探讨环境灾害恢复力的前提条件,但是,目前缺乏相关研究。

2.2 社会-生态领域

以社会-生态系统作为研究对象,从复杂系统动力学角度研究系统对外界干扰的恢复力和适应力,是近年来可持续发展与全球变化研究的一个主要趋势[27]。社会-生态系统(简称SESs)是人与自然紧密联系的复杂适应系统,受自身和外界干扰与驱动的影响[28],具有不可预期、聚集、自组织、非线性、多样性、多稳态、循环性等特征[29-31]。以Holling为首的“恢复力联盟”主张运用适应性循环理论来解释和分析社会-生态领域的恢复力[4,7,29-30,32-37]。适应性循环理论认为,社会-生态系统不是向某一平衡稳态演化的,它按照以下4个特征阶段进行演替:快速生长及开发阶段(r)、保护阶段(K)、崩溃或释放阶段(Ω)、更新与重组织阶段(α)。开发阶段和更新阶段的持续时间较短,但是系统的重大变化往往发生于这两个阶段。Ω阶段是系统快速崩溃的动态时期,其表现形式是系统受到扰动后,结构和属性部分消失。紧随Ω阶段之后的是α阶段,即更新阶段。这个时期出现大量新生事物,如新物种、新制度、新观念、新政策等。当系统进入r阶段时,意味着系统已进入另一稳定域的新轨道。经过长时间的资源缓慢累积和转变,系统由r阶段转变为K阶段,该阶段出现新生事物的概率急剧下降,但是,系统变得更为复杂和巩固。恢复力的变化贯穿在整个适应性循环中,恢复力随着各阶段的替换表现出不同的水平[27,33](图3)。

图3 适应性循环与恢复力变化

作为适应性循环的基本属性之一(另两种为潜力和连通度),恢复力的内涵得到扩展:①系统在原稳定域内能承受的的扰动量,即系统在维持自身功能和结构不变的前提下,能抵御的外部干扰总量;②系统自组织的能力(与系统无组织或受外界驱动的组织能力相对);③系统学习与适应的能力,适应能力是恢复力的重要组成部分,反映了系统承受干扰时的学习与调节能力[27,38-39]。同时,恢复力联盟借助稳定性景观模型对SES恢复力进行解释和规范(图4),稳定性景观由一系列稳定域的界限组成。稳定域是状态空间(即构成系统的变量)中系统试图维持的特定区域,在其中运行的系统趋于稳定[30]。稳定性景观中的恢复力有四个量化属性:范围(L),系统在丧失恢复能力前可承受的最大量,一旦系统超越了这一阈值,那么它的回归将非常困难,甚至不可能再实现;抵御能力(R),系统状态变化的难易程度;非稳定性(Pr),系统目前状态与阈值(或界限)的距离。扰沌(P),表示系统恢复力同时受到上下级尺度上其他系统状态及动态过程的影响程度[27,29]。

图4 稳定性景观模型及恢复力量化属性

目前,社会-生态恢复力研究的优势与不足有:

(1)从复杂系统动力学角度,应用适应性循环理论来解释和研究系统恢复力,从一定程度上阐明了恢复力的形成机制,使得生态领域的恢复力研究具备了扎实完善的理论基础,同时也是目前恢复力理论研究最为深入的一个学科。

(2)恢复力联盟借助稳定性景观模型确定了恢复力在理论上的量化属性,但是,要实施量化依然存在极大难度:首先,扰沌(Pr)在模型中无法表现,目前仅有定性阐述;其次,模型中L、R和P三个参数的估算方法尚未明确;再次,稳定性景观本身也是动态变化的,这进一步增加了模型参数的估算难度。

2.3 经济和组织行为领域

增强恢复力在经济和组织行为方面的表现是降低环境灾害损失的有效方法,因此,不少学者对经济恢复力和组织行为恢复力进行深入研究。

Comfort是最先将恢复力引入组织行为领域的学者之一[40],她认为恢复力仅限于干扰事件发生后的组织行为和过程。这种面向过程的概念与生态恢复力相似,她的研究重点不是达到预期水平,而是系统功能的回复,但这种功能的变化轨迹不包含大多数非线性及适应性动力学[41]。2001年,Paton和Johnston提出组织行为恢复力是当人类或系统遇到重大干扰时所表现出的一种能力,它能够促进与维护系统功能相联系的组织行为,其具体表现是能够利用实体资源及素质来管理遇到的需求、挑战和变化[42]。这一观点将组织行为恢复力定义扩大到了自然生态系统,它本质上是恢复力联盟指明的恢复力属性之一,即系统重组织的能力。

在经济领域,Mileti分析恢复力产生于内力驱动、私人或公共决策者的刺激[17]。Tierney则强调恢复力是商业适应行为和社区响应行为[16]。Petak指出经济恢复力是系统的性能表现[43]。经济学家Rose等人自1990年代末起,对经济恢复力进行长期的系统研究,为其理论构建及实践应用做出了重要贡献[5,44-50]。Rose等人的主要观点和成果有:

(1)将经济恢复力细分为静态和动态两种,前者主要描述特定时间内可获取资源的有效利用程度,后者指一个实体或系统在遭受严重打击后回复到期望状态的速度,这定义延用了工程恢复力的思想。静态经济恢复力的获取不需借助修复和重建行为,但它不仅影响当前的经济水平,而且还制约后期经济水平的恢复时间。静态经济恢复力的另一特征是对需求现象的刻画,它表明需求方多于生产方情况下的资源最大利用度。动态经济恢复力因为牵涉与修复、重建相关的长期投资问题以及贸易问题,所以更为复杂。例如,匆忙的重建行为可能会导致商业或宏观经济的动态恢复能力下降[5,46,51]。

(2)恢复力发生于三个不同的经济尺度:微观经济—公司、家户或相关组织的个体行为;中观经济—经济部门,个别市场,或联合团体;宏观经济—所有个体单元和市场的组合,包括它们的相互作用。微观经济中,个体恢复力一般与商业和组织的具体运行有关[16,45]。中观经济的市场恢复力与个体恢复力密切相关但经常被非经济专业的环境灾害研究者所忽视。在市场中,价格作为“看不见的手”能够指导资源在灾后流向最佳场所。在宏观经济尺度,有大量牵涉价格和数量的相互依赖关系影响着恢复力。因此,一个部门的恢复力能通过经济活动影响其他部门的恢复力,这使得该尺度的恢复力更难测量,也不容易通过应对措施进行改进。

(3)在经济恢复力研究中引入可计算一般均衡模型,Rose等定义了对个体、市场和区域宏观经济的非平衡态,并定性分析它们与恢复力的关系,在比较分析可计算一般均衡模型、投入产出模型、社会收支矩阵等模型用于环境灾害影响和政策响应的优缺点后,对静态恢复力和动态恢复力进行初步量化,并以电力系统中断为例,探讨了恢复力受环境灾害影响后的变化过程。

综上,组织行为领域的研究人员强调恢复力的过程性,体现了生态恢复力的基本理念。他们认为组织行为恢复力是危机管理或日常管理下的一种风险管理策略[52]。组织行为恢复力偏重于复杂社会与人力系统的研究特点,使得量化研究进展缓慢。一般在实际应用中的标准处理方式是分析确定系统管理能力方面的脆弱性和局限性,并且研究如何利用恢复力克服系统的脆弱性和局限性。多数经济领域的恢复力偏向于工程恢复力思想,注重经济水平或状态的回归。经济恢复力借助对诸多经济模型的有效应用,在恢复力量化方面相对领先。它的实际应用方式之一是在假定管理者能尽量优化选择的前提下,确定一组与恢复力有关的备选方案[48]。

3 结论与展望

恢复力的基本内涵虽然尚未统一,但是两类主要观点都有一定程度的合理性与适用领域。工程恢复力定义因其具有相对明确的衡量标准,所以显现出在恢复力量化方面的优越性;而生态恢复力定义依据完善的系统理论和严谨的逻辑关系,表现出深厚的理论基础及深入发展的前景。

虽然恢复力这一概念在经济政策和环境管理方面具有的价值已为大家所接受和认可,但恢复力研究仍滞留于概念层面及案例分析的模式上,鲜有学者提供合理且为领域内通用的量化模型。“恢复力衡量、测验仍未取得重大突破”是目前环境灾害领域、社会-生态领域、经济和组织行为领域等众多学科共同面临的难题。恢复力的度量研究还非常薄弱,仅MCEER在地震对基础设施的影响方面有深入研究,但主要侧重于减灾项目改造的模拟评价等方面,对恢复力的形成机制、影响因素等研究甚少,也未建立相应的综合评估模型与评估指数。恢复力研究对实践的指导作用有待加强:恢复力的相关研究较难准确地从数量上回答“什么因素决定恢复力大小”和“在多大程度上决定恢复力大小”这类对恢复力建设和减灾规划具有重要现实意义的问题,更鲜有尝试从系统动力学角度来进行恢复力建设的情景仿真模拟,而这将是未来恢复力研究的重要发展方向。

[1]UN/ISDR.Living with risk:a global review of disaster reduction initiatives[M].Geneva:United Nations,2004.

[2]Gordon J E.Structures:or why things don't fall down[M].Harmondsworth:Penguin Books,1978.

[3]Merriam Webster.Merriam-Webster's 11th collegiate dictionary[M].MA:Harper Collins Publishers Inc,2003.

[4]Holling C S.Resilience and stability of ecological systems[J].Annual Review of Ecology and System atics,1973(4):12-23.

[5]Rose A.Economic resilience to natural and man-made disasters-Multidisciplinary origins and contextual dimensions[J].Environmental Hazards,2007(7):383-398.

[6]刘婧,史培军,葛怡.灾害恢复力研究进展综述[J].地球科学进展,2006,21(2):211-218.

[7]Pimm S L.The complexity and stability of ecosystems[J].Nature,1984(307):321-326.

[8]O′Neill R V,Garland E Allen,Waide JB,et al.A hierarchical concept of ecosystems[M].Princeton:Princeton University Press,1986.

[9]Tilman D,Downing J A.Biodiversity and stability in grasslands[J].Nature,1994,367(6461):363-365.

[10]Gunderson L H.Navigating social-ecological systems:building resilience for complexity and change-perspectives on resilience[M].New York:Cambridge University Press,2003:35.

[11]Gunderson L H,Pritchard L.Resilience and the behavior of large-scale systems[M].Washington,D.C.:Island Press,2002.

[12]Holling C S.Engineering within ecological constraints-engineering resilience versus ecological resilience[M].Washington,D.C.:National Academies Press,1996:31-43.

[13]Walker B H,Ludwig D,Holling C S,et al.Stability of semi-arid savanna grazing systems[J].Ecology,1969,69:473-498.

[14]DeAngelis D L.Energy flow,nutrient cycling,and ecosystem Resilience[J].Ecology,1980,61:764-771.

[15]Waide J B,Webster J R.Engineering systems analysis:Applicability to ecosystems[J].1976,4:329–371.

[16]Tierney K.Impacts of recent disasters on business:the 1993 midwest flood and the 1994 northridge earthquake[M].NY:U-niversity at Buffalo,1997.

[17]Mileti D.Disasters by design:a reassessment of natural hazards in the United States[M].Washington,D.C.:Joseph Henry Press,1999.

[18]Klein R J T,Marion J sinit,Hasse Goosen,et al.Resilience and vulnerability:coastal dynamics or Dutch dikes?[J].The Geographical Journal,1998,164(3):259-268.

[19]Tobin G A.Sustainability and community resilience:the holy grail of hazards planning[J].Global Environmental Change Part B:Environmental Hazards,1999,1(1):13-25.

[20]Buckle P,Graham M,Smale S.Assessing resilience and vulnerability:principles,strategies and actions[M].Canberra,ACT,2001.

[21]Pelling M.The vulnerability of cities:natural disasters and social resilience[M].London:Earthscan,2003.

[22]Bruneau M,Stephanie E Chang,Ronald T Eguchi,et al.A framework to quantitatively assess and enhance seismic resilience of communities[J].Earthquake Spectra,2003,19(4):733-752.

[23]Chang S E,Chamberlin C.Assessing the role of lifeline systems in community disaster resilience[J].Multidisciplinary Center for Earthquake Engineering Research,Research Progress and Accomplishments:2003-2004(MCEER-04-SP01),2004:87-94.

[24]Chang S E,Shinozuka M.Measuring improvements in the disaster resilience of communities[J].Earthquake Spectra,2004,20(3):739-755.

[25]McDaniels T,Stephanie Chang,Darren Cole,et al.Fostering resilience to extreme events within infrastructure systems:characterizing decision contexts for mitigation and adaptation[J].Global Environmental Change,2008,18:310-318.

[26]MCEER.White paper on the SDR grand challenges for disaster reduction[R].NY:Buffalo,2005.

[27]孙晶,王俊,杨新军.社会-生态系统恢复力研究综述[J].生态学报,2007,27(12):5371-5381.

[28]Cumming G S,Barnes G,Perz S,et al.An exploratory framework for the empirical measurement of resilience[J].Ecosystems,2005,8(8):975-987.

[29]Walker B,Holling C S,Carpenter S R,et al.Resilience,adaptability and trans formability in social-ecological systems[J].Ecology and Society,2004,9(2):5-12.

[30]Beisner B E,Haydon D T,Cuddington K.Alternative stable states in ecology[J].Ecological Society of America,2003,1(7):376-382.

[31]Holland J H.Hidden order.how adaptation builds complexity[M].Cambridge:Cambridge university press,1995.

[32]Gunderson L H,Holling C S,Light S S.Barriers and bridges to the renewal of ecosystems and institutions[M].New York:Columbia University Press,1995.

[33]Gunderson L H,Holling C S.Panarchy:understanding transformations in human and natural systems[M].Washington,D.C.:Island Press,2002.

[34]Holling C S.Understanding the complexity of economic,ecological,and social systems[J].Ecosystems,2001,4(5):390-405.

[35]Berkes F,Folke C,Colding J.Linking social and ecological systems:management practices and social mechanisms for building resilience[M].Cambridge:Cambridge University Press,1998.

[36]Folke C,Steve Carpenter,Thomas Elmqvist,et al.Resilience and sustainable development:building adaptive capacity in a world of transformations[J].A Journal of the Human Environment,2002,31(5):437-440.

[37]Walker B,Carpenter S,Anderies J,et al.Resilience management in social-ecological systems:a working hypothesis for a participatory approach[J].Conservation Ecology,2002,6(1):14.

[38]Carpenter S,Brian Walker,Marty J Anderies,et al.From metaphor to measurement:resilience of what to what?[J].Ecosystems,2001,4(8):765-781.

[39]Gunderson L H.Ecological resilience-in theory and application[J].Annual Review of Ecology and Systematics 2000,31(1):425-439.

[40]Comfort L K.Risk and resilience:inter-organizational learning following the northridge earthquake of 17 January 1994[J].Journal of Contingencies and Crisis Management,1994,2(3):157-170.

[41]Comfort L K.Shared risk:complex systems in seismic response[M].Amsterdam:Pergamon,1999.

[42]Paton D,Millar M,Johnston D.Community resilience to volcanic hazard consequence[J].Natural Hazards,2001,24:157-169.

[43]Petak W.Earthquake resilience through mitigation:a system approach[R].Laxenburg:International Institute for Applied Systems Analysis,2002.

[44]Rose A,Kverndokk S.Handbook of environmental economics-equity and environmental policy:with special application to global warming[M].Cheltenham:Edward Elgar Publishing Co.,1999.

[45]Rose A,Lim D.Business interruption losses from natural hazards:conceptual and methodological issues in the case of the Northridge earthquake[J].Environmental Hazards:Human and Social Dimensions,2002,4(1):1-14.

[46]Rose A.Defining and measuring economic resilience to earthquakes[J].Disaster Prevention and Management,2004,13:307-314.

[47]Rose A.Modeling spatial and economic impacts of disasters[M].WV:Springer,2004:13-36.

[48]Rose A,Liao S y.Modeling regional economic resilience to disasters:a computable general equilibrium analysis of water service disruptions[J].Journal of Regional Science,2005,45(1):75-112.

[49]Rose A.Real estate,catastrophic risk,and public Policy-macroeconomic impacts of catastrophic events:the influence of resilience[M].Berkeley:University of California Press,2006.

[50]Rose A,Oladosu G,Liao S Y.Business interruption impacts of a terrorist attack on the electric power system of Los Angeles:customer resilience to a total blackout[J].Risk Analysis,2007,27(3):513-531.

[51]Rose A.The economic impacts of terrorist attacks-analyzing terrorist threats to the economy:a computable general equilibrium approach[M].Cheltenham:Edward Elgar Publishing,2005:196-217.

[52]Paton D,Hill R.Disaster resilience:an integrated approachmanaging company risk and resilience through business continuity[M].Springfield:Charles C Thomas Publisher,2006.