反垄断领域中的宽大政策:实践、理论及中国的对策思考

吴汉洪 孙耀祖

一、引言

合谋行为如卡特尔等在经济领域内广泛存在。美国反垄断执法机构曾经在一年内对50 多个行业提起合谋的反垄断调查,合谋行为在经济领域内的普遍性由此可见一斑。由于这些合谋行为对经济社会生活具有严重的负面影响,损害了竞争机制和效率,造成社会福利净损失,因此,各国的反垄断执法机构一般都将其视为打击的首要目标。

发达国家的反垄断法通常对合谋行为适用本身违法原则,即使没有造成实质性的损害,也判定违法。因此,在实践中,合谋行为的参与者之间常常秘密协商或者以默契的方式达成合谋协议。为了不留下证据,他们尽量减少甚至完全避免使用书面材料,而更多地依赖口头协议,在某些情况下,甚至只依靠行动上的默契。合谋行为的隐蔽性特点给反垄断执法带来了巨大的挑战,传统的调查取证方式往往难以奏效,调查起诉工作十分艰难。另外,反垄断执法机构的预算有限,而对合谋的调查起诉成本却非常高昂,这也加大了执法的难度。

为突破这一困境,1978 年,美国司法部反托拉斯局提出一项从内部瓦解和分裂合谋的新政策,即宽大政策(leniency policy)。该政策突破传统的“坦白从宽”理念,采用更为激进大胆的规则①从表面上看,对违法者减免处罚,有悖于正义价值目标,但给予具有自首、立功表现的行为人以减免责任的待遇早已是各国通例,虽然宽大政策的具体做法有所不同,但原理相似。,核心在于减轻甚至赦免那些向反垄断执法机构提供信息和证据的申请者的法律责任。

在实践中,宽大政策也被证明是查处合谋行为十分有效的工具。具体表现在:该政策通过卡特尔等合谋行为参与者的自首行为,掌握合谋行为的第一手证据,在很大程度上解决传统调查手段取证困难的问题,提高了反垄断执法机构的效率,节约了执法成本;该政策还可以揭露潜在的合谋行为,使得更多隐蔽的合谋行为进入执法者视野;宽大政策对自首者的宽大处理,对于合谋参与者将是一个巨大的威慑,使其不得不考虑其他成员的自首动机,这不但大大增加合谋的不稳定性,而且还可在很大程度上阻止新的合谋形成。

宽大政策的制度价值在于通过提高反垄断的执法效率,维护特定的竞争秩序,实现反垄断法的基本价值。而如果假定合谋参与者都是理性的,那么宽大政策为什么是有效的?或者说,其背后的经济学基础是什么?本文通过回顾国外宽大政策的历史发展和基本规则,着重论述这些规则背后的经济学依据,并对我国宽大政策构建问题提出一些建议。

二、国外宽大政策的发展

(一)美、日、欧等国家和地区宽大政策历史沿革及比较分析

美国司法部(DOJ )在1978 年建立了第一套针对合谋行为的宽大政策,并在1993 年进行了修订。修订的宽大政策在执法透明度和处罚减免额度方面予以加强。新的公司宽大政策(corporate leniency policy)包括两个部分:第一部分规定在反垄断机构展开调查之前,第一个自首的合谋厂商将自动获得全部的处罚减免;第二部分规定在调查开始之后,但在反垄断机构尚未掌握关键证据之前,第一个自首的厂商也可得到全部豁免。[1]另外,作为公司宽大政策的补充,1994 年,美国又推出了个人宽大政策(individual leniency policy),对在合谋中涉及的个人进行处罚或减免。在刑事指控方面,刑事指控与罚金一同免除。

仿效美国司法部的模式,欧盟委员会在1996年制定了第一部宽大政策,就像美国最初的宽大政策一样,这部宽大政策的效果并不显著。2002年,欧盟委员会修订了宽大政策,减少政策执行的不确定性和加大处罚减免的力度。欧盟的宽大政策规定,在调查开始之前,或调查开始之后但当局没有掌握关键证据之前,第一个自首的合谋厂商将自动获得全部豁免。不过,与美国只豁免第一个企业不同,欧盟的宽大政策对第二个以及其后的企业提供了部分减免,即在调查开始之前,第二个自首者获得30%~50%的处罚减免,第三个自首者获得20%~30%的处罚减免,再之后不高于20%。而调查开始后且当局掌握相关证据时,如果自首者能够提供有新价值的证据,第一个自首者获得30%~50%的减免,第二个自首者获得20%~30%减免,再之后的不高于20%。[2]因欧盟未将卡特尔视为刑事犯罪,故均无刑事指控。

日本公平交易委员会(JFTC)在2005 年通过的竞争法修正案中加入了宽大政策的内容,2006 年初开始执行。[3]日本的立法与美国和欧盟的宽大政策有着较大区别。日本的宽大政策规定,在调查开始之前,第一个自首者的处罚完全免除,第二个自首者获得50%的减免,第三个自首者获得30%的减免,而在调查开始之后,最多三家企业可以获得减免,无论先后顺序均减免30%。在刑事指控方面,除第一个自首者之外,其余的刑事指控不保证被免除。

此外,英国、韩国、加拿大和新加坡等国家也建立了本国的宽大政策,或对原有程序进行了修改。

在具有代表性的美国、欧盟和日本的宽大政策设计中,都规定了第一个自首企业可以免除处罚或刑事责任,目的在于提供足够的自首动机,鼓励厂商向反垄断当局自首,从内部瓦解合谋,避免不必要的社会福利损失。不过,由于各国情况不同,美、日、欧的宽大政策也存在着差异。美国的宽大政策只适用于第一个自首的企业,对以后的企业并没有任何处罚减免,而欧盟和日本的宽大政策则考虑了除第一个之外厂商的自首行为,给予部分处罚减免,而无论调查是否已经开始。另外,在调查开始之后,日、欧、德的制度设计也存在差异,欧盟对证据的质量有着较高的要求,日本则对自首的企业一视同仁。

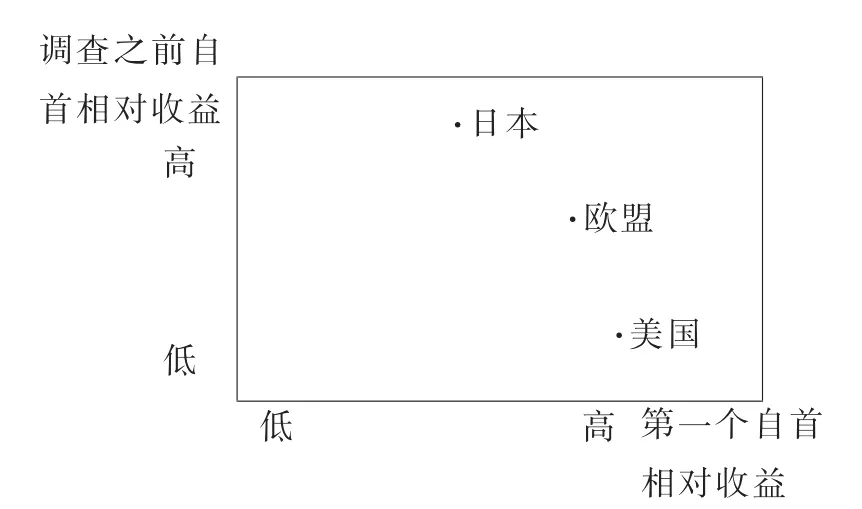

图1 描述了美、日、欧宽大政策之间相对收益的差别。美国的宽大政策通过只豁免率先自首企业来激励第一个自首者,但是弱化了企业在调查之前自首的动力。日本则相反,虽然提供部分处罚减免的政策从而减弱了企业率先自首的动力,但更强调了对企业在调查之前自首的激励。欧盟的宽大政策居于两者之间。

图1 宽大政策国别比较

(二)国外宽大政策的执行效果

各国宽大政策的实施对打击合谋行为的实践产生了巨大影响,成为反垄断当局侦破合谋行为最有效的手段,也是到目前为止最佳的规制工具。美国自1993 年宽大政策发布以来,合谋参与者向反托拉斯当局申请宽大的数量持续增长。新政策公布之前,美国反托拉斯当局平均每年收到一份宽大申请,而新政策公布之后,每个月即收到两份申请。[4]至2004 年,反托拉斯当局收到的宽大申请超过200 例之多。宽大政策申请者提供的信息揭露了许多重大的合谋案件。1997 —2004 年间,司法部总计征收卡特尔罚款25 亿美元,仅在1998 —1999 年,宽大政策提供的线索就导致了10多亿美元的罚款。从1890 年至1993 年,美国只有8 个外国公司和8 名外国人因合谋行为而被起诉,而从1993 年至2003 年,美国司法部向72 个外国公司和90 名外国人提起了刑事诉讼。另外,美国宽大政策也直接导致了几起重大的跨国合谋案件的侦破,如广受瞩目的“维生素案”、“石墨电极案”、“橡胶化学品案”等。

在其他国家,宽大政策的实施效果也非常显著。在欧盟新宽大政策没有出台前的1996 —2002 年,欧盟委员会共收到宽大申请80 多例[5],而新政策出台之后,在2002 —2003 年,欧盟委员会就收到了宽大申请30 余例。从1996 年到2003 年的33 例反卡特尔判决一共开出了39 亿欧元的罚单。2005 年,英国公平贸易办公室也宣布,在2000 年实施宽大政策以来,已收到88 份宽大申请。在日本,宽大政策颁布后仅11 个月,反垄断执法机构就收到了60 多例宽大申请。

各国的实践经验表明,宽大政策在打击合谋、提高侦破效率方面有着卓越的贡献,并在一定程度上阻止新合谋形成和促成合谋瓦解,也正如美国司法部所宣称的那样,新的宽大政策在合谋成员间引发了一场奔向法庭的自首竞赛。

三、宽大政策的理论基础

宽大政策的成功不是偶然的,其建立在坚实的理论基础之上,它依据的是产业组织理论中的合谋理论和博弈论。任何政策的成功都离不开对作用对象的深刻洞察,否则不可能成功,而宽大政策也不例外。合谋理论揭示了合谋行为内在的形成与稳定机制,宽大政策正是建立在这些基础之上,通过政策参数的设置,作用于合谋稳定机制,破坏合谋稳定所需要的条件,从而打破合谋稳定均衡,达到瓦解合谋的目的。如果假定合谋厂商都是理性的,那么宽大政策要有效,就必然要求在无限期重复博弈框架下自首也是厂商理性的选择,自首是成员的占优策略均衡。这里要求政策参数的设置必须满足自首的均衡条件,因此,博弈论是宽大政策另一个理论基础。

(一)合谋理论

宽大政策设计的目的在于破坏合谋的稳定性,从内部瓦解合谋。在这里,我们着重讨论合谋稳定性问题。在外延上,合谋有多种形式,包括横向合谋、投标串谋等。在这里,我们把横向合谋作为论述的重点。横向合谋是指同行业中两个或两个以上的厂商联合起来决定某些经济变量的行为。正如有些学者所表明的那样,横向合谋受制于其固有的“执行问题”,原因是其规范内部行为并不能依赖于合法的契约,所以合谋参与者都有背离合谋的动机。[6]要消除这种动机,必然要在时间上重复,依靠预期的未来收益和惩罚来保持合谋稳定。合谋理论的基础理论模型是所谓的“无名氏定理(folk theorem)”。无名氏定理在理论上证明了合谋在一个无穷过程中能够稳定存在,且在一定程度上解释了实践中卡特尔等合谋行为普遍存在的原因。

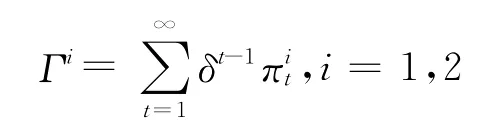

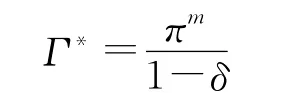

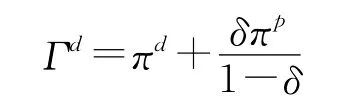

弗里德曼(Friedman)给出了“无名氏定理”的一种形式。[7]弗里德曼模型证明,在一个无穷重复的过程中,将存在合谋的可能性。进一步地,如果每个厂商都有足够的耐心,那么,在一个寡头市场上,相对于非合作的情况,任何更为有利的收益都是均衡。弗里德曼模型假设厂商采取触发策略或冷酷策略,即每个厂商开始时采取合作策略,一旦某个厂商违背合作约定,此后将永远不合作,并采取惩罚策略。如果考虑一个代表性产业,假定存在两个对称的厂商,时间离散且无限,折现因子为δ,每个厂商都力图使他的贴现后利润流量Γi取得最大:

给定对手采取触发策略,如果厂商一直合作,每期都得到合谋利润πm,总折现利润为:

给定对手合作,如果有厂商选择违背合谋约定,那么,当期得到偏离利润πd>πm,但此后将一直得到处罚利润πp,在此情况下,厂商的总折现利润为:

在一个无穷过程中,如果对手有违背行为,厂商都有机会进行惩罚,显然厂商进行合谋的条件是:或者

因为“惩罚”本身是可信的,所有的策略都是均衡。只要折现因子足够大(δ接近1 ),或者说,厂商有足够的耐心,任何高于不合作收益的合谋就总是存在的。这一结果表明,有耐心、对称的古诺双寡头垄断能够利用触发策略的惩罚威胁,通过各生产一半垄断产量实现合谋,企业间甚至并不需要通过签订有约束力的协议来实现它们之间的合谋。

合谋的稳定取决于两个变量,即合谋利润和惩罚利润。合谋利润πm越小,维持合谋的条件就越严格,所以,减小πm增加了合谋的不稳定性。惩罚利润πp也具有举足轻重的重要性,在某种程度上说,合谋的结果实现于惩罚的“威胁”。πp越大,维持合谋的条件就越严格,反之则宽松。而惩罚利润πp取决于惩罚策略,因此,惩罚策略越不力,合谋就越不稳定,反之则稳固。也正是因为如此,经济学家们提出了许多其他的惩罚策略,如麦克劳德(Mac Leod)通过公理性讨价还价模型的方法,得到以牙还牙策略[8],阿布鲁(Abreu)提出了最优惩罚策略等[9]。

由于合谋利润πm和惩罚利润πp在维持合谋稳定中的重要性,宽大政策的目标就在于尽量减少厂商预期的合谋利润πm和增大厂商违背合谋的预期利润πp,使得维持合谋稳定的条件变得非常严峻,以致合谋自动瓦解。成功的宽大政策一般都规定非常严厉的违法处罚,目的在于减小厂商合谋的预期利润,一旦合谋被发现,损失将非常巨大。通过设置强有力的执法机构,加大执法力度,提高合谋被发现和被定罪的概率,使得合谋的风险变得巨大,减弱厂商合谋的动机。另外,通过设置非常慷慨的处罚减免规定,使得厂商背离合谋且自首的预期收益增大,从而增强厂商自首动机。另外,通过增强宽大政策的“自动性”和“确定性”,使得厂商的预期收益变得更加明朗,有助于厂商作出自首的选择。

(二)博弈论

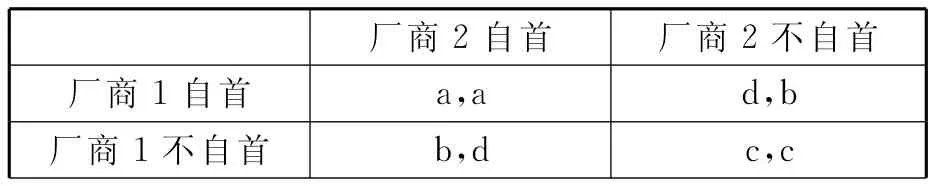

就合谋行为而言,至少有两方,用一方去战胜另一方,也就是法律设计使得参与合谋成员发现其处于一种自首比不自首要好的状态,这就是宽大政策背后的想法。从博弈论的角度,宽大政策的基本原理类似于“坦白从宽”原则在经典“囚徒困境”中的作用。宽大政策的博弈论基础是囚徒困境博弈,其通过设定政策参数,把合谋参与者引入一种囚徒困境博弈情境中。我们可以用一个简易的支付矩阵表示这一博弈(见表1)。

表1 宽大政策下自首博弈矩阵

这里,b<a<d,b<c<d。如果厂商1 选择率先自首,将会减轻或免于处罚,而厂商2 会受到严厉处罚;如果厂商2 选择率先自首,厂商1 将会受到严厉处罚。在这个自首博弈中,唯一的纯策略纳什均衡是厂商1 和厂商2 都自首。因此,在宽大政策适当的政策参数设置下,合谋参与者均衡策略是选择向执法机构自首。在实践中,合谋参与者数量和具体支付数值等情况要复杂得多,但宽大政策的基本原理就是如表1 所说明的内容。

宽大政策规则的目标在于使得厂商自首策略是一个子博弈完美均衡,即满足参与约束和激励相容约束。在一个无限期重复博弈框架下,如果没有宽大政策,维持合谋的条件是合谋利润大于背离利润。而在宽大政策条件下,厂商的策略包括继续合谋、合谋且向执法机构自首、背离合谋且自首、纯粹背离合谋四种策略类型。在背离合谋的情况下,自首要优于不自首,因为自首后会获得处罚减免,厂商的收益增加;背离且自首永远优于合谋且自首,因为不管是背离还是自首,合谋都不会再继续下去,之后各期都会回到非合作状态。因此,厂商可选择的占优策略只有两种:继续合谋和背离合谋且自首,而厂商选择继续合谋还是背离合谋且自首取决于两者收益之间的比较。

这里,厂商的策略选择与下面几个因素有关:首先,作为政策变量的厂商所获得的宽大是重要的决定因素。如果获得的宽大比较优厚,厂商背离合谋且向执法机构自首所获得的收益就比较大,厂商就会在宽大政策的激励下,选择背离且自首策略;反之,如果获得的宽大较小或者不确定,厂商就会倾向于选择继续合谋。其次,执法机构发现并定罪的概率也是厂商决定是否选择自首的重要因素,如果执法机构发现并定罪的概率足够大,那么,厂商继续合谋的收益将非常小,厂商更愿意选择自首。极端地,如果执法机构有足够的预算及能力,每个合谋都会被及时发现,那么,厂商的唯一选择是不合谋,因为严厉的处罚将可能使得合谋利润为负。最后,惩罚策略也是影响的因素。足够严厉的惩罚策略本身使得合谋更为稳固,宽大政策的效果就会弱一些。但惩罚策略的影响是比较微弱的。

因此,从博弈论角度看,宽大政策正是利用其参数设置,包括处罚额度、减免额度、申请减免的条件和合谋被关注和定罪的两个概率等,把合谋成员引入一个囚徒困境中,使得自首成为合谋成员的占优策略,造成各个成员纷纷抢先自首成为这个囚徒困境的占优策略均衡。

四、我国宽大政策的构建

(一)我国企业合谋行为产生和发展的现实背景

卡特尔等合谋行为在我国已不是新鲜事物,在很多行业普遍存在。市场竞争的发展、价格体制的改革、市场体制的完善,为卡特尔等合谋行为的产生提供了土壤。为了规避竞争的风险,获得更高的利润,同业经营者之间会寻求达成合谋以限制相关市场的竞争。

在改革开放初期,我国就出现了卡特尔性质的企业联合等合谋行为,这些卡特尔性质的企业联合形式多样,从限制竞争的内容看,多数涉及价格的确定,也有的涉及产量限制和销售区域分配。20 世纪90 年代以来,我国卡特尔性质的企业联合呈现迅速发展的态势,且名目众多,有“价格联盟”、“行业价格自律”、“限产保价”等。比较有影响的案例包括全国三轮农用运输车行业价格自律案、洗衣机价格联盟案、彩管限产同盟案和方便面联合涨价案等。

以合谋行为中的卡特尔为例,与其他合谋行为一样,我国卡特尔的产生和发展有其自身的特点,有着深刻的经济社会背景。卡特尔在中国的迅速发展,原因是多方面的,而且会在一个相当长的时期内存在。首先,在经济层面,很多行业的产能过剩为卡特尔的产生提供了客观条件。20 世纪90 年代以后,我国许多行业由于过度投资、重复建设等原因,出现了生产过剩的局面,为了避免竞争所带来的收益下降,同行业厂商愿意通过达成卡特尔来协调行动。其次,在制度层面,制度建设不完善为我国卡特尔大量出现提供了制度条件。在《中华人民共和国反垄断法》(以下简称《反垄断法》)没有出台之前,由于未形成完整的法律规则体系,无法适应阻止和瓦解卡特尔的现实需要。《反垄断法》的颁布和实施有望改变这种状况,但在操作上仍需有效地实施相关立法和进一步完善相关制度细节。再次,在政府行为层面,在反垄断法没有出台前,政府反卡特尔执法也不够严格,在许多价格联盟出现后,尽管国家有关主管部门曾经出面表态相关价格联盟违法,但主管机关很少正式启动执法程序。最后,在体制机制层面,行业协会在市场监管方面角色模糊,对卡特尔的形成与发展起推波助澜作用。我国许多卡特尔的产生和发展都是由行业协会组织的,其在卡特尔中充当了组织者和监督者的角色。

在这一背景下,鉴于卡特尔等合谋行为具有极大的经济社会危害性,加强对卡特尔等合谋行为的查处必然成为现阶段我国竞争法律体系建设的重点和我国反垄断执法机构面临的迫切任务。

(二)我国反垄断领域宽大政策的法律背景

进入20 世纪90 年代以后,卡特尔等合谋行为在我国经济建设中的危害性日益凸显,我国颁布并实施了一系列查处卡特尔等合谋行为的法律。

1993 年全国人大通过了《中华人民共和国反不正当竞争法》,这是一部力图统一规范不正当竞争行为和垄断行为的重要立法。该法第15 条第1 款规定,投标者不得串通投标,抬高标价或压低标价,投标者和竞标者不得相互勾结,以排除竞争对手的公平竞争。1998 年实施的《中华人民共和国价格法》第14 条规定,经营者不得相互串通,操纵市场价格,损害其他经营者或者消费者的合法权益。这一规定明确禁止了价格操纵行为,成为规制该类行为的重要法律依据。1999 年人大常委会通过了《中华人民共和国招标投标法》,该法第32 条重新强调了串通投标行为的违法性。上述三部法律明确禁止了投标串谋和价格操纵行为,成为规范该类行为的重要法律规范。

我国在2008 年8 月1 日正式实施《反垄断法》,较为系统和全面地对卡特尔等合谋行为做出规定,成为我国查处卡特尔等合谋行为最具基础性和系统性的法律。其中第13 条、第15 条、第16 条等都涉及卡特尔行为。除此之外,《反垄断法》第50 条、第52 条和第53 条还对卡特尔参与者的民事责任、妨碍司法行为以及申请行政复议等问题做了规定。

值得一提的是,《反垄断法》第46 条规定:“经营者主动向反垄断执法机构报告达成垄断协议的有关情况并提供重要证据的,反垄断执法机构可以酌情减轻或者免除对该经营者的处罚。”该规定体现了对自首并提供重要信息的合谋者的宽大思想,对规制卡特尔等合谋行为具有里程碑意义,为建立和完善我国的宽大政策奠定了坚实的法律基础。

依据《反垄断法》的基本精神,2009 年7 月,国家工商行政总局颁布并实施了《工商行政管理机关查处垄断协议、滥用市场支配地位案件程序规定》和《工商行政管理机关制止滥用行政权力排除、限制竞争行为程序规定》两项规章。其中,《工商行政管理机关查处垄断协议、滥用市场支配地位案件程序规定》详细规定了查处垄断协议、滥用市场支配地位案件的相关程序,对材料举报程序、受理程序、查处程序、调查程序等做了相关规定。《工商行政管理机关制止滥用行政权力排除、限制竞争行为程序规定》对滥用行政权力排除和限制竞争的行为的查处程序做了具体的规定。这两项规章的出台,进一步重申了《反垄断法》第46 条的宽大精神,对获得“减轻或者免除处罚”的主体资格、行为条件、申请时间、证据质量和宽大方式等做了具体规定,这无疑增强了卡特尔参与者申请减轻或免除处罚的程序透明度和可操作性。与此同时,国家发改委于2009 年8 月就其起草的《反价格垄断规定》(草案)向社会公开征求意见,该草案也含有宽大政策的内容。以上这些情况表明,我国反垄断执法机构已经将查处合谋的宽大政策列入议事日程。

(三)构建我国反垄断领域宽大政策的政策建议

可以预见,随着我国《反垄断法》的实施,卡特尔等合谋行为会渐渐转入地下,查处合谋的执法会不可避免地面临着与国外相类似的执法困境。作为查处合谋的宽大政策,在理论和实践上都被证明是非常成功的工具,也是突破执法困境的可行解决方案。同时,在我国建立宽大政策也具有现实紧迫性和基本法律依据,因此,笔者建议尽快制定适合我国国情的宽大政策,而如何建立有效宽大政策,我们认为现阶段需要在三个方面加强建设。

1.单独完整的宽大政策立法

我国还没有单独的宽大政策出台,另外,虽然《反垄断法》第46 条和工商总局的两项规章中都论述了减轻或者免除处罚的规定,这些规定与国外的宽大政策也比较类似,但在实质上存在差异。《反垄断法》和两项规章并没有使用“宽大政策”这一词语,在某种程度上,严格意义上的宽大概念还没有被引入我国的反垄断法律体系。《反垄断法》第46 条规定,反垄断执法机构可以“酌情”减轻或者免除处罚,从某种意义上说,这还是传统“坦白从宽”原则的延续。“酌情”削弱了给予宽大的“确定性”和“自动性”,这与有效宽大政策的基本精神还有相当的距离。[10]这正如美国的情况,1978 年的宽大政策规定,企业只有在反托拉斯局尚未展开调查前申请才可能获得宽大,且宽大的给予并不是自动的,而是取决于控方的自由裁量。由于缺乏确定性和透明度,其并未获得预期成功。针对这样的缺陷,1993 年,美国司法部反托拉斯局公布了新的《公司宽大政策》,该政策确立了自动宽大制度,如果申请者符合宽大条件,就一定可以获得宽大,而不取决于控方的自由裁量;同时还规定了选择性宽大,即使已经开始调查,申请者也可能获得宽大。也正是增加了确定性、自动性和透明度,宽大政策的实施才取得了应有的效果。

另外,在违法处罚方面,依照《工商行政管理机关查处垄断协议、滥用市场支配地位案件程序规定》,违法者的处罚依据《行政处罚法》规定,而依据该法所规定的处罚,显然对卡特尔等合谋行为的处罚偏轻,不能起到应有的威慑作用。

因此,为了更有效地查处卡特尔等合谋行为,我国有必要建立单独且完整的宽大政策,系统地规定宽大政策的违法处罚、宽大待遇、宽大条件和宽大程序等。借鉴美、日、欧等国家和地区宽大政策的成功经验,增强宽大政策给予的确定性和透明度,提升宽大的可预见性,提高执法效率。

2.具体、透明、确定的宽大规则

宽大政策最为革命性的改变在于通过合谋参与者主动向执法机构自首,从内部瓦解合谋,而不是像传统的手段那样从外部入手。因此,要想使得宽大政策有效,就必然要以设计良好规则作为基础,而具体、确定和透明是宽大政策规则的基本要求。只有在良好规则的基础上,在反垄断机构所设置的各种参数条件下,合谋参与者才能够清楚地计算出实施自首策略所能得到的收益,才有可能与继续进行合谋的收益相互比较,决定是否选择自首策略。而如果规则比较模糊,执法机构有更大的自由裁量权,那么,合谋参与者选择自首策略的收益是不可预见的,自首策略就不太可能成为合谋参与者的最优选择,宽大政策的有效性就会大打折扣。

经济理论和司法实践表明,一个良好的宽大规则一般要包括严厉的惩罚威慑,慷慨的宽大待遇,具体、确定的宽大条件和透明、便捷的宽大程序。严厉的惩罚与优厚的宽大待遇是一个问题的两个方面,只有法律的制裁非常严厉,获得宽大的申请者所得到的待遇才能优厚,自首的吸引力就大。斯帕奴鲁(Spagnolo)证明,更为慷慨的处罚减免政策,与温和的减免政策相比,要使得维持合谋的条件变得更为严峻,合谋参与者更倾向于选择背离合谋且向执法机构自首的策略。[11]宽大条件是各国宽大政策的核心内容之一,宽大条件一般涉及提出宽大申请的时间、提供的信息和证据、进行合作的要求等内容。具体、确定的宽大条件能够使宽大申请的收益具有可预见性,从而有利于宽恕申请人进行利益权衡和作出自首选择。虽然现存的宽大政策在宽大条件的设置上存在差异,但其实质都是在于加强宽大政策的可预见性和确定性,使得申请者利益权衡更为明晰。宽大程序是宽大政策顺利实施的程序保障,透明便捷的宽大程序有利于企业和个人提出宽大申请,从而促进宽大政策的实施。宽大程序的主要内容包括:宽大申请的形式(如欧盟的“标记”申请和授予制度)以及相关的保密制度等。

3.严格、有力的执法

宽大政策的有效实施与反垄断执法机构侦察到合谋行为和获得充足证据将其定罪这两个概率有关系。莫塔和波罗(Motta &Polo)的研究表明,如果合谋被关注和将其定罪这两个概率越大,维持合谋的条件就越严格,参与者越倾向于违背合谋且向反垄断执法机构自首。[12]也就是说,合谋参与者如果不自首,被抓住的概率也很大,那么,违法者更倾向于自首。因此,反垄断执法机构严格、有力的执法是宽大政策有效实施的重要条件。

从我国查处合谋行为的实践看,尽管侦破的卡特尔案件数量明显增加,但在执法力度方面还需加强。例如,在方便面联合涨价案等案例中,执法机构只是用行政指令的方式叫停,并没有严格执行法律规定,进行其他必要的违规处罚。我国反垄断执法机构应以旗帜鲜明的执法态度,反对卡特尔等合谋行为,有法必依,严厉执法,对违法者追究法律责任。

在我国现有的反垄断执法机构中,国家发改委和国家工商总局负责垄断协议的执法工作。其中,国家发改委主要负责价格垄断协议的执法,国家工商总局主要负责非价格垄断协议的执法。笔者注意到,这两家执法机构在2009 年就查处合谋的宽大政策的有关表述(征求意见稿)基本是统一的。这对于我国反垄断执法是非常重要的。我们坚信,在各方面的共同努力下,具有中国特色的我国反垄断宽大政策必将会形成,并在查处合谋行为中发挥重要作用。

[1]U.S.Department of Justice.“Corporate Leniency Policy”.http://www.usdoj.gov/atr/public/guidelines/lencorp.htm,1993.

[2][5]European Commission.“Question and Answer on the Leniency Policy”,2002.

[3]Japan Fair Trade Committee.“Amended Act Concerning Prohibition of Private Monopolization and Maintenance of Fair Trade”,2005.

[4]OECD.“Report on Leniency Programs to Fight Hard Core Cartels ”.http://www.oecd.org/dataoecd/49/16/2474442.pdf ,2005.

[6]Gambetta and Rauter.“Conspiracy among the Many:the Mafia in Legitimate Industries ”.in Fiorentini,Gianluca ,and Pelzman,Sam(eds.).The Economics of Organized Crime .Cambridge:Cambridge University Press ,1995.

[7]Friedman.“A Noncooperative Eguilibrium for Supergames ”.Review of Economic Studies ,1971 ,38(113).

[8]Macleod.“A Theory of Conscious Parallelism”.European Economic Review,1985 ,27(1).

[9]Abreu.“Extremal Equilibria of Oligopolistic Supergames”.Journal of Economic Theory,1986 ,39(1).

[10]Hammond.“Detecting and Deterring Cartel Activity through an Effective Leniency Program”.Presented before the ICN Workshop on Cartels Brighton,England,2000.

[11]Spagnolo.“Optimal Leniency Programs ”,Working paper ,2000.

[12]Motta and Polo.“Leniency Programs and Cartel Prosecution”.International Journal of Industrial Organization,2003 ,21(3).