群众和法官之间的距离

梁文道

河南省法院近日开展了一项“万名法官回访当事人”的活动,让法官与当事人“结对子、交朋友,既要化解法结,也要打开心结;既要调处矛盾,化解纠纷,还要扶贫救助,解决他们的困难和问题”。据说这可以“密切人民法院与人民群众的血肉联系,以实际行动彰显司法的人民性”。这个做法新鲜,但它的思路却是旧的,新中国本来就有司法工作要走群众路线的倾向,甚至喜欢标榜法官生活的平民化,以免他们脱离人民群众,变成少数精英阶级的“统治工具”,甚至搞出贪污腐败的罪行。但我对河南法院的这个举动却有一个很愚笨、很肤浅的疑问:法官怎么能在和当事人做朋友之余,保持自己判断的中立呢?

这又让我想起了,刚刚才发表过最后一次香港法律年度开启礼演说的终审法院首席大法官李国能先生。李先生也许是全港最具威望,也最神秘的一个公众人物。他有威望,所以在他这次演说之后,头戴假发、身着法袍的法官与律师全体肃立,罕有地献上了长逾三分钟的掌声,场面令人感动。第二天的报纸皆以头版报道,社论对他的贡献莫不赞誉有加。说他神秘,是因为没有人晓得李国能先生究竟有什么嗜好,爱到什么地方休闲。他几乎从不接受任何专访,也极少出席公开社交场合,你不会看见他去那种冠盖云集的上流社会派对,也没听过他到了什么贫民区访寒问苦。所有香港市民只记得他那有点腼腆的微笑,以及他对司法独立和法律尊严的维护。

既然我们很少在媒体上看到他的消息,又怎能知道他为司法做了些什么呢?那是因为我们偶尔会读到他的公开言论,它们大都和法律有关。比如他曾向香港律师协会投诉,说“庭上正规服装应该是深色西装和白色衬衣,或其他不炫目的浅色衬衣,除此之外的服装类型都是不能接受的。一些男律师穿浅色西装、深色或鲜艳的衬衣出庭,女律师则佩戴较多饰物,这均有展示个人形象之嫌,与法庭要求的庄重是不适应的。至于喝咖啡和嚼口香糖则属于非常过分了”。据说香港的年轻律师后来果然听话地止住了庭上衣着随便的风尚。

法官本来就是法界的王者。假如受过法律训练的专业人士是一个独特的群体,那么法官就是这个群体里的最高仲裁人了。他们不只在庭上穿戴与众不同,座位高人一等,私底下也要服膺一套严格的道德标准,所以在一个尊重法治的社会里面,法官总是享有特别高的荣誉。

为什么法官的地位会这么高?他们的荣誉感又是从哪里来的呢?是因为他们和人民群众的关系很贴近,像河南的法官一样常常回访当事人吗?不,情况正好相反,不论是有意还是无意,他们往往与一般人保持相当遥远的距离,使得大家只能仰望他们。这不是为了故作神秘,而是为了守护他们的独立。一个法官和当事人成了朋友,要是这朋友有一天要上庭,我们还能完全相信这个法官的判断吗?李国能先生身为终审法院首席大法官,难怪要以最严苛的标准要求自己,深居简出,不事应酬,树立起整个香港司法系统的形象。就算其他法官,也不时传出因为当事人是朋友,所以主动提出更换主审法官的新闻。为什么同是法官,香港和其他地方会有这么大的差别?

秘密就在李先生的那篇演说里:“法官处理涉及行政或立法机关的案件时,既不采取对抗态度,亦不刻意偏袒任何一方。法官的职责是执行司法工作,无惧无偏,若行政或立法机关胜诉,这不是因为法庭有意偏袒;同样,若判行政或立法机关败诉,也不是因为法庭有意对抗。无论判决如何,法庭都只是履行宪法职能,公平公正地审理案件。”

香港是中国的一部分,九成以上的居民是华人,然它奉行司法独立的原则,而且久成传统,这才是使得每一位法官都不得不受尊重和被信任的根本原因。于是,一個案件的当事人就算输了官司,也绝少在庭外痛斥法律不彰,贬损法官的人格,他们顶多只能暗叹一句“今天运气不好”。

【原载2010年1月28日《南方周末·自由谈》】

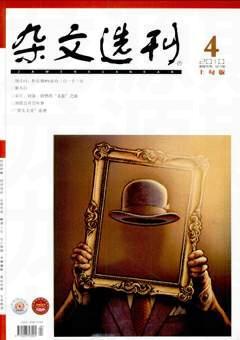

题图 / 距离 / 佚名