层序地层学在岩性油气藏预测中的应用

——以柴西南七个泉地区下干柴沟组下段 (E13)为例

王继纲 (长江大学油气资源与勘探技术教育部重点实验室,湖北荆州434023)

刘 丰,穆鹏飞 (中国海洋石油天津分公司,天津300451)

董 波,崔 玲 (中国石油新疆油田分公司百口泉采油厂,新疆克拉玛依834000)

随着中国陆上含油气盆地逐步进入成熟勘探阶段,今后发现大中型构造圈闭的可能性越来越小,岩性油气藏逐步成为增储上产和寻找油气勘探替代领域的重要目标。层序地层学理论在地层划分和对比、地层时空展布、油气成藏规律等根本问题上提出了全新的模式,开拓了油气勘探思路。为此,笔者通过建立等时地层格架,在等时格架下对每种层序类型的平面分布进行分析,从而预测岩性油气藏的有利分布区域,对油气勘探工作提供一定指导。

1 区域地质概况

七个泉地区位于西部坳陷区尕斯断陷亚区小红山-七个泉背斜带上,是一个三级构造。构造总体上为西北高、东南低,西北与阿哈堤断层相接,东南向红狮生油凹陷倾没,南部则以北倾的七个泉断层与红柳泉相接触。第三纪时,七个泉地区受北西、北东侧冲积扇和西南侧辫状河三角洲以及东侧滨、浅湖3种沉积环境的共同作用,形成了多物源、近物源和受古地貌和气候影响的多种类型的储集砂体。该区紧邻生油凹陷,油气资源异常丰富。七个泉油藏含油层系多、油层井段长,纵向上油层分布于上油砂山组N22、上干柴沟组N1、下干柴沟组上段E23和下干柴沟组下段E13等层位。构造下倾部位的七个泉东部断块含油层位为E23,整体表现为自西向东、含油层位由新到老。深层以背斜为主,浅层是与T′2(N22底)不整合有关的地层油藏,是有利岩性油气藏发育的地区。

2 中期旋回层序类型

根据研究岩芯、钻井、测井剖面资料,通过对第三系的基准面旋回层序的分析,识别出向上变深的非对称型旋回层序、向上变浅的非对称型旋回层序和向上变深复变浅的对称型旋回层序3大类型,每种类型又根据其可容纳空间的高、低分为3种类型[1]。

2.1 向上变深的非对称型旋回层序 (A型)

该旋回层序在研究区较多见,主要发育于辫状河三角洲平原和前缘的分流河道沉积区,其主要特征有:①均以保存上升半旋回沉积记录为主,下降半旋回表现为侵蚀缺失或无沉积间断;②层序的底界面为侵蚀面或整合界面,向上以发育变细的沉积序列为主,显示出向上变深的上升半旋回结构;③主要发育于距物源区较近或物源供给较充分的条件下;④岩相的垂向变化显示了伴随基准面的上升和可容空间增大的过程中,由进积向加积、退积转化的地层响应过程;⑤按上升半旋回的岩性岩相组合及其厚度保存状况,该类型可进一步分为低可容空间旋回层序 (A1型)、中等可容空间旋回层序 (A2型)和高可容空间旋回层序 (A3型)。

1)低可容空间旋回层序 (A1型) 该旋回层序多见于柴西南七个泉地区下干柴沟组下段 (E13),如图1所示。其以发育上升半旋回为特征,因可容空间低,A/S比值小于1(A为可容空间;S为沉积物供给量),主要发育于曲流河三角洲平原。该旋回表现为由相互叠置的 (水下)分流河道砾岩→含砾砂岩→中砂岩或细砂岩组成,或由相互叠置的水下分流河道砾岩→分流间泥岩组成向上加深变细的上升半旋回正韵律结构的叠置体。砂体单层厚度大,并相互叠置和切割,这种砂体横向连通性好,上部多被分流间湾泥岩覆盖,构成好的储盖组合。该类型层序具备形成大型岩性油气藏的潜力。

2)中等可容空间旋回层序 (A2型) 该旋回层序分布较广,多见于研究区E13中-上部,如图2所示。其以发育上升半旋回为特征,可容空间中等,A/S≥1,主要发育于曲流河、低弯度河以及扇三角洲中,该旋回表现为由水下 (上)分流河道砂 (砾)岩体→水下 (上)天然堤→分流间湾泥等组成向上加深变细的上升半旋回正韵律结构。可形成多个砂体与分流间湾泥岩互层的连续叠置体。单个砂体厚度较大,且可以构成独立的流动单元。该层序类型具备形成较大型复合型岩性油气藏的潜力。

图1 低可容空间向上变深非对称型旋回(A1)

图2 中等可容空间向上变深非对称型旋回(A2)

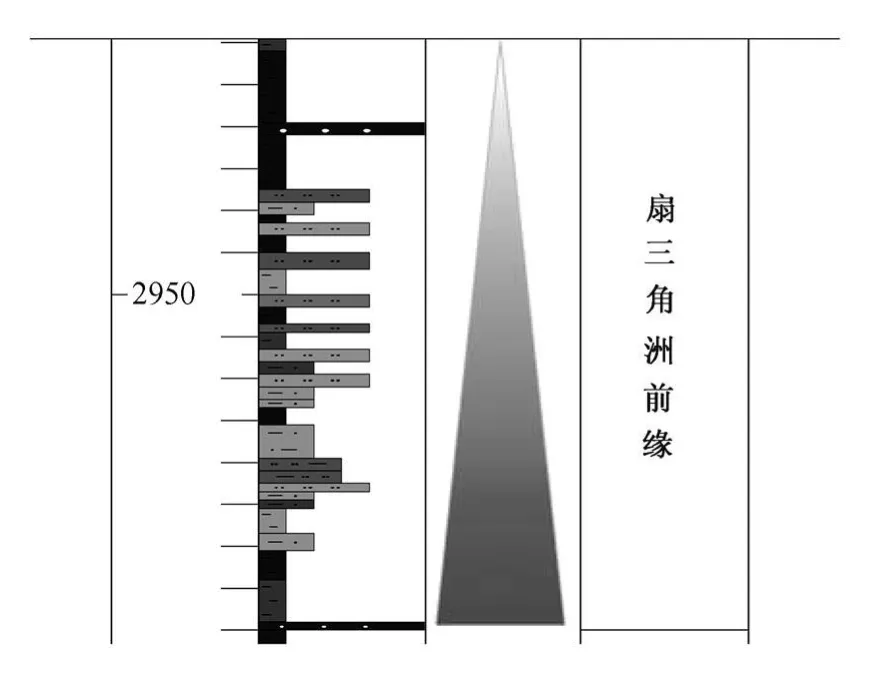

3)高可容空间旋回层序 (A3型) 该旋回层序多见于柴西南七个泉地区下干柴沟组下段 (E13)中,如图3所示。其以发育上升半旋回为特征,可容空间高,A/S>1,或远大于1。主要发育于扇三角洲和曲流河三角洲前缘,该旋回表现为由水下分流河道砂 (砾)岩体→水下天然堤→分流间湾泥组成向上加深变细的上升半旋回正韵律结构。发育的砂体以粉砂岩为主,尽管可以形成独立的流动单元,但只是小型岩性油气藏,若条件允许,也可以形成复合型油气藏。

2.2 向上变浅的非对称型旋回层序 (B型)

在研究区该类型旋回层序较为少见,主要发育于距物源较远的滨浅湖沉积区,其主要特征有:①以发育下降半旋回沉积记录为主,上升半旋回主要表现为欠补偿或无沉积记录间断面以及弱水进冲刷面;②常以无沉积间断面或水进冲刷面为底界,向上以发育由细变粗的沉积序列而显示逐渐变浅的下降半旋回结构;③主要发育于距物源供给区相对较远但供给量逐渐增大的条件下;④根据岩相序列组合特征、保存状况以及充填特征,可将该类型旋回层序分为低可容空间旋回层序 (B1型)、中等可容空间旋回层序 (B2型)和高可容空间旋回层序 (B3型)。

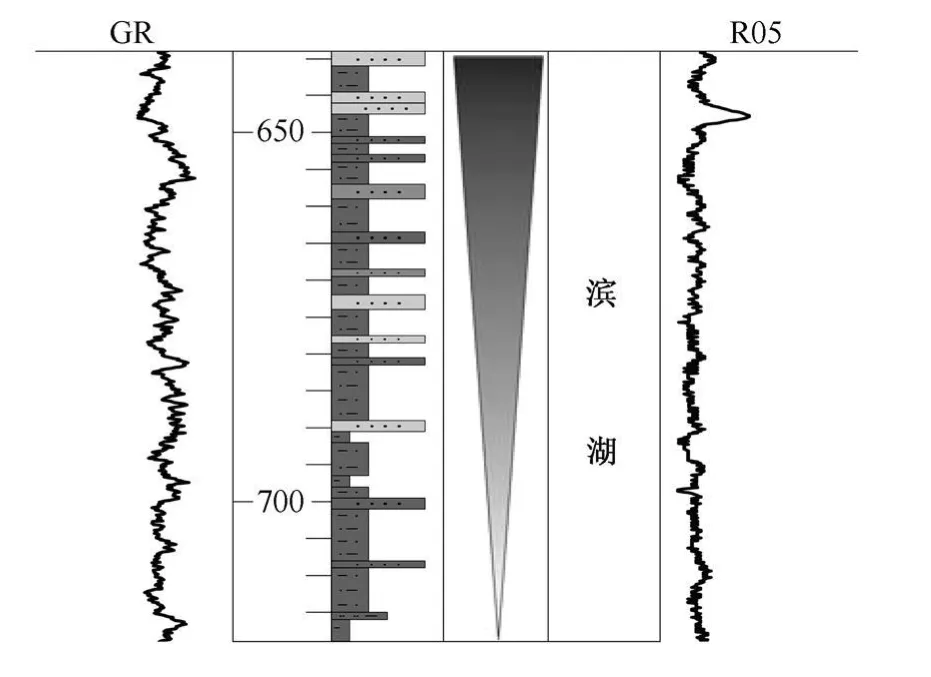

1)低可容空间旋回层序 (B1型) 该旋回层序发育较少,在该研究区E13时期未发现该类型层序(见图4)。该旋回层序发育于距物源区相对较近和中期基准面下降过程中沉积物供给较充沛的条件下,形成于可容空间相对较小以及A/S值由大于1向小于1转化的沉积背景中,在该研究区主要见于滨浅湖沉积区,形成由浅湖泥→浅湖砂坝或滨湖泥→滨湖砂坝组成向上变浅变粗的下降半旋回反韵律结构的叠置体,底为欠补偿冲刷面,顶多为冲刷面或整合界面。砂体主要发育于中上部,以细砂岩为主,且各单层砂体之间被泥岩分隔,单砂体可以构成独立流动单元。该类层序具备形成较大型复合型岩性油气藏的潜力。

图3 高可容空间向上变深非对称型旋回(A3)

图4 低可容空间向上变浅非对称型旋回(B1)

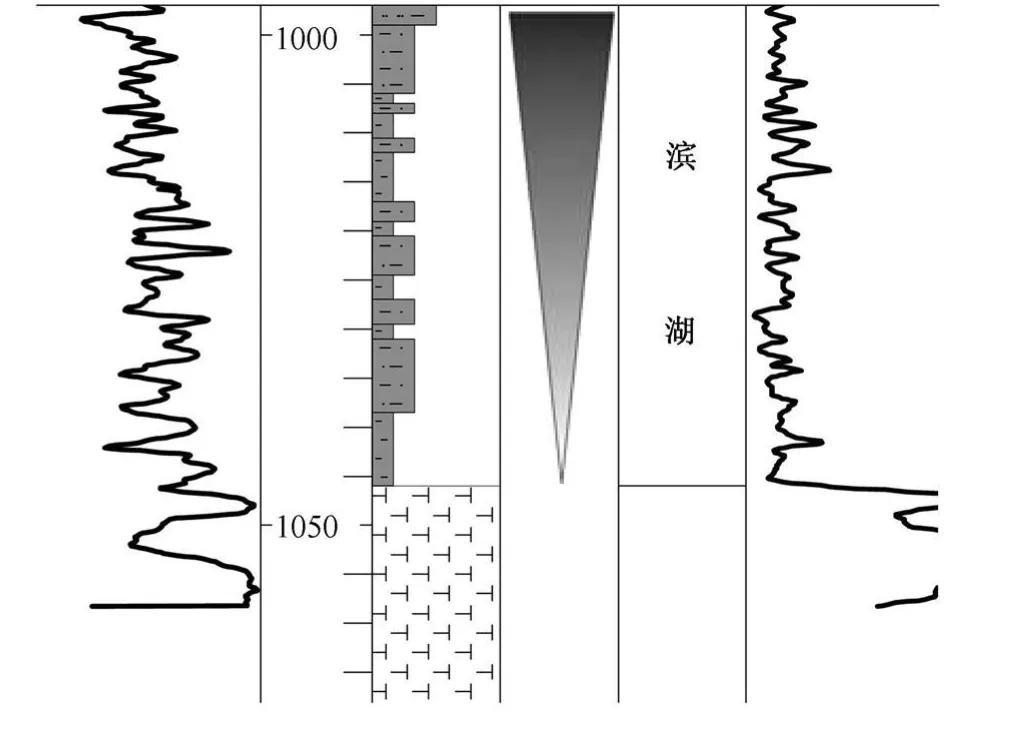

2)中等可容空间旋回层序 (B2型) 该旋回层序发育较少,该研究区E13时期未发现该类型层序(见图5)。以发育下降半旋回为特征,可容空间低,A/S由大于1向近等于1转化。主要见于滨浅湖沉积区,形成由浅湖泥→浅湖砂坝或滨湖泥→滨湖砂坝组成向上变浅变粗的下降半旋回反韵律结构的叠置体,底为欠补偿或无沉积记录间断面以及弱水进冲刷面,顶多为冲刷面或整合界面。砂体主要发育于中上部,以粉砂岩为主,砂体之间被泥岩分隔,可形成多个独立流动单元。该类型层序具备形成复合型岩性油气藏的潜力。

3)高可容空间旋回层序 (B3型) 该旋回层序发育较少,见于该研究区E13中 (见图6)。其以发育下降半旋回为特征,可容空间低,A/S<1。形成由浅湖泥→浅湖席状砂组成的向上由细变粗的弱进积沉积序列叠置体,底为无沉积间断面,顶为无沉积间断面或为整合界面。以粉砂、泥质粉砂岩为主,难以形成岩性油气藏。在该类型旋回层序中,以发育隔层和烃源岩为主,而储集砂体则不发育,该旋回层序发育较少,见于研究区的E13时期。

图5 中等可容空间向上变浅非对称型旋回(B2)

图6 高可容空间向上变浅非对称型旋回(B3)

2.3 向上变深复变浅的对称型和不完全对称型旋回层序 (C型)

该旋回层序较多见,既可以由单一相类型的层序组成,也可以由复合相类型的层序组成,其共同特征有:①层序中基准面上升和下降2个半旋回都有较完整的沉积记录,底、顶一般以整合界面为主,偶见弱冲刷面;②层序内通常发育由进积(或加积)→退积→加积(或进积)作用形成的由粗变细复变粗的对称型沉积序列,由退积向加积转换的面为对称轴或湖泛面,以该湖泛面为界,将层序分隔为上升半旋回和下降半旋回2个单元;③根据岩相序列组合特征、保存状况以及充填特征,可将该类型旋回层序分为低可容空间、中等可容空间和高可容空间3种类型,一般以上升半旋回的可容空间的类型来划分其层序类型[2,3]。

1)低可容空间旋回层序 (C1型) 该旋回层序多见于研究区E13、E23中。见于三角洲沉积区或滨浅湖沉积区,形成由水上 (水下)分流河道→水上 (水下)天然堤→分流间湾 (或分流间洼地)→决口扇 (河口坝)组成由粗变细复变粗的对称型旋回层序或由滨、浅湖砂坝→滨、浅湖泥→滨、浅湖砂坝构成由粗变细复变粗的对称型旋回层序,三角洲沉积区发育的层序的下部因形成于低可容空间,故砂体厚度大,横向连通性好,具备形成较大岩性油气藏的潜力,上部和顶部的决口扇和河口砂坝也可以形成独立的流动单元。滨浅湖沉积区发育的层序,其上部发育较多的细砂岩砂坝,可形成独立的流动单元,具备形成多个岩性油气藏的潜力;其下部因形成于低可容空间,砂体厚度大,横向连通性好,具备形成较大岩性油气藏的潜力;其上部和顶部的决口扇和河口砂坝也可以形成独立的流动单元。

2)中等可容空间旋回层序 (C2型) 该类型主要见于研究区的E13中,其次见于研究区的E23中。该旋回层序特征如下,即三角洲沉积区发育的层序的下部因形成于中等可容空间,故砂体层数多,其间被分流间湾泥岩分隔,可以形成独立的流动单元;滨浅湖沉积区发育的层序,其上部发育较多的粉砂岩砂坝,可形成独立的流动单元,但砂体较薄。

3)高可容空间旋回层序 (C3型) 该旋回层序主要见于研究区的E23中,其次见于研究区的E13中。主要见于滨浅湖沉积区,形成由滨、浅湖砂坝→滨、浅湖泥→滨、浅湖砂坝构成由粗变细复变粗的对称型旋回层序,因处于高可容空间条件下,滨浅湖沉积区发育的层序中砂体不发育,以泥质粉砂岩席状砂为主,且砂体较薄,油气意义不大。

3 结 论

1)从可容空间变化与层序发育特征来看,砂体发育的最有利的层序为A 1型、C1型层序,其次为A2型、B1型、C2型。

2)从层序类型和沉积相类型结合来看,三角洲前缘亚相中发育的A1型、C1型层序最有利于砂体的发育,因为三角洲前缘亚相中水下分流河道砂体发育,且砂体分选好,此外,前缘相区离烃源岩近,更容易捕获油气;其次为三角洲平原亚相中A1型、C1型层序以及三角洲前缘亚相中发育的A 2型、B1型、C2型层序也有利于砂体的发育

[1]邹才能,池英柳,李明,等.陆相层序地层学分析技术-油气勘探工业化应用指南 [M].北京:石油工业出版社,2004.

[2]郑容才,彭军,吴朝荣.陆相盆地基准面旋回的级次划分和研究意义 [J].沉积学报,2001,19(2):249~255.

[3]薛良清.层序地层学在湖相盆地的应用探讨 [J].石油勘探与开发,1990,17(6):29~34.