青岛某挡土墙设计实例

于波,闫强刚,王殿斌

(青岛市勘察测绘研究院,山东青岛 266032)

青岛某挡土墙设计实例

于波∗,闫强刚,王殿斌

(青岛市勘察测绘研究院,山东青岛 266032)

挡土墙设计属于岩土工程设计范畴,本文介绍了扶壁式钢筋混凝土挡土墙设计实例,实现了结构设计与岩土设计的结合,尤其是从岩土工程角度优化结构设计,采用了地基处理与桩基础结合方式,在国内也是较为少见。本工程的成功建成,为山区大挖大填区建设永久性支挡结构工程的施工积累了经验。

扶壁式挡土墙;设计;桩基础

1 工程概况

青岛日本人学校工程由青岛市教育局建设,工程场区位于青岛市市北区现枕海山庄工程场区西侧,同安路北侧,总用地面积 9 773.5 m2,拟建物为2层~3层教学楼,拟采用独立基础,框架结构,设计室内坪95.75 m;本场区规划室外标高约92.0 m~95.5 m。

1.1 挡土墙概况

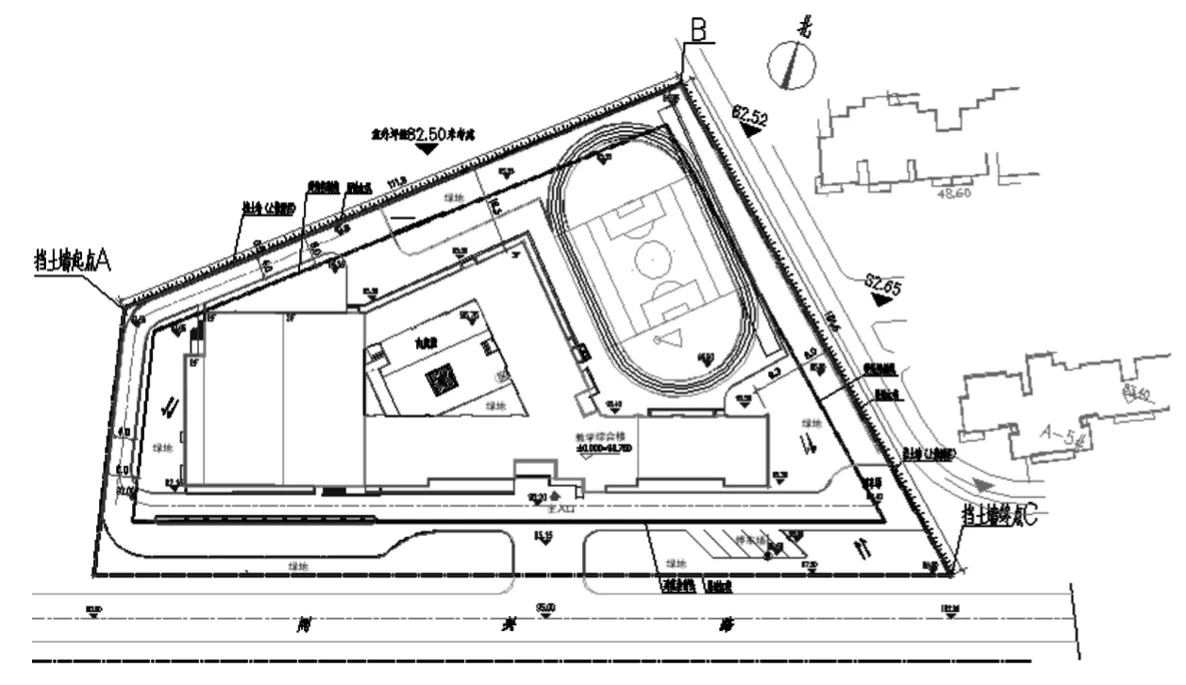

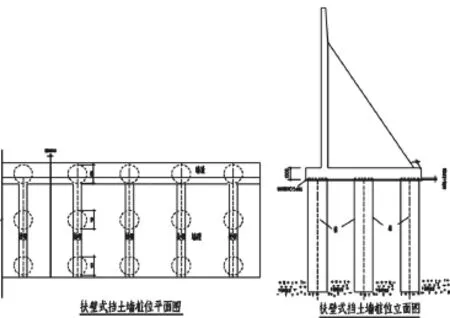

如图1所示,拟建场区用地红线A-B-C外侧规划设计标高约为82.50 m,场区规划设计标高为92.0 m~95.5 m,因此,场区AB、BC两侧内外高差为 10.5 m~13.0 m,形成一挡土墙,根据规划要求,用地红线即为挡土墙墙顶线如图2所示。另外,AB段长约112 m,外侧现为空地,其内侧西段距红线(即挡土墙)约0.5 m即为规划道路,距红线约6 m为教学楼,东段距红线1.5 m为操场跑道;BC段长约 104 m,外侧距本场区红线约0.5 m为枕海山庄小区规划道路,约10 m为住宅楼,内侧北段距红线3.5 m为操场跑道,南段为规划道路。

1.2 工程地质及水文地质条件

工程场区位于山坡北麓,原始地形整体自南向北倾斜,中部发育一冲沟,走向近南北,现冲沟已经回填,原始地形标高约65 m~95 m;现场区地形由于人工改造,形成一山前人工堆积平台(南侧依山);平台上标高约98 m~101 m,北侧平台下现标高78 m~85 m,东侧平台下标高约84 m~85 m,西侧平台下标高约90 m~96 m。场区地貌成因形态类型为山前剥蚀斜坡~剥蚀冲沟,后经人工回填整平改造。

场区第四系土层厚度约0.40 m~32.00 m,第四系主要由全新统人工填土层组成,下伏基岩主要为燕山晚期花岗岩局部穿插煌斑岩岩脉。其中:

第①层杂填土呈杂色,稍湿,松散,以回填花岗岩碎石、块石及砖块、混凝土块等大量建筑垃圾为主,混少量粘性土、风化碎屑、砂土等,回填成分杂乱、不均。总体上场地大部分地段该层回填时间超过15年,场区东部、北部表层约5 m回填时间较短,小于3年。

图1 挡土墙平面位置图

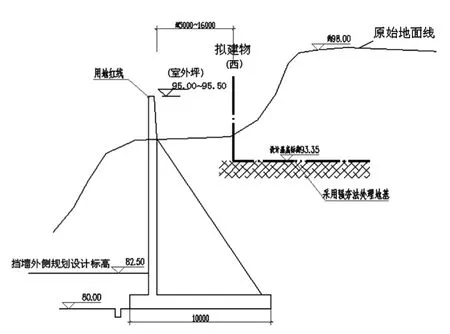

图2 挡土墙环境剖面图

基岩:揭露基岩为粗粒花岗岩,岩面形态受原始侵蚀冲沟地貌控制,呈“V”字型展布,沿冲沟走向基岩面平均坡降25%,垂直冲沟走向基岩面坡降35%~70%。

根据勘察报告揭露,场区未见稳定分布的地下水,在场区北侧约100 m处有一处水塘,该水塘常年有水,其补给来源主要来自场区南侧的山坡汇水,根据上述环境及地质条件分析,场区正好位于山坡的排水通道上,在冲沟内有着比较稳定的地下水径流,并且在雨季时,水位会有所抬升。

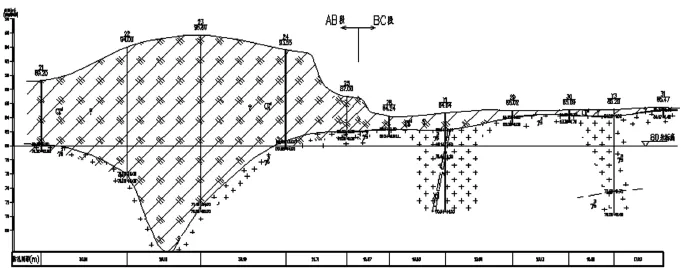

图3 沿挡墙走向地质剖面图

2 挡土墙设计

2.1 本工程难点及特点

从设计角度考虑,本工程的主要特点(也是难点)如下:

(1)墙后拟建物距离挡土墙距离较近,最近处仅6 m,而且建筑物拟采用强夯地基作为基础持力层,因此挡土墙对墙后填土变形限制要求较高;

(2)由图3可看出,AB段有一处冲沟,为场区南侧山坡的泄水通道,全部采用杂填土回填,如何在减小墙高、确保地基稳定与区域地下水疏排方面协调统一成为又一难点;

(3)根据建筑规划,用地红线即为场区外墙,这样,在有效利用场地面积方面对挡土墙的形式要求又有了一定限制。

2.2 方案论证

根据周边环境、地质条件及上述工程特点,本挡土墙设计有两种方案可供选择:①重力式挡墙;②扶壁式挡墙。重力式挡墙特点是形式简单,取材容易,施工简便,造价较低,但比较适合高度小于10 m,对变形要求不是很严格的边坡,而且重力式挡墙势必会影响对建筑场地的充分使用,且需协调拟建物地基处理与基础选择等关系。扶壁式挡墙特点是形式简单,施工简便,适合对变形要求较严格的边坡,缺点是造价比较高。考虑本工程挡墙高度将不小于15 m,且墙后全部为回填土,坡顶建筑距挡墙较近,对挡墙变形要求严格,因此,本工程确定采用扶壁式钢筋混凝土挡墙。

2.3 方案设计思路

根据场区周边环境及工程地质条件,挡墙分为两段进行设计,一是AB段冲沟部分基础采用桩基础,以下伏基岩作为桩端持力层;二是其余部分全部采用天然地基,以强风化岩石作为基础持力层。设计基底标高统一确定为80.00 m。主要设计内容如下:

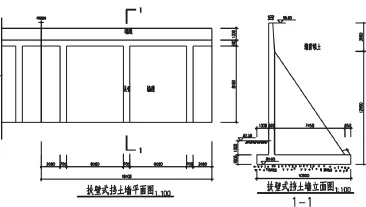

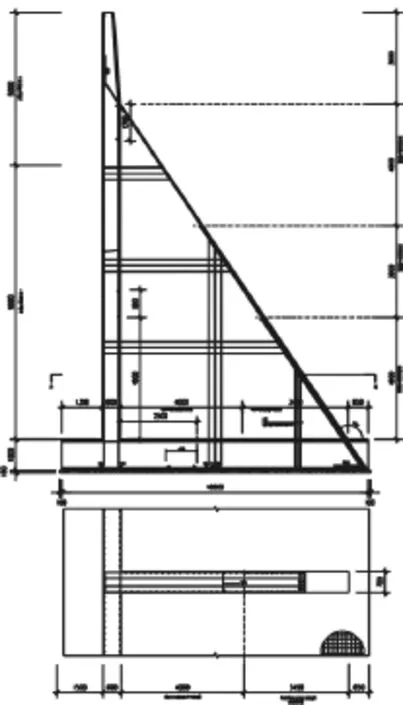

(1)截面尺寸确定

挡墙墙高15 m,埋深2.5 m,根据相关要求,扶壁间距取6.0 m,立板顶端厚取 400 mm,下端厚由计算确定。底板分为墙趾板与墙踵板,其厚度由计算决定。挡土墙底宽暂取10 m,最后通过计算调整。该挡土墙采用上部悬臂、下部带扶壁的钢筋混凝土挡土墙。如图2、图3所示。

(2)计算参数确定

混凝土等级为C30,墙后填土(按夯后考虑)内摩擦角φ=30°,粘聚力c=0 kPa,容重γ=18 kN/m3,墙基(强风化花岗岩)的地基承载力特征值fak=1 000 kPa,墙底摩擦系数为0.5。

(3)计算土压力

扶壁式挡土墙墙背垂直、光滑,地面水平,适合采用朗肯理论公式计算。对于高大挡土墙,通常不允许出现达到极限状态时的位移值,由于位移值不能达到极限状态,土压力值应取主动土压力和静止土压力的某一中间值。因此,在土压力计算式中应计入增大系数,该挡土墙取1.2。地面活荷载取20 kPa。

(4)稳定性验算

主要包括抗滑稳定性验算,安全系数为1.3;抗倾覆稳定性验算,安全系数为1.6;地基承载力验算。

(5)结构设计

主要包括立板设计(分上部悬臂部分和下部扶壁部分),底板设计(分为采用天然地基和采用桩基础两部分),扶壁设计(分为采用天然地基和采用桩基础两部分),桩基础设计。在扶壁设计过程中,针对扶壁受拉荷载比较大,受拉钢筋配筋量很大的问题,采用结合土压力分布特点,分段进行布置。桩基础的设计是本工程一大难点,主要问题是承受水平荷载较大,针对这一问题,我们采用加固桩间土以提高桩基水平承载力的方法,初步确定采用强夯法加固桩间杂填土。

(6)地下水处理

挡土墙立板沿高度每3 m设置一排泄水孔,呈网格状布置,泄水孔为直径150 mm的圆孔,斜率为5%,泄水孔采用PVC管,进水口用土工织物包扎。最下一排泄水孔的出口距离地面300 mm,进水口底部铺设厚不小于500 mm的粘土隔水层,墙背进水口位置铺设卵石滤水层,厚度不小于1 000 mm。

图4 扶壁式挡土墙平立面图

图5 桩基础布置图

图6 采用天然地基部分结构设计图

3 地基处理与挡墙施工中有关问题

墙后建筑设计确定采用夯后人工地基,为保证挡土墙稳定性,决定首先对拟建物地基土进行强夯处理,同时为保证开挖挡土墙时边坡稳定性,强夯范围应处理至挡土墙位置。强夯地基检测合格后,开始开挖挡土墙地基,开挖至设计标高80.00 m处,分段进行挡土墙墙体施工及桩基础施工。原设计方案要求对采用桩基础部分的基底填土先进行夯实,基槽开挖后,考虑到周边开挖形成的填土坡较高,进行夯实会对边坡产生不利影响。经研究决定先进行桩基础施工,施工完成后在对桩间土进行注浆处理。考虑到注浆施工可能有碍地下水流通,结合桩基受水力特征,仅对桩基上部4 m~5 m范围内土层进行注浆加固,桩长4 m~5 m以下仍有5 m~10 m深度未进行处理,有效解决了地下水问题。

4 变形监测

4.1 监测内容及监测数据

监测内容主要包括挡土墙墙顶水平位移、垂直位移监测、挡土墙倾斜度监测及挡土墙墙后土体垂直位移监测。该挡土墙监测时间从2008年1月3日开始,设计监测周期为2年,到2009年12月17日为止,共监测18次,该时间跨越枯水期到丰水期,从冬季到夏季,监测结果如下:

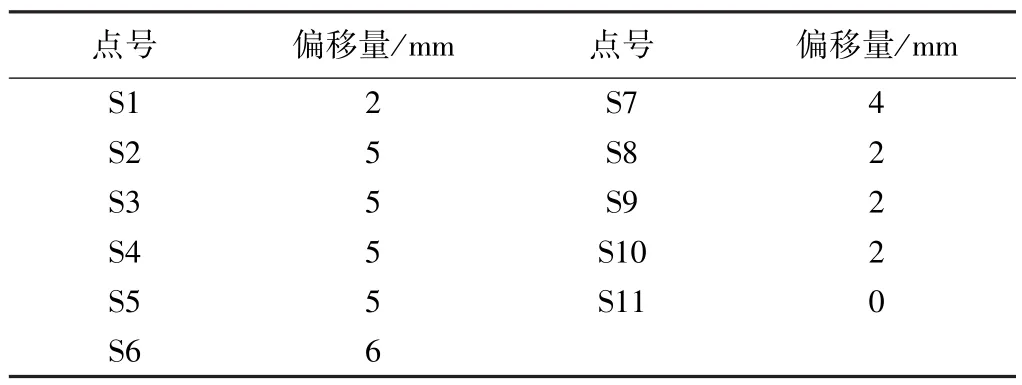

(1)挡土墙顶位移监测

监测点平面布置图如图7所示。

图7 水平及垂直位移监测点布置图

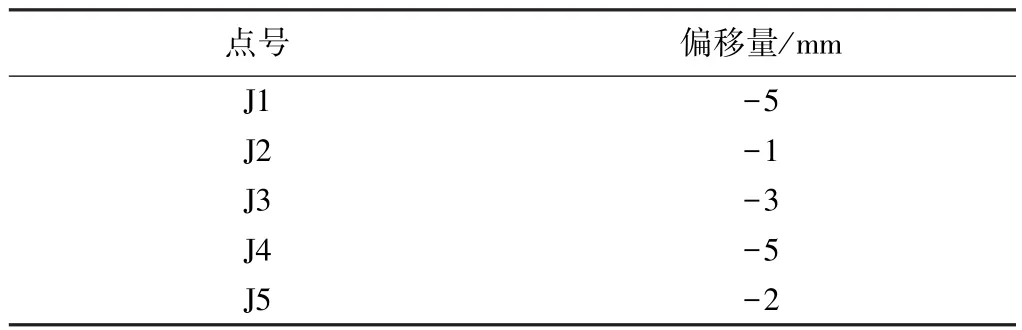

水平位移统计表 表1

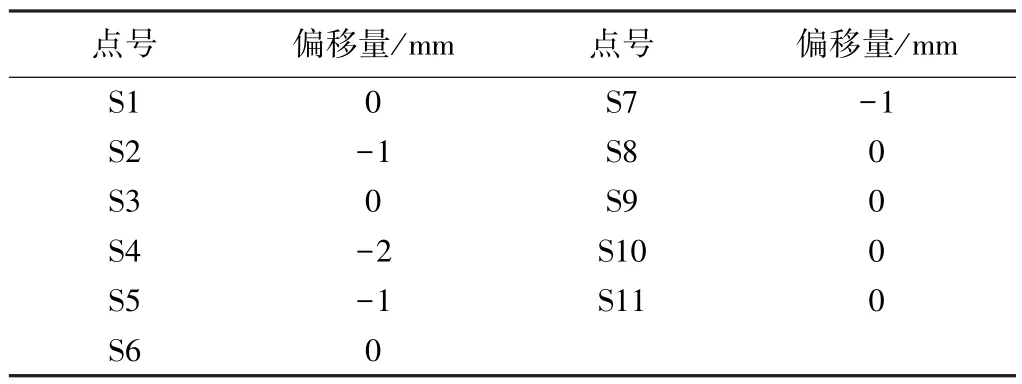

垂直位移统计表 表2

(2)挡土墙内土体垂直位移监测

监测点平面布置图如图7

垂直位移统计表 表3

4.2 监测结果分析

(1)通过挡土墙墙顶水平位移偏移量可看出,基本各点均有偏移,中间偏移量稍大,两侧偏移量较小,但整体位移较小;

(2)从挡土墙墙顶水平位移偏移量可看出,挡土墙本身基本上没有沉降,稳定性较好;

(3)从挡土墙后土体垂直位移偏移量可看出,墙后土体均有沉降,但均较小,认为是土体内部自重固结造成,与挡土墙无关;

(4)由目前监测资料可看出,本挡土墙工程稳定可靠,满足了设计及施工要求。

5 小 结

监测反馈资料表明:挡土墙稳定、安全,能够保证墙后建筑物及其他设施的结构及使用安全,对周边环境影响很小,达到了预期的目的,工程质量优良。

本工程采用扶壁式钢筋混凝土挡土墙方式,高度达到15 m,而且同时采用天然地基与桩基础结合方式进行设计,在国内也是较为少见。本工程的成功建成,为山区大挖大填区建设永久性支挡结构工程的施工积累了经验。

[1]GB50007-2002.建筑地基基础设计规范.

[2]JGJ94-2008.建筑桩基技术规范.

[3]GB0010-2002.混凝土结构设计规范.

[4]陈仲颐,周景星,王洪瑾.土力学.北京:清华大学出版社,2006

[5]尉希成.支挡结构设计手册.北京:中国建筑工业出版社,1987

Retaining Wall Design Example in Qingdao

Yu Bo,Yan QiangGang,Wang DianBin

(Qingdao Institute of Survey and Investigation,Qingdao 266032,China)

Retaining wall design belongs to the scope of geotechnical design.This article describes the buttress-type reinforced concrete retaining wall design example,and achieve the structural design and geotechnical design combination,especially from the perspective of optimizing the structure design of geotechnical engineering.Used the ground treatment and the pile foundation union way in the country is also very rare.The success of this project completed,in order to fill in areas of mountain big dig construction of large permanent bracing structural engineering construction gained valuable experience.

buttress-type reinforced concrete retaining wall;design;pile foundation

1672-8262(2010)03-159-04

TU222

B

2010—03—24

于波(1977—),男,工程师,主要从事岩土工程勘察、设计、施工、治理工作。