征用“民财”争议的背后

王维博 舒琳

10月27日,四川省政府法制办在成都召开立法听证会,来自全省各行业的21名代表被请到了省法制办的会议室,听证《四川省突发事件应对办法(送审稿草案)》。

此前9月29日,四川省法制办在其网站上公布《草案》,计划用半个月时间向社会各界征求修改意见。然而让立法者始料未及的是,原本针对《中华人民共和国突发事件应对法》而制定的实施办法却在社会上引起轩然大波。

该《草案》第四十七条规定:县级以上人民政府为应对突发事件,必要时可依法征用单位和个人的财产。而且 “被征用的单位或者个人拒不接受应急征用的,征用执行人员在情况紧迫并且没有其他替代方式时可以强制征用。”

“征用单位和个人财产”“强制”这些敏感的字眼挑动着公众的神经,一些担心随之而来:该条款会否给滥用公权力者提供“机会”,假借“突发事件”之名侵占个人财产。虽然《草案》规定征用后会返还或合理补偿,但最终谁来保障?

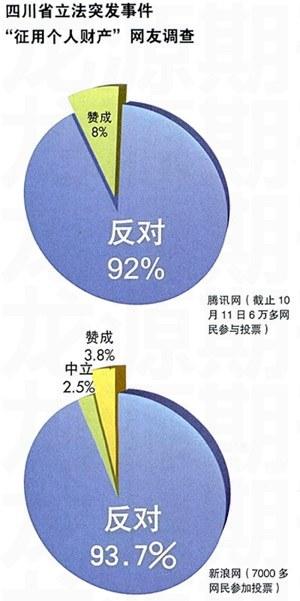

网上的舆论很激烈,腾讯网截止10月11日的调查显示,在6万多参与投票的网民中,赞成征用和反对征用的比例为8:92。而在新浪网,7000多人参加了投票,赞成征用和反对征用的比例为3.8:93.7,其余为中立。

争议“第四十七条”

四川省政府法制办副主任邹忠民向《中国新闻周刊》介绍,参加听证会的21名代表,有大学教授、律师、学生及基层群众,其中,有9人来自北川、安县、彭州等地震灾区,其中包括北川县副县长兰辉。“主要是考虑灾区政府及民众有亲身经历,他们更能体会应对突发事件什么样的方式更好。”

此次,代表们一样盯住了第“四十七条”。

听证会刚开始,负责起草《草案》的四川省应急办副主任范德荣介绍了《草案》起草的背景。他说,《中华人民共和国突发事件应对法》于2007年11月1日施行后,国务院曾专门召开电视电话会,要求各地制定具体的实施办法,确保该法的有效落实。“此次立法实际上是在贯彻这一法律。其本意是‘规范政府行为,保障公民个人权益”。

代表们似乎并不买账,“征用可以,但怎么征得再讨论。”多位代表对《草案》第四十七条的可操作性提出了疑问。

“什么叫‘突发事件?一定要严格界定时间、范围、等级。”听证代表廖冰虹说,如果不作出明确界定,地方政府有可能动不动就启动突发事件处置程序,以此为名侵害群众利益。

廖冰虹还提醒,一定要确定征用的责任部门,“我担心,征用的时候各个部门都来了,补偿的时候就找不到人,一会儿让你找张书记,一会儿让你找王书记。”

第四十七条还提到:财产被征用或者征用后毁损、灭失、不能继续使用、无法归还的,应当给予合理补偿。对此,四川华敏律师事务所主任张敏提出质疑:何谓“合理”?他担心,这样的表述留下了太多自由裁量空间,“容易被人钻空子”。

对此,从北川赶来参加会议的邹勉有着亲身经历,他在接受《中国新闻周刊》采访时说,他是一位超市老板,2008年大地震发生后,政府把超市里价值120多万元的物资全部征用去救灾。

“医院没有酒精,我把酒贡献出来。没有灯光,我把手电贡献出来。”不过,后来他只拿到了40万元的补偿。邹勉认为,补偿差距巨大就是因为没有明确的补偿标准。

“有争议是好事,说明大家在关心这个事。”面对各种议论,范德荣在接受《中国新闻周刊》采访时语气有些自嘲,“争议本身就是一次不错的普法教育嘛!”

范德荣坦承,立法前期他曾进行大量的调研,没想到法律已明确的征用条款会引起如此大争议,“公民财产权的意识真是越来越强了。”

能否“强制征用”?

与大部分“讨论细节”的代表不同,律师出身的张敏提出了“强制权”疑问。

“在突发事件情况下依法征用公民私人财产具有必要性、正当性。”张敏接受《中国新闻周刊》采访时说,《草案》有些内容超越了省级政府规章的权力范围、与法律法理存在冲突,立法依据不充分。

《物权法》第四十四条提到:因抢险、救灾等紧急需要,依照法律规定的权限和程序可以征用单位、个人的不动产或者动产。《突发事件应对法》第十二条提到:有关人民政府及其部门为应对突发事件,可以征用单位和个人的财产。

张敏认为,省政府法制办是根据上述两部法律来制定此次政府规章的。

但物权法的上述条文规定是“依照法律程序”,因此,涉及针对公民人身或财产的强制性行为,应由全国人大或全国人大常委会制定“法律”来规定,地方政府规章没有权力规定政府可以征用老百姓财产。

不仅如此,“强制征用”的提法在相关上位法中也无提及。

“依据现有法律规定,省级政府规章无权为地方政府创设行政强制权,即使是拟议中的《行政强制法(草案)》甚至排除了国务院行政法规对行政强制的创设权,因此,草案第四十七条创设征用中强制权显属不当。”张敏说。

在张敏看来,作为省级政府规章,《草案》第四十七条把对私人财产的征用权,包括决定权、裁量权、执行权、监督权全部授予同一对象——“县级以上人民政府”,这与宪政法理相悖。一旦付诸实施,其过程难以控制,后果更不容乐观。

与张敏的观点不同,《草案》起草小组成员、西南财经大学副教授陶维东则指出,一系列上位法中提及的“可以征用”,应该理解为“有权征用”。在突发事件中可以行使特殊的强制权,这是对强制权在具体适用中的一种规范。

“如果征用之前还要经过商量、讨价还价,那就不需要征用的法律规定了。”陶维东表示,在条文中使用强制征用的提法,在立法上是适度超前的,不属于创设强制权。

现实倒逼“立法”

与其他省份“按部就班”制定“办法”不同,四川省的《草案》有着更迫切的现实背景。

2007年11月正式施行的《突发事件应对法》,首次对各级政府应对突发事件立法,其中第五十二条规定,履行统一领导职责或者组织处置突发事件的人民政府,必要时可以向单位和个人征用应急救援所需设备、设施、场地、交通工具和其他物资。

该法颁布后,先后有北京、湖南、辽宁、广东、山东等省市政府出台了相应的省级法规或规章。这些办法都在不同程度对上位法的征用条款作了诠释。但大部分都“回避”了征用细则。

长期关注地方立法的张敏说,目前已出台的地方规定中,关于征用有三种方式:一是基本照搬《突发事件应对法》的规定,比如《辽宁省突发事件应对条例》和《湖南省实施〈突发事件应对法〉办法》;二是如四川草案一样,对征用程序作了更加细化的规定,如《广东省突发事件应对条例》;第三种方式是不对征用作出规定,《北京市实施〈突发事件应对法〉办法》属此类。

“北京市的规定最为特殊,最耐人寻味,也最值得借鉴。”张敏介绍说,北京市立法过程相当审慎,尤以征用规定条款变化最大。在这个办法的草案中,曾有四个条款提及征用。但在正式发布时,通篇已无“征用”字样,反而在第五十八条中规定:“市和区、县人民政府因应对突发事件采取措施造成公民、法人和其他组织财产损失的,应当按照国家规定给予补偿;国家没有规定的,市人民政府应当组织制定补偿办法。 审计、监察等部门应当对补偿物资和资金的安排、拨付和使用进行监督。”

“它只关注公民、法人和其他组织的损失和这种损失如何依法依规补偿和对补偿如何监督。”张敏说,立法者的审慎,表明了征用问题的重要性和敏感性,也表明了对征用进行地方立法规制的条件尚未成熟。

相较其他省份,四川此次在征用细节的规定上走得最远。这也成了此次立法备受争议的原因之一。而对于一个灾害频发的省份,大量的现实问题也倒推着政府立法“征用民财”的步子迈得更大。

《中国新闻周刊》记者采访中了解到,早在2007年11月份,四川省法制办副主任邹忠民等人就曾专程到中央党校参加贯彻《突发事件应对法》的集训,随后2008年暴风雪、“5·12”地震等突发事件接踵而来,四川省的实施办法一直未能出台。即使在今年初印发的《四川省政府法制办2010年工作要点》上,《四川省突发事件应对办法》也未列入今年的立法计划,更没有召开听证会的意图。

据负责草案起草工作的范德荣讲,按计划今年只是草案的调研论证阶段。但地震的遗留问题以及8月份的特大泥石流事件“加快了立法进程”。

范德荣介绍说,“5·12”地震以后,地方在对志愿者管理、物资储备以及政府征用民用物资的补偿等问题上出现了一些问题。很多补偿不能及时到位,甚至成了遗留问题,久拖不决。

“地震时期的动员是全国性的,灾情巨大,虽然那时候还没有出台具体征用规定,但地震期间征用了大量的民间应急物资,有些是村民的个人财产,地震之后,这些征用的物资不能及时补偿,一定程度上损伤了公众对政府的信任。”

这样的问题显然直接影响到后来的救灾。今年8月13日前后,四川强降雨引发的多处特大山洪泥石流,共造成全省14个市州、67个县市、576万人受灾。

为了恢复基础设施功能,四川省全力组织抢通保通,调集400多台大型机具、3000多人开展灾区道路抢通攻坚,同时紧急转移群众39万多人。与“5·12”地震不同,这次泥石流灾害面前,许多政府官员明显感觉民众不如以前好“动员”了。什邡一位曾参与泥石流抢险的地方官员称,村民不再像以前那么听指挥了,虽然该乡及时转移村民,但几乎是喊破了嗓子,费尽了口舌。

挖掘机、运输车辆等救灾设备调动也不像以前那么顺利,由于短时间内需要大量设备,各地政府不得不在媒体刊登广告向社会征用。

“8·13”期间,范德荣一直在救灾前线,对地震之后基层政府的“动员能力”深有感触。“不仅部门协调困难,救援物资储备不够,很多民间物资也调动不起来。”

在范德荣看来,征用中的问题如得不到及时解决,以后的“动员”会越来越困难,这显然给政府敲响了警钟。

据介绍, “8·13”之后,四川省指示应急办等部门总结经验,加快立法进程。范德荣负责的立法调研工作也加快了进度。“既有加强预防工作的目的,也为解决当前问题提供依据。”

范德荣说,在过去的征用中,很多都是紧急状况下征用,根本来不及登记、公证,给事后补偿增加了难度,需要有一个详细的规范,才能防止补偿时产生纠纷。

直到10月27日听证会结束,对第“四十七条”征用条款的争议仍在继续。

范德荣最后说,究竟搞成政府规章还是地方性法规,这个还要商榷,但删去四十七条显然不可能,“听证会之后,起草小组将组织专家对草案进行进一步的论证、修改,并报省领导及相关部门进一步讨论,力争在法条设计上更严谨一些,尽量不出现明显漏洞。”★