浙江省泥石流发育特征

岳丽霞,余淑姣,唐小明

(浙江省地质矿产研究所,浙江杭州 310007)

浙江省泥石流发育特征

岳丽霞,余淑姣,唐小明

(浙江省地质矿产研究所,浙江杭州 310007)

浙江省地形复杂,山地面积大,暴雨频繁,尤其近年来受台风影响,泥石流等山地灾害频发。本文通过浙江省泥石流的调查成果,综合分析区内泥石流发育特征。通过分析,浙江泥石流主要有如下独特的发育特征:沟床比降大,相对高差小,两侧山坡坡度大,流程短,流域面积小等;地质构造上:泥石流主要发育在全-强风化的火山碎屑岩区域,沿深大断裂成带状分布;泥石流三区特征:三区分界不明显,尤其流通区和堆积区难以区分等。本文初次系统分析总结了浙江省泥石流发育特征,对浙江省泥石流形成机理、泥石流防灾减灾等的进一步分析研究提供了科学的依据。

泥石流;发育特征;泥石流三区;浙江省

0 前言

浙江地处我国东南沿海,地形复杂,山高坡陡,山地丘陵面积占总面积的约70%;岩性复杂多样,火山岩和侵人岩分布广泛;地壳构造活动强烈,断裂构造十分发育[1],这些都有利于崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害发生。使得泥石流成为浙江省主要地质灾害之一。近年来台风的频繁登陆,泥石流等地质灾害暴发频繁。区内泥石流形成的条件之间相互制约,又相互促进,致使区内发育的泥石流具有其独特的流域地貌、地质构造和降水特征。

1 流域地貌特征

泥石育的流域地貌特征,主要反映在沟床比降、两侧山坡坡度、主沟长度、相对高度和流域面积等几个方面。综合浙江省泥石流流域地貌特征,有沟床比降大、相对高差小、两侧山坡坡度大、主沟流程短、流域面积小等特征。

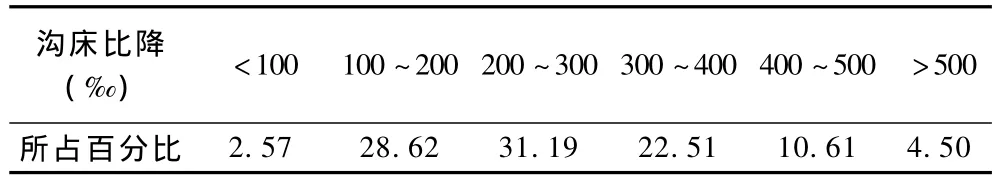

1.1 沟床比降大

对浙江311条已发沟谷泥石流沟床比降的统计分析(表1),发现比降在200‰~300‰的发生频率最高。沟床比降以250‰为界,小于250‰,泥石流沟谷数量随着沟床比降的增大而迅速增加;大于250‰,泥石流数量随着沟床比降的增大而迅速减小。泥石流的这种分布情况是因为当沟床坡度小于一定值时,由于沟床和山坡过缓,一般需要暴雨、大暴雨形成更大的水流才能带动沟道内的松散固体物质,形成一定规模的泥石流,即虽有利于松散碎屑物质的积累,却不利于其起动,泥石流的活动频率自然会降低;当沟床坡度大于一定值时,由于沟床和山坡过陡,虽有利于松散碎屑物质启动,却不利于松散碎屑物质积累,松散碎屑物质往往以挟沙水流形式输移,因此不易形成泥石流,也必然导致泥石流活动强度降低。

表1 泥石流各级沟床比降流域内的分布情况统计表Table 1 Statistics of debris flow distributionus the ditch bed ratio descends

1.2 相对高差小

按照一般定义,相对高差指在沟谷流域范围内上游和下游之间的高程之差,从图1可以看出,浙江泥石流相对高差较小。相对高差100~500m之间的泥石流占统计数量的约70%,沟谷泥石流发生的相对高差集中于100~600m。

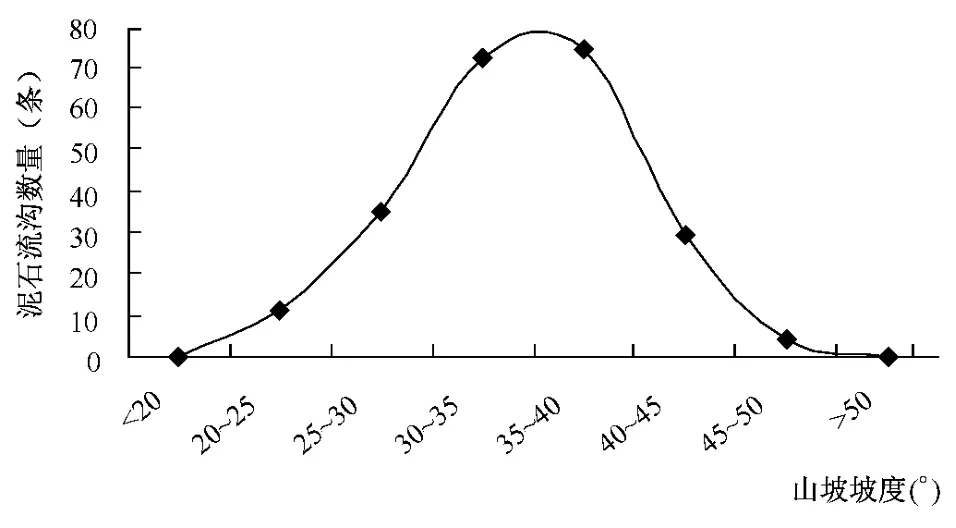

1.3 两侧山坡坡度大

对区内225条沟谷泥石流统计分析,发现沟谷泥石流的坡度的分布基本成正态分布,30°~40°分布数量最多,两侧逐渐减少(图2)。据统计,沟谷泥石流中山坡坡度居于30°~45°的泥石流占78%。即,可以认为,浙江泥石流具有两侧山坡坡度大的特点。

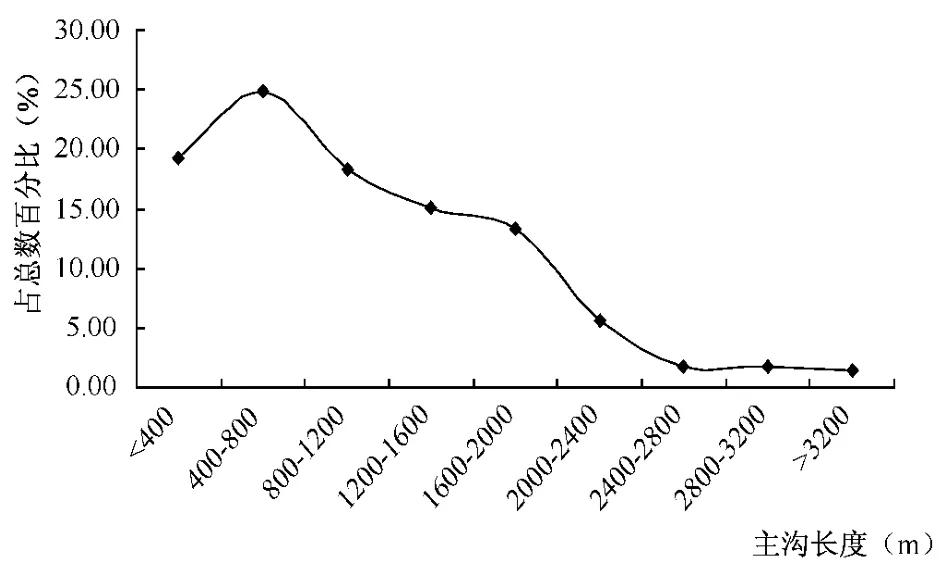

1.4 流程短

通常认为泥石流沟流程(主沟长度)越短,越利于碎屑物的启动,在水力条件具备的情况下,越有利于泥石流的形成。通过对289条沟谷泥石流的统计分析(图3),主沟长度<3200m的泥石流占统计泥石流总数的98.6%,其中以<2000m的沟占90.8%,以沟谷长度400~800m的泥石流分布数量最多。

图1 泥石流分布与流域相对高差相关图Fig.1 The statistics that debris flow distribution on Relative discrepancy in elecation

图2 泥石流与山坡坡度关系图Fig.2 Statistics of debris flow distribution vs.slope

图3 泥石流分布与主沟长度关系图Fig.3 Statistics of debris flow distribution vs.valley length

泥石流与主沟长度有如此分布关系,主要有两个方面的原因。首先,当泥石流主沟长度过小(小于200m)时,流域面积也一般小,山坡和沟床过陡,不利于松散碎屑物质储存,流域面积过小,汇水能力小,水动力条件往往不足,泥石流形成的可能性减小。其次,当流域流程过长,一般流域面积相对较大,地形相对平缓,虽有利于松散物质的储存,但不利于松散碎屑物质的启动,即使在特大暴雨形成的地表径流和沟谷洪流作用下,也只有少数沟谷的松散碎屑物质能启动形成泥石流,因此泥石流活动也相对较弱。

1.5 流域面积小

据国内外研究成果,汇水面积为0.5~10.0km2的小流域最易产生泥石流。浙江省泥石流情况比较特殊,就浙江已发泥石流及泥石流隐患沟谷的流域面积的不完全统计分析,泥石流发生的流域面积较通常的易于泥石流发生的流域面积还要小,流域面积小于1.0km2的泥石流约占泥石流总数的68%(表2),由统计数据,随着泥石流流域面积的增大,泥石流数目急剧减小,泥石流流域面积小于0.5km2的泥石流数量约占总数的45%。因此,可以认为,浙江泥石流具有流域面积小的特点,其发育泥石流的沟谷流域面积一般小于2.0km2,流域面积小于1.0 km2的泥石流是发生几率最高的区段,流域面积越大,泥石流发生数量越少,泥石流数量随流域面积的增大而减小。

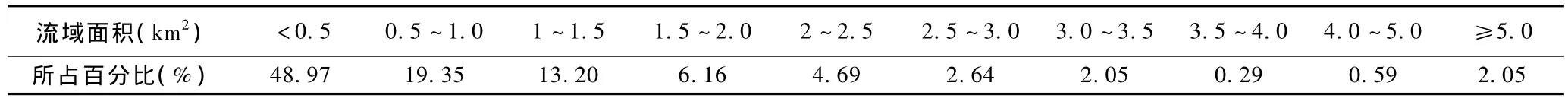

表2 泥石流在各流域面积分段分布情况统计表Table 2 Statistics at Debris flow distribution vs.caschment

2 地质环境特征

2.1 泥石流与岩性的关系

浙江省有7大类岩土体类型[2]。对各岩土体类型泥石流的分布情况统计分析,结果显示,泥石流沟分布数量最高的岩类为火山碎屑岩类,分布的泥石流数占统计泥石流总数的60.4%,其次为以花岗岩为主的侵入岩类,分布的泥石流数量占泥石流总数的15.0%。统计泥石流在不同岩土体类型的分布密度,由大到小分布为:火山碎屑岩(H)>侵入岩(Q)>碳酸盐岩(T)>碎屑岩(S)>变质岩(B)>熔岩(R)。按此岩组来分,本区发生泥石流频率较高的岩类主要以熔结凝灰岩为主的火山碎屑岩类和以花岗岩和闪长岩为主的酸性岩岩类(图4)。

呈现这种分布特征,一方面是由于浙江省火山岩分布面积较大的原因,另一方面,火山岩碎屑岩及花岗岩和闪长岩为主的岩性易于风化。使得松散层残坡积层较厚,一般松散层厚度1~5m左右,而下伏基岩又是透水较差的花岗岩、凝灰岩等,因此,在高差较大的地形条件下残坡积层易于发生浅层滑坡,为泥石流提供充足的松散物源。相比而言,以砂岩、粉砂岩、泥岩和变质岩为主的岩组泥石流分布密度相对小,这与通常认为的软岩、软硬相间的岩石(如砂岩、泥岩)区泥石流分布较多的看法不一致,这主要是此类型的岩组在浙江省内的出露面积小有直接的关系。

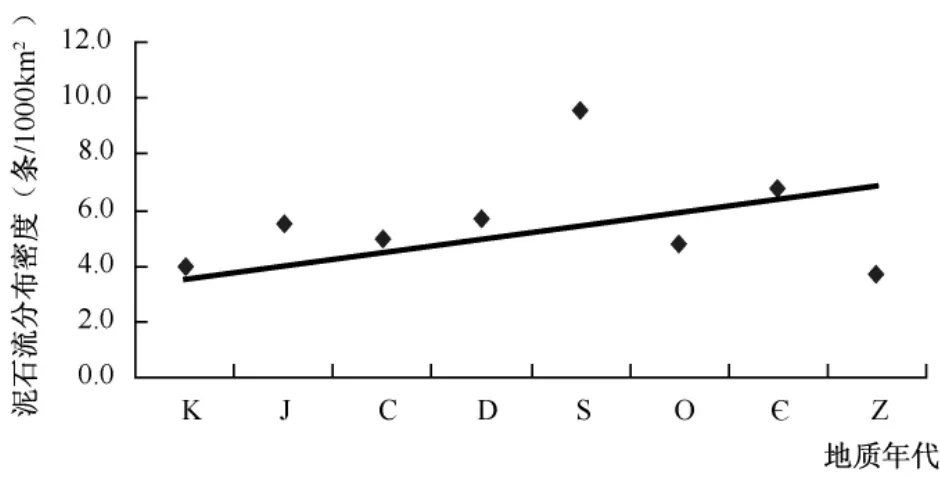

2.2 泥石流与地层的关系

若按地层来分。一般而言,地层越古老,岩石的抗风化和抗侵蚀减弱,泥石流等地质灾害就较易于发育,分布就越密集[3],即泥石流分布密度随地层应由新至老不断增大。就浙江省而言,地层分布较为齐全,侏罗系地层的泥石流分布密度大于白垩系地层,石炭系地层泥石流分布密度大于白垩系,但小于侏罗系,泥石流分布与地层年代的关系不是很明显,但总体而言,泥石流分布的地层年代整体规律随地层由新至老有逐渐增大的趋势(图5)。

图4 泥石流分布与岩石岩性柱状关系图Fig.4 Statistics of debris flow distribution vs.rock type

2.3 地质构造特征

图5 泥石流分布与地层年代柱状关系图Fig.5 Statistics of debris flow distribution vs.stratum age

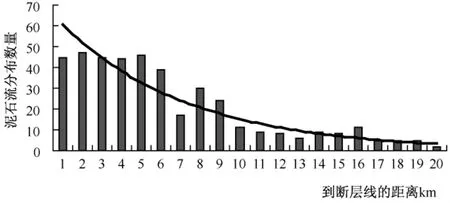

岩性及构造是产生泥石流物源的基础[4]。浙江构造发育,断层密布,发生泥石流的沟谷往往具有构造节理密集、节理裂隙较为发育,或者有过沟断层、顺沟断层等构造特征,地质构造对泥石流的分布具有控制作用。通过分析,沿深(大)断裂辐射带,泥石流较密集分布,尤其沿泰顺-黄岩、温州-镇海、松阳-平阳、淳安-温州、丽水-余姚、鹤溪-奉化等6条深(大)断裂带发生最多。统计泥石流的分布密度,结果显示离断层越远泥石流的分布数量就越少,这跟通常认为的泥石流与断层的关系也是一致的(图6)。

3 泥石流三区活动特征

浙江省的泥石流在有一定沟谷形态的沟槽或尚未形成明显沟槽的山坡凹地中发育,沟槽短,沟床平均纵坡降大,流域面积小,沟谷或坡面陡急,形成区常与堆积区相连,流通区不明显。具体如下:

3.1 形成区特征

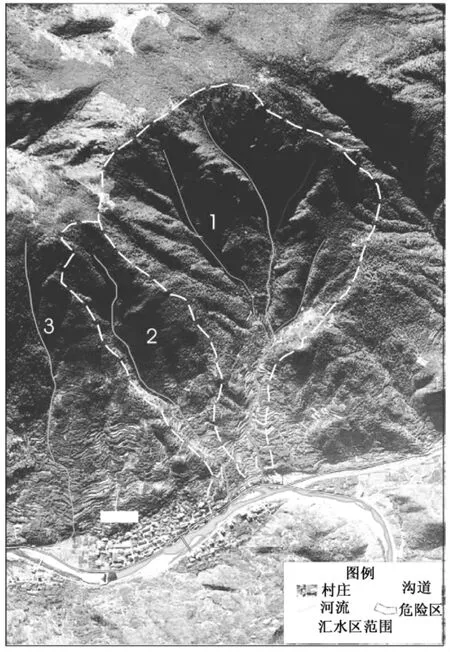

形成区虽然流域面积小,但流域形状多呈上宽下窄的漏斗形等封闭的平面形态(图7),且上游山体陡峻,一般坡度超过35°,局部坡度超过50°,流域地表破碎,崩塌、滑坡等地质灾害发育。如乐清仙人坦泥石流其流域中上游山体坡度基本在35°以上,泥石流形成区沟床纵比降在344.6‰以上,在具备如此地形地貌条件下,泥石流流速快,动能强,历时短。

图6 泥石流在断层距离等级中的相对分布密度Fig.6 Statistics of debris flow distribution density vs.distance from fonlts

图7 乐清市石壁岩泥石流沟呈漏斗状(遥感影像图)Fig.7 The funnel-shaped debris flow at shibiyan in Yueqing

形成区是泥石流主要松散物质来源区,根据调查分析,浙江省内发育的泥石流形成区的物源有两种方式提供,一种是残坡积浅层滑坡提供物源。主要发生在沟床坡度比较大、残坡积十分发育的山坡上,尤其在浙东南火山岩区,长期的风化累积了较厚的残坡积。在雨季,在强烈的暴雨径流的冲刷下,含水饱和的残坡积物在重力作用下产生重力侵蚀,形成浅层滑坡提供物源。另一种是软弱或软硬相间岩层以滚石、局部崩塌、滑坡等方式提供松散物源,这些物源分散、零星地输入沟内,其形成过程为沟源地带滑坡、崩塌或坡面泥石流启动,在强降雨的巨大冲刷力及坡面径流作用下,形成沟谷泥石流。乐清境内已经发生的39条沟谷泥石流都是在沟源地带滑坡、崩塌或坡面泥石流的启动下形成的。但区内泥石流由于汇水面积相对小,汇水能力及物源有限,使得泥石流规模以小型为主。

据调查成果,区内约80%以上的泥石流形成区植被发育好,林木长得郁郁葱葱,植被覆盖率均在80%以上。一般而言,良好的植被在一定程度上有利于加强水土保持,强降雨来时造成山体滑坡、泥石流等地质灾害的几率就小很多。但这种认识在浙江省内似乎不具备充分的依据,区内发生泥石流与植被好坏关系并不大。

3.2 流通区特征

区内泥石流流通区短而窄,沟道坡度大、两侧岸坡急陡,流通区断面多呈“V”形等特征,泥石流沟流通区与形成区和堆积区界线不明显或没有流通区。

流通区段泥石流运动特征主要表现为通过岸坡侧蚀和沟底下切扩大泥石流的规模。一次泥石流往往使沟谷内的物质大部分被掀揭,有的甚至一蚀到底,直到切出基岩为止(照片1)。同时,泥石流还不断掏蚀、侧蚀沿途岸坡松散体,不断地补充松散物源,从而发展壮大泥石流的规模与能量。再加上陡峻、狭窄的流通区有利的地形条件更增加了其势能和动能,使得泥石流在流通区段进行速度极快,将聚集的松散物源短时间内便疏送到下游,形成破坏力极强的灾害。

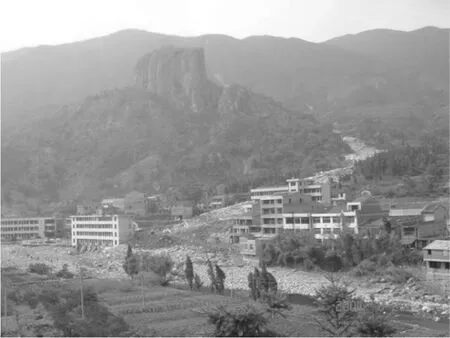

照片1流通区沟底被掀揭至基岩Photo 1Rock is exposed where debris flow passed

3.3 堆积区特征

区内发育的泥石流由于流域面积较小,松散物源有限,规模小,泥石流由流通区进入坡度较缓的堆积区,经由沟道窄深段进入断面宽浅沟口,泥石流出沟口即停,因此堆积扇很不发育,或没有明显的堆积扇特征,或者往往是沿沟堆积(照片2)[5]。

照片2乐清市龙西泥石流沟口扇状堆积Photo 2The Fan-shaped debris flow at Longxi in Yueqing

4 结论

浙江省山区面积大,地层岩性复杂,断裂构造发育,台风影响严重,强降雨频繁,使得泥石流等山地灾害频发。区内发生的泥石流有其独特的地域特征:在流域地貌方面,表现为沟床比降大,相对高差小,两侧山坡坡度大,流程短,流域面积小的特征;地质环境方面,不同岩性泥石流的分布密度:火山碎屑岩(H)>侵入岩(Q)>碳酸盐岩(T)>碎屑岩(S)>变质岩(B)>熔岩(R),泥石流分布与地层年代的关系不是很明显,受地质构造的影响比较明显,离断层越远,泥石流的分布数量就越少;泥石流的形成区常与堆积区相连,流通区不明显等特征。本文较为全面系统地分析了浙江省泥石流的发育特征,为泥石流防灾减灾提供科学依据,也对浙江省泥石流深入研究具有重要的意义。

[1]浙江省地质矿产局.浙江省区域地质志[M].北京:地质出版社,1989.

[2]浙江省水文地质工程地质大队.浙江省区域水文地质志[M].1995.

[3]中华人民共和国国土资源部.泥石流灾害防治工程勘察规范[S].北京:中国标准出版社,2006:15-20.

[4]康志成,李焯芬,马蔼乃,等.中国泥石流研究[M].北京:科学出版社,2004:66-103.

[5]浙江省第十一地质大队.浙江省乐清市小流域泥石流地质灾害调查与评价报告[R].2008:48-60.

Abstract:As there are various land forms,a large area of mountainous areas and frequent storms in Zhejiang Province,debris flow accidents hit there more often,especially under the impacts of typhoon in the recent years. Based on the survey of debris flows in Zhejiang Province,the paper analyzed their formation characteristics from a synthetic viewpoint.The formation characteristics of debris flow were found in three aspects.Firstly,the debris flows generally have a large gradient ratio of ditch and a small relative relief,where the slopes on both sides had a big slope degree,which made the flow path short and the catchment area small.Secondly,debris flows usually occurred in the strongly weathered volcanic clastic area,often in a ribbon shape along the deep large fractures.Third,it was hard to identify the typical features,namely the forming zone,the transporting zone and the piling zone,of the debris flows. The conclusions of the paper could provide references for studies on formation mechanism and hazard mitigation for Zhejiang Province.

Key words:debris flows;development characteristics;three featured zones of debris flow;Zhejiang Province

Characteristics of debris flows in Zhejiang Province

YUE Li-xia,Yu Shu-jiao,Tang Xiao-ming

(Institute of geology and mineral research of Zhejiang province,Hangzhou310007,China)

1003-8035(2010)03-0052-05

P642.23

A

2010-05-07;

2010-06-12

岳丽霞(1977—),女,硕士,地质工程师,主要研究方向为山地灾害。

E-mail:yuelx@126.com