法律文本的祛魅与解构*

——以一起行政个案为样本

贾媛媛

(浙江大学光华法学院,浙江杭州 310008)

法律文本的祛魅与解构*

——以一起行政个案为样本

贾媛媛

(浙江大学光华法学院,浙江杭州 310008)

在解构的思路中,立法式和判例式的法律文本处于语义开放性和不确定性的状态。运用“批判”与“揭露”的解构策略对一起公报行政案例的法律适用推理过程进行逻辑拆卸时,发现该案在裁判思维上存在诸多有违逻辑学原理的思维缺陷。该案将复议机关作出的不予受理决定视作具体行政行为予以审查的审理模式不仅有违同一律,且在传统理论框架下难以找到合理的制度依托。对案例的逻辑解构显示,在复杂多样、争议不断的社会现实中,法律制度处于当然的矛盾谱系之中,而法律文本作为制度的一种叙事载体,对其作出的任何终结判断都隐藏着一种自我解构的可能。

解构;逻辑分析;丐辞;同一律;受案范围

伴随诸如语言学、哲学、文学等其他学科的解构思潮对法学语境的“侵入”,作为一种方法策略和议事动机的“解构”,向传统法学提出了一种叙事方式上的全新挑战。传统法学通常认为,立法式和判例式的法律文本的意思是确定的,并以预设的各种前提为出发点建立法律论说。而法学解构则试图通过肢解和拆卸传统法学预设的种种逻辑进程,“揭露”其前提的各种矛盾、结论的任意性以及其依赖的模糊性的假定和隐蔽性的修辞诡计。在解构的思路中,立法式和判例式的法律文本处于语义开放性和不确定性的状态,逻辑地协调同一体系中的要素、概念和观念成为解构技术依赖的重要方法之一。无疑,解构策略与传统各派法学的批判方式有着重要的区别。其中,语境化的具体问题具体分析的实用法学方法与传统法学中普遍抽象的思考方式形成了极大的反差。为此,本文尝试对传统法学语境下的判例式法律文本作一种叙事解构,试图为多元的法律生长探寻另一条路径。

一、文本的提出和解构的进路

英国学者杜兹纳等人指出,解构行动的任务,“就是解构法律文本中的逻辑中心”。1解构深层进路的一个方向则是“实用”,或称“新实用主义”。而在新实用主义法学理论看来,所有法律具体问题都是“个案”的,解决问题的方式就要语境化,即“具体问题具体分析”。2为此,笔者选取行政诉讼个案中法官的裁判思维为逻辑解构对象,依循解构式法学理论中“法官决定一切”的“中心观念”,运用“揭露”与“批判”的解构技术,采用从现象分析到怀疑结论得出的解构叙事方式,力图真实描述裁判思维的逻辑进程,捕捉可能存在的矛盾、任意和模糊。

在样本的选取上,本文选择了“杨一民诉成都市人民政府其他行政纠纷案”,原因有二:一是从山西上访民获罪到上访女“被精神病”,公众的眼光再次被聚焦到信访,在“维稳”的背景下,大家似乎都对信访“有话要说”,其中司法的话语权无疑是最具权威的和终局性的;二是该案涉及信访、复议与诉讼三种纠纷化解机制,值行政复议与行政诉讼面临统一设计修正制度之际,个案的描述或许能为制度的修正提供一点素材。当然,个案问题的展现可能是零碎的、孤立的,但也是鲜活的,因为“法律的未来潜伏于个案中”3。更何况,“经验研究的本质不是样本量的大小,而是它的研究和分析的方法”。4“杨一民与成都市人民政府其他行政纠纷案”的案情简述如下。5

杨一民原系成都市第五中学职工。2005年5月,杨一民认为该中学以对其作过“除名处理”为由,拒不给其安排工作、发放工资的行为严重侵犯其人身权、财产权,向成都市教育局提出申诉。该局于同年8月作出信访回复,称原成都市教育委员会(成都市教育局前身),已于1992年作出《对成都市第五中学〈关于对我校职工杨一民作除名处理的报告〉的批复》,该批复符合法律规定。杨一民不服,于2005年9月向成都市政府提出行政复议申请。成都市政府认为杨一民的复议申请不符合行政复议的受理条件,作出不予受理决定。杨一民遂向成都市中级人民法院提起行政诉讼,请求撤销成都市政府作出的不予受理决定。成都市中级人民法院在审理中依职权调取了成都市第五中学作出的《关于对我校职工杨一民作除名处理的报告》和《对成都市第五中学〈关于对我校职工杨一民作除名处理的报告〉的批复》两份证据。该院一审认为:《行政复议法》第六条并未明确将行政机关驳回当事人对行政行为提起申诉的重复处理行为列入行政复议的受理范围,成都市教育局作出的信访答复,对原告杨一民的现实权利义务状态并未产生新的影响,亦未改变原有的行政法律关系,属于行政机关驳回当事人对具体行政行为提起申诉的重复处理行为,不属于行政复议的受理范围。据此,一审法院根据《行政诉讼法》第五十四条第 (一)项的规定,判决维持被告成都市政府作出的行政复议不予受理决定。四川省高级人民法院二审认为:一审法院依职权调取的证据不能作为本案的定案依据。成都市政府作出该不予受理决定的程序合法。上诉人杨一民申请行政复议的事项,是成都市教育局办公室针对杨一民的申诉作出的信访答复,该信访答复并没有对杨一民的权利义务产生新的法律效果,属于行政机关对当事人不服具体行政行为提出申诉的重复处理行为,不是《行政复议法》所规定的可以申请行政复议的具体行政行为。据此,四川省高级人民法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十一条第(一)项之规定,判决驳回上诉,维持原判。

尽管新《信访条例》已施行五周年,并且2005年12月最高人民法院对信访事项的处理是否可诉问题作出了答复,6但理论和实践中对于如何界定行政信访的法律性质及如何救济公民的此项宪法上的“申诉”权利的讨论却并未停止。最高人民法院选取杨一民诉成都市政府其他行政纠纷案作为此类信访争议典型案件予以公布,或许本身即意味着此类案件处理的复杂性和分歧性。而这恰恰暗合了解构策略的启用动力之一——法律实践的困惑。

在诉讼中,一、二审法院均将该案的诉争焦点集中为:信访答复是否属行政重复处理行为,由此引发的争议是否属于行政复议受理范围。然而,分歧似乎却并不止于此。沿着法官的论证思维,将目光穿梭于“事实”与“规范”之间时,笔者发现法官在论证成都市教育局作出的信访答复不属行政复议受理范围的结论时,隐含了这样一个前提性命题:“驳回当事人对行政行为提起申诉的重复处理行为”不属行政复议的受理范围。然而,“驳回当事人对行政行为提起申诉的重复处理行为”的表述却并非出于《行政复议法》,而是来源于《最高人民法院关于执行〈中华人民共和国行政诉讼法〉若干问题的解释》(以下简称《若干解释》)第一条第二款第(五)项的规定。疑问由此接踵而来:在从规范到结论的论证途中,复议与诉讼在关于受案范围的规定上果真已亲密到“不分你我”了吗?二者在实景中的衔接关系究竟如何?这样的论证思维在逻辑视角下又是否具备妥当性呢?

张扬语义的开放性和不确定性是法学解构运动所依赖的重要方法之一,瓦解拆卸传统法学理论中预先假定的基本概念和规则,有助于我们开启解构观察的一个基础视角。

二、规则解构的细节谱系

规则文本与实践方法往往存在一个有趣的自我解构现象:一方面,规则中比较绝对的断语论述随处可见;另一方面,探索性的方法与此相伴或成为前提基础,结果则是后者在支持前者的同时,也在瓦解前者。作为对规则文本的解构起点,我们不妨从复议与诉讼受案范围之间的逻辑关系出发,探寻杨一民案中规则与方法的解构路径。

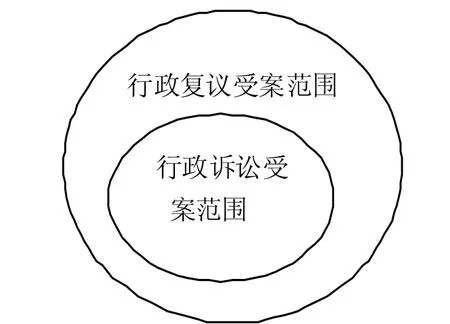

(一)复议与诉讼受案范围之间的逻辑关系

从立法技术上看,《行政复议法》和《行政诉讼法》对受案范围的规定均采用了例示规定方法,即“利用适当的例示后,再予概括的方法”。7《行政复议法》第六条在例示了十项规定后,第十一项概括性地将受案范围规定为公民、法人或其他组织“认为行政机关的其他具体行政行为侵犯其合法权益”。《行政诉讼法》第十一条第八项亦被视为在例示了七项受理的案件类型后的一条概括性规定:公民、法人或其他组织“认为行政机关侵犯其他人身权、财产权的”。就概念的外延而言,“合法权益”无疑广于“人身权、财产权”。8“合法权益在行政法上并不仅仅表现为人身权和财产权,它还有其他权益表现形式”。9也就是说,从权利保护范围而言,行政复议受案范围大于行政诉讼受案范围;10从审查内容视之,结论也是一致的,理由在于:一是复议审查范围涵盖诉讼所不及的对具体行政行为合理性的审查部分及附带审查的抽象行政行为;二是复议终局的存在使一部分纠纷无法进入诉讼的救济程序。运用逻辑学中概念间的逻辑关系理论11论之,行政复议与行政诉讼受案范围在概念之间外延的相容关系上,当属包含关系12,可用图形(图一)描述如下。

(二)规则的开放结构与不确定性

立法制定的法律规则是通过语言文字的形式表现出来的。韦斯曼在《可证实性》一文中首次使用“开放性结构”一词,他认为:“一个语词的完全定义是不可能建构起来的,因为我们不可能消除无法预见因素的出现。因为,限制和界定新因素出现的观念永无止境。”13反观两部法律在描述各自的受案范围时,均使用了“认为”一词,显然这是一个明显具有韦斯曼所称的“开放结构”特征的语词。在解构语言学上,其属于描述性不确定概念,具有非常明显的主观性,在相当程度上取决于不同认知主体的主观情况、客观背景等多种因素。“汝非鱼,焉知鱼之乐”,以对相对人的主观评价作为界定受案范围的标准,无疑是对法官判断力的挑战。在这样主观任意性很强的状态下提起结果难测的诉讼,风险可想而知。而当语词的这种“开放结构”带到规则之中时,规则便也具有了“开放结构”特征。质言之,两部法律在受案范围的规则设置时呈现出了“不确定而开放”的态势。14

图一

作为不确定概念的价值补充,具体列举和类型化成为“不确定概念具体化”15的主要方式。1999年11月最高人民法院通过的《若干解释》在对受案范围进行排除列举的同时,采用“对具有国家行政职权的机关和组织及其工作人员的行政行为不服”的概括表述方式,且不再出现“人身权、财产权”的限制性字眼。此举被学者视为是“在法律解释的外衣下,通过重新阐述立法原意,对《行政诉讼法》所作的一个重大修改”。16从应然的角度来看,只要相对人主观上有这样“被侵犯”的“不服”意识,无论是否实际侵犯,也无论该权益是否真正“合法”,其诉权当然获得。人民法院唯有在受理并作实体审查后方可作出其权益是否遭受侵害的判断。

此外,有学者也对《行政复议法》颁布后,《行政诉讼法》的受案范围作了这样的扩张解释:通过《行政复议法》第六条第十一项的兜底规定,间接扩展了《行政诉讼法》的受案范围,不能提起行政诉讼的具体行政行为,只有两种,即(1)不能申请行政复议的两类案件:一是“不服行政机关作出的行政处分或者其他人事处理决定的,依照有关法律、行政法规的规定提出申诉”;二是“不服行政机关对民事纠纷作出的调解或者其他处理,依法申请仲裁或者向人民法院提起诉讼”。(2)法律规定行政复议决定为最终裁决的案件。17

然而,法官在解释时享有极大的自由裁量的权力。在杨案的判决中,法院之所以认为争议不属行政复议的受案范围恰恰在于其认为行政复议法第六条的列举中并未涵盖杨案的争议情形,“认为行政机关的其他具体行政行为侵犯其合法权益”的兜底式规定在现实中近乎形同虚设。实践中,无论是行政复议机关还是人民法院都是在以对号入座式的“列举性”谨慎思维对待案件的受理。可见,对法律规则的详密期待似乎已成为法官思维的一种路径依赖。

三、推理程式中的前提解构

对于法官的裁判思维而言,传统的三段论逻辑推理无疑在技术层面为解构工作提供了一个方法意义上的工具。尽管三段论在实践运用中会有僵化之嫌,但作为衡量思维有效性的工具,其仍是法律决定获得合法性的一个有效依靠。

(一)丐辞

作为大前提,我们不难发现法律规范的推理是法律适用推理中的一个重要方面。只有在大前提正确的情况下,大前提与小前提的涵摄关系、结论的推理才能进行。然而,细读判决,笔者却发现杨案判决中的法律规范推理似有逻辑学上的“丐辞”18之嫌。

试以二审判决为例,该判决曰:“本案中,上诉人杨一民申请行政复议的事项,是成都市教育局办公室针对杨一民的申诉作出的信访答复,该信访答复的内容仅是重申……文件规定,并没有对杨一民的权利义务产生新的法律效果,属于行政机关对当事人不服具体行政行为提出申诉的重复处理行为,因而不是行政复议法所规定的可以申请行政复议的具体行政行为。”由于“对当事人不服具体行政行为提出申诉的重复处理行为”是《若干解释》对于不受理案件的排除规定,而非行政复议法的规定,所以法院上述结论的得出实际隐含了这样一个前提:“不属行政诉讼受案范围即不属行政复议法的受案范围”。然而,这个被包含在前提中的隐性命题真假如何呢?未及细想,不自觉中“你若接受那丐求的前提,就不能不接受他的结论了”19的丐辞就出现了。

(二)证伪

为了论证该隐含命题的真伪,让我们首先将目光返转到规范的逻辑起点。《行政诉讼法》第三十七条规定:“对属于人民法院受案范围的行政案件,公民、法人或者其他组织可以先向上一级行政机关或者法律、法规规定的行政机关申请复议,对复议不服的,再向人民法院提起诉讼;也可以直接向人民法院提起诉讼。”此处的“可以”是规范词,在对由其连接的诉讼和复议行为作为逻辑常项进行处理时,二者的行为后果相同,即均为“向人民法院提起诉讼”。

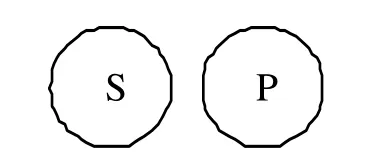

根据法律规范命题的逻辑推理原理,如果A命题经过逻辑推理变成B命题后,其行为后果相同,则可声明A与B同值。20由此,不难从上述第三十七条的规范命题推出这样一个同值的全称肯定命题21:“凡是可以提起行政诉讼的案件均可提起行政复议。”然而,由这样一个全称肯定命题是否即能得出另一全称否定命题22:“凡不能提起行政诉讼的案件亦均不可向行政机关提起行政复议”呢?将图一与全称否定命题对应的文恩图形(图二)对比来看,答案是显而易见的:当行政诉讼与行政复议受案范围的概念外延呈图一的包容关系时,二者的全称否定命题是不可能为真的。

图二

可见,“不属行政诉讼受案范围即不属行政复议受理范围”实质上是一个假命题。杨一民案一、二审法官据之作为“演绎论证模式”中的大前提予以运用并得出的裁决结论有欠妥当。因为,大前提的真伪是三段论得以成立的基础,也是司法裁判正确的前提。即便法院对于作为小前提的事实推理正确,即教育局对杨的信访答复属“对当事人不服具体行政行为提出申诉的重复处理行为”,其与前者的涵摄关系也无法真正建立。显然,一个存在逻辑瑕疵的判决至少在形式正义上是难以令人信服的。因为,“从逻辑的角度看,司法裁判之所以存在可接受性,是因为裁判在逻辑上是有效的,如果法官的判决违背了逻辑思维规律,仅受法律而不受逻辑规则的约束是不可想象的”。23

四、叙事逻辑的瓦解与拆卸

在解构学者看来,法学的真正任务是描述“有关我们生活和世界的小范围的、地方性的、开放的故事”,24法官适用法律的过程就是一个动态的直面个案将法律向判决转化并宣示法律应有正义的过程。25学术理解的魅力即在于对叙事方式多元和开放的追求。避免单面、直线、“宏大”26的肤浅描述的深层解构进路便是通过对叙事逻辑的瓦解与拆卸,寻找“批判”与“揭露”。

(一)偷换概念

来看一审判决主文中的这样一段文字:“成都市中级人民法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第五十四条第(一)项的规定判决:维持被告成都市政府作出的成复不字(2005)第6号行政复议不予受理的决定。”众所周知,《行政诉讼法》第五十四条第(一)项是针对具体行政行为的判决规定。不难看出,法院依据该条文判决即意味着将“不予受理”的行政复议决定视作了一个具体行政行为。然而,根据《行政诉讼法》的规定,复议机关却只有在改变原具体行政行为或复议不作为时方作为被告接受司法审查。杨一民案中,成都市人民政府作为被告参加诉讼显然不属以上两种情形,其只是作为一个可诉具体行政行为的作出机关而非复议机关的身份接受司法审查。在法律未对不予受理复议决定的可诉性问题作明确规定的情形下,学界对上述杨一民案的处理模式表现出了几近一致的姿态,27最高人民法院更是以公告案例的形式使杨一民案成为“创设规则的判决”,28“不予受理复议决定以具体行政行为的形式接受司法审查”的规则似乎由此得以以指导性案例的方式“固化”。然而,当以解构的反思目光去回眸这一规则时,“祛魅”由此而生。

在以“行政复议机关作出的不予受理决定是一个可诉具体行政行为”的命题背景下,一个绕不过去的逻辑问题是难以消弭的。《行政诉讼法》第三十八条第二款和第三十九条分别规定:“申请人不服复议决定的,可以在收到复议决定书之日起15日内向人民法院提起诉讼”;“公民、法人或者其他组织直接向人民法院提起诉讼的,应当在知道作出具体行政行为之日起3个月内提出”。外在形式是实质内容的表现,复议决定与具体行政行为在起诉期限上的不同正是二者法律属性泾渭分明的流露。行政复议作为对行政行为相对人的救济途径,其作出的决定是对行政行为的复审结果。二者法律属性的差异当然决定了司法审查程序的不同。

或许也正是意识到了二者的区别,法院的判决书对于“行政复议机关作出的不予受理决定是一个可诉具体行政行为”的隐藏命题只字未提,但却用审查具体行政行为的程序模式套用了一个对复议决定的审查。显然通篇判决书所称谓的“复议决定”实质与《行政诉讼法》中所特指的“复议决定”在语义内涵上已发生了变异,此“复议决定”已非彼“复议决定”的结果在逻辑学上便是有违形式逻辑的基本规律——同一律。29也就是说,当判决书中所使用的“复议决定”仅仅是一类诸如“行政处罚决定”的具体行政行为的类型“符号”时,其与救济法中的“复议决定”概念已相去甚远。在法学解构的视角下,这不仅是一种语词踪迹或标记上的“自我瓦解”,更是尼采所言的因果概念在逻辑和时间上的一种秩序颠倒。30

(二)一个追问

然而,问题并不止于“偷换概念”。在以复议机关为被告、不予受理决定为被诉具体行政行为的行政诉讼中,合法性审查的内容当是不予受理决定作出的“程序、权限、证据和法律适用”等问题。纵观一、二审的判词,不难看出,一审法院通篇审查的内容是杨一民申请复议事项是否属行政复议受案范围。此时法院实质审查的是不予受理决定作出的合理性问题——“正确”与否,而非“合法”与否。正是在这个合理性追问的驱使下,其不惜越俎代庖地主动收集证据。在“行政复议机关作出的不予受理决定是一个可诉具体行政行为”的隐形衣下,法院不得不变换着司法裁判和行政复审机关的不同角色。换言之,法院在程序上将成都市人民政府视作不予受理复议决定这个具体行政行为的作出机关列为被告,但审查过程中却又将之视为行政复议机关,审查其复议决定作出的合理性。在同一时间和同一关系中,法院的思维对象和概念无疑都是闪烁飘移的。二审法院似乎对此问题“若有所悟”,在判决说理中增加了对复议程序合法性的论述,并否定了一审法院主动收集证据的有效性,但在思维路径上仍是一审的延续。

显然,不在一个语境中使用同一概念、考量同一对象,思维过程之逻辑有效性是难以保证的。而逻辑有效却始终是司法裁判有效性存在的基础。“判决文书的法律论证乃是建构判决的正当性和合理性的内在要求。”31论证是否具有说服力,不仅取决于命题集的真伪,更取决于论证思维的有效性。对于一个不符合证明逻辑规则的判决,其可接受性无疑是会遭受质疑的。

此外,依《行政诉讼法》的规定,除复议前置、复议终局、径行起诉外,行政复议与行政诉讼受理衔接的一般模式为自由选择模式,即行政相对人不服行政机关的具体行政行为可以申请行政复议,也可以直接向人民法院提起诉讼。然而,当“行政复议机关作出的不予受理决定是一个可诉具体行政行为”成立时,该具体行政行为实质是无法获得复议救济的。因为,再给予复议决定一个行政复审程序,这在理论和实践上显然都是无法成立的。于是,实践中“不予受理的复议决定”悄悄成为了又一个游离于复议范围外的行政行为。

五、结 语

法律文本作为制度的一种叙事载体,处于当然的矛盾谱系之中。尽管法律适用者常用各种隐喻展开文本的叙述,以暗含的假设前提作为自己“意志决定”的合法性与正当性的表面依据,但在浓烈“批判与揭露”色彩的法律解构中,文本的开放性是不容置疑的。在传统法学理论发现一致的地方,解构策略的法学观念却在运用不同的工具寻找可能的矛盾。这些法学理论和法律制度,经过解构方法的剖解和分析,不是也不应该是普适的“大写的”,不是也不应该是绝对“客观中立”的,它们终究是具体历史条件下的语境产物。话语的“霸权”以及合法性有时仅仅源自知识之外的权力关系。正如对于一个装有一半水的玻璃杯子,我们既可以将之视为一个装有一半水的玻璃杯子,也可以认为是半个空瓶子。不能断然主张其中之一才是唯一的正解。即使对于颇具“指导意义”的公报案例而言,任何终结的判断也都隐藏着一种自我解构的可能。或许,这是一个不容回避的结论。

“批判”并非解构的终结,“祛魅”只是解构的一个开端,“重建”方为一个终极的理想。

注:

1Costas Douzinas.Ronnie Warrington and Shaun McVeigh Posmodern Jurisprudence:the law of the text in the texts of law,New York:Rout ledge,1991.p.27.

2刘星:《语境中的法学与法律——民主的一个叙事立场》,法律出版社2001年版,第174页。

3何海波:《实质法治》,法律出版社2009年版,第126页。

4陈瑞华:《论法学研究方法》,北京大学出版社2009年版,第26页。

5具体案情详见《杨一民诉成都市政府其他行政纠纷案》,《最高人民法院公报》2007年第1期。

6参见最高人民法院立案庭作出的答复((2005)行立他字第4号)意见。

7黄茂荣:《法学方法与现代民法》,法律出版社2007年版,第191页。

8关于合法权益内涵与外延的界定,参见沈岿:《公法性变迁与合法性》,法律出版社2010年版,第191页-197页。9章剑生:《现代行政法基本理论》,法律出版社2009年版,第532页。

10关于行政复议与行政诉讼受案范围的大小比较问题,参见胡建淼:《行政法学》,法律出版社2003年版,第539页。

11逻辑学中概念间的相容关系分为同一关系、包含关系和交叉关系。外延完全相同的两个或多个概念之间的关系叫同一关系。当一个概念的部分外延是另一个概念外延的全部时,二者间的关系叫包含关系;当一个概念的部分外延只与另一个概念的部分重合时,二者关系为交叉关系。

12参见张绵厘:《实用逻辑教程》,中国人民大学出版社2007年版,第20页。

13Waisman,Verif iabil it转引自Brian Bix:Law,Language and Legal Determinacy.Oxford:Clarendon Press,1993.p.11.

14黄茂荣:《法学方法与现代民法》,法律出版社2007年版,第381页。

15不确定概念的具体化是指通过法律解释的过程,使不确定概念的内涵和外延得以明晰,从而能够作为裁判依据,适用于具体个案。参见王利明《法律解释学导论——以民法为视角》,法律出版社2009年版,第420页-425页。

16何海波:《实质法治》,法律出版社2009年版,第108页。

17喜子:《反思与重构:完善行政诉讼受案范围的诉权视角》,《中国法学》2004年第1期。

18胡适在《评论近人考据〈老子〉年代的方法》一文中将丐辞解释为:“在论理学上,往往有人把尚待证明的结论预先包含在前提之中,只要你承认了那前提,你自然不能不承认那结论了:这种论证叫做丐辞。”

19止庵专栏:《谈丐辞》,《南方周末》2010年3月4日,第E25版。

20康巧茹:《法律规范命题推理的哲学渊源》,载《法律逻辑研究》,法律出版社2005年版,第112页。

21全称肯定命题,是反映某类的每一个对象都具有某种性质的命题。形式是:所有S都是P。参见《普通逻辑》,上海人民出版社1993年版,第154页。

22全称否定命题,是反映某类的每一个对象都不具有某种性质的命题。形式是:所有S都不是P。参见《普通逻辑》,上海人民出版社1993年版,第154页。

23金峻:《论司法逻辑推理的前提》,《法制与经济》2009年第9期。

24Costas Douzinas.Ronnie War rington and Shaun McVeigh Posmodern Jurisprudence:the law of the text in the texts of law,New York:Rout ledge,1991.p.ⅹ.

25邓剑光:《关于法律解释“法律整体论”与“超越论”的思辨——兼析中国法官法律适用中的角色定位》,《中南民族大学学报(人文社会科学版)》2009年第5期。

26此处的“宏大”是指在说明解释所有现象或者绝大多数现象的“普遍性的一般理论”。

27参见蔡小雪:《行政复议与行政诉讼的衔接》,中国法制出版社2003年版,第27页、第57页。

28沈岿:《公法性变迁与合法性》,法律出版社2010年版,第170页。

29同一律是指在同一思维过程中,必须在同一意义上使用概念和判断,不能混淆不相同的概念和判断。在内容上,同一律包括:思维对象的同一、概念的同一和判断的同一。其中的概念同一,是指在同一个思维过程中,必须保持概念内容不变,原来在某种含义上使用某个概念,就应该始终按照这个含义使用这一概念,决不能随便变换某一概念的含义,也不能把不同的概念加以混淆。违反这一要求所犯的逻辑错误叫“偷换概念”。

30刘星:《语境中的法学与法律——民主的一个叙事立场》,法律出版社2001年版,第160页。

31葛洪义:《法律方法与法律思维》,中国政法大学出版社2005年版,第55页。

(责任编辑:姚 魏)

DF3

A

1005-9512(2010)11-0079-08

贾媛媛,浙江大学光华法学院博士研究生,桂林电子科技大学法学院讲师。

*本文系国家社会科学重大项目“学习实践科学发展观重大问题研究——以人为本与中国行政执法的人本分析”(课题编号:08&ZD001)子课题的阶段性成果。