基于FVCOM的渤、黄海M2分潮的数值模拟

于晓杰,娄安刚,张学庆**,于华明

(1.中国海洋大学环境科学与工程学院,山东青岛,266100;2.汉堡大学海洋研究所,德国20146)

基于FVCOM的渤、黄海M2分潮的数值模拟

于晓杰1,娄安刚1,张学庆1**,于华明2

(1.中国海洋大学环境科学与工程学院,山东青岛,266100;2.汉堡大学海洋研究所,德国20146)

本文基于有限体积方法的海洋数值模式FVCOM,对渤、黄海M2分潮潮汐、潮流进行数值模拟。模式水平采用不规则三角形网格,较好地拟合曲折岸线并提高近岸海域的网格分辨率;底摩擦采用数值模式同化结果,较真实的反应了海底实际底摩擦状况;采用干/湿处理模块,可以较好模拟近岸的潮汐潮流。通过沿岸19个验潮站M2分潮潮汐调和常数的实测值与计算值的对比,振幅平均误差为5.6 cm,位相平均误差为6.1(°),模拟值与实测值较为接近。表层潮流椭圆的分布,基本反映了渤海及黄海北部的潮流特征。

数值模拟;渤、黄海;潮波系统;潮流椭圆;FVCOM

渤、黄海潮汐潮流的研究已有数十年的历史, Fang根据大量实测资料,以及与其合作者所做的一系列数值试验结果,制作了一份比较完整且精度很高的渤海、黄海、东海的潮汐、潮流图[1];张占海等采用交替方向隐式方法积分二维非线性潮汐方程组来计算渤海的M2,K1分潮[2];赵保仁等采用球坐标系中的二维非线性潮波方程组研究了渤、黄、东海潮汐潮流特征[3];叶安乐等利用考虑引潮力的非线性球面潮波方程,数值模拟了渤黄东海的潮波运动[4];黄大吉等用HAMSOM模型对渤海潮汐潮流进行了研究[5];万振文等采用POM模式模拟渤、黄、东海潮波运动[6];王凯等采用了一种新的半隐、半显三维数值格式,模拟了渤、黄、东海M2分潮的潮汐和潮流[7];Bao等用三维湍封闭的模式模拟了渤、黄、东海的M2,S2,K1,O1分潮[8];张衡等应用球面坐标系下的ECOM数值模式,模拟了渤、黄、东海的8个主要分潮[9]。

上述研究均较准确地模拟了渤、黄、东海的潮汐、潮流,为后人的研究提供了宝贵的材料。然而,它们亦存在一些不足,主要包括以下几个方面:(1)网格分辨率低,对岸线及地形复杂的区域拟合不好;(2)多数采用二维,少数三维的垂向分层又较少;(3)整个计算域内采用统一的底摩擦系数[4,6],或是不同区域采用不同的常数[3];(4)多数没有采用干/湿处理,近岸海域模拟效果欠佳。

本文采用不规则三角网格和有限体积方法的FVCOM模式,底摩擦系数采用数值模式同化结果,较准确的反应出海底的底摩擦状况。对地形复杂的重要区域进行加密,很好的拟合近岸复杂的地形。垂向分15个σ层,可以较好的模拟海底复杂的地形。采用干/湿模块,更好的模拟近岸浅水区的潮汐潮流状况。

通过一系列数值实验,得到分辨率更高,近岸海域模拟结果良好的渤、黄海潮波系统。由于渤、黄海大部分区域为正规半日潮海区,本文仅就M2分潮结果进行讨论。

1 计算海域及数值模式

1.1 模型介绍

采用国际上较为先进的FVCOM海洋数值模式,该模式是由美国麻州大学海洋科技学院陈长胜教授的科研组建立的,采用有限体积数值离散方法求解三维水动力原始控制方程组,结合了有限元方法拟合岸界的灵活性和有限差分方法的较高计算效率和计算速度的优点[10]。

模式的水平方向采用不规则三角形网格,可以对地形较复杂区域进行局部加密;垂直方向上采用σ坐标系,有助于处理变化显著的地形;水平时间采用显式差分格式,垂向时间采用隐式差分格式,后者保证了模式的垂向高分辨率;采用时间分裂算法,其中,二维的外模方程基于CFL条件和重力外波波速,时间步长较短,而三维的内模方程是基于CFL条件和内波波速,时间步长较长,可以节省计算时间;边界条件采用比较先进的干湿网格运动边界条件。

1.2 模型配置

1.2.1 网格设置 计算域包括渤海、黄海北部,即经度范围117.6°E~126.97°E,纬度范围34.5°N~40.98°N,利用SMS(Surface Water Model System)软件生成高质量、具有可变分辨率的无结构三角形网格(见图1),水平方向分辨率共分3个等级:沿岸海域、胶州湾及青岛近海、渤海海峡等区域网格分辨率为1 km左右;渤海,东经124°以西海域网格分辨率为2 km左右;其他区域网格分辨率为3~5 km。整个计算海域共有37 505个网格节点和72 576个三角单元。垂直方向上分为15个σ层。

图1 计算域的网格分布图Fig.1 Grid distribution in the computed domain

1.2.2 水深处理 模型中水深采用青岛海事局提供的高精度S57电子海图上的水深值,在中国沿岸采用多张中国人民解放军海军司令部航海保证部编制的分辨率更高的海图资料对近岸水深进行补充。

1.2.3 底摩擦系数 对底摩擦系数[11]进行内插,插值到计算域所有网格上,并通过多次数值试验,得到适合该模型的底摩擦系数。

1.2.4 开边界 模型水边界采用水位强迫条件:

ζM2=HM2cos(σM2t-gM2)

其中:ζM2:水位;HM2:M2分潮振幅;σM2:M2分潮角速度;gM2:M2分潮位相。

边界上M2分潮调和常数采用文献[12]的模式结果,并根据研究区域内沿岸验潮站资料对开边界调和常数进行订正。

本文未考虑温盐条件,故模拟结果为正压潮流场。

2 结果与讨论

模式外模时间步长为3 s,内模为30 s,计算5 d后流场基本稳定,取最后1个周期的水位、流速数据进行调和分析,得到M2分潮的同潮图和潮流椭圆及其垂向分布图。

2.1 潮汐

2.1.1 模拟值与实测值的比较 潮汐模拟的结果与实测结果由19个点(见图2)M2分潮的调和常数来比较(见表1)。由表可以看出,模拟值与实测值吻合较好,振幅和位相的绝对平均误差分别是5.6 cm, 6.1(°),比前人所用模式的误差结果[2-5,7,9]均小,体现了模型的优势。一些误差大的地方,主要因为模式所用地形及水深不尽与实际相一致,而水深对潮波的传播起着决定性作用。而且,实测资料本身也会存在观测方法、分析方法上的误差。

表1 M2分潮调和常数的比较结果Table 1 Comparison of the tidal harmonic constants of M2

图2 沿岸潮汐验潮站(★)及潮流椭圆垂向分布点(+)Fig.2 Coastal tide stations(★)and points of vertical distribution of the current ellipse(+)

2.1.2 同潮图 对渤海、黄海潮汐的研究工作已有很多,因Fang[1]的结果依据大量实测资料以及数值试验所得,故同潮图比较完整且精度很高,而赵保仁等[3]、叶安乐等[4]皆只是数值模拟的结果,故本文将主要以他们的结果作参考,对M2分潮进行讨论。

图3 计算得出M2的同潮图Fig.3 Computed cotidal chart of M2tide

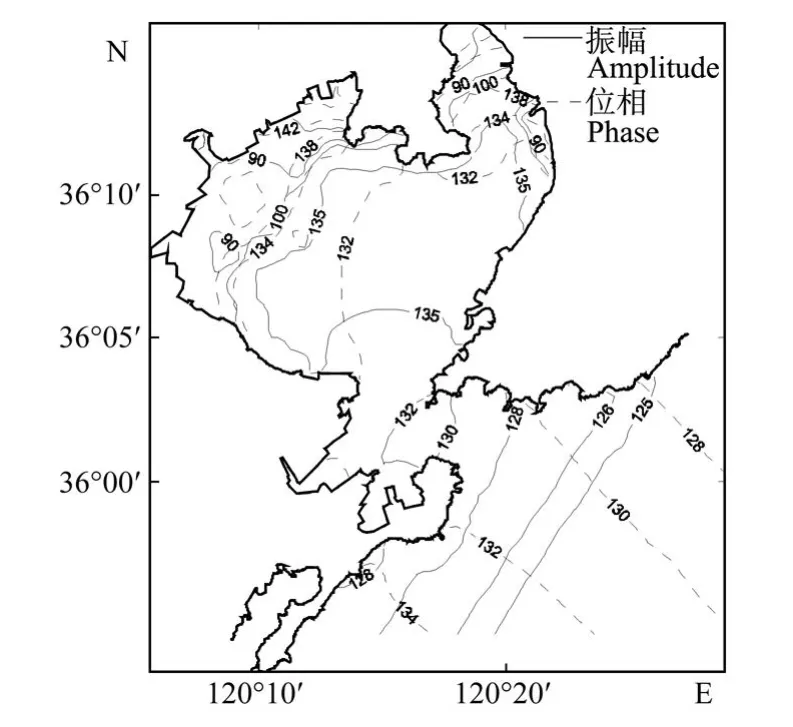

图3 为本文模拟的M2分潮的同潮图。振幅与位相均与Fang[1]的结果较一致。渤海和黄海中央处与赵保仁[3]、叶安乐[4]的结果基本一致,而在辽东湾顶、朝鲜西北角、江华湾顶、以及山东半岛左下角近岸处的结果分别比赵保仁[3]、叶安乐[4]等的模拟结果更加接近实测值。另外,在近岸浅水区域,仍能模拟出较为精细的同潮时线和等振幅线,如图4所示胶州湾的同潮图。

这些都充分体现了该模型采用高分辨率网格拟合近岸复杂岸线,以及采用干湿模块较好的处理近岸漫滩效应的优点。

就无潮点的位置而言,本文将以Fang[1]做比较。黄河口附近的无潮点因未考虑到黄河径流的作用,经纬度偏差约为9.2′,其余3个无潮点位置均与Fang[1]吻合较好。因此,从同潮图看,计算结果令人满意。

图4 胶州湾同潮图Fig.4 Co-tidal chart of M2tide in Jiaozhou Bay

2.2 潮流

2.2.1 表层潮流椭圆 本文亦对潮流结果进行了调和分析,并计算出M2分潮各层的潮流椭圆要素,图5给出了M2分潮表层的潮流椭圆图,图中不同旋转方向的范围用实线来界定,椭圆旋转方向代表该区域潮流的旋转方向。

由图可以看出,强流区多分布在沿岸海区,最大流速出现在韩国西北部海岸,流速超过200 cm/s,这与Guo[13]的结果较一致,皆比其他人的结果要大。渤海中部和山东半岛东南部的部分区域为顺时针方向旋转,其他区域均为逆时针方向旋转,这些均与王凯[7]的结果相吻合。近岸处,潮流多受地形的制约作用,椭圆长轴几乎与岸线平行,且长轴远大于短轴,表现为明显的往复流,如辽东湾、渤海湾、北黄海的沿岸;而在黄海中央、渤海中央处,长短轴几乎相等,基本是旋转式潮流。

图5 M2分潮表层潮流椭圆图Fig.5 Tidal current ellipse of M2on the sea surface

2.2.2 潮流椭圆的垂向分布 为了体现M2分潮潮流椭圆的垂向分布结构,本文分别取38°38′N,123°36′E 2条线上的各3点(见图2)做垂向剖面图,如图6。

图6 代表点的潮流椭圆垂向分布图Fig.6 Vertical distribution of tidal current ellipses of representative points

结果显示,最大流速随深度变化比较复杂。1点和2点的最大流速均随深度增加而减小,底层减小地相对剧烈,体现了底边界层的作用;而3,4,5,6点的最大流速均随深度先增大后减小,即最大流速出现在中层,这与前人研究普遍认为最大流速从表至底递减的趋势不完全一致,而与Guo[13]和张志欣[14]的新发现类似,对黄海的流场结构需作进一步分析比较。

3 结语

本文采用国际上先进的FVCOM模型和不规则三角形网格,模拟了渤、黄海的M2分潮的潮汐、潮流。

通过19个验潮站M2分潮调和常数实测值与模拟值的比较得出,振幅平均误差为5.6 cm,位相平均误差为6.1(°),误差比前人的研究结果均小。所作同潮图与前人结果相比,海域中央基本一致,而在近岸处则更接近真实值。且在近岸浅水区域仍能得到较为精细的同潮图。这些都充分体现了FVCOM在近岸处以较高分辨率网格拟合复杂岸线,以及采用干湿网格处理近岸漫滩效应的特点。

表层潮流椭圆的分布体现了渤、黄海的潮流特征,沿岸潮流基本为往复流;深海处则主要表现为旋转流。最大流速出现在韩国西北部海岸,流速超过200 cm/s。

潮流椭圆的垂向分布体现了与前人不一致的结果,6个代表点的最大流速的大小随深度变化特征与前人研究结果不完全相同。其中,渤海内2点的最大流速随深度增加而减小,黄海内的4点则先增大后减小,对黄海的流场结构需作进一步分析比较。

[1] Fang Guohong.Tide and tidal current charts for the marginal seas adjacent to China[J].C J of Oceanology and Limnology,1986,4 (1):1-16.

[2] 张占海,吴辉碇.渤海潮汐和潮流数值计算[J].海洋学报, 1994,11(1):48-54.

[3] 赵保仁,方国洪,曹明德.渤、黄、东海潮汐潮流的数值模拟[J].海洋学报,1994,16(5):1-10.

[4] 叶安乐,梅丽明.渤黄东海潮波数值模拟[J].海洋与湖沼, 1995,26(1):64-70.

[5] 黄大吉,陈宗镛,苏纪兰.三维陆架海模式在渤海中的应用,Ⅰ,潮流、风声环流及其相互作用[J].海洋学报,1996:21-29.

[6] 万振文,乔方利,袁业立.渤、黄、东海三维潮波运动数值模拟[J].海洋与湖沼,1998,29(6):611-616.

[7] 王凯,方国洪,冯士筰.渤海、黄海、东海M2潮汐潮流的三维数值模拟[J].海洋学报,1999,21(4):1-13.

[8] Bao Xianwen,Gao Guoping.Three dimensional simulation of tide and tidal current characteristics in the East China Sea[J].Oceanologica Acta,2001,24(2):1-15.

[9] 张衡,朱建荣,吴辉.东海黄海渤海8个主要分潮的数值模拟[J].华东师范大学学报,2005,3:71-77.

[10] Chen C,Beardsley R C,Cowles G.An unstructured grid,Finitevolume coastal ocean model FVCOM user manual UMASS-Dartmouth Technical Report-04-0601[R].New Bedford,MA:University of Massachusetts,School of Marine Science and Technology,2006.

[11] Zhang Jicai,Zhu Jianguo,Lv Xianqing.Numerical study on the bottom friction cofficient of the Bohai,Yellow and East China Seas[J].Chinese Journal of Computational Physics,2006,23 (6):731-737.

[12] 于华明.基于可变网格模型系统的全球海洋与中国近海潮汐研究[D].青岛:中国海洋大学,2008.

[13] Guo Xinyu,Tetsuo Yanagi.Three-dimensional structure of tidal current in the East China Sea and the Yellow Sea[J].Journal of Oceanography,1998,54:651-668.

[14] 张志欣,于非,郭景松,等.南黄海西部夏季流的观测与分析[J].水动力学研究与进展,2008,A23(4):404-411.

[15] 叶安乐.潮流椭圆长轴方向随深度变化的特征[J].海洋湖沼通报,1984,2:1-6.

[16] 陈国珍.渤海、黄海、东海海洋图集[M].北京:海洋出版社, 1992.

[17] 方国洪,杨景飞.渤海潮运动的一个二维数值模型[J].海洋与湖沼,1985,16(5):337-346.

[18] 谷艺,吴自库,吕咸青.利用伴随同化方法估计渤海潮汐模式的底摩擦系数[J].海洋湖沼通报,2005,(3):1-7.

[19] 黄祖珂,黄磊.潮汐原理与计算[M].青岛:中国海洋大学出版社,2005.

[20] 贾建军,闾国年,宋志尧,等.中国东部边缘海潮波系统形成机制的模拟研究[J].海洋与湖沼,2000,31(2):159-167.

[21] 沙文钰.中国海潮波研究的进展[J].海洋预报,2000,17(2): 73-77.

[22] 宋德海,鲍献文,朱学明.基于FVCOM的钦州湾三维潮流数值模拟[J].热带海洋学报,2009,28(2):7-14.

[23] 孙丽艳,吕咸青.渤黄东海底摩擦系数的研究(Ⅱ)[J].海洋环境科学,2008,27(Supp.2):49-54.

[24] 朱学明.中国近海潮汐潮流的数值模拟与研究[D].青岛:中国海洋大学,2009.

Abstract: Based on the finite-volume ocean numerical model FVCOM,the tide and current of M2 subtide in Bohai and Yellow Sea is simulated numerically.It can fit well with the winding shoreline and improve the grid resolution in the coastal waters by using irregular triangle meshes for the model in the horizontal direction;take the numerical model assimilation result as the bottom friction,reflects the seabed friction condition more closely;simulate the tide and tidal current inshore well by using the wet/dry treatment technique.Through the comparison of the measured values with the calculated ones of the tidal harmonic constants of M2sub-tide in 19 tide stations,the average error of amplitude is 5.6 cm,and that of phase is 6.1.The calculated co-amplitude and co-phase chart and the distribution of tidal current ellipse are basically consistent with those in the previous studies,on the whole reflects the tide and trend features in the Bohai Sea and the northern Yellow Sea.However,the vertical distribution of the tidal current ellipse presents a rather special situation,the quantity and direction of the maximum velocity vary complex with the depth.

Key words: numerical simulation;Bohai and Yellow Sea;tidal wave system;tidal current ellipse;FVCOM

责任编辑 庞 旻

Numerical Simulation of M2Sub-Tide In Bohai and Yellow Sea Based on FVCOM

YU Xiao-Jie1,LOU An-Gang1,ZHANG Xue-Qing1,YU Hua-Ming2

(1.College of Environmental Science and Engineering,Ocean University of China,Qingdao 266100,China;2.Institute of O-ceanography,University of Hamburg,20146,Germany)

P7

A

1672-5174(2010)09Ⅱ-157-05

海上溢油应急快速反应关键技术开发项目(2008-311-200-255);国家海洋局公益性专项(200805011)资助

2010-03-19;

2010-05-28

于晓杰(1986-),女,硕士生,主要从事海洋环境动力学方向研究。

E-mail:zxq@ouc.edu.cn