东海赤潮高发区COD的平面分布特征及其影响因素

方 倩,张传松,王修林

(中国海洋大学海洋化学理论与工程技术教育部重点实验室,山东青岛266003)

东海赤潮高发区COD的平面分布特征及其影响因素

方 倩,张传松**,王修林

(中国海洋大学海洋化学理论与工程技术教育部重点实验室,山东青岛266003)

以2002—2003年4个季节(2002年5,8,11月和2003年2月)对东海赤潮高发区化学耗氧量(COD)的调查为依据,研究了该海区COD平面分布特征及其影响因素。结果表明,4个季节COD平面分布特征基本相同,主要表现为近岸高、外海低,由沿岸向离岸方向呈逐渐降低的趋势,主要污染区域位于长江口与杭州湾附近。COD与盐度之间呈良好的负相关,与叶绿素a及悬浮颗粒物(TSP)之间呈正相关,说明COD浓度分布主要受陆源输入、浮游植物密度及悬浮颗粒物的影响。

东海赤潮高发区;COD;平面分布;影响因素

随着长江流域及江浙沿海地区经济快速发展,人口剧增,城市生活污水和工农业废水大量排放,长江及钱塘江等沿岸河流带来的大量的氮、磷等生源物质以及有机碳等化学耗氧物质,使得长江口附近水域富营养化程度加重,导致长江口生态环境质量日趋恶化[1-3]。1990年代初长江年平均输送入海的化学耗氧量为1.4×106t[4],而2004年已增长到7.8×106t[5], COD的入海通量呈现明显的上升趋势[6]。由此导致了东海近岸水体中COD也呈增加的趋势。

1990年代初东海近岸海域COD普遍低于国家一类海水水质标准,直到1997年东海化学需氧量为1.25 mg/L,仍符合国家一类海水水质标准(<2 mg/ L),而到1998年东海近岸水体中化学需氧量的超标率已达2%[7],2003年达到8.5%[8]。东海近海海域水体富营养化程度不断加剧和海洋环境质量日趋恶化,使东海成为我国四大海区中赤潮发生次数最多,发生范围最大的海区[9]。近年来,东海区赤潮发生频率不断提高,由1990年代前的每年20次左右增加到近年来的年均40次左右[10]。长江口水域已经成为我国有害赤潮的高发区之一,有记录的赤潮事件约1/4发生在这个海域[11]。

COD是反映有机物污染程度的重要综合性指标之一。尽管目前已有一些关于东海COD监测结果的报道,但调查海域主要集中在长江口附近[12-14],此外,目前仅有个别月份关于赤潮高发区COD的报道[15-16],对各个季节COD的分布及影响因素缺乏深人的了解。因此,本文根据2002~2003年4个航次的调查数据,系统分析了长江口及其邻近海域的COD平面分布特征及季节变化,并初步探讨了不同要素对COD的影响,该研究对于了解该海域的水质变化,加强水域的环境保护及水质监控,防止水域富营养化具有重要的现实意义。

1 研究地区与方法

1.1 研究时间与区域

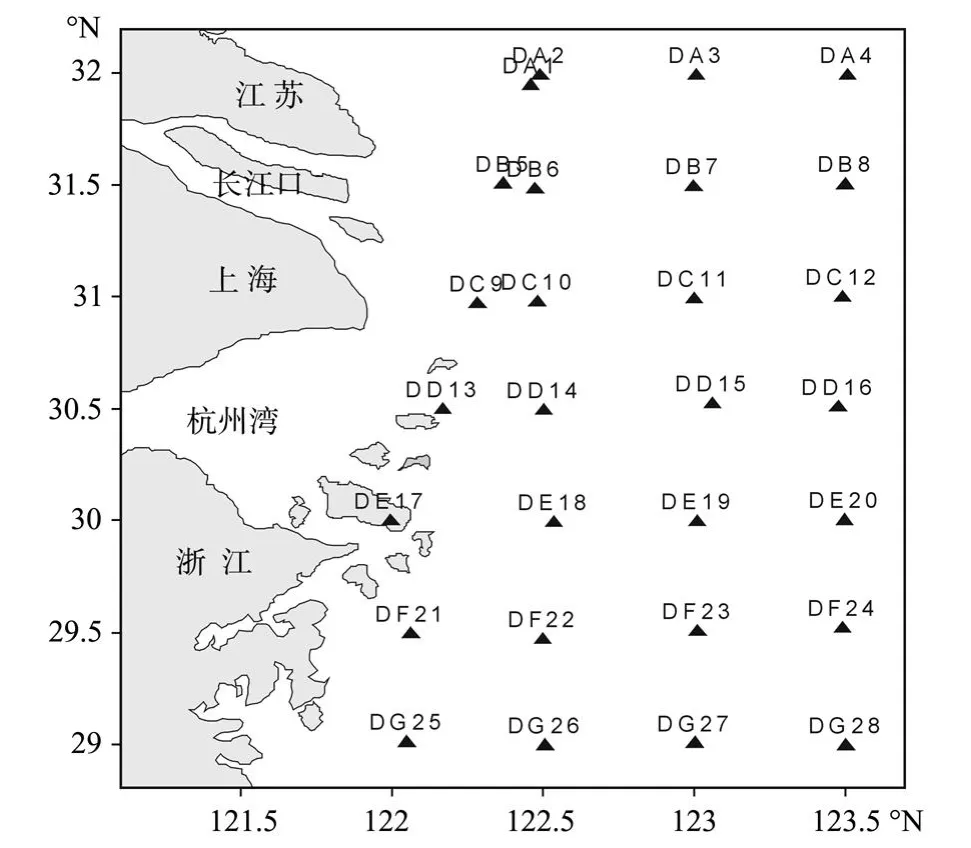

现场调查分别于2002年5,8,11月和2003年2月,在东海29°N~32°N,122°E~124°E海区进行,共设8个断面,计28个大面站,调查区域包括长江口、杭州湾口及其邻近海域(见图1)。

图1 东海调查站位分布图Fig.1 Sampling stations in the East China Sea

1.2 样品的采集和处理

在调查船使用Niskin采水器分别采集表层、中层和底层水样,中层水样为叶绿素跃层或温盐跃层,水样采集后于船上实验室现场测定。

1.3 分析方法

COD的测定按照《海洋监测规范》(GB 17378.4-1998)的碱性高锰酸钾法进行,在船上现场测定。该方法检出限为0.15 mol·L-1,分析精度为96.0%。

2 结果与讨论

2.1 平面分布特征

2.1.1 春季(2002年5月) 图2为春季调查海区COD的平面分布图。由图中可以看出,表、中和底层海水中COD平面分布特征基本相同,主要表现为近岸高、外海低,由沿岸向离岸方向呈逐渐降低的趋势。在低盐度海区(如长江口至杭州湾附近)COD浓度较高,高盐度海区COD较低,整个调查海区COD分布呈西高东低的趋势。以国家一类海水水质标准为参照,表层在杭州湾东偏北至长江口东偏南处有2.0 mg·L-1以上的峰值区,沿31°N向东逐渐降低至1.0 mg·L-1以下,呈现一COD高值水舌,其前锋可达123°10′E附近,且在该区域COD的变化梯度较大,高值外海区COD值均在1.0 mg·L-1左右。

在垂直方向上,随深度增加COD浓度呈现表底层高、中间低的趋势。与表层比较,中层COD高值区水舌南移至30°N附近,且前锋缩减至122°50′E附近。底层沿岸海区COD浓度明显高于表层和中层,杭州湾附近甚至达到7 mg·L-1以上,这可能是由底层颗粒物再悬浮造成的。

沿岸海域有较大程度的污染,特别是长江口和杭州湾海区的COD超标现象较为严重。其中,表层站位超过国家一类海水水质标准的比例约为7%,个别站位(如DD13)甚至超过国家四类海水水质标准(5 mg·L-1)。

图2 2002年5月COD平面分布Fig.2 Horizontal distributions of COD in May,2002

图3 2002年8月COD平面分布Fig.3 Horizontal distributions of COD in August,2002

2.1.2 夏季(2002年8月) 图3为夏季调查海区COD的平面分布图,由图中可以看出,中层和底层COD平面分布特征与春季基本相同,同样呈现近岸高、外海低的趋势,污染区域仍然集中在沿岸的长江口和钱塘江口处。随深度增加COD浓度呈现出上高下低的趋势。

但是,对于表层的COD平面分布,整个调查海区浓度为1.0 mg·L-1以上的COD高值水舌区,沿31°30′N纬度线向东明显向外海推移,其前锋已明显超过123°30′E,进入外海领域。此外,在长江口以东出现了1个以122°E,31°N为中心的浓度为2.0 mg·L-1以上的高值区,其中心值约为3.3 mg·L-1。中层与底层分布类似,均在122°30′E附近出现浓度为2.0 mg ·L-1的COD水舌,但中层浓度为1.0 mg·L-1的COD等值线基本与岸线平行,底层浓度为1.0 mg· L-1的COD水舌明显回缩,移至122°40′E附近。

2.1.3 秋季(2002年11月) 图4为调查海区秋季COD平面分布图,由图显示由沿岸向离岸方向呈逐渐降低的趋势与春季类似。表层、中层和底层海水中COD平面分布特征基本一致,表、中层浓度为1.0 mg ·L-1的COD等值线基本与岸线平行。

图4 11月COD平面分布Fig.4 Horizontal distributions of COD in November,2002

与夏季相比,表层COD浓度1.0 mg·L-1的高值水舌明显回缩,已移至122°30′E附近;中层的高值水舌区范围缩小,高值区主要集中于长江口与杭州湾之间;底层的高值区南移至30°30′N附近,且向外海扩展至123°20′E附近。表层与中层分布类似,均在122°30′ E附近出现浓度为2.0 mg·L-1的COD高值水舌,但中层高值区范围明显缩小,底层有向外海推移的趋势。2.1.4冬季(2003年2月) 图5的冬季COD平面分布显示各层浓度变化趋势同样表现为近岸高、外海低,由沿岸向离岸方向递减。等值线基本与岸线平行。

图5 2003年2月COD平面分布Fig.5 Horizontal distributions of COD in February,2003

进一步分析表明,与秋季相比,表层与中层COD浓度1.0 mg·L-1的高值水舌范围虽大致相同但COD浓度降低较快,这是由于在冬季,长江等径流量小并盛行东北风,冲淡水的影响仅局限于浙、闽沿岸的一狭带。中层COD高值区由秋季的31°30′N南移至杭州湾附近的31°30′N且范围变小。底层与中层分布类似。冬季水质较好,各层COD浓度均小于2.0 mg· L-1,符合国家一类海水水质标准。

总体而言,4个季节的表层COD平面分布趋势基本相似,均是近岸高外海低,但夏季等值线最为稀疏,其他季节COD浓度变化较快。春秋季在长江口以南杭州湾附近出现浓度为2.0 mg·L-1以上的COD高值水舌区,夏季高值区向外、向北推移至122°E,31°N附近。调查海城COD浓度除冬季低于一类海水水质标准外,其余3个季节超标率均在7%以上。沿岸海域有较大程度的污染,特别是长江口和杭州湾海区的超标现象较为严重,夏季污染范围最广,浓度为1.0 mg·L-1以上的COD高值水舌区可超过123°30′E进入外海。

2.2 相关性分析

为了分析调查海域COD的主要来源及其主要影响因素,分别对COD与盐度、叶绿素a、悬浮颗粒物(TSP)作了相关性分析,结果如表1所示。

表1 COD与3个因子的相关性Table 1 The correlation of COD content with three factors

2.2.1 与盐度的关系 由COD浓度与盐度的相关性指数可以看出,调查海域各个季节COD浓度与盐度之间的相关系数普遍高于0.6,两者之间呈较好的负相关关系。结合COD近岸高外海低,尤其在DD13, DD14,DC9,DC10,DB5等离岸较近的站位COD值明显偏高的平面分布特点,以及春夏季节COD等值线呈巨大水舌外扩而秋冬季节等值线基本与岸线平行的季节变化特征,充分说明调查海域的COD主要来源于陆源输入,尤其是长江、钱塘江等河流输入。孟伟等[12]认为人为合成的有机化合物和石油制品通过污水排放或交通工具的泄漏等人为因素导致长江口海域COD含量严重超标。

总体来说,COD与盐度的相关系数表现为秋冬季节普遍高于春夏季节,其中表层相关指数的数值表现为:冬季>春季>秋季>夏季。冬季,调查海区的河流处于枯水期,径流量较小,COD的陆源输入量也相应较小。冬季COD值与盐度的负相关趋势比较明显,既反映了陆源输入对COD值的影响,也反映了需氧有机物分解的重要作用[17]。

此外,在垂向变化上,丰水期的相关性底层好于表层,枯水期则表层好于底层,与珠江河口相反[18]。这可能是由于表层在枯水期主要受河流径流的影响,而底层COD则同时受河流径流和海底沉积物再悬浮共同影响。

2.2.2 与叶绿素a的关系 叶绿素a是影响COD含量变化的主要因子之一[19]。由表中数据可知,在夏季COD与叶绿素之间的相关指数较高,呈现出明显的正相关关系,而其他季节的相关系数则绝对数值偏小,而且正负关系不定,无明显相关性。夏季,随着浮游植物的快速生长及浮游植物数量增加,海水中叶绿素a含量逐渐升高,海水中有机物质相应增多,化学耗氧量增大。表层相关性大于中层大于底层,这是由于表层光照、温度等条件比较适宜,浮游植物大量繁殖,浮游植物密度较大,而由中层至底层浮游植物量逐渐减少。例如,在平面分布中夏季表层DC11站附近COD出现极大值现象,进一步分析可知现场调查时该区域有小规模的硅藻赤潮发生,经测定叶绿素浓度高达63.6 mg·L-1,高浓度的浮游植物生物量导致了COD极大值的出现。

2.2.3 与TSP的关系 表2中还列出了COD与TSP的相关性指数。由表2可以看出COD与悬浮物含量呈正相关性,其中表层相关系数r值春季为0.63,夏季为0.09,秋季为0.73,冬季为0.50,表现为秋冬季节好于春夏季节。COD作为陆源排海的主要污染物之一,主要是来自排海量大、处理率低的生活污水和工农业废水,其共同特征是混浊度大,含有大量的胶体物、纤维素、悬浮物、沉淀物和溶解的有机质,污水排放量大时,影响尤为明显。秋冬季为枯水期,降雨量减少,废水量所占比例增大,故秋冬季表层相关性高于春夏季。

在垂直方向上,春、夏、冬季底层相关性高于中层高于表层,秋季则相反。春夏季由于温盐跃层的存在,导致表层与底层海水间不能充分混合,故底层再悬浮的影响较大;另外,春夏季节大量浮游植物生长繁殖,死亡沉降并最终分解,有机质的存在也使得COD浓度较高。秋季盐跃层的消失,表底层海水混合均匀,生物活动能力大大减弱,底层再悬浮和生物活动的影响较小。

3 结论

(1)2002-05~2003-02的4个季节表层COD平面分布特征基本相同,主要表现为近岸高、外海低,由沿岸向离岸方向呈逐渐降低的趋势。春秋季在长江口以南杭州湾附近出现浓度为2.0 mg·L-1以上的COD高值水舌区,夏季高值区向外、向北推移至122°E,31°N附近。

(2)调查海城COD浓度除冬季低于一类海水水质标准外,其余3个季节超标率均在7%以上。沿岸海域有较大程度的污染,特别是长江口和杭州湾海区的超标现象较为严重,夏季污染范围较广,浓度为1.0 mg· L-1以上的COD高值水舌区可超过123°30′E进入外海。

(3)调查海区COD平面分布在秋冬季主要是受长江、钱塘江径流与外海水混合的控制,在春夏季,也同时受到浮游植物生长及其含量的影响;底层同时还受海底沉积物再悬浮的影响。

[1] 钟霞芸,杨鸿山,赵立清,等.长江口水域氮、磷的变化及其影响[J].中国水产科学,1999,6(5):6-9.

[2] Fan A.Temporal and special variabilities of nutrients in the East China Sea and their implications as tracers for the related physical processes[M].Dalian:Second Sino-Rassia Symposium of Oceanography,1992.

[3] 刘新成,沈焕庭,黄清辉.长江入河口区生源要素的浓度变化及通量估算[J].海洋与湖沼,2002,33(3):332-340.

[4] 樊安德.长江河口及其邻近海区的总化学耗氧有机质与营养盐[J].东海海洋,1995,13(3-4):15.

[5] 国家海洋局.2004年中国海洋环境质量公报[R].北京:国家海洋局,2005.

[6] 林卫强,李适宇.夏季伶仃洋COD-DO的垂向分布及其影响因素[J].中山大学学报:自然科学版,2002,41(4):82-86.

[7] 国家海洋局.1993~2004年中国海洋环境质量公报[R].北京:国家海洋局,1998-2001.

[8] 国家海洋局.2003年度东海区海洋环境质量报告[R].2003.

[9] 徐韧,洪君超,王桂兰.长江口及其邻近海域的赤潮现象[J].海洋通报,1994,13(5):25-29.

[10] 我国东海区赤潮发生趋于频繁[J].中国人口、资源与环境, 2004,(3):1-5.

[11] 周名江,颜天,邹景忠.长江口邻近海域赤潮发生区基本特征初探[J].应用生态学报,2003,14(7):1031-1038.

[12] 孟伟,秦延文,郑丙辉,等.长江口水体中氮、磷含量及其化学耗氧量的分析[J].环境科学,2004,25(6):65-68.

[13] 苏畅,沈志良,姚云,等.长江口及其邻近海域富营养化水平评价[J].水科学进展,2008,19(1):99-105.

[14] 柴超,俞志明,宋秀贤,等.长江口水域富营养化特性的探索性数据分析[J].环境科学,2007,28(1):53-58.

[15] 张传松,王修林,石晓勇,等.东海赤潮高发区COD和石油烃分布特征及其赤潮发生关系的初步研究[J].应用生态学报, 2003,14(7):1093-1096.

[16] 张丽旭,蒋晓山,马越.东海四个赤潮监控区水质状况比较的初步研究[J].海洋通报,2004,23(4):44-49.

[17] 韦蔓新,童万平,赖廷和,等.广西北海湾COD与水文生物要素及不同形态氮磷的关系[J].台湾海峡,2002,21(2):162-166.

[18] 彭云辉,陈玲娣.珠江河口水体有机物与盐度和氮、磷营养盐的关系[J].海洋通报,1993,12(5):33-37.

[19] 黄良民,钱宏林,李锦蓉.大鹏湾赤潮多发区的叶绿素a分布与环境关系初探[J].海洋与湖沼,1994,25(2):197-205.

Abstract: The characters of horizontal distributions and influential factors for chemical oxygen demand (COD)in the red tide high frequency Area of the East China Sea were discussed,according to the survey conducted in May,August and November 2002 and in Feburary 2003.The results showed that horizontal distributions of COD were similar in the four months,indicating that the COD value was high in the coastal waters,and decreased gradually away from the shore.The major polluted areas lay at the Changjiang Estuary and Hangzhou Bay.Salinity had significant minus correlation with COD;total suspended particles(TSP)and chlorophyll-ahad plus correlation with COD.The input from land,density of phytoplankton and suspended particles were the three main factors that influenced the distribution of COD.

Key words: the high frequency red tide area of the East China Sea;COD;horizontal distribution;influential factors

责任编辑 徐 环

Spatial Distribution and Influential Factors for COD in the High Frequency Red Tide Area of the East China Sea

FANG Qian,ZHANG Chuan-Song,WAN G Xiu-Lin

(Key Laboratory of Marine Chemistry Theory and Technology,Ministry of Education,Ocean University of China,Qingdao 266003,China)

P734.45

A

1672-5174(2010)09Ⅱ-173-06

国家908专项(908-02-02-02);国家重点基础研究发展计划项目(2010CB428701)资助

2007-09-21;

2008-06-12

方 倩(1982-),女,硕士生,主要从事海洋环境化学研究。E-mail:fq19246@163.com

E-mail:zcsong@ouc.edu.cn