农民工定居城市倾向的经济学分析

罗 列,王征兵

(西北农林科技大学人文学院,陕西杨凌 712100)

农民工定居城市倾向的经济学分析

罗 列,王征兵

(西北农林科技大学人文学院,陕西杨凌 712100)

为了探讨促进农民工定居城市成为市民和提高中国城市化水平的道路和途径,对比农民工的城乡生活成本和收入,从“经济人”假设出发对农民工选择移居城市的决定性因素进行了分析。研究表明,城乡生活成本的差距和城乡收入水平的高低决定着农民工定居城市成为市民的倾向;农村家庭的收入水平决定着返乡农民是否能够坚持已经形成的城市化的生活方式。分析结果表明,有效地控制城市生活成本的增长、提高农民工务工收入、促进返乡农民从事高附加值农业生产将决定未来中国城市化进程的速度和质量。

城市化;农民工;生活成本;收入水平

从十一届三中全会以来,学界对中国城市化的动力、城市化道路等问题进行了持续、深入的讨论。这些讨论的一个重点是选择什么样的城市化道路来吸纳农村剩余劳动力,进而提高中国的城市化水平,但是农民从农村向城市转移的意愿或者动力并没有得到深入的研究。过去的30年里,受到城乡收入的差距和农村人地关系紧张的驱使,成千上万的农村剩余劳动力进城务工。据国家统计局推算,2009年全国农民工总量为22 978万人,其中外出农民工14 533万人[1]。虽然有如此众多的农民在城市里工作,但是他们依然被冠以“农民工”的称谓。也就是说,他们虽然在城市工作,但是身份依然是农民,他们中的大部分最终依然要回到农村。本文将分析农民工选择留在城镇的动力以及影响他们留城的因素,并最终给出政策建议。

一、城市化的定义及其实现途径

国内外学界对城市化的定义进行了深入的探讨,学者们从不同视角给出了不同的城市化定义。学者们对城市化的定义大致可以分为3类:第一类是用城市人口比重的增加来定义城市化,即“人口的集中过程”[2]或者“人口城市化是指居住在城市地区的人口比重上升的现象[3]。”因此,国内学者陈亚辉、刘晓萍对城市化的定义是:城市化是城市人口占全部人口的比重不断增加的趋势[4]。第二类是以劳动力在产业之间的转移来定义城市化。国内经济学学者引进了英国经济学家Colin Clark对城市化的定义:城市化是第一产业人口不断减少,第二、第三产业人口逐渐增加的过程。而无论是人口向城市集中,或是劳动力从第一产业向第二、第三产业的转移,最终的结果都是人口的生活方式和生产方式从农村化、农业化的传统方式向城市化、工业化的先进方式转变。因此,一部分学者还对这一定义进行了扩展:城市化最本质的含义是第二、第三产业向城市集中,农村人口向城市转移,从而使城镇数量增加,城市规模扩大,城镇产业结构逐步升级的过程,还伴随着城市物质文明、生产方式、生活方式向农村扩散的过程[5]。而一些社会学家直接运用生活方式的转变来定义城市化:“城市化是指从农村生活方式向城市(镇)生活方式发生质变的过程[6]。”

生产方式和生活方式的转变可能会从2个途径来实现:第一,可以通过农村劳动力或者人口向城市转移并定居于城市,从而逐渐使这部分转移的劳动力和人口融入城市的先进生产方式和生活方式;第二,城市化的生产方式、生活方式逐渐从城市向农村扩散。第一种生产方式、生活方式的转变方式涉及到城市对农村转移人口的接纳能力。而这种接纳能力不仅仅是城市向农村剩余劳动力提供就业机会,使他们从农业劳动转移到城市工业和服务业的劳动中,还需要给予他们长期或者永远定居城市的条件。而这个条件不仅仅需要保障他们能够长期获得一份城市工作,还需要使他们有能力负担长期定居城市的各种费用。从目前中国的城市化情况来看,虽然每年有众多的农民工进城务工,但是他们中的大多数在城市工作一定年限之后,最终还是会因为种种原因而返回农村生活。如果说农村剩余劳动力进城务工是因为城乡的巨大收入差距,那么他们定居城市与否的选择在一定程度上也是比较利益后的选择。即便他们中的一部分人选择了返乡,返乡的他们或许也可以成为城市化生活方式扩散的载体,将城市化的生活方式扩散到农村。

二、农民工选择城市生活的比较利益分析

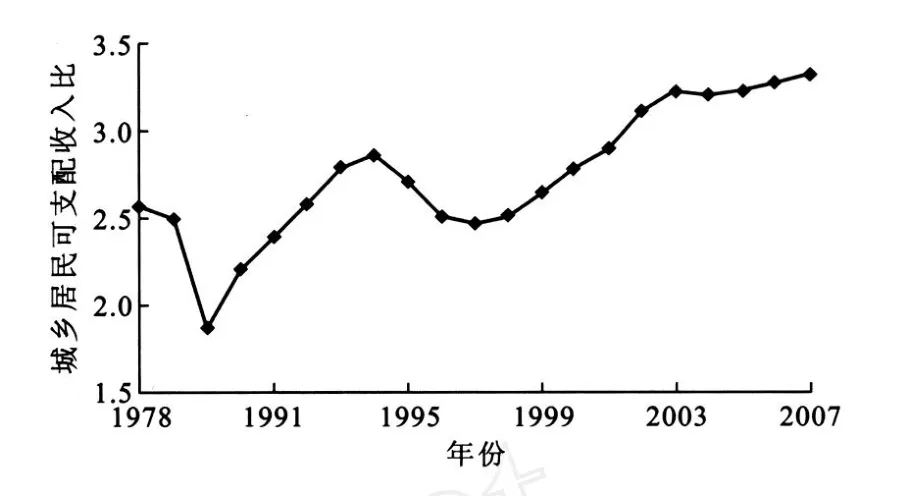

《史记·货殖列传》中有“天下熙熙,皆为利来,天下攘攘,皆为利往”的论述。英国古典经济学家亚当·斯密也有与此类似的“经济人”假设:认为人具有完全的理性,可以作出让自己利益最大化的选择。而目前中国农民工进城务工就是农村剩余劳动力作为“经济人”所作出的“为利而往”现实选择。美国学者托达罗的人口流动模型也指出,农村人口向城市流动是农村劳动力面对城乡预期收入差异而作出的合理决策。自改革开放以后,农民收入有了快速的增长,但是由于农村人地关系紧张,农村劳动力相对于土地剩余的情况严重,农村家庭收入的增长速度仅在改革开放初期高于城市居民(图1)。图1中的数据来源于《中国统计年鉴(2008)》。

从图1可以看出,虽然城乡居民可支配收入比在改革开放初期有所下降,但是自20世纪80年代中期开始,城乡居民的可支配收入比呈持续扩大的趋势,到2007年底,这一比例扩大到3.33,而城乡人均可支配收入差距的绝对数额达到9 645.4元[7]。在农村难以充分就业的压力下,同时面对城乡之间巨大的收入差距,广大农村剩余劳动力选择了进城务工。农村剩余劳动力进城务工完全是农村剩余劳动力作为“经济人”的理性选择。通过进城务工,农村剩余劳动力的收入水平有了一定程度的增长。工资性收入在农村人均可支配收入中所占的比例逐年增长,2008年底工资性收入在农村人均可支配收入中所占的比例已经达到了38.94%[8]。但是,作为城市化进程的主体,在城市中找到工作仅仅是农村劳动力城市化进程的第一步。只有当这部分劳动力能够定居在城市,才能彻底地完成他们的城市化进程。而有关学者在对上海市2003年流动人口抽样调查数据和2005年1%人口抽样调查数据进行分析后发现:进入城市的流动人口中,只有10%左右的人口在城市逐步沉淀了下来,稳定居住在城市中[9]。同时,国家统计局调查显示55.14%的农民工设想未来在城市发展、定居[10]。也就是说,依然有相当数量的农民工进城仅仅是为了暂时的收入增加,并没有把定居城市成为市民作为他们进城的最终目标,最终还是会因为各种原因而选择返乡生活。而那些设想定居城市的农民工在未来做出定居城市与否的决定时依然需要对农村与城市的生活进行对比后才能作出决定。

图1 1978~2007年城乡居民可支配收入比

(一)农民工定居城市倾向指数

按照“经济人”假设,农民工在作出留城还是返乡的决定时会对2种决定所带来的收益进行比较。农民工在作出进城务工的决定时实际上已经对进城务工的收入和留在农村的收入进行了比较,即当Iu×P>Ir(Iu为农民工进城务工的月平均工资,P为农民工进城务工找到工作的机率,Ir为留在农村的月平均收入)时,农村剩余劳动力会选择进城务工;而当农民工在作出永久居留城市还是返乡的决定时,他们还需要考虑生活在城市与农村的成本。也就是说,当Iu×P-Cu>Ir-Cr(Cu为农民工定居城市的生活成本;Cr为返乡的生活成本)时农民工会选择定居城市。值得注意的是,当农民工定居城市后,他们年收入中的P′值不再是进城找到工作的预期机率,而是一年当中能够获得工作的月数。因此,农民工定居城市倾向指数PSDII可通过式(1)计算:

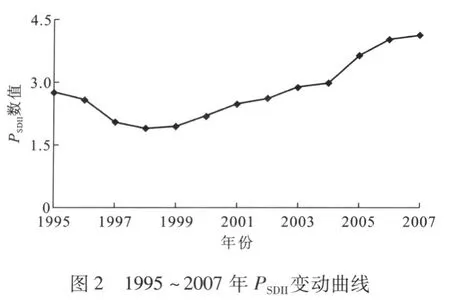

目前并没有农民工年均工作月份的数据,而农民工定居城市后,他们的生产和生活方式将逐渐趋同于城市居民,因此使用了城市居民的年人均可支配收入来替代农民工定居城市后的预期年人均收入。而农民工定居城市后的预期生活成本也可以用当前城市居民的年人均生活消费支出来替代。农民工返乡后的收入和生活成本可以分别用农村居民的年人均收入和年人均生活消费支出来替代。因此,根据《中国统计年鉴(2008)》相关统计数据计算, 1995~2007年的PSDII(图2)除了在1995~1998年间持续下跌之后从1999年开始PSDII持续上升,截至2007年PSDII已经达到了4.13,这表明城市对农民工定居的吸引力在逐年增强。

(二)PSDII的变动趋势预测

农民工进城务工的一个重要原因是城市工作的收入高于农村收入。中国农村由于人多地少的现实,农村劳动力剩余及隐性失业比较严重。在现有的农村人均耕地规模下,农村劳动力的边际劳动收入随着在农村劳动天数的增加趋近于零,即在既有的技术条件下,由于耕作土地规模的限制,农村劳动力从农业生产中所获得的收入的日增加值随着劳动力在农村劳动天数的增加达到一个峰值之后会逐渐趋近于0。通过进城务工,农村剩余劳动力的边际劳动收入即成为他们的日工资水平。一旦农民工在城里找到一份工作,那么他们的日工资水平就是固定的,直到他们更换工作。在城市化初期,城市工作的平均日工资水平大幅度高于农村剩余劳动力在农村的边际劳动收入。这时作为“经济人”的农村剩余劳动力会选择进城务工。随着城市化的逐步推进,更多的农民工进城,使得城市劳动力的供给逐渐满足需求,城市对剩余劳动力的吸纳能力逐渐减弱。城市工作的平均日工资水平的增长速度减缓甚至出现下降。而与此同时,农村劳动力由于城乡收入的势差,不断从农村流向城市,农村劳动力的人均土地面积会出现增长,从而使得农村劳动力的边际劳动收入的峰值提高。

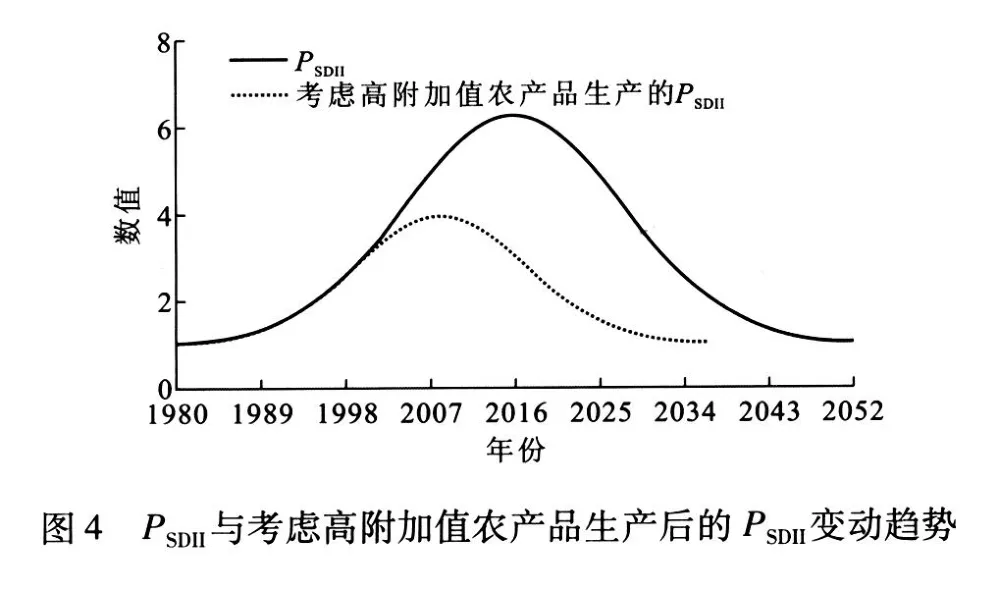

随着大量农村剩余劳动力移居城市,城市资源对人口的承载力将逐渐被消耗。在这个过程中,城市生活成本,尤其是居住成本会逐渐升高。逐步升高的城市生活成本会进一步减缓农民工定居城市预期收益的增长速度,从而使农民工定居城市倾向指数的峰值提早出现,并使得城市收益与农村收益提前平衡,进而使得农村人口向城市的转移提前完成。因此,如图3所示,城市会因为生活成本的提高而对农民工的吸引力逐渐下降,PSDII会在达到一个峰值之后而开始回落,即总体上,PSDII的变动趋势大概是一个山峰状的曲线。需要注意的是:图3中的年份设置仅为说明PSDII的变动趋势,并不说明PSDII会在2050年前后回到1。

三、高附加值农产品生产对PSDII的影响

提高农村劳动力的边际劳动收入的方式主要有2种:第一,可以通过增加土地投入、扩大农业种植规模、提高单位劳动力的耕种面积来提高劳动力农业劳动的边际劳动收入。但是从中国农村的实际情况来看,农村人均耕地面积目前不大可能有明显的提高,因此通过增加农民土地投入的方式来提高农村劳动力的收入是不大实际的。第二,为了使农村劳动力的边际劳动收入能够不断递增,只能从改变农业生产的技术上入手。

任何新技术的使用都是以产出的提高为目的,具体到农业生产中,新技术的运用应该是以提高农民的收入为目的。因此,在农业生产中,新技术的采用主要有2种形式:一种是不改变现有耕作品种,而通过新技术的运用提高产品的品质或产量,提高单位农产品的价格或单位面积的农产品产量来增加单位土地面积上所获得的收入;另一种形式是种植或养殖新的品种,通过进入一个新的农产品市场来获得较高的收入,如从传统的口粮作物种植转移到水果、蔬菜等高附加值农产品的种植。因此,农村剩余劳动力选择新生产技术或者从事新的高附加值农业生产活动有利于提高他们的收入水平,甚至通过从事高附加值农业生产活动,他们的收入还会高于在城市打工的收入。农村剩余劳动力在农村从事高附加值农业生产,能够提高他们留在农村进行农业生产的收入预期,从而加速他们进城并定居城市倾向指数的下降。如图4所示,考虑农村剩余劳动力从事高附加值农业生产后,PSDII会由于农村收入的增加而提前达到拐点并开始下降。换言之,农村高附加值农产品生产的发展会使得人口从城市向农村流动提前达到动态平衡的状态。同时还要注意:图4中的年份设置仅为说明PSDII与考虑高附加值农产品生产后的PSDII的变动趋势,并非说明它们会在相应年份回落到1。

四、PSDII变动研究的政策建议

(一)控制城市生活成本增长速度,提高农民工定居城市的能力

正如上文所述,进城务工是农村剩余劳动力对城市相对较高收入趋之若鹜的结果,农民工选择定居城市与否也应该是在充分比较返乡和定居城市的成本与收益后作出的理性决定。因此,在中国城市化过程中,不应该给城市化水平设置一个具体的目标。城市化水平应该是一个动态的概念,其决定性因素是城乡收入水平和生活成本。从人口角度来看,目前中国社会由于城乡二元结构现状,城市收入明显高于农村收入,城市对农村剩余劳动力有着强大的吸引力。因此目前中国正处在一个城市高速吸纳农村人口的时期。

当前,虽然有数以亿计的农村剩余劳动力进城务工,但是能够在城市定居的农民工为数不多,农村人口向城市人口转变的速度还较为缓慢。当前城市生活支出高于农村生活支出,高昂的城市生活支出会降低农民工进城务工的预期收益,弱化农民工进城务工的动力。根据国家统计局2006年的调查报告,农民工认为进城务工经商的首要障碍是城市生活开销大[10]。另外,高昂的生活成本也使得已经进城的农民工难以植根城市并最终成为城市人口。城市生活支出可以细化为居住支出、食品支出、教育文化支出等。目前,居住支出占农民工生活支出的比例不大,仅占15.5%。这是因为大部分的农民工依然处于候鸟式的打工状态,对居住条件没有过高的要求。据国家统计局2006年的调查报告显示, 29.19%的农民工居住在集体宿舍里,有20.14%的人居住在缺乏厨卫设施的房间里,7.88%的人居住在工作地点,6.45%的人居住在临时搭建的工棚里,还有12.54%的农民工在城里没有住所,只能往返于城郊之间,或回农家居住[11]。这些居住环境本身所需要支付的费用不高,而当农民工考虑定居城市与否时,他们需要考虑的不是集体宿舍、工棚等这样居住环境的居住价格,而是考虑城市普通住宅的价格或者房租。

因此,现阶段中国人口城市化的一个主要问题就是缩小农民工收入与定居城市生活支出之间的差距,让进城务工的农民不仅能够进得了城,还可以负担得起城市生活的成本。解决这个问题,一方面需要逐步减缓城市生活成本的增长速度,如增加城市保障房、廉租房供给,不仅要满足城市低收入居民家庭的住房需求,还要满足渴望定居城市的农民工家庭的住房需求;另一方面,需要采取各种措施提高农民工收入,使他们的收入能够支付得起定居城市的生活支出。

(二)促进城市产业发展转型,协调区域城市发展

农民工在比较定居城市还是返回农村的相对收益时,不仅会考虑移居城市后的生活支出,还会考虑移居城市后的预期收入。移居城市的预期收入如前所述取决于劳动力在城市务工的月均收入和年均可工作月数。城市工业与服务业在人口城市化过程中对劳动力的吸纳能力会随着人口城市化的不断推进、城市中劳动力数量的增加而逐渐下降,农民工的月均工资水平和工作机会也会随着城市吸纳劳动力能力的下降而减少。从静态视角来看,人口城市化最终会由于城市及城市产业对人口及劳动力的吸纳能力逐渐耗尽、定居城市的比较收益优势逐渐丧失而达到动态平衡的状态,即当移居城市的预期收益与返回农村的预期收益相同时,进城与返乡的人口总体上会达到动态平衡。因此,人口城市化水平最终取决于城市及城市经济体对农村剩余劳动力的吸纳能力。

人口城市化的动态停滞并不代表城市化的完成,因为我们在进行静态人口城市化分析时,并没有考虑到城市产业的发展。正如Colin Clark所说,城市化也是人口从第一产业向第二、三产业转移的过程。根据比较利益原理分析,人口从第一产业向第二、三产业的转移也应该是在比较转移后的成本与收益之后作出的理性选择。因此,针对目前中国城市化进程,一方面要促进现有城市经济体吸纳农村剩余劳动力,使得非农产业在创造更多的就业岗位的同时能够让转移出来的劳动力获得合理的报酬,从而吸纳更多的农村剩余劳动力;另一方面,在城市化发展过程中,还需要逐步促进城市产业结构调整,大力支持对农村剩余劳动力具有高吸纳能力的产业发展。尤其需要为对劳动力需求较多的中小企业创造良好的发展环境。另外,需要协调好区域经济发展。目前一线城市吸纳农村剩余劳动力能力已经疲软,而二、三级城市尤其是中西部城市,由于社会、经济发展较为落后,对农村剩余劳动力的吸纳能力有限。一旦这些城市经济得到迅速发展,将对劳动力产生可观的需求。因此,协调好区域城市发展是进一步促进人口城市化的有效途径。

(三)增加返乡农民工收入,促进城市生活方式向农村扩散

根据社会学家对城市化的定义:“城市化是农村生活方式向城镇生活方式发生质变的过程。”因此,中国城市化的最终目的是将农村剩余劳动力从边际劳动收入较低的农业生产中解放出来,让他们进入到城市工业及服务业,提高他们的劳动收入,从而使他们在生活方式和生活质量上与城镇居民没有差别。从社会学家这样一个对城市化的定义来讲,农民工进城务工使得他们能够接触到城市生活方式,并且通过务工增加收入,使得他们能够在短时间接受并承载城市生活方式。从城市生活方式扩散的角度来看,农民工也是城市生活方式扩散的载体。一方面,农民工在城市与农村之间候鸟式的迁移会将城市生活理念带回农村。由于多年在外打工,返乡农民工在生活方式上已经与城镇居民趋同。他们返回农村生活,或多或少地会将一些城市生活方式带回到他们的乡村生活当中。但是,由于城市化生活方式的成本相对高于农村生活方式,因此,他们返乡后如果不能寻找到合适的收入来源来保证他们的收入不下滑,他们的生活方式势必逐渐返回到农村生活方式。

中国农村单位劳动力占有耕地面积细小化造成农村劳动力的边际劳动收入过低,劳动力受到城市较高收入预期的驱使而选择进城务工。返乡农民回到农村依然要面临农业劳动边际劳动收入过低的问题,因此要保证返乡农民能够获得足够的收入以延续他们已经形成的城市化生活方式,就需要提高他们返乡后的边际劳动收入水平。正如前文所述,农村劳动力边际劳动收入的提高可以通过2个途径来实现:一方面,可以通过增加单位劳动力耕作土地面积,从而提高农产品总产量;另一方面,通过更换种植或养殖技术或品种,参与高附加值农产品生产活动,提高单位农产品价格,从而增加农民收入。目前,中国农村的现状是大量青壮年劳动力进城务工,使得大量耕地需要有劳动力来耕作;同时返乡或未进城务工劳动力没有足够的耕地可供耕种。虽然目前各地农村已经采取各种方式实现土地流转,使得返乡或未进城务工劳动力可以耕种进城务工劳动力的土地,但是目前的土地流转模式主要是短期流转,获得土地的劳动力无法在流转土地上进行过多的投入。通常高附加值农产品生产需要较高的投入和较长的生产周期,因此短期的土地流转模式不利于返乡劳动力从事高附加值农产品生产。因此,目前要使返乡劳动力能够维持和提高收入水平,需要建立突破性的土地流转制度,如长期流转合同和农村土地使用权转让制度;还要探索新的农业技术推广模式,一方面使农民生产活动能够和市场需求对接,另一方面使农民能够获得有效的技术推广服务。

五、结 语

农民工对定居城市与否决定于他们对居住城市后的比较收益和成本的衡量。因此,促进农民工定居城市成为市民的关键不仅仅在于提高农民工在城市工作的收入和就业机会,还需要控制和降低城市生活的成本。另外,从城市化的定义来看,高附加值农产品生产在农村的发展与城市化进程并不相悖,因为高附加值农产品生产在农村的发展不仅能够促使城市与农村之间的人口流动并提前达到动态的平衡状态,还能促使返乡农民工所携带的城市生活方式向农村传播。因此,在推进城市化的过程中,一方面需要注重控制城市生活成本为农村人口向城市转移提供条件,另一方面需要通过在农村发展高附加值农产品生产为农民增收和城市生活方式向农村扩散提供保障。

[1] 国家统计局.2009年农民工监测调查报告[EB/OL]. (2010-03-19)[2010-03-25].http://www.stats.gov. cn/tjfx/fxbg/t20100319_402628281.h tm.

[2]Hope Tisdale.The process of urbanization[J].Social Forces,1942(20):311-316.

[3]ChristopherW ilson.The dictionary of demography[M]. Oxford:BasilBlackwellLtd,1986.

[4]陈亚辉,刘晓萍.对我国城市化进程的回顾展望[J].管理世界,1996,12(6):166-172.

[5]范春永.我国城市化进程和对策[J].城乡建设,1997, 42(9):11-18.

[6]W irth Louis.Urbanis m as a way of life[J].American Journal of Sociology,1938(44):3-24.

[7]国家统计局.中国统计年鉴(2008)[M].北京:中国统计出版社,2008.

[8]国家统计局.中国统计年鉴(2009)[M].北京:中国统计出版社,2009.

[9]中国农民工战略问题研究课题组.中国农民工问题调查[EB/OL].(2009-04-23)[2010-03-26].http://finance.sina.com.cn/g/20090423/19296142932.sh tml.

[10]国家统计局服务业调查中心.农民工生活质量调查之三:对城市生活的评价和希望[EB/OL].(2006-10-20)[2010-03-29].http://www.stats.gov.cn/was40/ reldetail.jsp?docid=402359458.

[11]国家统计局服务业调查中心.农民工生活质量调查之二:生活与教育状况[EB/OL].(2006-10-20)[2010-03-29].http://www.stats.gov.cn/tjfx/fxbg/t20061011 _402358719.h tm.

Econom ic analysis on the tendency for the settl ing down of ruralm igrant workers in the city

LUO Lie,WANG Zheng-bing

(School of Humanities,NorthwestA&F University,Yangling 712100,Shaanxi,China)

To analyze the living cost and income level of urban and rural areas,this paper discusses approaches to accelerate the settling down of ruralmigrantworkers in urban areas and improve the urbanization level of China.The study has found that the tendency of their settling down in the urban areas largely depended on the difference of living cost and income level between urban and rural areas.And whether ruralmigrantworkers return to rural areas or keep on urban living style in their rural live after their return largely depended on their income level.So,in order to accelerate urbanization in China, controlling the increment speed of living cost in urban areas,increasing income of rural migrantworkers are the two impartant things that should be paid more attention to.

urbanization;ruralmigrantworker;living cost;income level

F293

A

1671-6248(2010)02-0059-06

2010-03-31

国家自然科学基金项目(70273035);新世纪优秀人才支持计划(NCET-05-0859)

罗 列(1982-),男,陕西汉中人,管理学博士研究生。