血浆纤维蛋白原和 D-二聚体水平与进展性卒中关系的研究

李 丽

进展性缺血性卒中(Progressive ischemic stroke,PIS)是指卒中发生 1w内神经功能缺损的症状和体征逐渐进展或呈阶梯式加重,其病死率和致残率均较一般性卒中为高,属于难治性脑卒中,近来受到国内外学者的广泛关注。然而由于目前其病因和发病机制仍未有定论,故而治疗效果不佳。缺血性卒中的主要病理过程是凝血和纤溶。本研究通过对我们近年来收治的 40例进展性缺血性卒中患者血浆纤维蛋白原(Fibrinogen,Fib)和 D-二聚体(D-dimer)水平的动态观察,来分析缺血性卒中患者体内凝血、纤溶的变化,探讨导致卒中进展的原因和机制,寻找可以预警卒中患者早期进展的预测因子,对于评估 PIS的病情进展、确定治疗方案及判断预后有重要的临床意义。

1 资料和方法

1.1 一般资料及入组标准 研究对象为2008年10月~2009年10月在我院神经内科住院的急性卒中患者,所有患者均符合全国第四届脑血管病学术会议修订的缺血性卒中的诊断标准[1],发病时间≤24h,均为首次发病,并经头部 CT或 MRI所证实。所有患者在入院时及住院 7d、14d、21d,应用斯堪地那维亚量表(SSS)评分。排除标准:(1)起病 24h后入院的患者;(2)合并脑出血的患者;(3)入院时有严重意识障碍或存在严重合并症而不能配合神经功能评定的患者;(4)心源性脑栓塞患者;(5)伴有心血管病(包括心房颤动、深静脉血栓形成、急性心肌梗死等)的患者;(6)入院时合并急慢性感染、风湿及免疫系统疾病者;(7)合并肿瘤、外伤的患者;(8)合并血液系统疾病、严重肝、肾、呼吸系统疾病等的患者。进展性缺血性卒中的诊断标准[2]:入院后至7d内患者病情仍进行性或阶梯式加重,瘫痪肢体肌力较入院时下降 2级或 2级以上,或 Scandinavian卒中量表(SSS)评分语言障碍下降≥3分或意识评分或运动评分降低≥2分,复查头部 CT排除梗死后出血,发生其他新的梗死灶或因严重的感染、发热、心功能不全所致的病情进展。根据以上标准,选取进展性缺血性卒中组患者 40例,其中男 24例,女 16例,年龄 38~78岁,平均 56.2±8.98岁;随机选取同期住院的完全性缺血性卒中组患者 50例,男 31例,女 19例,年龄 40~80岁,平均 56.8±8.54岁;两组的年龄、性别构成比和既往病史等无统计学差异(P>0.05)。以上两组组成病例组。健康对照组40例,为同期我院健康体检者,其中男 23例,女 17例,年龄 39~79岁,平均 57.1±9.32岁,既往无高血压、糖尿病、心脏病等心脑血管病史,且肝肾功能检查正常者。对照组与病例组的年龄、性别构成比等无统计学差异(P>0.05)。

1.2 研究方法与观察指标

1.2.1 标本检测 病例组于发病 24h内、入院第 3天、第 7天、第 14天、第 21天分别于清晨抽空腹肘静脉血 1.8m l,注入含有 0.109mol/L枸橼酸钠0.2ml的密封硅化玻璃试管内,同时取血 3ml送检BS、LDL、HDL、肝肾功等。健康对照组于清晨抽取空腹肘静脉血 1.8ml,依病例组同样处理,同时取血3m l送检 BS、LDL、HDL、肝肾功等。抽血后 2h内进行检测。血浆纤维蛋白原的测定是使用日本 SYSMEX公司生产 CA-6000的全自动凝血分析仪,采用Clauss凝固法原理测定,试剂为上海太阳生物技术有限公司生产的纤维蛋白原含量测定试剂盒。血浆D-二聚体采用酶联免疫吸附试验进行检测,试剂为希森美康医用电子(上海)有限公司提供的 D-二聚体 +标准血浆试剂盒。

1.2.2 观察指标 进展性卒中组和完全性卒中组分别于发病 24h内、7d、14d、21d进行 SSS评分并记录。

1.3 统计学方法 计量资料以均数 ±标准差表示,用 SPSS12.0软件进行统计学分析。定性资料进行独立的两组二分类资料的卡方检验;多个样本均数的比较采用单因素方差分析,组间两两比较用q检验,两独立样本的比较用 t检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

2.1 进展性缺血性卒中组与完全性卒中组、正常对照组患者入院时一般情况及危险因素比较(见表1)。进展性卒中组与完全性卒中组患者在年龄、性别构成比、吸烟、酗酒、高血压病、糖尿病、冠心病、高胆固醇血症及入院时神经功能缺损评分等方面的比较差异无统计学意义(P>0.05)。病例组与正常对照组在年龄、性别构成比等方面比较差异亦无统计学意义(P>0.05)。

2.2 进展性与完全性缺血性卒中组神经功能缺损评分的比较(见表2)。病程第 7天和第 14天进展性缺血性卒中组神经功能缺损的程度比完全性卒中组要严重(P<0.01),3w时神经功能的恢复情况较完全性卒中组差(P<0.01)。

表1 正常对照组、完全性及进展性缺血性卒中组一般情况及危险因素比较

2.3 正常对照组、进展性和完全性缺血性卒中组患者血浆 Fib含量的比较(±s,g/L)(见表3)。完全性缺血性卒中组在发病 24h内其血浆纤维蛋白原水平明显升高达高峰,与正常对照组相比有显著性差异(P<0.01),在第 3天时呈下降趋势,第 7天时降至正常。进展性卒中组在发病 24h、第 3天、第7天其血浆 Fib水平均明显高于完全性卒中组(P<0.01),进展性卒中组发病 24h内血浆 Fib水平较完全性卒中组升高更明显(P<0.01),第 3天时达最高峰,第 7天时下降,第 14天时降至正常。

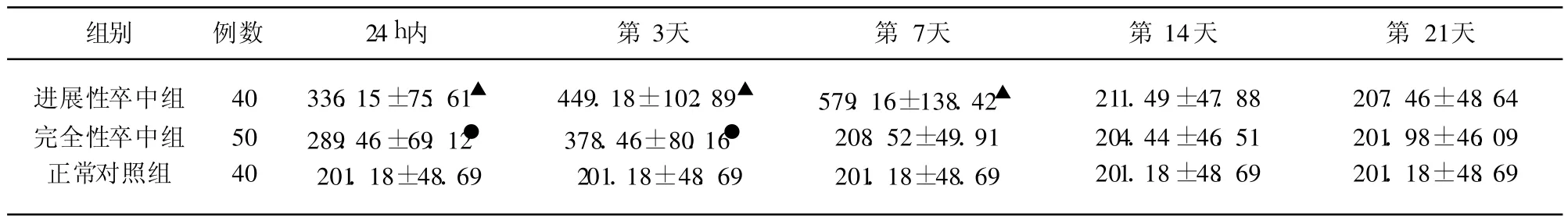

2.4 正常对照组、进展性和完全性缺血性卒中组患者血浆 D-dimer含量的比较(±s,μg/L)(见表4)。完全性缺血性卒中组在发病 24h、3d其血浆 D-dimer水平明显高于正常对照组(P<0.01),第 3天时升高达高峰,但第 7天时即迅速下降至接近正常水平;进展性卒中组血浆 D-dimer水平在发病 24h内、第 3天、第 7天均较完全性卒中组明显升高(P<0.01),进展性卒中组血浆 D-dimer水平自发病 24h开始即呈进行性升高的趋势,于第 7天时达最高峰,第 14天时迅速降至正常。

表2 进展性与完全性缺血性卒中组神经功能缺损评分比较(±s)

表2 进展性与完全性缺血性卒中组神经功能缺损评分比较(±s)

与完全性卒中组比较 △P<0.01

组别 例数 入院 24h内 第 7天 第14天 第 21天进展性卒中组完全性卒中组40 50 31.6±7.5 30.8±7.1 19.8±4.3△32.5±7.8 23.5±6.1△38.9±8.7 30.5±6.4△42.9±9.2

表3 正常对照组、进展性和完全性卒中组患者血浆Fib含量的比较(±s,g/L)

表3 正常对照组、进展性和完全性卒中组患者血浆Fib含量的比较(±s,g/L)

与正常对照组比较▲P<0.01;与完全性卒中组比较★P<0.01;与进展性卒中 24h内比较●P<0.01;与完全性卒中 24h内比较#P<0.01

组别 例数 24h内 第 3天 第 7天 第 14天 第 21天进展性卒中组完全性卒中组正常对照组40 50 40 5.29±1.26★4.58±1.09▲2.88±0.67 6.08±1.56★ ●3.87±0.86▲ #2.88±0.67 4.89±1.18★2.91±0.68 2.88±0.67 2.92±0.71 2.86±0.64 2.88±0.67 2.90±0.69 2.89±0.66 2.88±0.67

表4 正常对照组、进展性和完全性卒中组患者血浆 D-dimer含量的比较(±s,μg/L)

表4 正常对照组、进展性和完全性卒中组患者血浆 D-dimer含量的比较(±s,μg/L)

与正常对照组比较●P<0.01;与完全性卒中组比较▲P<0.01

组别 例数 24h内 第 3天 第 7天 第 14天 第 21天进展性卒中组完全性卒中组正常对照组40 50 40 336.15±75.61▲289.46±69.12●201.18±48.69 449.18±102.89▲378.46±80.16●201.18±48.69 579.16±138.42▲208.52±49.91 201.18±48.69 211.49±47.88 204.44±46.51 201.18±48.69 207.46±48.64 201.98±46.09 201.18±48.69

3 讨 论

据国内统计进展性缺血性卒中发生率大约为缺血性卒中的 20%~40%,国外统计大约为 9.8%~43%[3]。由于其机制不清,故而处理棘手,致残率和死亡率均较高。而且由于患者往往是于住院治疗期间病情加重,难以取得患者和家属的理解,严重者甚至导致医患纠纷的发生。

关于 PIS的病因和发病机制,目前尚未完全阐明。多数的研究认为与发病早期的血压下降、脉压差过小、糖尿病等有关[4]。然而一些针对性措施的采用对于 PIS预后的改善并不乐观。因此,阐明其可能的病因和发病机制,寻求能早期预测卒中进展的预测因子则显得尤为重要。

血液在血管内正常的流通而没有血流淤滞和阻塞的发生是防止发生血栓栓塞性疾病的关键,保持体内凝血和纤溶系统的动态平衡是维持血液正常流通的关键,任何一方面的功能紊乱都可能与血栓性疾病的发生有关。缺血性卒中是临床最常见的血栓栓塞性疾病,其主要的病理生理过程就是凝血和纤溶的失衡。纤维蛋白原即凝血因子Ⅰ,是凝血系统中最主要的成分,它是由肝脏分泌的分子量为340kD的蛋白,是一种急性期反应蛋白,作为纤维蛋白的前体,它同时也是凝血活化的标志物,在血液凝固中起重要作用[5]。纤维蛋白原在凝血酶的作用下转化为纤维蛋白单体,纤维蛋白单体互相交联形成纤维网,将血液的有形成分包绕其中,形成牢固的血栓。同时,纤维蛋白原是血小板聚集的重要介质,它通过与血小板膜表面的糖蛋白Ⅱb/Ⅲa结合而介导血小板的粘附、聚集[6,7];纤维蛋白原还可通过细胞间粘附分子-1(ICAM-1)与血管内皮结合导致血管痉挛[8];同时它作为血浆中最大的链状蛋白,增加了血浆和全血的粘度,促进了红细胞的聚集[9]。以上凝血活性的增强均促进了血栓的发生。有研究显示,当 Fib浓度高于 3.03g/L时,发生心肌梗死和卒中的风险增高近 2倍[10]。本研究显示完全性卒中组发病 24h内、3d其血浆 Fib的水平明显高于正常对照组,而进展性卒中组在发病 24h、3d、7d又较完全性卒中组明显增高(P<0.01),提示在脑血栓形成时体内存在凝血功能的明显亢进,在进展性卒中时上述变化更为明显,血浆 Fib的升高促进了血栓在血管内的进一步扩大和发展,造成动脉血管的进一步阻塞和侧支循环的闭塞,导致了卒中的进展。血栓形成后,由于机体的自我保护机制,体内的组织性纤溶酶原激活物(t-PA)、单链尿激酶和因子Ⅻ等激活纤溶酶原,使之转变为纤溶酶,从而导致自发性的血栓溶解和继发性纤溶活性增高。D-二聚体是凝血酶及因子Ⅻ作用下的交联纤维蛋白经纤溶酶降解作用后的一种特异性的终末产物,血浆 D-二聚体增高表明机体凝血和纤溶系统的双重激活,是继发性纤溶亢进的敏感和特异的指标[11]。一般来说,体内新形成的血栓在 30min内即开始自溶,交联纤维蛋白在纤溶酶作用下溶解,D-二聚体含量增高。研究资料表明,缺血性脑血管病患者血浆 D-二聚体水平明显增高[12]。D-二聚体能沉积于血管壁,直接损伤血管内膜;同时,还能促进血小板粘附和聚集,使血液处于高凝状态。本研究发现,完全性缺血性卒中患者急性期血浆 D-二聚体水平较对照组明显升高(P<0.01),而 PIS组患者又较完全性卒中组明显升高,提示在脑梗死患者体内急性期存在凝血功能的增强,同时又存在着继发性纤溶活性的亢进,而且在进展性卒中上述变化更明显,提示在 PIS患者体内存在更严重的血液的凝固和纤溶功能的失常,导致了血栓的进展。

本研究对缺血性卒中患者血浆 Fib水平进行了动态观察,发现完全性卒中患者血浆 Fib水平发病第 1天即达到高峰,然后逐渐下降,第 7天降至正常;而 PIS组患者血浆 Fib水平在发病 24h较完全性卒中组明显升高,第 3天达高峰,然后逐渐下降,第14天降至正常,提示纤维蛋白原的过度增高容易引起卒中的进展。血浆中过量 Fib转化为纤维蛋白和其他降解产物附着在狭窄的血管壁上形成附壁血栓,Fib水平越高,附着的血栓就不断扩大,进一步加重了血管的狭窄,减少了梗死区及其周围缺血半暗带的血供,导致卒中的进展、临床病情的加重。

凝血和纤溶是相辅相成的。本研究亦观察了血浆 D-dimer水平在缺血性卒中发生时的动态变化,发现完全性卒中患者 D-dimer升高的高峰是在发病后第 3天,较纤维蛋白原的高峰要晚,提示在脑血栓形成时,虽然存在着继发性纤溶活性的改变,但继发性纤溶系统的显著激活晚于凝血系统的活化,故而在急性期纤维蛋白的形成超过其溶解,这种变化持续时间较长,从而促进了局部血栓的形成。本研究还观察到在完全性卒中患者血浆 D-dimer水平在第 3天达到高峰,第 7天就已降至正常,而进展性卒中组发病 24h内血浆 D-dimer水平较完全性卒中组明显升高,并呈进行性升高,一直维持于高水平,于第 7天达到高峰,提示由于进展性卒中患者体内存在血栓不断形成的过程,导致纤溶活性亦一直维持于相应的高水平,所以 D-dimer水平的持续升高是反应血栓进展的特异而敏感的指标。

本研究还显示,由于卒中进展,导致进展性卒中组的神经功能缺损的进行性加重,并且早期恢复不良,其SSS评分明显低于完全性卒中组,致残率增高。Turaj等[13]亦发现,缺血性卒中发病时 Fib水平较高的患者 1年病死率为 45.7%,而 Fib水平正常者为 31.2%,表明Fib水平增高的缺血性卒中患者预后更差。

本研究结果显示,在进展性缺血性卒中患者体内存在着凝血和纤溶的严重失衡,血浆纤维蛋白原和 D-二聚体水平的增高在进展性卒中的发病过程中具有重要的作用,与其病情进展密切相关。通过对脑梗死患者血浆纤维蛋白原和 D-二聚体水平的动态观察,有助于早期预测卒中的进展,从而采取针对性的措施 ,阻止卒中进展,改善临床预后。

[1]中华神经科学会中华神经外科学会.各类脑血管疾病诊断要点[J].中华神经科杂志,1996,29:379-380.

[2]Davalos A,Toni D,Iweins F,etal.Neurological deterioration in acute ischem ic stroke potential predictors and associated factors in the European cooperative acute stroke study(ECASS)[J].Stroke,1999,30(12):2631-2636.

[3]Audeburt HJ,Pellkofer TS,Wimmer ML,etal.Progression in lacunar stroke is related to elevated acute phase parameters[J].Eur Neurol,2004,51(3):125-131.

[4]贾丽君,迟鲁梅,范 佳,等.进展性卒中的临床分析[J].中风与神经疾病杂志,2008,25(2):191-193.

[5]Di Napoli M,Singh P.Is plasma fibrinogen useful in evaluating ischemic stroke patients[J]?Stroke,2009,40:1549-1552.

[6]Akovleves S,Zhang I,Ugarova T,etal.Interaction of fibrinogen with leukocyte receptorαmβ2(Mac-1):further characterization and identification of a novel binding region within the domain of the fibrinogen module[J].Biochemistry,2005,44:617-626.

[7]Zouaoui BoudjeltiaK,Guillaume M,HenuzetC,etal.Fibrinolysisand cardiovascular risk factors:association with fibrinogen,lipids,and monocyte count[J].Eur J Intern Med,2006,17:102-108.

[8]Lom inadze D,Tsakadze N,Sen U,etal.Fibrinogen and fragment D-induced vascular constriction[J].Am JPhysiol Heart Cric Physiol,2005,288:1257-1264.

[9]Wannamethee SG,Tchernova J,Whincup P,etal.Plasma leptin:associations with metaboic,inflammatory and haemostatic risk factors for cardiovascular disease[J].Atherosc lerosis,2007,191:418-426.

[10]SpadaRS,Toscano G,Chiarenza S,etal.Ischemic stroke and fibrinogen in the elderly[J].Arch Gerontol Geriatr,2004,9:403-406.

[11]罗忠参.血浆 D-二聚体检测的临床应用现状[J].右江民族医学院报,2000,22(1):122-123.

[12]杨艳敏,李慎贤.老年短暂性脑缺血发作与脂蛋白(α)和D-二聚体的关系[J].中国医科大学学报,2006,35:286-287.

[13]TurajW,Slowik A,Dziedzic T,etal.Increased plasma fibrinogen predicts one-year mortality in patients with acute ischem ic stroke[J].JNeurol Sci,2006,246:13-19.