渤海湾盆地沙南凹陷曹妃甸14-5区沙河街组砂体成因分析

祝彦贺,刘丽芳,吴克强,李宏义

(中海油研究总院,北京 100027)

渤海湾盆地沙南凹陷曹妃甸14-5区沙河街组砂体成因分析

祝彦贺,刘丽芳,吴克强,李宏义

(中海油研究总院,北京 100027)

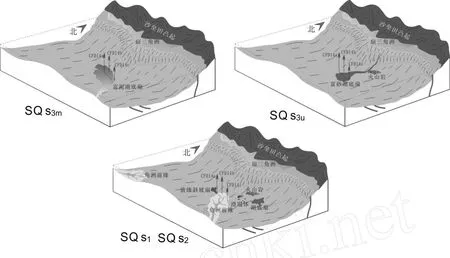

西洼沙河街组沉积位于渤海湾盆地沙南凹陷,从Es3m到Es1,沙南凹陷经历四期裂陷幕,其间发育的不整合面 T5使区域古地貌隆升,形成四期的三级层序变化旋回,并在西洼东—西向中央断裂带的控制下形成南、北物源和北部断裂坡折。双向物源和断裂坡折控制沙河街组沉积,形成多类型沉积,其中Es3m以半深湖—深湖、富泥质的湖底扇为特征,形成弱水动力沉积环境;Es3u以半深湖—深湖、富砂质的湖底扇和火山岩为特征,形成局部动荡的水动力沉积环境;Es12沉积较薄,形成独具特色的多样式、多类型沉积,包括半深湖—深湖、扇三角洲前缘、前缘斜坡扇、滑塌体、湖底扇及火山岩沉积,以及牵引流与重力流并存,以重力流为沉积主导。层段内的沉积序列及演化特征决定该区域形成南、北物源控制的4种成因砂体,南物源的晚期成砂机制,包括扇三角洲前缘砂、前缘斜坡扇砂,北物源的中晚期成砂机制,包括滑塌体砂和湖底扇砂。因此,西洼区域勘探以寻找岩性圈闭、构造—岩性圈闭为主,断裂与砂体的空间匹配关系决定了圈闭的有效性。

沙南凹陷;曹妃甸14-5区;沙河街组;沉积序列;砂体类型

Abstract:Shahejie formation is thick layer in west sub-depression of Shanan depression in Bohai Bay Basin.From Es3mto Es1the basin undergoes rifting III phase and rifting IV phase,between them there is T5 uncomformity.The regional formations first undertake subsidence and then uplift,and at last subsidence phase,so there are three three-order sequences.And every sequence developed with different sedimentary systems.So under control of central fault,north supply and south supply,and then break belt on the north area developed.In Es3mphase,semi-deep lacustrine,deep lacustrine,and mud-rich sublacustrine fan with weak hydrodynamic developed in Caofeidian 14-5 area.In Es3uphase,semi-deep lacustrine,deep lacustrine,and sand-rich sublacustrine fan and volcanic sediments developed in the north with partial strong hydrodynamic.In Es12phase,kinds of sedimentary systems developed including semi-deep lacustrine and deep lacustrine,delta front,slope fan,slump,sublacustrine fan and volcanic.Traction current and gravity current sediments existed together in the study area,and gravity current sediments were the main body.Through above sedimentary evolution,exploration focuses on lithologic trap and construction-lothologic trap in the west sub-depression,especially good matching of faults and sand body in space leads to trap explo-ration success.Therefore,regional exploration should focus on finding different types of sand in thick mud.

Key words:Shanan depression;Caofeidian 14-5 area;Shahejie formation;sedimentary sequence;sand types

渤海湾盆地位于华北平原,是中生代末以来叠置在华北中—古生界基底上,发育的新生代克拉通裂谷断陷盆地。其西北受限于燕山山脉,西部毗邻太行山脉,东部是胶辽隆起,南部为鲁西隆起,盆地面积20×104km2。经历40多年艰难漫长而曲折的探索之路,渤海湾盆地勘探成果显著,并逐渐成为我国主要的油气勘探、开发和生产基地[1-3]。

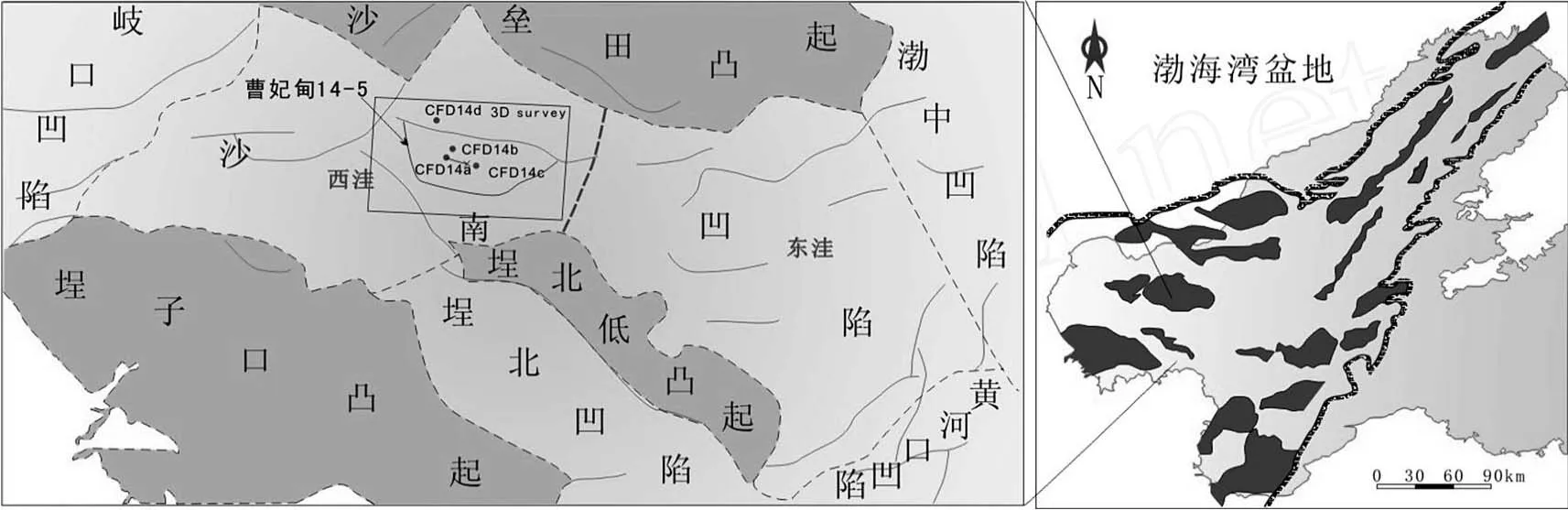

沙南凹陷位于渤海湾盆地西部,东临渤中凹陷,北靠沙垒田凸起,西与岐口凹陷毗邻,南部为埕北低凸起和埕子口凸起,凹陷分为西洼和东洼,研究区曹妃甸14-5区位于西洼中部中央断裂带下降盘(图1)。

图1 渤海湾盆地沙南凹陷构造位置图Fig.1 The position of Shanan sag in Bohai Bay Basin

勘探至今,东洼共发现4个中小油田和1个含油气构造,探明地质储量超过千万吨,沙垒田南裙边带发现3个含油气构造。西洼勘探成果较少,虽已钻探井十几口,但仅发现4个含油气构造,储量规模很小,无商业发现。常年来,西洼主要以构造圈闭为勘探方向,虽有好的烃源岩,但是构造背景下的储集砂体寻找成为制约西洼勘探的主要问题,同时,凹陷中心以细粒沉积为主,好砂体难寻也使勘探受阻。结合西洼的曹妃甸14-5区钻井失利分析,以及区域古地貌和古物源的重塑,通过井—震结合的多手段研究方法,揭示研究区Es3m到 Es1的沉积序列及演化特征,进而明确该区域主力储集砂体的形成原因,以及预测岩性和构造—岩性圈闭分布,有利于今后沙南凹陷西洼勘探寻找合理的勘探方法和指明勘探方向。

1 沙河街组层序地层格架

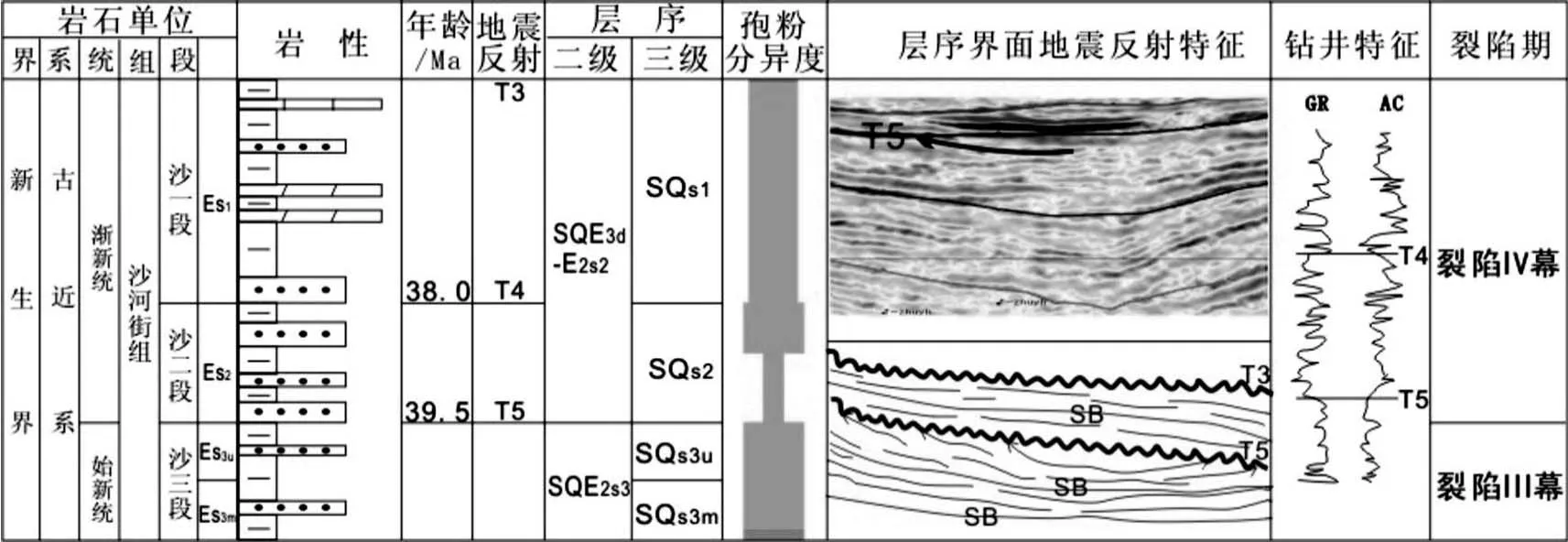

渤海湾盆地古近纪经历四期裂陷幕,其中Es3m、Es3u为裂陷 III幕中、晚期 ,Es1、Es2为裂陷IV幕早、中期,盆地呈持续沉降阶段。裂陷III幕结束后,地幔物质上拱并趋于和缓,冷缩作用开始,区域抬升发育不整合面 T5,使区域沉积格局发生变化,由早期的裂谷深陷湖相泥岩、深湖重力流沉积转变为滨浅湖、三角洲沉积,水体由深变浅的沉积特征开始发育,并形成了有利的含油气建造[4-6]。盆地的隆升、沉降形成的层序旋回在沙南凹陷亦有明显特征,在构造演化的过程中,依据凹陷内部地层出露特征、地震反射结构和层位的超削关系,将目的层划分为2个二级层序,4个三级层序,T5为二级层序界面,下部为 SQE2s3,上部为SQE3d—E2s2,三级层序分别命名为 SQs3m、SQs3u、SQs1、SQs2[1,4,7-12](图 2)。T5 在区域上为不整合面,地震反射为明显的削截特征,表现为连续强反射,钻井上由于沉积相的变化,表现为物源方向上的厚层砂岩底界与凹陷内部泥岩段的对比关系,凹陷中部的富泥沉积地层中,T4和 T3在凹陷中部表现为连续的强反射,向凹陷边缘逐层超覆,并见顶部削蚀。

2 钻井—地震多属性分析确定沉积体系

图2 渤海湾盆地沙三中段~沙一段层序地层格架Fig.2 The sequence framework of Es1~Es3min the Bohai Bay Basin

曹妃甸14-5区处于西洼中部,从多条二维地震反射特征来看,沙河街组沉积时期,自北部沙垒田凸起形成北部物源,南部埕北低凸起亦有物源形成,并逐渐向西洼内部进积,两大物源将曹妃甸14-5区夹持在中间,形成双物源体系控制下的沉积相展布。

从研究区内仅有的3口钻井以及区外的2口钻井的钻测井特征来看,T5上、下可划分为两个储盖组合。T5下部组合包括 SQs3m和 SQs3u,主要以灰色、黑色和紫红色泥岩为主,夹薄层粉砂岩、细砂岩,储盖组合配置较差,个别薄层粉砂岩、细砂岩中有油气显示;T5上部组合包括SQs1和SQs2,SQs1厚层泥岩与SQs2中、细砂岩组成下储上盖的良好组合,并在SQs2砂岩中见到油气显示,厚度较大,预示着该地区具有一定的油气勘探前景。虽有油气显示,但是制约油气聚集成藏的条件比较复杂,研究区位于生烃凹陷中部,靠近断裂带下降盘,且钻井均处于构造高点部位,如此良好的成藏条件却无商业发现,归其原因,主要是储集层的问题造成了钻井失利。单从储层物性来看,目的层段埋深均大于3 070 m,单层厚度在0.4~6 m,层数不超过 8层,孔隙度在 7%~20%,差异较大。地质人员在研究过程中强调了砂体的自身物性特征对储集性能的影响,而忽略了砂体的地质成因及分布,造成顾此失彼,无法全方面考虑砂体本身的特征和含油气性。因此,进一步落实砂体的形成特征和分布区域是打开勘探困局的关键。

2.1 下部储盖组合沉积体系

该组合下部层序岩性以厚层的灰色、黑色泥岩为主,是半深湖—深湖沉积背景下的产物,零星分布的薄层砂岩并不能为油气聚集成藏提供好的储层条件。同时,内部薄层砂体的沉积成因是评价储层好坏的关键。

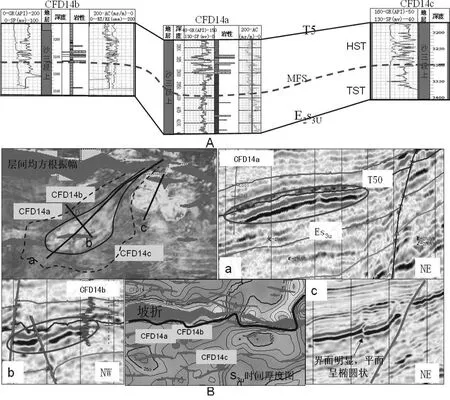

对于SQs3m地层来说,通过三维地震属性提取和地震剖面沉积体反射特征来分析沉积体展布。从图3可以看出,仅有CFD14a井(斜井)钻遇SQs3m,岩性以褐色、紫红色泥岩为主,测井曲线为泥岩基线附近的低幅微齿状,显示为湖相的泥岩沉积,同时,该井藻类含量亦说明深湖相的存在(图3-A)。井—震结合及地震剖面特征显示该井位于一个W—E向展布的丘状反射体的东侧翼,该地震特征体内部为杂乱、弱反射,向西减薄,呈楔状特征(图3-B),平面时间厚度图(图3-C)也指示该沉积体受断裂控制向西北发育。对应其钻井泥岩显示,该反射体应该是南部物源供给下向西北延伸的深湖富泥湖底扇,其几乎占据了研究区的南部地区。

区内3口钻井均钻遇上部组合的SQs3u地层,层序内可划分出一个最大湖泛面MFS。下部的湖侵域 TST以灰色、褐色泥岩为主,为半深湖—深湖沉积。上部的高位域 HST含砂率增高,以中、细砂岩为主,与泥岩互层沉积(图4-A)。从地震信息入手,图4-B的层间均方根振幅显示北部发育一个NE—SW向展布的扇体,地层时间厚度(图4-B)的突变说明北部发育断裂型坡折,形成明显高程差,持续物源供给能够触发重力流沉积。剖面上扇体呈连续强振幅反射,向两侧突变为弱反射(图4-B a、b)。CFD14a井位于扇体的西侧翼,岩性为厚层泥岩夹薄层中、细砂岩,CFD14b井也位于其西北部,岩性为厚层泥岩夹薄层细砂岩(图4-A)。钻井的不连续砂岩叠置特征和地震属性反映的扇形特征揭示该扇体是北部物源供给条件下发育的深湖富砂湖底扇,主体在CFD14a井口和CFD14c井之间,为多期席状扇体叠置。同时,层间均方根振幅显示北部断裂带下降盘发育椭圆状异常强振幅区(图4-B),强振幅之间的地震轴断轴特征明显,无拖拽拉伸(图4-B c),是明显的层状火山岩反射特征[13-14]。

图3 曹妃甸14-5区SQs3m沉积特征综合分析图Fig.3 Comprehensive analysis of sedimentary features in SOs3mof CFD14-5 area

从沉积特征来看,SQE2s3沉积时期,自下而上水体逐渐变浅,形成由泥到砂的沉积格局转换。富泥的半深湖—深湖沉积是主体,内外因素的结合,包括物源供给增强、断裂坡折的演化等触发机制,导致多种沉积体——富泥、富砂湖底扇和火山岩沉积发育。其中,湖底扇的富泥、富砂性质与背景物源下的沉积体发育有关,而火山岩的层状产出是中央断裂带间歇活动沟通深部热源岩浆的结果。

2.2 上部储盖组合沉积体系

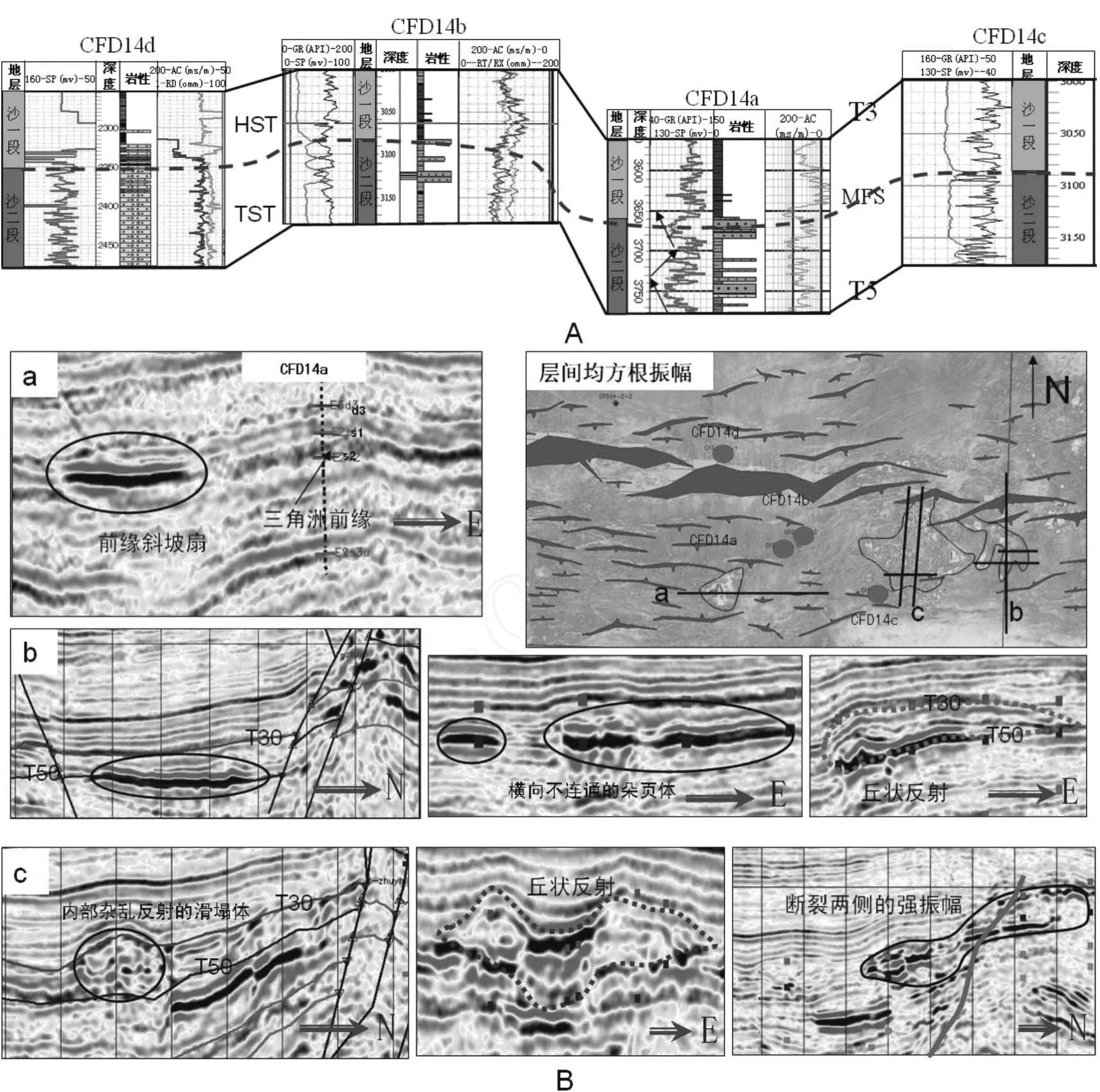

SQs1、SQs2为二级层序SQE3d—E2s2的下部层序。其中SQs2为中、细砂岩组成的多级正—反旋回沉积,上部为SQs1厚层泥岩沉积,形成良好的下储上盖组合。SQs2砂岩成熟度高,利于油气的聚集成藏,但是试油结果却与预测相悖,无法获得工业油气流。归其原因,是主力砂体的主体展布没有明确,以及砂体与断裂之间的叠置关系模糊,从而导致了油气勘探的失败。

古地貌和物源强弱的匹配关系利于沉积体系的分析。由于该层沉积薄,时间厚度小,从而将SQs1和SQs2结合研究。依托丰富的地震反射现象,识别出诸多的特殊沉积体。从图5-A连井剖面看,SQs2沉积时期,CFD14d井揭示北部物源以粗砂岩、含砾砂岩的扇三角洲沉积为主,主体在洼陷中央断裂带以北。在南部物源的影响下,研究区南部以反旋回的中、细砂岩为主,为扇三角洲前缘沉积,主体在CFD14a井口的南部。在CFD14a井的西部,地震剖面显示为横向较短的连续强反射,且离前缘富砂沉积较近,是三角洲向半深湖内延伸的二次沉积,推测为滑塌作用形成的前缘席状斜坡扇(图5-B a)。同时,在研究区东部见到外形呈朵状的强振幅反射,自中央断裂带向南展布,W—E向剖面看到这种强振幅的不连续特征,推测是横向的不连通朵体,且朵体呈双向减薄丘状反射(图5-B b),是北部物源供给背景下的湖底扇沉积。研究区中部有强振幅反射带,在地震剖面看到明显的内部杂乱、丘状反射,是滑塌体明显的反射特征,并自北向南发育。同时,断裂带两侧看到的强振幅带是明显的分段式排列(图5-B c),与下部层序的火山岩反射特征一致,应该是继承性的火山喷发形成的席状沉积。该层序内储盖组合良好,下部具有多类型沉积体储层,包括牵引流沉积和重力流沉积,而上部盖层SQs1为泥质沉积,是扇三角洲平原的灰绿色泥岩和半深湖—深湖相的灰色、褐色富藻泥岩沉积。

SQs1、SQs2的沉积演化特征说明了双物源沉积体系的集中发育。从南部向北部,由牵引流的扇三角洲沉积向重力流沉积过渡,特别是此时的中央断裂带活动,造成北部发育火山岩、富砂湖底扇和滑塌体,形成重力流为主的沉积格局。而南部小型断层的活动形成特殊槽状地貌,利于南部扇三角洲前缘形成斜坡扇。

图4 曹妃甸14-5区SQs3m沉积特征综合分析图Fig.4 Comprehensive analysis of sedimentary features in SOs3mof CFD14-5 area

从南—北双物源形成的沉积体演化可以知道,SQs1、SQs2沉积时期南部为缓斜坡背景下的局部低幅度凹槽地貌,限定性的可容空间存在使沉积物在物源持续供给的情况下发生再搬运、再沉积,形成扇三角洲与前缘斜坡扇的沉积格局,即牵引流向重力流过渡的沉积机制转变;而北部具有复杂的地形地貌,特别是中央断裂带的活动和伴生断裂构成的古地貌,使沙垒田南部裙边带的扇三角洲前缘沉积不稳定,在多级断裂坡折控制的可容空间变化下,物源供给变强促使沉积物越过坡折向洼陷中部沉积,形成半深湖—深湖背景下的富砂重力流沉积。所以,古地貌与双物源的时空结合关系造就了这种纷繁复杂的沉积格局。

3 沉积演化及主控因素分析

沙南凹陷西洼北陡南缓、西低东高的构造古地貌控制了沉积体系的展布。南部发育大型的扇三角洲体系,物源自南向北延伸,入湖后其展布方向及规模受多级断裂影响,前缘沉积中心逐渐向西北发育,规模由小变大,由细粒向粗粒转化;而北部物源来自于沙垒田凸起,自东北向南发育,搬运距离较远,以扇三角洲沉积为主,在断裂坡折的影响下,形成砂质为主、火山岩为辅的多类型沉积体。目的层段这种形态各异的多类型砂体,以及牵引流、重力流并重的沉积格局有其发育的控制影响因素,特别是南部缓坡沉积展布和北部陡坡断裂坡折沉积展布自身的发育特点比较复杂(图6):南部物源由弱变无,再变强,使沉积体由细粒三角洲向粗粒三角洲转化,细粒三角洲促使富泥湖底扇发育,而粗粒三角洲的存在使前缘斜坡扇出现;北部物源亦由无变弱,之后增强,断裂坡折的存在加剧了重力流的提前出现,形成富砂湖底扇和滑塌体,以及层状火山岩。

图5 曹妃甸14-5区SQs1~SBQs2沉积特征综合分析图Fig.5 Comprehensive analysis of sedimentary characteristics in SQs1~SQs2of CFD14-5 area

从SQs3m沉积特征来看,西洼为半深湖—深湖沉积,此时的南部物源发育的三角洲富泥,多期进积叠置后形成的富泥前缘在重力触发下发生二次搬运,形成半深湖—深湖环境的富泥湖底扇沉积,第一期重力流事件形成(图6 SQs3m)。之后的SQs3u沉积时期,持续的区域沉降导致第二期重力流事件形成。此时的南部扇三角洲已经萎缩,北部的扇三角洲规模扩大,向南逐渐进积,区域沉降促使北部中央断裂带活动,形成崎岖不平的断裂坡折,并使扇三角洲前缘沉积不稳定,形成规模较大的NE—SW向富砂湖底扇沉积。同时,顺断裂上涌的火山岩向南部席状铺开,形成碎屑岩与火山岩共存的沉积格局(图6 SQs3u)。之后华北运动开始[15-17],T5不整合面形成,打破了研究区内原有的沉积格局。SQs1和SQs2开始沉积,与此同时,南部物源开始活化,形成向北发育的大型扇三角洲,并延伸到CFD14b井,扇三角洲前缘带西侧的异向小型断层形成W—E向的槽状地貌,这种低幅度的缓斜坡可容空间利于前缘带的二次搬运,形成富砂的前缘斜坡扇(图6 SQs1、SQs2)。此时北部地区沿断裂带发育的火山岩说明断裂活动剧烈,触发了北部扇三角洲前缘沉积物的再搬运,形成自断裂带向南展布的湖底扇和向西南展布的滑塌体,具有明显的多类型重力流沉积特征。

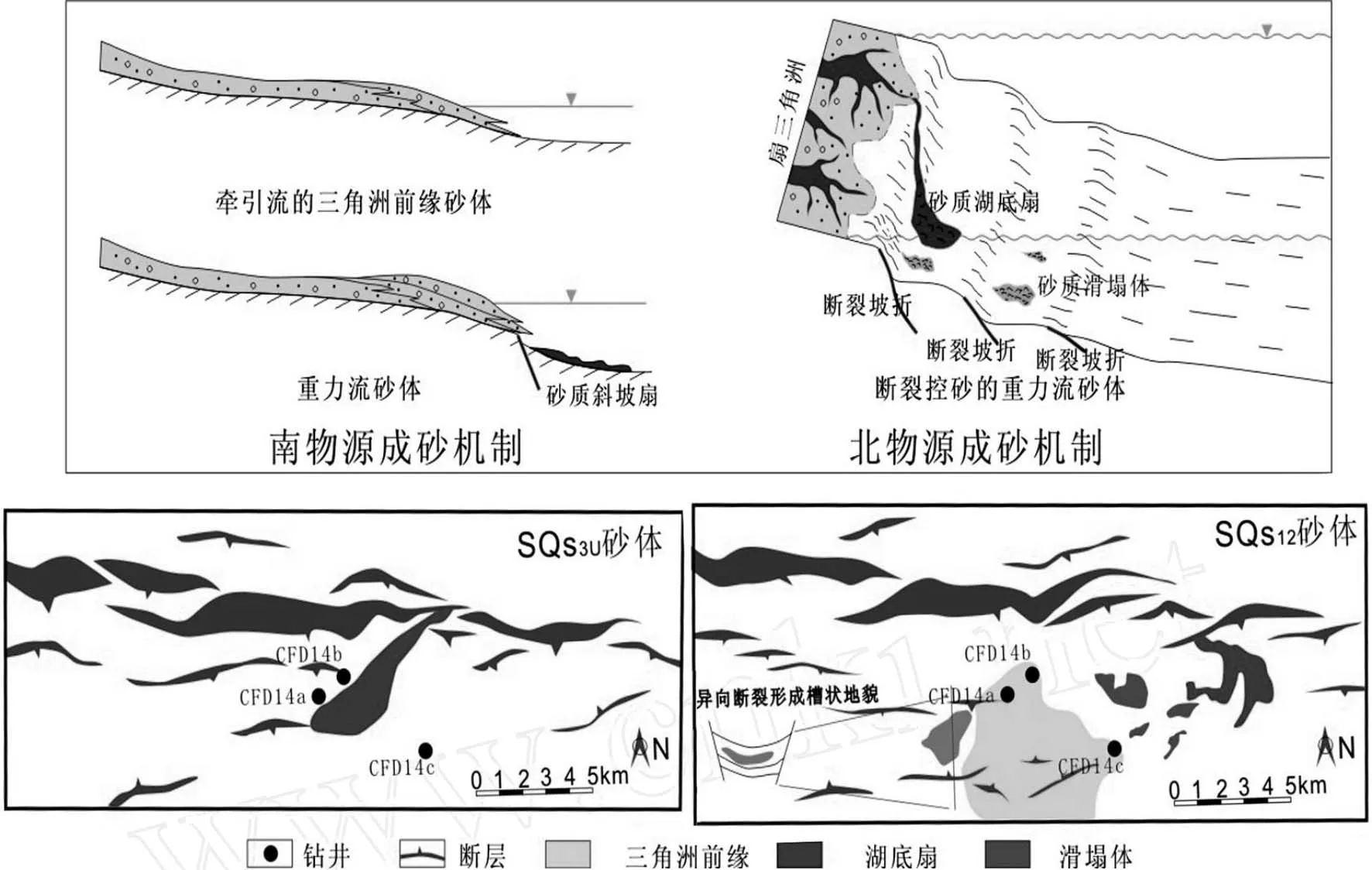

4 双物源供给下的砂体成因

研究区南北差异较大,南部为埕北低凸起,形成远源的沉积物供给,北部为沙垒田南裙边带,形成近源沉积物供给。碎屑物总量的变化和古地貌的时空匹配关系确定了砂体的成因。

从南部物源来看,地层自南向北逐渐变厚,曹妃甸14-5区处于北倾的缓斜坡带,坡度为1°~2°,距离在 5~14 km之间。下部二级层序SQE2s3发育时期,由于小型断裂的存在,南部斜坡带上出现多级小型坡折,富泥沉积物持续供给,之后消失,使该时期没有形成富砂沉积。之后的二级层序SQE3d—E2s2沉积时期,区域由隆升变为沉降,南部物源开始增强,沉积物以粗粒为主,形成范围较广的扇三角洲体系,发育欠补偿湖盆沉积。大量物源自南向北发育,斜坡带上的扇三角洲前缘不断变厚,处于前缘西侧的异向小型断裂形成槽状地貌向西延伸,发育可容空间,使前缘砂岩在坡度和自身重力的影响下发生二次搬运,形成前缘席状斜坡扇,完成了牵引流向重力流的转化。从而形成自南向北发育的连片砂体与孤立砂体的呼应,即南物源作用下的晚期成砂机制,发育扇三角洲前缘砂和斜坡扇砂(图7)。

图6 曹妃甸14-5区沉积演化模式Fig.6 The sedimentary evolution model of CFD14-5 area in Es1~Es3m

由于W—E向中央断裂和伴生断裂的存在,使北部古地貌比较复杂,从沉积体系的展布不难看出,断裂控砂的作用显而易见。SQE2s3发育前期,湖盆持续沉降,北部物源自沙垒田凸起向南发育,由于规模和供给量的限制,曹妃甸14-5区北部无砂质沉积,为半深湖—深湖相。后期的SQs3u沉积时期,北部的扇三角洲规模不断扩大,前缘延伸到研究区北部,此时中央断裂下降盘出现的火山岩沉积说明了断裂的强烈活动,并形成断裂型坡折。在坡折控制下,北部扇三角洲前缘越过坡折形成孤立的富砂湖底扇,规模较大,且多级断裂坡折控制了单一输砂通道自东北向西南展布。T5界面之后的SQE3d—E2s2沉积时期,北部断裂坡折继承性发育,形成多级坡降,富砂湖底扇继续形成,但规模较小。与下部层序不同的是,此时出现的还有小型滑塌体,在下降盘的火山岩席状沉积西侧。从西洼本身古地貌来看,此时北部的扇三角洲规模较大,前缘带沿断裂走向向西展布,多级断裂带形成的坡折逐级向东迁移,如此复杂的地貌使前缘砂体容易在断裂带多处发育砂质滑塌,形成多点物源供给。而下部单一湖底扇发育期间,由于初始扇三角洲前缘带靠近研究区东北部,且两条断裂接合处形成地貌转换带,利于单一物源供给,使扇体规模较大。整体形成北物源作用下的中晚期成砂机制,发育湖底扇砂和滑塌体砂(图7)。

5 结论

结合研究区内主要的沉积体类型及富集砂体的分布规律,从成因角度、主控因素等得出以下结论:

(1)SQE2s3发育于凹陷持续沉降阶段,形成半深湖—深湖、富泥湖底扇、富砂湖底扇和火山岩的沉积格局;T5不整合面形成后,区域沉积特征发生改变,形成半深湖—深湖、扇三角洲前缘、前缘斜坡扇、湖底扇、滑塌体和火山岩的沉积格局。

图7 南北双物源控制下的4类砂体成因分析及有利发育区Fig.7 The origin analysis of four types of sands controlled by north supply and south supply and their distribution

(2)南—北双物源的存在与东—西向断裂带活动性的匹配关系造就了4种成因砂体的存在:南部物源的持续供给造成扇三角洲前缘砂体叠置进积,在异向断裂形成的槽状缓坡地貌下,滑塌作用促使前缘斜坡扇砂体的形成。同时,T5形成后北部断裂间歇活动及断裂坡折的存在使北部扇三角洲前缘沉积不稳定,形成一系列重力成因的湖底扇砂体、滑塌体砂体。

(3)自下而上形成的物源供给和沉积体系表现为:物源早期南弱北无、中期南无北强、晚期南北同强;沉积体由稳定向不稳定转化,由富泥沉积向富砂沉积转化,从而构成沉积体分布的复杂性和砂体类型的多样性。特别是重力流大量发育,形成半深湖—深湖背景下南部物源的间断型晚期成砂机制和北部物源的连续型中晚期成砂机制。

(3)沙南凹陷西洼中部的圈闭以构造—岩性圈闭为主,结合断裂带与主力砂体的空间匹配关系确定圈闭的优劣。同时,厚层泥岩背景下的半深湖—深湖沉积内砂岩的勘探可作为进一步工作重点。

[1]朱伟林,米立军,龚再升,等.渤海海域油气成藏与勘探[M].科学出版社,2009,1-3.

[2]龚再升,罗毓晖,武文来,等.渤海浅层构造变形、成因机理与渤中坳陷及其周围油气富集的关系[J].中国海上油气(地质),2001,15(1):35-43.

[3]李德生.渤海湾含油气盆地的构造格局[J].石油勘探与开发,1979,1(1):51-62.

[4]赵澄林,陈纯芳,季汉成,等.渤海湾早第三纪油区岩相古地理及储层[M].石油工业出版社,2003,15-26.

[5]杨桥,魏刚,马宝军,等.郯庐断裂带辽东湾段新生代右旋走滑变形及其模拟实验[J].石油与天然气地质,2009,30(4):483-489.

[6]姜丽娜,邹华耀.郯庐断裂带渤中—渤南段新构造运动期断层活动与油气运聚[J].石油与天然气地质,2009,30(4):462-468.

[7]金强,闫昭民,程付启,等.渤海湾盆地不同级别不整合及其油气成藏规律[J].新疆石油地质,2009,30(4):440-444.

[8]刘华,吴智平,张立昌,等.辽河盆地东部凹陷北部地区Es1+2/Es3不整合面与油气运聚的关系[J].石油大学学报(自然科学版),2003,27(6):8-16.

[9]李建平,辛仁臣,向淑敏,等.渤海湾盆地黄河口凹陷古近系东营组三段沉积特征[J].古地理学报,2008,10(4):363-370.

[10]邓运华.渤海湾盆地上第三系油藏类型及成藏控制因素分析[J].中国海上油气(地质),2003,17(6):1-15.

[11]李桂范,李建平,王根照,等.渤中坳陷青东凹陷古近系沙三下亚段构造-古地貌对沉积的控制[J].石油与天然气地质,2009,30(4):425-430.

[12]周心怀,牛成民,滕长宇.环渤中地区新构造运动期断裂活动与油气成藏关系[J].石油与天然气地质,2009,30(4):469-475.

[13]李大伟.新构造运动与渤海湾盆地上第三系油气成藏[J].石油与天然气地质,2004,25(2):170-174

[14]祝彦贺,颜耀敏,王英民,等.碎屑岩与火山岩混积岩系层序地层学研究初探—以准噶尔盆地西北缘佳木河组为例[J].现代地质,2008,22(2):254-263

[15]彭兆蒙,彭仕宓,吴智平,等.华北地区三叠纪盆地格局及演化分析[J].西安石油大学学报(自然科学版),2009,24(2):34-38.

[16]李涛,王宗秀.华北上地壳构造单元划分[J].地学前缘(中国地质大学(北京),2009,16(4):215-224.

[17]吕大炜,李增学,刘海燕,等.华北晚古生代海平面变化及其层序地层响应[J].中国地质,2009,36(5):1079-1086.

Origin analysis of Es sand body in Caofeidian 14-5 area of Shanan Depression in Bohai Bay Basin

Zhu Yanhe,Liu Lifang,Wu Keqiang,Li Hongyi

(CNOOC Research Institute,Beijing100027)

TE121.3

A

10.3969/j.issn.1008-2336.2010.04.007

1008-2336(2010)04-0007-09

中海石油《中国近海勘探-渤海勘探研究子项目》部分研究成果。

2010-06-12;改回日期:2010-06-28

祝彦贺,男,1980年生,工程师,博士,主要从事沉积学等方面的研究工作。E-mail:zhuyanhe122@yahoo.com.cn。