矿量分级制式观念有待创新

■ 徐 焘

1 矿产储量分级别与矿区开发分阶段含义不同

在专业人员多年试图与联合国矿藏分级框架接轨的命题上至少有两点需要慎重,第一是如何保护国家资源信息,第二是只作单向接轨还是需要双向沟通。

矿产储量只能分别按可大可小的块段定级,不能按联合国专家的框架给处在任何开发阶段的全矿区笼统定级,这就像不能按学校定年级一样。如果没有这个最平白不过的约定,而试图无条件地与按开发阶段给总储量定级的联合国框架接轨,持续了多年的迷茫还会继续下去。已经有过“任何开发阶段都有若干级别储量,一一对应绝无可能”的正确意见,只不过没有把话说到底:假设一定要按开发阶段给矿区定级,在新区只好以最低级别的块段为准来界定全矿区的可靠性,而让较高级别的块段作为辅佐。这就像环节有强有弱的链条只能按弱者论一样。从眼下看这似乎是一条出路,不过接下来就会矛盾百出。

矿区开发阶段属于矿山建设和生产进程的概念,而不只是矿藏勘探程度这一个侧面。矿区一旦进入工业开发,就使得把握地下资源的任务,由资源勘查演进为以矿山发展的需要为核心来把握其地上地下的各项资源。此时矿区资源不同部位可靠性的差别,要放到矿山企业开发效益的天平上权衡,不能因为当地新发现的矿化范围处在较低勘查阶段,就普遍降低全矿资源的级别。所以单纯按开发阶段给整个矿区地下资源定级,只是为了同联合国推荐的框架接轨,不仅是偏颇的,而且是徒劳的。我们还是自信地继承和发展按矿块作储量分级供 开发者整体把握的传统为好。

无论是矿量分级3P体系(3P指英文缩写的预测、可能和证实矿量),ABC体系(ABC指矿量划分为A、B和C级的制式),还是UN体系(UN指联合国专家推荐的矿量分级框架),都一概以勘查成果的所谓地质信息的可靠性在联合国方案G轴上的展开为标志,所以它们都属于大同小异的一个系列。但是在作为经济行为而不只是地质科学考察的矿藏开发中,地质信息的可靠性作为资源可用性的一个方面,需要晋升到作为劳动对象的使用价值这样的层次上予以考察,因为资源勘查不论立足于计划拨款还是市场调节都靠开发矿藏的总效益抵偿。说到底这就是获取合理资源可靠程度的控制因素。

2 按开发程度给勘探者和开采者的矿量统一分级

为了从根本上理清矿产资源储量分级制式中的疑难,需要拨开多年障眼的迷团,辨别问题的性质,把其中历史颠倒了的观念再颠倒回来,而无需别出心裁。

伦敦矿冶学院在1902年率先把通过坑道从三面揭露的块段定义为“可见矿量”(ore in sight) 。到了次年,英人阿加尔又因矿块有揭露程度的不同,把“可见矿量”进一步划分为“已揭露矿量”和“揭露中矿量”,而把未揭露的矿量称为“预期矿量”。这两种一脉相承的分级方式所依据的是凭下意识但未予明言的矿藏开发程度,因为坑道既是开采手段也是勘探手段,按中国人习惯的概念,二者的作用就像“吃梨子”和“尝梨子的滋味”那样是不可分的。然而,之后的历代专业工作者或者错解了这个无言的思路,或者只看到它的粗略性,却忽略它的务实性,于是就走进了另一条漫长的求索之道。

胡佛在1909年划分的证实、可能和远景储量,紧接着被1910年在瑞典召开的第十一届国际地质大会赋予A、B、C级的称谓,提到的分级标志于是从此由开发程度演变为勘探程度,也就是把开采准备工程投入程度排除在矿量定级和分级要素之外,如此延续了整整一个世纪直到如今。这是因为专业化钻井由那时起日渐成为多数固体矿藏的主要勘探手段,同时矿藏勘探也发展成独立于开采的行业。即便如此,也不可能根除开采准备工程投入程度作为矿量分级要素的作用。尤其是在部分或全部采用坑探的固体矿藏,以及使用钻井既勘探又开采的液态、气态和可溶性盐卤的资源上,勘探和开采作业是相辅相成的。可见钻井的发展虽然促进了勘探和开采作业的专业化分工,但是并没有改变二者共同构成储量分级要素的职能。

秦岭金矿通过开拓采准作业进一步探明矿藏的实际品位高于过去得知的品位,就是开发程度升级包含勘探程度升级的例证[1]。所以作者在此提出按开发程度划分矿量级别的意向并非臆断,而是从长期走进的弯路上拐回原路。

如果按百多年来的传统只根据地质信息的可靠性给储量分级,勘探者的各级储量就很难与开采者的各级矿量衔接贯通,坚持分类标准的全程一贯性将可望而不可即。勘探者提供的各级矿量更不可能“衍生”出开采者的三级矿量,因为他们至少不知道将来具体的开采方法,而开采方法对各级矿量控制的内容和程度的要求是不同的,于是就另立百分率精度标准作统计型矿量分级,让开采者自己去处理面临的工程技术问题。笔者的质疑是:如果对后续开采作业的工程技术要求都不了解,也不与开采者沟通,那么能搞的就不是地道的矿藏勘探和矿量分级。

勘探和开采各自的功能及其矿藏分级制式既已变得像水和其上的油层那样泾渭分明,久而久之这种分而治之的习惯就成了自然,于是勘探者倾向于把自己的工作成果叫储量,开采者则愿意把自己的工作对象叫矿量,以致想要突破这个称谓上的细微差别,并采用贯通勘探和开采阶段矿藏分级制式的意向,看起来竟然像不懂行规。

对学生智力水平鉴定的准确性应当针对初中、高中或大学生录取标准而设。不存在没有录取标准的评卷准确性。作者1974年在《地质与勘探》上发表的“对储量分级问题的几点认识”里就提到过体现阶段性勘探成果的矿量级别与开采进程必须做到“具体的历史的统一”,然而多数研究者对此都不以为意。由于按百分率统计型勘探精度标准不仅与开采者随开发进程而变的资源数量、质量和形态控制程度要求脱节,而且只可能针对单一有用组分资源,不可能针对含量变化程度各异的多种有用组分矿藏,所以这样的精度标准从来没有也不可能严格实施,更难以把它奉为金科玉律。

开采者注重的开采准备程度在工程技术上要可丁可卯。所以即使与勘探者统一采用矿产储量的称谓,二者因分级标志不同而无法勉强衔接贯通。但是当勘探者和开采者都一致改为注重开发程度,不论尊重何者的惯称,比如储量或者矿量,这样的问题就会迎刃而解。我们一旦采用有开发实践性的分级原则,就不必再为称谓多费周章。

按地质信息可靠性分级的储量因工程技术上不尽符合开采需要而投入的补充勘探一直在做。现在可以对此作另一种解释,那就是勘探者和开采者是在改按开发程度衔接贯通的需要磨合自己的工作。

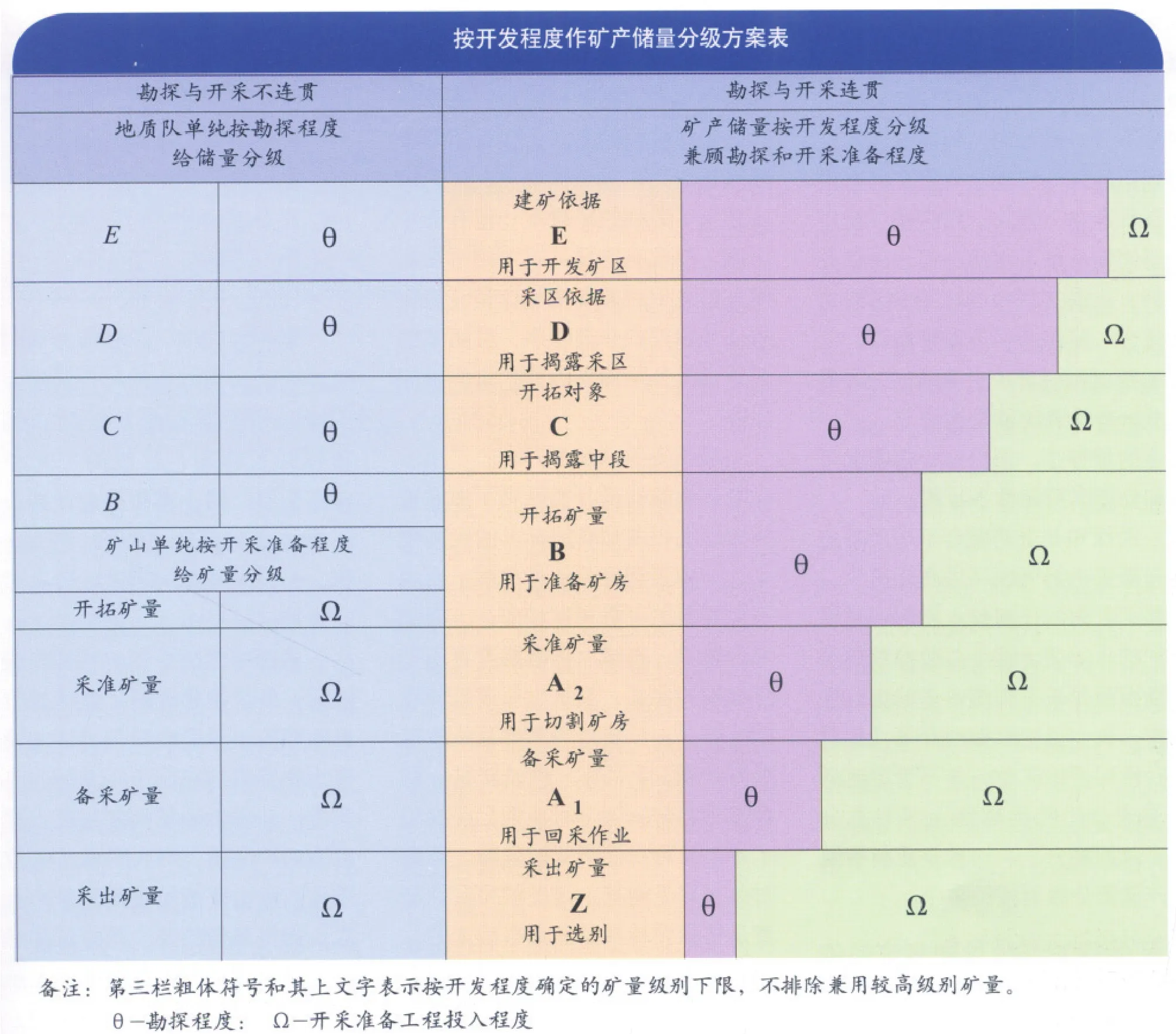

上表展示:矿产储量分级新制式的衔接贯通性,在于针对各种开发条件各个开发阶段需要的开发程度,相应地分设与传统名称酷似但改用粗体字母标注的含义不同的E,D,C,B,A2,A1和代表采下矿石的Z级矿量。按照这一分级原则,露天矿没有采准作业就无需之前的B级矿量与它对应,也不由此产生A2矿量。在其它开发条件下同样可以按需要增减矿量的级别,这正是新分级制式的灵活性。条件可变,系列可变,但按开发程度分级的原则不变。开发条件越多样化就越需要这种通用的分级制式。

上述各级储量的名称和符号只是力争接近多年习惯的一种方案,不涉及分级原则和各级储量的内容。所以不同的勘查和矿业系统采用不尽相同的储量级别名称和符号是很自然的。然而,储量分级按开发程度进行的原则应当是经得住时间考验的。

探明的低级储量可能包含开采准备工程要素之说曾经使一些研究者认为,这样的储量分级制式只适用于矿山而非勘探部门。实际上这种潜在的开采准备程度要素,比如采用了将来可用作开采的探坑,出现在矿区资源开发前景得到肯定之时,并不使整个勘探项目顷刻之间转化为开采项目。这就像开采项目中的高级储量时而需要补充勘探, 比如在采矿房和矿石堆里取样并核查有用资源的准确边界,并不使整个开采项目还原为勘探项目一样。尽管不可一概而论,但勘探固体矿藏使用的部分坑道是可能在将来用作开采准备工程的,勘探油气资源使用的钻孔也是可能在将来用作开采的。上表右栏中的E,D和C级储量包含一定的开采工程要素Ω,以及A1级储量包含一定的勘探工程要素θ,所反映的就是这种一般化的兼容性,虽然在个别情况下θ和Ω要素可能微不足道。

勘探和开采的融合不等于各自的超额支出都可以“烂在锅里”,而要求它们的任何投入能促进开发全程的总效益。这个总效益就是调节勘探和开采工程结合点的决定性因素。我们说把勘探和开采功能的统一性回授给矿业,并不否定这两种专业分工的优越性。“专业分工,功能融合”,这就是重新构筑矿产储量分级制式的要领。

3 矿量级别与吨位和品位的依存关系

分别论处矿量的勘探精度、开采工程的投入程度、块段的品位和吨位要求,是始自1909-1910年国际上通行的单独按地质信息可靠性划分储量级别以来的惯例。联合国经济社会委员会专家迪特玛凯尔特推荐的矿藏分级框架,虽然包括矿藏的经济意义、开发的可行性和地质信息的可靠性这三个分立的轴向,也只是以另一种方式对此默认。

然而,矿块的级别、吨位和品位参量是不可能相互独立的。即使是针对回采矿量的边界品位指标,也要以足够的吨位为前提。在不能划入前一个回采单元也不足以形成另一个新单元的小块段上的边界品位指标就像无鱼之网。但自从对品位的要求走向指标化以来,每每忽略对矿块吨位的要求,而且这两者都被升华到矿量分级观念之外。结果是定了级别的矿量不一定有开采价值。即使有这样的不协调也没有使人们意识到需要把品位和吨位要求一并回授给分级程序,反而求助于另设区分平衡表内外矿量的附加程序。

吴明安等(2006)称:“由于我国传统的储量分类原则不考虑可行性研究程度和矿藏开发的经济意义,一味强调资源的可靠性;而且不论资源的可靠程度如何,一概统称为储量;再加上多数勘查者不了解储量的含义,误认为只要是储量就能开采,只要市场需要就能取得经济效益。”[2]有一种说法是:联合国推荐的三轴分级框架已经克服了不涉及可行性研究的缺陷。笔者对此的异见则是:这样的可行性要素是拼接到地质信息可靠性上的,二者并没有通过相互调节以提高矿藏开发总效益的功能。

被矿业界多次提到的负面例子是:江西某铜矿主矿体上盘的一个小矿体平均品位高达6.30%,是工业矿量平均品位指标0.5%的12.6倍。但是因为需要多开掘220米坑道才能接近该矿体,其总矿量可能提供的产值低于这笔费用,该矿体就被划为平衡表外。这就是说,开发具有一定级别的矿量时,它的吨位和品位要求都是并行的指标。缺失其中任何一项都将无法肯定该块段的开采价值。

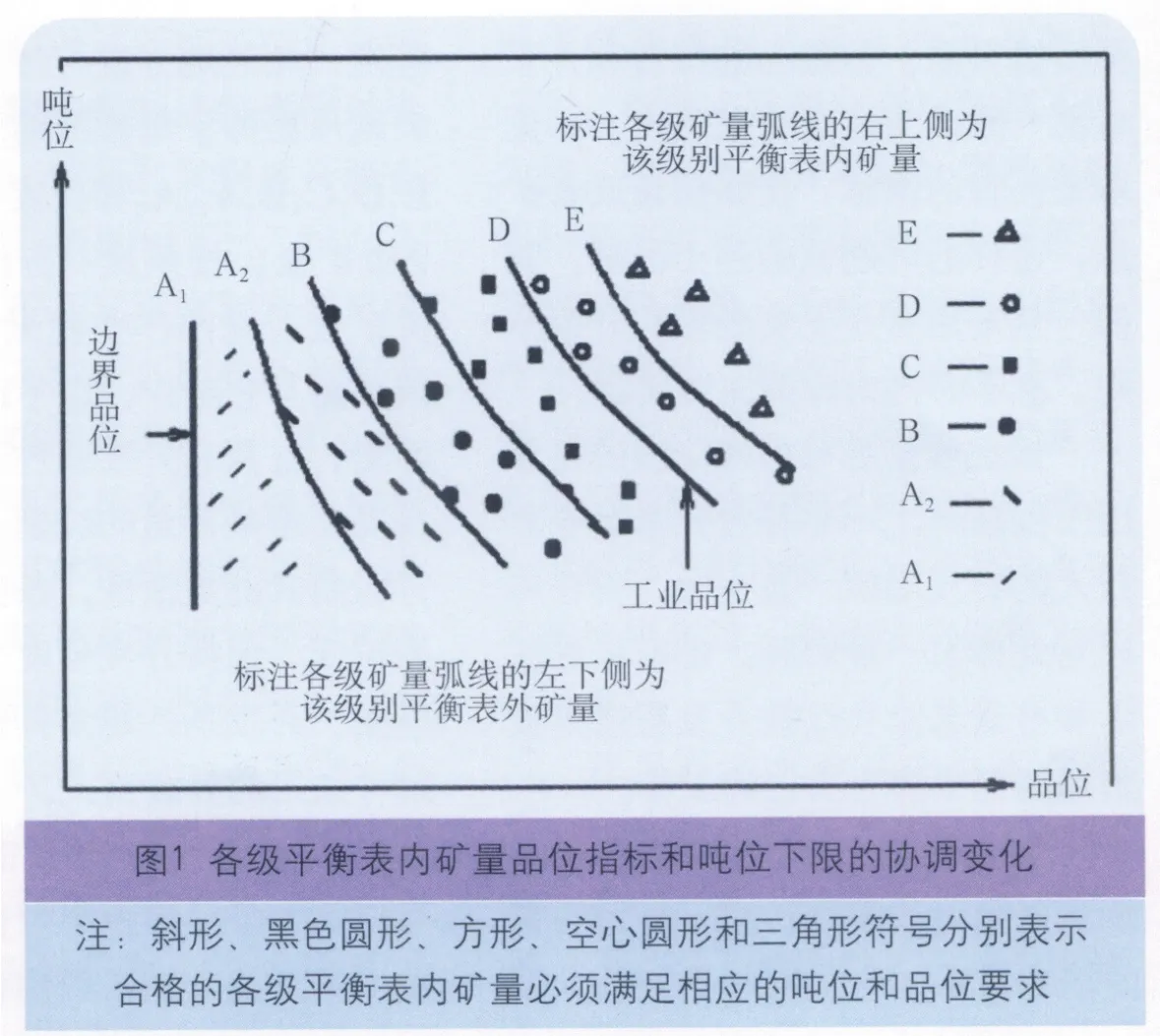

笔者在1964-1965年参加的研究课题组虽仍以块段吨位足够大为前提,但首次把块段级别和品位指标联系起来,形成的“级差品位指标制”四十多年来在全国百试不爽,也为促成“级别-吨位-品位”一体化模式(图1)迈出了第一步。

该图中因时而变的特征曲线族表示:各级平衡表内矿量的品位指标和吨位下限是在效益弹性或投入产出比要求的控制下互动的。也就是说,开发者为了得到与投入量相当的矿产品量,开发对象的吨位和品位下限会此消彼长而不是相互独立。通常采用的品位指标都相对稳定,是以如该图中各条曲线上扬的左侧所示吨位足够大为前提的。这 些曲线下降的右侧表明,块段的吨位越低,对它的品位要求就越高。能符合吨位下限和品位指标的各级平衡表内矿量在图中的当前位置和升级后的位置落在相应级别弧线的右上侧。效益弹性和投入产出比指标虽未直接标注在图中,但表示各级矿量吨位和品位互动的曲线与坐标原点的距离体现着这些参量的高低。

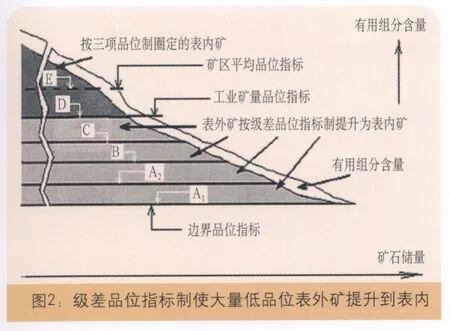

图2:级差品位指标制使大量低品位表外矿提升到表内

矿量每升一级,吨位和品位指标曲线就协同地向左下侧位移一格。规模较大的块段在升级和分块之后,低阶的品位起伏会显现出来。其中原来曾被划到平衡表外但尚能达到递减的品位指标的块段将提升到平衡表内(图2),于是能最大限度地起用低品位矿,并顺势把品位过低的块段排挤出工作范围,所以无需另立划分平衡表内外两类矿量的程序。

平衡表外矿量多得圈不胜圈,所以根本无需圈定。所谓平衡表外矿量,是无视级别和吨位要素简单使用品位指标的结果。只要按图2的观念把握三者的关系,就不会圈出平衡表外矿。多数出版物之所以罗列和叠加矿量分级和分类两道程序,是因为作者不掌握这三个联动的要素有持续和顺势核定平衡表内外两类矿量的功能。

矿量定级升级要解决的问题是:所涉块段品位和吨位是否达到某级别平衡表内矿量的标准,而且升级后能够使三者不低于新的平衡点。要肯定矿量能够进入平衡表,就要肯定以该级矿量为对象的开采方案经济可行,因为矿藏的经济价值是建立在社会能够接受的矿业行为的基础之上的,不需要不提供经济效益的矿量升级举措。矿量的每一次升级,就是矿藏开发的每一次阶段性成果,所以要求瞻前顾后,根据总体最佳效益来安排矿量逐步升级的方式和各级矿量合理的开发程度。

联合国专家方案在三维空间里界定各级矿量的经济意义轴、可行性轴和可靠性轴,在一定程度上能够与笔者构想如图1的模式融通。该图中限定各级矿量吨位和品位下界的曲线能够保证它们具有宏观经济意义,而且表示各个块段的节点与其左下方这些曲线的距离更提示了这种经济效益的额度,也同时在企业经营上肯定了开发各块段的可行性,因为描绘这些曲线要立足于兼顾企业收益的宏观调控型影子价格。从经济学的角度看,某级别矿量的可靠性或可用性无非是其有偿的使用价值,而这样的两重性已经包含在按矿量和级别定品位指标的功能里。也就是说,表示地质信息可靠性的G轴如果与矿量按开发程度展开为级别,从而包含开发效益把握性的作用重复,它就可有可无。如果仍然希望与国际接轨,就像穿着雨衣再打伞那样保留G轴也是可以的。

笔者设想的矿量分级新制式会牵动全局不足为奇,优化任何其它开发环节的举措也是如此。这就是智能化矿业对策应能突破传统之处。我们需要在通观全局中采取个别开发举措。不与全局互动的任何举措必然是像平衡表外矿量那样的“不和谐音”。

矿产储量分级分类的新概念归结如下:

(1)矿产储量分级制式的统一性在于让分级的标志取决于开发程度,后者是勘探程度和开采工程投入程度在可用性功能上的融和;

(2)在统一的新矿产储量分级制式下,不同的开发方式要求不同的分级系列,比如露天矿没有采准工序就无需与之对应的B级和由之产生的A2级矿量;

(3)为提高最终开发效益,应该把吨位和品位要求当作矿量定级升级的必要条件,使之成为平衡表内矿量范围中的开发作业;

(4)既然各级平衡表内矿量的吨位和品位必须达标,也就不再需要区别平衡表内外矿量的附加程序。

[1]裴其领.利用级差品位指标扩大贫矿的利用率[J].河南地质,1993(3):222-225.

[2]吴明安,等.商业性地质勘查工作存在的主要问题与对策分析[A].中国探矿者年会文集[C].北京:中国探矿者年会组委会,2006.