数值风洞的研究现状综述

幸春林 孙业华

(中国瑞林工程技术有限公司,江西 南昌 330002)

数值风洞的研究现状综述

幸春林 孙业华

(中国瑞林工程技术有限公司,江西 南昌 330002)

对数值风洞的发展过程,基本理论及其应用现状进行了系统的论述,进而促进数值模拟技术研究,以期解决工程中的大量问题。

数值风洞;数值模拟;湍流模型

(一)前言

由于全球气候变暖的影响,近年来,有关风灾损失的报道不断增多,据有关统计,在国外,2004年的北美的“珍妮”、“查理”、“伊万”等飓风造成了2000多人伤亡,直接经济损失达500亿美元;2005年的美国“卡特里娜”、“利塔”飓风造成逾千人伤亡,经济损失高达千亿美元;在国内,1994年8月9417号台风袭击浙江温州等地,造成1000多人死亡,房屋倒塌21万间,直接经济损失达180亿元;2004年8月“云娜”台风造成我国浙江省约180人死亡,直接经济损失200多亿人民币;2006年8月强台风“桑美”在浙江温州登陆,造成约200人伤亡,房屋倒塌2万多间。风灾已经成为自然界的主要灾害之一,为了减少强风所造成的灾害损失,许多发达国家都加大了风工程研究的投入力度。

(二)风工程的研究进程

1940年美国华盛顿州建成才4个月的Tacoma悬索桥在平均风速仅为18.8m/s的大风下扭转倒塌,引起了人们对风荷载的重视,并由此展开了对风荷载特性和风对结构作用的广泛研究。20世纪60年代,加拿大的A.G.Davenport教授将概率方法应用于风荷载特性研究和结构风响应的研究,奠定了结构风工程研究的基础;大气边界风洞的出现标志着结构风工程已经成为一门独立的学科。半个世纪过去了,结构风工程理论研究取得了巨大的进步,其研究成果也不断地应用于工程实践。

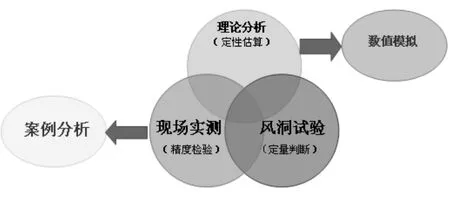

A.G.Davenport教授1991年将风工程的研究方法明确的分为:现场实测、风洞试验、数值模拟和理论分析等四部分(见图1)。现场实测是风工程研究风自身特性、风对结构效应以及结构破坏机理最有效、最直接的方法,也是修正风洞试验方法、理论模型最为权威的依据。研究人员通过大量的现场实测将近地风处理成平均风速和脉动风速的叠加,给出了平均风速的风剖面和脉动风速的湍流强度、自功率谱、互功率谱以及湍流积分尺度等特征量的推荐公式。在实测风特性的同时,研究人员也关注着结构的响应,建造足尺模型供长期实测,例如:20世纪70年代早期英格兰埃儿兹伯里试验模型(Aylesbury Experimental Building),20世纪80年代末英格兰Silsoe结构模型(Silsoe Structures Building)以及80年代末美国德克萨斯大学的TTU模型(TTU Building)等足尺模型的实测结果是许多重要研究工作的直接依据。但是现场实测存在着费用高,周期长,难度大等特点。

用于土木工程研究的风洞是借鉴航空领域的技术和方法,并经过改造后的大气边界层风洞,对结构抗风研究发挥了巨大作用。一般的建筑结构在大气边界层内属于钝体范畴,气流流经钝体表面时会产生气流碰撞、分离、环绕、再附着等物理现象,使得流动的机理更为复杂,要解决这些复杂的流动理论和计算方法却是相当困难的;风洞自然成了结构风工程研究的主要工具。土木工程模型通过几何缩尺后,放置大气边界层风洞中进行模拟。实验相对简单,但是理论上也存在一定的问题:1.型缩尺比的影响导致对雷诺数的模拟更加困难;2.风洞试验采用的大气边界层被动模拟方法,很难实现高湍流强度的模拟,与实际情况有一定差别;3.对气弹模型模拟的相似律不适合严重非线性的结构等;同时风洞试验也存在试验周期长,代价高等缺点。

随着计算机技术飞速发展和流体动力学理论进步,数值风洞逐步成为风工程领域又一研究方法。数值风洞的核心就是计算流体动力学(Computational Fliud Dynamics,简称CFD),经过近30年来的快速发展,目前已广泛应用到土木工程各个领域的研究,主要包括:工程结构绕流速度场和压力场计算、结构流固耦合计算、建筑周围地区和人行高度风环境的计算、城市或区域气候计算、废气污染物的排放等问题。

图1 风工程研究方法之间关系

(三)数值风洞研究现状

脉动风湍流是大气边界层主要特征之一,土木工程结构在大气边界层中受近地风湍流作用的影响,结构风工程研究的是在湍流作用下的钝体空气动力学。钝体周围湍流流动复杂,湍流流动包括着脉动风湍流和结构本身在风中引起的局部湍流(或称特征湍流),局部的脉动湍流频率可达10kHz,即高雷诺数的湍流中可包含尺度为10μm~100μm的涡。钝体绕流流动的复杂性和高雷诺数湍流流动等特点,决定了当今的数值风洞包含了最为困难的流体动力学内容。目前对高雷诺数下的风工程数值模拟技术尚未成熟,数值风洞仍处于刚刚起步阶段。

CFD模拟包括数值计算方法、计算网格生成、湍流模型等内容。目前主要的数值模拟方法可分为:有限差分法、有限元法、有限体积法和涡方法;有限体积法物理意义明确,能够保证离散方程的守恒特性,同时继承了有限差分和有限体积法的优点,在CFD的商用软件中应用最为广泛。网格生成可采用结构网格和非结构网格,非结构网格具有构造方便,自适应能力强等特点,对计算域局部网格加密有较好的表现。

湍流模型是CFD数值模拟的核心内容之一。对湍流的直接数值模拟一直受计算机速度和容量的限制,由均匀各向同性湍流统计理论可知,湍流中小旋涡的尺度随雷诺数(Re)的增加迅速减少。直接数值模拟计算所需要的最小网格尺度必须小于最小的旋涡,就目前的情况而言,直接数值模拟只能计算Re数约为103数量级的湍流。所以计算高雷诺数的湍流,直接数值模拟遇到了严重的挑战。

湍流现象在自然界是普遍存在的,湍流基础理论的应用范围也比较广,但是学者们经过了100多年的不懈的努力,湍流的基本机理仍然未完全搞清楚,湍流作为力学中最为困难的难题之一摆在世人面前。随着计算机技术的飞速发展,各种服务于工业和工程的湍流模型不断提出,湍流精细试验进一步展开,共同推动着湍流机理的研究工作继续向前发展。首先,迫于解决实际工作中的湍流问题,湍流模型理论应运而生;湍流模型理论以雷诺方程为基础,依靠理论与经验的结合,引入一系列的模型假设,建立一组描述湍流量的封闭方程组的理论计算方法。追溯到100多年前,采用布西内斯克(Boussinesq)涡团粘性系数模拟雷诺应力,其后,Prandtl、Baldwin、Lomax等发展了零方程模型,对附体流动压强的分布可以得到较为满意的结果;Spalart,Allmaras从经验和量纲理论出发,发展了一方程模型,对层流固壁的湍流有一定的适用性;1971年Launder和Spalding提出的标准k-e模型是高Re数的湍流模型,对解决工业流动问题起到了极大的推动作用;Yakhot和Orzag通过重整化组的方法提出了RNGk-e模型,对处理高应变率及流线弯曲程度较大的流动有较好的表现;为了解决标准k-e模型在固壁上产生非物理奇点问题,Wilcox提出了k-w模型,对解决比较缓逆压梯度流动能够给出较满意的结果,同时比标准k-e模型又更好的数值稳定性;Menter发展了SSTk-w(剪切应力输送)模型,对解决自由剪切湍流、适度的分离湍流都有较高的计算精度。随着钝体空气动力学的发展,人们逐渐认识到经典的k-e模型的涡粘假设不再适用于钝体周围的流动特征。为了克服钝体流场所带来的困难,直接建立雷诺应力微分方程,抛弃涡粘假设,实践表明雷诺应力模型考虑了各向异性效应,在计算湍流运输各向异性较强的流动时,计算结果优于两方程模型。

同样,在上世纪60年代,大涡模拟(LES)由Smagorinsky已经提出来了,但是人们对湍流的直接数值模拟抱有比较乐观态度,对LES的研究一度被忽视,但是随着人们认识到直接数值模拟的艰巨性,湍流界重新开始对LES进行研究。标准的SGS模型已经广泛应用到LES的计算中,但是对于分析钝体绕流场时,选择常数Cs的值显得比较困难,Germano等提出动力SGS模型,动力LES的出现使得预测高精度绕流钝体的速度场和压力场成为可能,动力LES在风工程的数值模拟中将有较好的应用前景。

目前对钝体绕流问题,已经积累了较多的经验,就有关立方体绕流问题的研究成果,已经成了检验各种计算模型和计算方法的标准之一;同时也为解决复杂体形建筑的绕流问题奠定了基础。1997年Selvam等对TTU(Texas Tech University)建筑原型进行了数值分析研究分析,并采用了3种不同的来流条件,结果表明对平均值的预测与实测结果均吻合较好。

总之,湍流模型发展可分为仅表达大尺度涡运动的时均雷诺模型(RANS)和大涡模拟(LES)。目前,RANS模型适宜于计算钝体表面的稳态风压,要分析结构表面的脉动风压则需要使用脉动入口边界条件的大涡模拟,当然是以耗费巨大的计算资源为代价。随着湍流试验测试技术水平提高、数学理论、数值算法和计算机技术的不断发展,21世纪我们必将解开湍流这一困惑百年的难题。

数值风洞有其自身优点:

1.试验周期短,费用低。在计算机上可以方便的修改各种参数,研究不同方案下的试验模型结果,优化设计方案;

2.可以方便的利用实测数据,设置求解参数或边界条件。不受风洞试验中的相似律等问题的困扰;便于理论模型的实验;

3.试验数据充足,图形可视化。模型不受测点数目及布置部位的限制,风压分布图、流场流速分布图,流线图都可以完整的获取。

(四)结束语

近些年来,学者们将CFD数值模拟技术用于风对结构作用的研究,是风工程领域的热点之一。数值模拟过程中湍流模型选取较为重要,基于钝体绕流问题复杂性,现有的湍流模型多少存在一定的不足,没有哪个模型能够解决所有问题;开发高雷诺数湍流模型将是一项艰巨的任务;针对钝体绕流问题,数值敛散性问题较为严重。特别是对于RSM雷诺应力模型中 6个雷诺应力收敛;开发更稳定、有效的算法也是亟待解决的科研问题;但是存在的问题仍是计算量大和收敛困难等问题,要解决这个问题,需要多学科的研究人员的共同努力。

[1] 顾明.土木工程抗风研究进展及及基础科学问题[A].第12届全国风工程学术会议论文集[C].中国·西安,2005.10.

[2] K.J. Eaton, J.R. Mayne, N.J. Cook, Wind loads on low-rise buildings e!ects of roof geometry, in:Proceedings of the fourth International Conference on Wind E!ects on Buildings and Structures,1975.

[3] G.M. Richardson, A.P. Robertson, R.P. Hoxey, D. Surry,Full-scale and model investigations of pressures on an industrial/agricultural building, J. Wind Eng. Ind.Aerodyn.1990.

[4] M.L.Levitan, K.C. Mehta, Texas Tech eld experiments for wind loads:Part1.Building and pressure measuring system, J. Wind Eng. Ind.Aerodyn.1992.

[5] 沈世钊,武岳.大跨度空间结构抗风研究新进展与展望[A].第13届全国风工程学术会议论文集[C].中国·大连,2007.10.

TU311.3

A

1008-1151(2010)04-0075-02

2010-01-10

幸春林(1981-),男,中国瑞林工程技术有限公司助理结构工程师,从事建筑结构设计与研究工作。