基于D-I nSAR技术进行煤矿开采与环境灾害监测的系统建设方案

王润峰,赵英志

(1.河北省第二测绘院,河北石家庄 050031;2.河北省测绘局 ,河北石家庄 050030; 3.中国矿业大学国土环境与灾害监测国家测绘局重点实验室,江苏徐州 221008)

基于D-I nSAR技术进行煤矿开采与环境灾害监测的系统建设方案

王润峰1,2,3,赵英志1

(1.河北省第二测绘院,河北石家庄 050031;2.河北省测绘局 ,河北石家庄 050030; 3.中国矿业大学国土环境与灾害监测国家测绘局重点实验室,江苏徐州 221008)

星载雷达差分干涉测量技术(D-InSAR)是一种有效监测地面沉降的重要技术手段,煤矿开采、国土环境与灾害的发展变化往往伴随着地面的微小形变。通过煤矿沉降监测的试验结果,总结出一种利用D-InSAR技术构建对于煤矿开采、沉降与环境灾害监测的有效应用与分析系统方案。通过应用地理信息系统为煤矿的开采控制、次生灾害预防、国土环境的变化监测提供有效的技术手段。

D-InSAR;国土环境与灾害监测;地面沉降监测;GIS;煤矿开采;灾害预防

一、引 言

国土环境与灾害监测是关乎国计民生的大事。近年来我国自然灾害、地区性环境污染、土地资源流失等状况频繁发生,如何有效地监测和控制国土环境与灾害的发展变化、做好预防和减灾的科学决策,是一个艰巨的课题。目前,随着卫星遥感技术和地理信息系统应用的飞速发展,“天—空—地”一体化减灾预防体系已经进入人们的视野。特别是在 5·12汶川大地震后的抗震救灾、城市大面积沉降监测、国土资源大调查中,卫星遥感技术发挥了重要的作用。近年来,利用遥感技术在国土环境与灾害监测(如煤矿开采与沉陷、次生地质灾害的预防、土地利用动态监测)领域取得了一些较好的研究成果。特别是卫星合成孔径雷达差分干涉测量技术(D-InSAR)的大量应用,使 D-InSAR技术成为监测地面沉降的一种重要技术手段[1]。煤矿的开采会引起地面沉降,从而又对地表建筑及人类生存环境产生重大的影响,面对复杂的地质条件和自然、社会环境,综合使用卫星雷达遥感和 GIS技术可建立一个集生产控制、灾害监测、预警、评估、应急救助等于一体的信息系统。通过研究,我们提出了一套基于 D-InSAR技术进行煤矿开采与环境灾害监测的系统建设方案,为矿区及国家相关部门在加强灾害监测、预警、评估、应急救助指挥体系方面提供了重要技术手段。

二、D-InSAR技术及地面沉降监测

星载雷达干涉测量技术 (Interferometric Synthetic Aperture Radar,InSAR)是以卫星合成孔径雷达数据提取的相位信息为信息源获取地表的三维信息和变化信息的一项技术[2]。它通过卫星对同一地区进行重复观测成像,以两张 SAR图像作为基本处理数据,通过计算两次成像之间的相位变化,获取干涉相位图像,然后经过相位解缠,并从干涉相位图中获取地面高程数据。而差分干涉测量技术(D-InSAR)则利用同一地区的两幅雷达干涉图像,其中一幅是通过 SAR形变事件前的图像获取的干涉图像,另一幅是通过 SAR形变事件后的图像获取的干涉图像,通过这两幅干涉图作差分处理来获取地表微量形变,从而达到监测地表细微变化的目的[2]。从差分干涉测量的原理和理论推导公式可以看出,进行地表变化检测时,能获得厘米级甚至毫米级的高精度三维形变[3]。

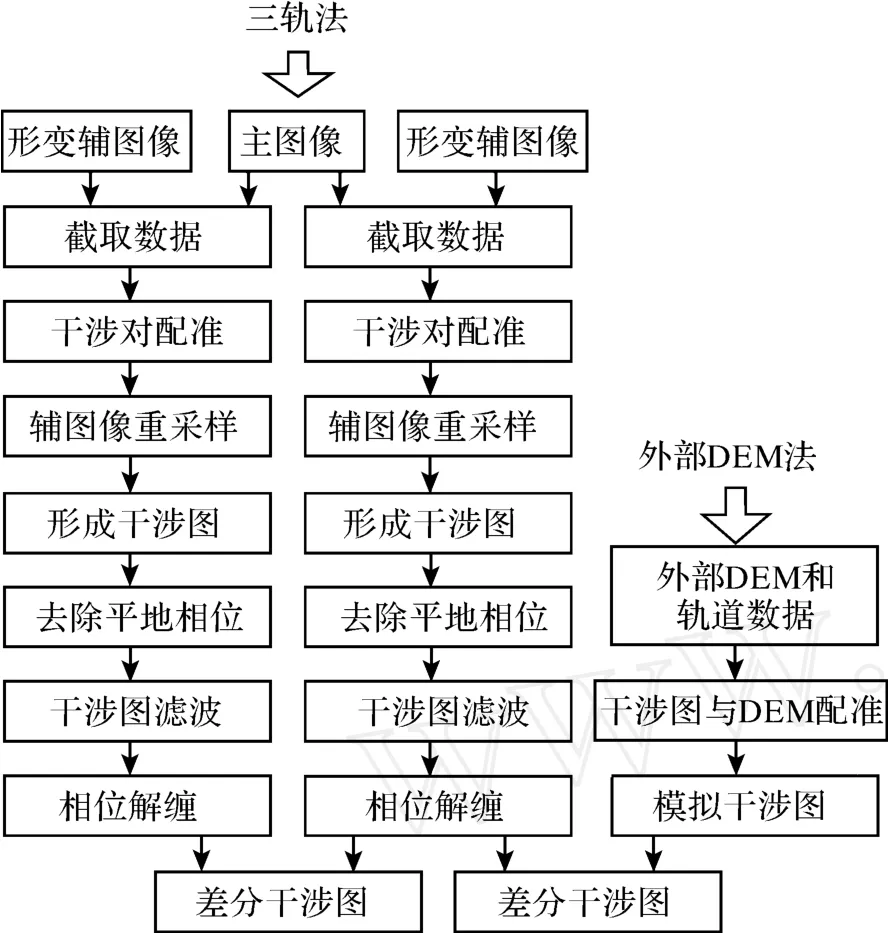

差分干涉测量的数据处理方法分三轨法、四轨法和外部DEM法等。在数据处理中一般采用三轨法或外部DEM法,其数据处理流程如图 1所示。

图1 D-InSAR数据处理流程图

国内外的研究者在利用 D-InSAR技术进行地面沉降监测方面做了大量的研究工作,例如 Biegert等(1997年)在美国加利福尼亚州 Belridge和 Lost山油田的研究结果显示:70天内沉降量达到 6 cm,这与该区每年 30 cm的地面沉降速率相吻合[4]。文献[2]通过差分干涉测量处理,得到 1993—1995年、1995—1998年和 1998—2000年苏州市地面沉降场测量值,地面水准测量数据的验证分析表明:差分干涉测量值与水准测量值的相关度达 0.943,标准误差均值为 0.170 6,雷达差分干涉测量精度可达 ±5 mm[5]。其他如大型建筑物变形、城市地下水开采、地震形变场等的研究都取得了成功。

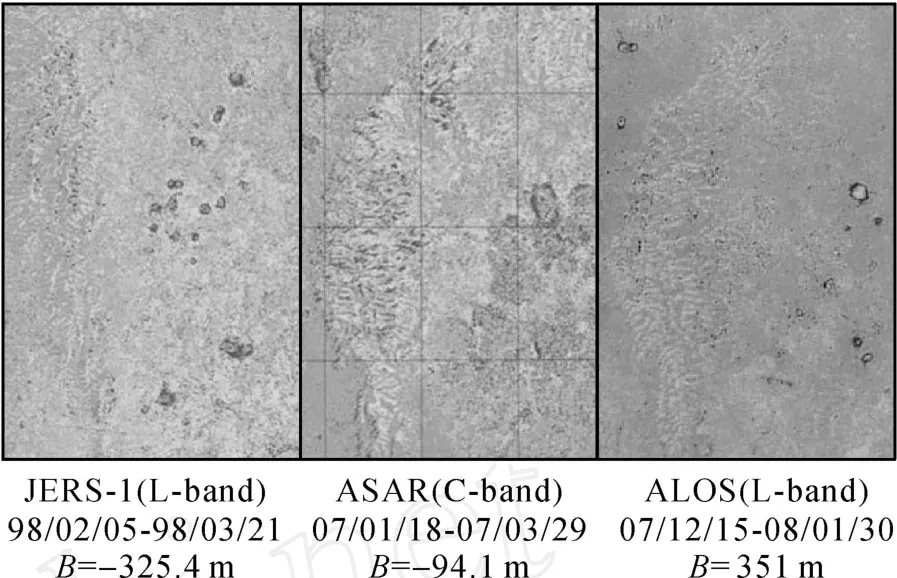

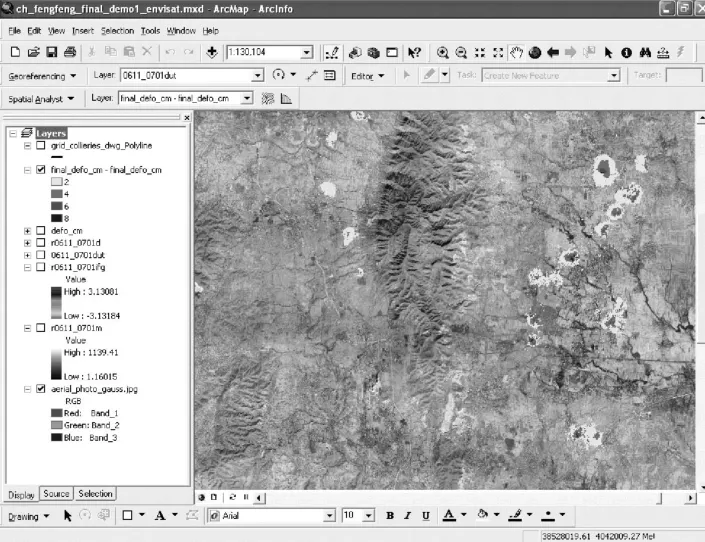

三、某矿区的D-InSAR试验及结果

煤矿开采会引起地面的微小形变,形变的发生往往伴随着灾害的隐患。2006—2008年,河北省测绘局在某矿区利用 D-InSAR技术对煤矿的开采活动和地表沉降情况进行了试验研究。试验通过使用 JERS-1 SAR(1992年 9月—1998年 9月)、ENV ISAT ASAR(2003年 6月—2008年 1月)、ALOS PALSAR(2006年 6月—2008年 1月)数据进行D-InSAR数据处理,并且于 2006年 4月—2007年 7月在试点矿进行了 15次地面水准监测工作,也搜集了矿区的历史和近期开采进度数据。通过三者之间的交互验证,试验结果如图 2~图 4所示,地面沉降被清晰地显示出来(图 2)。

图2 由JERS-1、ENV ISAT ASAR、ALOS数据得到的D-InSAR结果示例

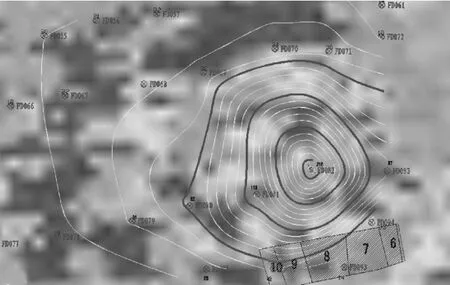

图3表示了D-InSAR(2006年11月—2007年1月)和地面水准观测在表现沉降范围、强度上是一致的,并且沉降的演化规律和煤矿的开采进度也是紧密相关的。因此,通过构建 GIS系统可对采矿区的沉降大小和范围进行跟踪 (如图 4所示)来研究其形变规律。

图3 地面水准测量与D-InSAR及开采进度的比较

图 4 通过 GIS对沉降的大小和范围进行动态演示

四、基于D-InSAR技术的系统建设方案

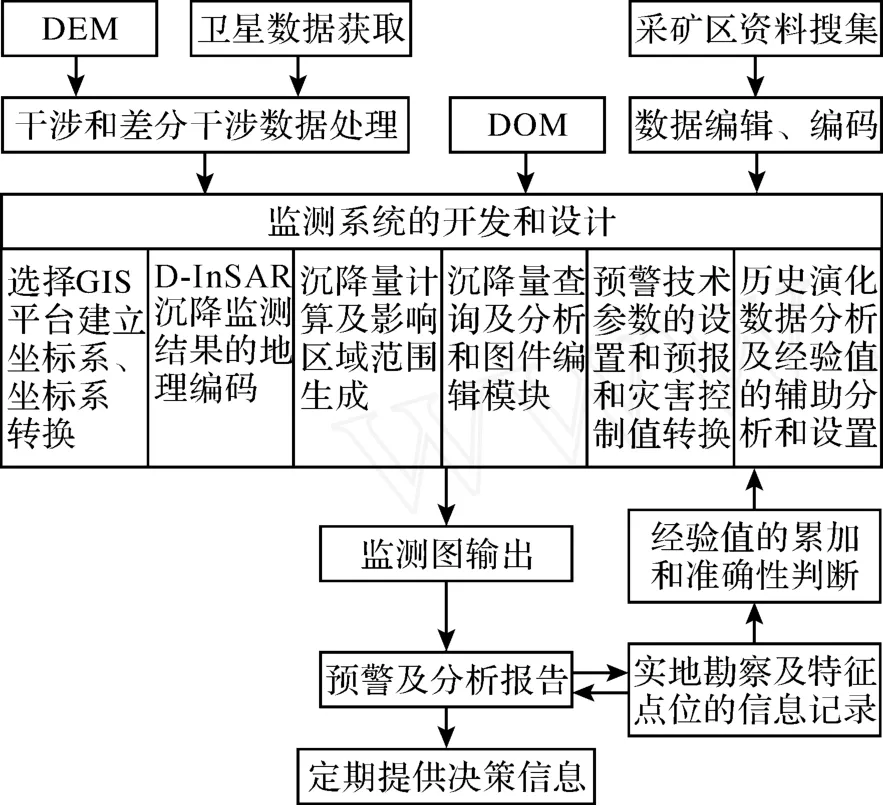

试验表明,应用D-InSAR技术能够有效地监测因地下采矿活动而引起的地表沉降变化情况。通过对煤矿开采进度与沉降产生的关系、灾害的发生过程等的研究发现,结合星载雷达差分干涉技术—地面沉降—环境与灾害监测—构建数字信息系统等可形成一种对煤矿开采、沉降与环境灾害监测的有效应用分析系统。图 5为建立监测系统模式而设计的结构流程图。

图 5 建立矿区开采、沉降与环境灾害监测系统的模式结构流程图

在系统中各模块的设计可根据具体应用而设置,并应主要注重以下内容的研发:

1)选择图像处理功能强大、易于二次开发、接口扩展性好的 GIS软件平台。

2)在建立 CGCS2000国家大地坐标系统的同时应注意坐标转换模块的开发。应考虑到符合日常工作习惯、沿袭历史数据、定位迅速准确、数据修改量小等特点。对于D-InSAR干涉结果与DOM影像图、煤矿开采数据的匹配问题,必要时可布设少量固定的角反射器(可辅以 GPS测量)用于精确定位。

3)在矿区数据的录入上建立统一的数据标准。如在行政区划、煤矿名称、井田范围、煤矿区位置、巷道、采掘进度、矿区DOM或地形图、采高和采深、居民区、必要的交通、水系等地理信息数据的分层和编码上要有明确的格式。

4)使用专业的软件进行卫星雷达差分干涉数据处理。处理的过程需要进行一个作业流程的设置或工作手册的制定,目的是使作业过程流程化、制度化、规范化。沉降干涉图在经过地理编码后可分层叠加到系统中去,沉降的范围、强度、类型的表现形式要清晰形象,并可通过叠加煤矿开采信息、地形数据去进行比较分析。

5)差分干涉处理是通过卫星遥感技术而获得的一种对地观测方式,其沉降结果受大气、季节、地表建筑物、自然活动等因素的制约。为了更好地提高分析和判断不同沉降情况的表达方式,需要设置经验值及分析帮助系统。该模块是在定期、定点、小范围内进行一些地面监测和实地勘察工作的基础上进行的。通过实地调查分析把数据导入到监测系统中去,从实际对比中不断增加经验值图例,来不断提高系统判断的准确度。

6)监测系统的主要目的是对危害的发生提供预警能力。因此在进行预警参数的设置时应包括:根据沉降量设立沉降等级,通过沉降等级和不同沉降范围确定地表预警等级;根据沉降范围和采矿区井田边界设立越界预警等级;根据地面异动监测确定可能由于盗采、盗挖引起的资源流失;根据煤矿的采高和采深及沉降量的分析设置对农田、建筑物、公路、铁路、桥梁、水库等公共设施的危险等级。

7)输出监测图和预警分析报告。其中监测图的制作主要分动态演示系统和分幅、分类监测图等表现形式。动态演示系统主要是根据不同时段内地表沉降的变化情况给决策者提供直观的变化量信息;分幅监测图则根据不同的专题和时段绘制目标区挂图,挂图的表示要素、注记、图幅大小、比例尺、图例等可根据监测区的范围提前定制。预警分析报告根据监测结果和预警信息提出,来指导实地勘察的目标和方向并预测未来的沉降值。如通过沉降量和实际开采进度的关系模型确定是否有越界开采或非法开采等。

五、结束语

任何有效监测及预防手段的应用,离不开专业技术的发展,当前D-InSAR技术使用的数据源一般都是 ENV ISAT、ERS-1/2、JERS-1、ALOS、RADARSAT-1、TerraSAR等国外卫星数据,监测周期受重访周期影响大。2009年 3月 30日,国家国防科技工业局在北京召开了我国环境与灾害监测预报小卫星A、B星的在轨交付仪式[6],这标志着我国于 2002年开始的环境与灾害监测预报小卫星星座计划取得了良好的预期效果,该卫星星座计划是向太空发射多颗光学小卫星和合成孔径雷达小卫星,以建立一个专门用于环境与灾害监测预报的小卫星星座,形成由灾害信息运行系统和空间资源相结合的天地一体化灾害管理体系。通过 7个多月的在轨测试,首批A、B星以优异性能和出色表现,初步形成了环境和灾害监报星座雏形,也完成了多个区域的环境和灾害监测任务(如西藏雪灾的监控),同时对澳大利亚大火等多起国外灾害的监测也作出了突出贡献[6]。不仅如此,国际上待发卫星计划众多,这些卫星将为航天遥感监测技术提供广阔的应用前景。

[1] 廖明生,林珲.雷达干涉测量:原理与信号处理基础[M].北京:测绘出版社,2003.

[2] 王超,张红,刘智.星载合成孔径雷达干涉测量 [M].北京:科学出版社,2001.

[3] 李德仁,周月琴,马洪超.卫星雷达干涉测量原理与应用[J].测绘科学,2000,25(1):9-12.

[4] B IEGERT E K,BERRY J L,OAKLEY S D.Oil Field Subsidence Monitoring Using Spaceborne Interfeormetric SAR[EB/OL].(2010-02-03)http:∥www.atlsci.com/ library/Oil-field-Subsidences-Monitoring-using-Spaceborne Interfemmetric_SAR.html,1997.

[5] 王超,张红,刘智,等.苏州地区地面沉降的星载合成孔径雷达差分干涉测量监测 [J].自然科学进展, 2002,12(6):621-624.

[6] 国家航天局.环境与灾害监测预报小卫星A、B星在轨交付[EB/OL].(2010-03-01)http:∥www.cnsa.gov. cn/n615708/n676979/n2231350/n2231352/168202.html/2009-03-30/2009-08-25.

A System for CoalM ining and Land Environment and D isaster M on itoring Based on D-InSAR

WANG Runfeng,ZHAO Yingzhi

0494-0911(2010)07-0030-03

P237

B

2010-05-05

王润峰(1971—),男,河北栾城人,高级工程师,主要从事工程测量、地籍测量、摄影测量与遥感、国土环境与灾害控制与治理工作。