复合射孔上部封挡作用效果实验研究

赵 旭,丁士东,周仕明

(1.中国石化石油勘测开发研究院博士后工作站,北京100083;2.中国石油大学,北京102249;3.中国石化石油工程技术研究院,北京100010)

复合射孔上部封挡作用效果实验研究

赵 旭1,2,3,丁士东3,周仕明3

(1.中国石化石油勘测开发研究院博士后工作站,北京100083;2.中国石油大学,北京102249;3.中国石化石油工程技术研究院,北京100010)

利用压井液运动相似模拟实验装置,研究了复合射孔过程中上部封挡对复合射孔作用效果的影响。观测了复合射孔过程中在封挡和不封挡2种状况下的气液作用现象。分析了复合射孔过程中在封挡和不封挡2种状况下在气液作用的初期、中期、后期的气液作用状况及变化规律,得到了实测的底部气体和压井液体中的压力变化曲线。结果表明,复合射孔过程中的上端封挡能够起到保存底部高能气体能量、提高作用层位高能气体能量的利用率的作用。但也会造成复合射孔气液作用初期结束后压井液的波动所产生的抽吸压力大幅减小。

复合射孔;压井液;压裂火药;上部封挡;实验研究

0 引 言

在复合射孔施工中,压裂火药爆燃产生高能气体能够对地层产生压裂作用。为获得较长的压裂时间,充分利用压裂火药燃烧产生的高能气体能量,目前在现场应用中往往采用上部封挡的方法进行保压[1-6]。但由于上部封挡采用的封隔器的承压能力有限,而且国内对于上部封挡的研究主要是集中在封隔器的设计和复合射孔的整体施工工艺流程方面,对于复合射孔过程中上部封挡的作用机理及其对作用层位压力的影响的研究还很不完善,需要对其进行深入的研究[7-8]。本文利用实验方法对复合射孔上部封挡的作用效果进行探讨。

1 实验装置与方法

1.1 实验装置

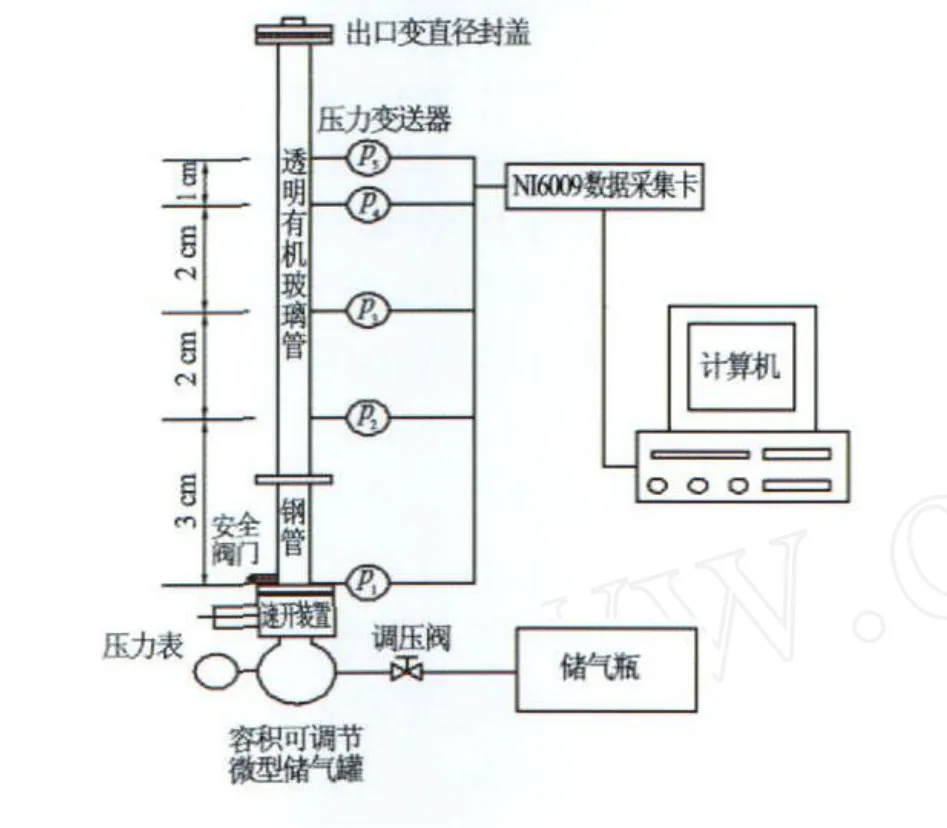

实验在复合射孔压井液运动相似模拟实验装置中进行[9-10]。实验中为避免用火药进行复合射孔实验的复杂性和危险性,该装置利用高能气体发生装置模拟井下火药爆燃产生的高能气体,用压力传感器和高速A/D卡采集记录压力数据。实验装置主要包括4个部分:高压气体发生系统、模拟井筒、容积可调节微型储气罐和数据采集及测量系统。实验的模拟井筒全长11 m,内径为30 mm,其中有机玻璃管部分长为9 m,下端接长为2 m钢管。有机玻璃管部分可观测模拟井筒内的气液作用现象,下端的钢管可保证实验的安全性。在模拟井筒下部的高能气体发生装置接有速开开关,可在毫秒级的时间内全部打开,以便微型储气罐内的高能气体全部作用于在上部液体。实验装置如图1所示。

图1 实验系统装置示意图

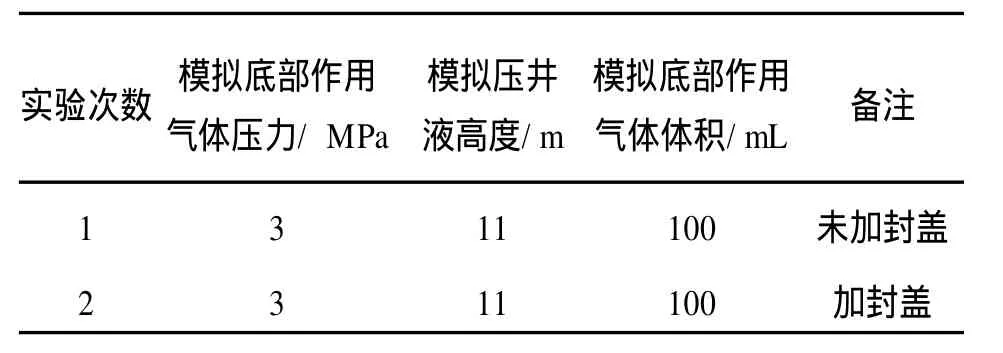

1.2 实验方法和实验参数

实验中,考虑到实验整体装置的适用性和实验的安全性,通过在模拟管道的出口加变径封盖的方法来模拟复合射孔过程中在压井液上部的封挡情况。为了更好地研究底部高压气体的压力变化情况,在距模拟管道的最底端0.5 m处和1.0 m处再安装2个压力传感器,用以详细分析实验中底部高能气体压力的变化。在实验装置模拟管道的观察段上设置4个观测计时点,用以测量气柱运行2个计时点间距离所需的时间及观测气柱在上移过程中的实验现象。每2个计时点之间的距离为2 m,进而计算出气柱在2个计时点间运动的平均速度,用来分析气液作用后期在封挡和不封挡情况下的气液作用现象的差异。根据实验装置的特性和相似性分析的结果,实验选用的实验参数见表1。

表1 实验相关参数

2 实验结果

2.1 在模拟管道的上端加封盖和未加封盖时底部气体压力变化对比

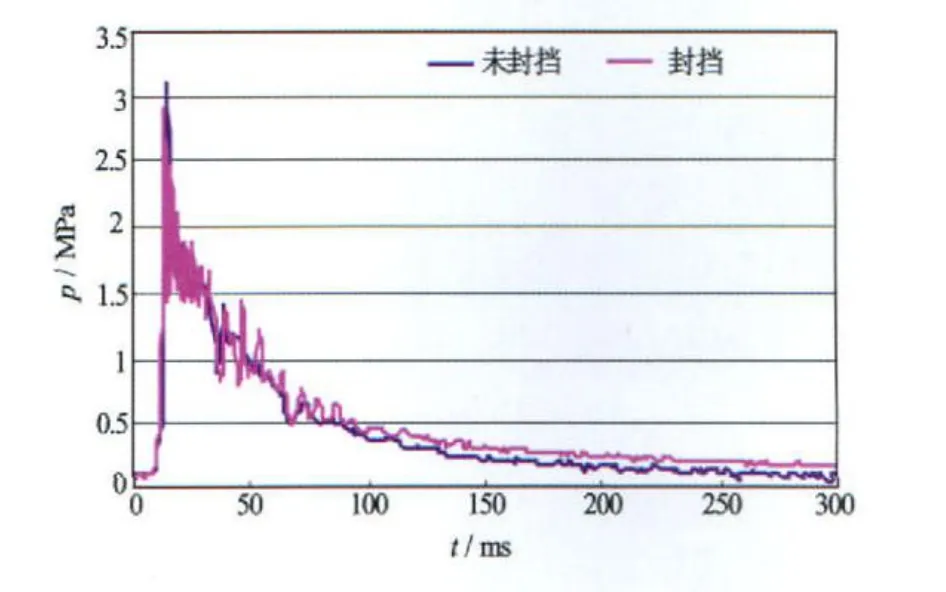

图2~图4是在模拟管道的上端加1个出口直径为15 mm的封盖和模拟管道未加封盖底部气体压力变化曲线图。可见在底部高压气体的作用下,井底压力迅速提升,然后逐渐下降,经过短暂的波动后压力逐渐平稳,但在趋于平稳的过程中,不断伴随着快速及小幅度的压力波动。

图2 0 m处压力变送器测出的底部气体压力变化曲线图

图3 0.5m处压力变送器测出的底部气体压力变化曲线图

图4 1 m处压力变送器测出的底部气体压力变化曲线图

其中,图2中的升压速度最快,其最大压力值也最高,压力波动最剧烈;图3中的压力变化次之;图4中的压力变化相对最为缓和。这主要是由3个压力变送器所处的测量位置有关。图2中的压力变化是由最下端的压力变送器测得的,其受初始高压气体的冲击最明显,压力变送器在此处测出的冲击压力值要高于所选择的作用气体压力。图3中的压力变化要明显滞后于图2中的压力变化,但也可以看到冲击波压力的痕迹;而图4中基本上看不出冲击波压力的影响,其压力的变化要远滞后于图2和图3。这说明在井下实际的复合射孔过程中火药爆炸的冲击波压力其瞬时冲击的影响范围十分有限,压力的衰减也非常快。

由于实验中采用了较高的压井液,其所提供的上覆压力封住了一部分的底部高能气体,其有效压力的持续时间相对较长,在150 m s后在模拟管道的1 m处测得的压力仍然在0.3 M Pa以上。通过对比模拟管道上端加封盖和未加封盖的2条压力变化曲线,由图2和图3可以看出在模拟管道上端加封盖并没有对高压气体对压井液的冲击作用产生明显的影响。2种作用条件下测得的压力曲线基本重合,而在气液作用约100 m s后的压力下降阶段,上端加封盖所测得的压力曲线要明显高于未加封盖的情况。

图4显示的是由1 m处压力变送器所测得的出口加封盖和不加封盖2种作用条件的气体压力变化曲线。由于1 m处的压力变送器距离模拟管道底部有一定的距离,其受冲击波的压力影响较小。从图4中可以明显的看出,加封盖的所测出的压力值在整个气液作用的前300 m s内均高于未加封盖的情况,其具有较高的压力加载速率,较高的峰值压力,即使在压力衰减后的稳定变化阶段其压力值也要明显高于未加封盖所测得的压力。

2.2 在模拟管道的上端加封盖和未加封盖时实验现象对比

未加封盖的实验现象:气体迅速冲出至4.0 m处,气液现象较为混杂,气液界面较为模糊,随后冲出来的气体被压回至2.0 m以下,模拟管道内存在不明显的波动。在观察段可以看到由底部钢管部分运移出几个相对较长气柱,最长的可达2.5 m,在震荡上升中合并,后接有密集的泡状流,其中含有小气弹。在第3计时点和第4计时点测得的气柱的上升时间分别为6.77 s、13.22 s。

加封盖的实验现象:气体迅速冲出至2.3 m处,明显停顿,有明显的气液界面,气液现象清晰。随后缓慢上升,气体上升的方式是以“一顿一升”的方式上升的,1个气柱初期长约有2.9 m,在第3计时点和第4计时点测得的气柱的上升时间分别为7.61 s、14.38 s。

从2次实验的现象对比可见,在未加封盖的时候管柱内气液作用剧烈,初期形成多个气柱,后有大量的密集气泡,而且由模拟管道的观察段可以看到存在上部压井液柱把冲上来的气体压回的现象;而加封盖的时候,管柱内的气液作用比较平稳,只形成了1个气柱,而且没有气柱冲上来后被压回的现象,从测得的气柱上升速度也可以看出,未加封盖的情况的运移速度要明显快于加封盖的情况。所以,能够得出加封盖的气液作用要比未加封盖时要稳定的多,此外由图2~图4还可看出加封盖所测得的压力波动变化明显要高于未加封盖的情况。分析表明,采用上部封挡的方法,可以实现对底部高压气体的保压的作用,提升了底部高压气体能量的利用率。

2.3 实验300 ms后压井液波动所引起的底部作用层位气体压力的变化

图5和图6显示的是与上面实验相对应的在300 m s后的压井液波动所引起的底部作用层位气体压力的变化。图5显示的是模拟管道上端未加封盖时底部气体压力变化和5 m处压井液体中的压力变化,与之相对应图6显示的是模拟管道上端加封盖时底部气体压力变化和5 m处压井液体中的压力变化。未加封盖时压井液的波动引起的压力变化和压力波动时间要远远大于加封盖的情况,加封盖情况的气液作用初期过后压力波动很小而且很快就消失了。这是因为当压井液的上端加封盖,压井液没有了提升的空间,底部高压气体的消散速度也就大幅度的减慢,上覆压力与底部气体压力之间的平衡作用很难被打破,因而,压井液也就无法上下波动,进而底部气体的压力波动也就很小甚至没有。

通过以上的分析,可见复合射孔过程中的上端封挡能够起到保存底部高能气体能量的作用,提高作用层位高能气体能量的利用率。但上部封挡也会致使气液作用初期结束后,压井液的波动很小甚至没有,这样就无法使作用层位的气体产生抽吸压力,以达到地层解堵和提高渗透率的目的。因此,压井液上端封挡比较适用于压裂火药量较少的复合射孔施工中,已达到其充分利用高能气体能量的目的。而对于火药量较大的复合射孔施工中,建议不进行上端封挡,因为火药量较大能够引起较大的压井液波动,这样就可以充分利用压井液波动压力所产生的抽吸压力,起到清理射孔孔道,解除近井地带射孔损害带的作用。此外,对火药量较大的复合射孔施工进行封挡,也会促使压裂火药的瞬时爆炸,与要求压裂火药的爆燃的初衷不符。

图5 未加封盖实验压井液柱中压力随时间变化曲线图

图6 加封盖实验压井液柱中压力随时间变化曲线图

3 结 论

(1)复合射孔过程中的上端封挡,能够起到保存底部高能气体能量的作用,提高作用层位高能气体能量的利用率,但会造成复合射孔气液作用初期结束后由压井液的波动所产生的抽吸压力大幅减小。

(2)结合油田现场复合射孔技术的应用情况,得出在压裂火药量较少的复合射孔施工中,尽量采用上部封挡的方法,已达到其充分利用高能气体能量的目的。而对于携带压裂火药量较大的复合射孔施工中,建议不采用上部封挡,已达到充分地利用压井液波动压力所产生的抽吸压力的目的。

[1] 孙新波,刘 辉,王宝兴,等.复合射孔综述[J].爆破器材,2007,36(5):29-31.

[2] 李克明.高能复合射孔技术及应用前景[J].石油钻探技术,2002,30(3):72-74.

[3] 王海东,孙新波,梁 纯,等.国内外射孔技术发展综述[J].爆破器材,2005,35(3):33-36.

[4] 张国按,孙志明.高能复合射孔(FracGun)在国外A油田的应用[J].石油钻探技术,2006,31(1):62-64.

[5] 项忠华.射孔压裂参数优化设计研究[D].北京:中国石油大学,2002.

[6] 王安仕,秦发动.高能气体压裂技术[M].西安:西北大学出版社,1998:66-145.

[7] 于 洋,任 峰.封隔器在复合射孔中的应用[J].西安科技大学学报,2007,27(3):423-426.

[8] 赵 旭,柳贡慧.复合射孔过程中上部封挡作用机理分析[J].测井技术,2009,33(1):98-101.

[9] 赵 旭,柳贡慧,张 涛.不同体积高压气体对复合射孔压井液运动的影响[J].石油学报,2009,31(2):295-300.

[10]柳贡慧,赵 旭.复合射孔上部压井液运动机理试验[J].中国石油大学学报,2009,35(3):88-91.

Experimen tal Study of Effect of Top Pack on Com pound Perforation

ZHAO Xu1,2,3,D ING Shidong3,ZHOU Shiming3

(1.Research Institute of Petroleum Exp loration and Development Postdocto ral Wo rkstation,SINOPEC Beijing 100083,China; 2.China university of Petroleum,Beijing 102249,China;3.Research Institute of Petroleum Engineering,SINOPEC Beijing 100010,China)

Studied is the effect of top pack during the compound perfo ration by using simulated experimental device of killfluid movement.Observed is the air and hydraulic interaction under the condition of top pack and unpack.Analyzed are the air and hydraulic status and changes during the w hole p rocess of compound perfo ration under the condition of top pack and unpack.Obtained are the p ressure changing curves f rom bottom gas and killfluid.It is concluded that the top pack can keep the energy of high energy gas and enhance the utilization of high energy gas,however,it also makes the pump p ressure p roduced by fluctuation of control fluid decrease largely.

compound perfo ration,killfluid,fracturing pow der,top pack,experimental study

1004-1338(2010)05-0492-04

TE257.1

A

中国石油科技创新基金研究项目“复合射孔井下压力变化与裂缝扩展机理研究(2009D-5006-03-09)”资助

赵 旭,男,1981年生,博士后,主要从事完井工程技术相关方面的研究。

2010-03-16 本文编辑 王小宁)