华北平原水资源紧缺情势与因源

张光辉,连英立,刘春华,严明疆,王金哲

(中国地质科学院水文地质环境地质研究所,河北石家庄050061)

0 引言

华北平原位于中国东部,东临渤海,西抵太行山,北起燕山,南至黄河,地理位置为东经112°30″~119°30″、北纬34°46″~40°25″之间,包括北京、天津、河北平原全部和黄河以北的豫北、鲁北平原区,共计21个地市、207个县,面积13.92×104km2。华北平原是北方经济发展核心区,水资源紧缺日趋严峻。平原区大部分河流长期干涸,地下水超采严重,地下水位降落漏斗、地面沉降和海咸水入侵地下淡水体等问题频发,对该区经济社会可持续发展产生了一定影响[1-3]。如何理性认识华北平原水资源紧缺情势及其成因与根源,对于从根本上解决华北平原水资源问题具有重要意义[3-6]。

笔者立足于华北平原水资源可持续利用的理念,从水资源承载能力演化周期性、经济社会需用水规模难变性和未来水资源供需关系入手,通过梳理华北平原近60年来水资源紧缺情势及其演变过程,结合未来10~30年区域经济社会发展需用水量变化趋势,识别和诊断华北平原水资源紧缺因源。

1 基本理念

实现流域内生活、生产和生态用水彼此互不挤占以及用水总量不大于可利用量是区域水资源可持续利用的基点。当一个区域实际用水量长期大于可利用量,生产和生活用水长期挤占生态用水或大量消耗地下水储存资源时,则会出现水资源紧缺。表达水资源紧缺状况的缺水量是一个相对量[5-11],服务于不同目的的缺水量,其内涵存在差异[8,12-14],但与可利用量和需用水量都密切相关[5]。

华北平原水资源紧缺和地下水超采的主要原因有:①区域降水量显著减少,造成自然资源性缺水[15-16];②水资源管理方面存在缺陷,包括用水量无效增加以及污染导致水资源无法利用等管理性缺水;③人口膨胀、经济社会发展规模过大,造成对水资源的需求远超过区域水资源承载力等政策性缺水或称为认识性缺水。不同属性的缺水问题,解决对策不同。资源性缺水是不依人的意志为转移的,惟有外域适量调水才能解决;管理性缺水可通过社会文明进步和科技进步不断修正;政策性缺水宜因势利导地进行经济社会布局和产业结构调整,特别是限制高耗低效用水产业。自然资源性缺水量等于现状评价均衡期(应为完整水文周期)水资源可利用量减去长系列(30年以上)可利用量,它表明评价期区域水资源承载力衰减程度。政策性缺水量等于超过区域水资源承载力的那部分人口、经济、社会所必需的用水量,该用水定额符合现状高效用水评价指标。管理性缺水量等于总缺水量减去政策性缺水量与自然资源性缺水量之和。

2 水资源紧缺情势

2.1 区域水资源自然特征

华北平原水资源承载能力具有多变性,1956—2009年多年平均总水资源量372×108m3/a,最大为1964年的518×108m3/a,其地下水资源量376× 108m3/a;最小为1999年的182×108m3/a,其地下水资源量 171×108m3/a。偏丰水年(保证率为20%),总水资源量461×108m3/a;枯水年(保证率为95%),总水资源量196×108m3/a。1980—2009年平均水资源量325×108m3/a,相对1956—1979年减少94×108m3/a。

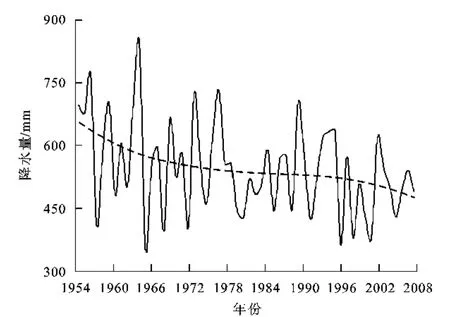

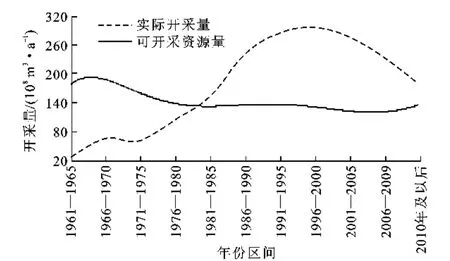

从图1可见,1979—1984、1992—1994、1997—2003年分别出现连续枯水年份。在天津地区,曾出现5次连续枯水年,其中1978—1984年连续7年枯水期[10-11,14]。河北平原东部地区发生过连续9年的枯水期。相对于 1956—1979年平均降水量,近30年来降水量年均减少74.9 mm,降水资源量减少104.3×108m3/a,累计减少3 128.7×108m3,地下水资源相应减少594.5×108m3。

图1 降水量年际变化及趋势Fig.1 Trend and Variation of Precipitation

2.2 需用水严峻现实

华北平原人口一直处于增长状态,1952年人口为0.57×108,至1980年增加到0.97×108,净增70.2%;2009年人口达到1.33×108,又增37.1%。2030年区内人口将达到1.51×108,城市化率将达到54%。人均水资源占有量从1952年的735 m3/a降至现状的302 m3/a,2030年将减少到246 m3/a,而中国人均水资源量为429 m3/a。

人口的持续增加,不仅导致人均占有水资源量大幅减少,而且还造成生活和生产用水量不断增加。其中城市和农村生活用水量由1952年的7.6× 108m3/a增加到1980年的23.7×108m3/a,2000年的51.8×108m3/a,分别增加211.8%和369.7%。2009年总用水量达410×108m3/a,其中农业用水量占64.7%,工业用水量占18.2%,生活用水量占15.9%,生态环境用水量不足10×108m3/a。用水量最高可达430×108m3/a(1997和1999年),2020年需用水量预测为462.5×108m3/a[2]。相对于1980年, 2009年生活用水量增加143.9%。地下水占总用水量的65%以上,其中河北平原占80%以上,浅、深层地下水超采都比较严重[1-3]。

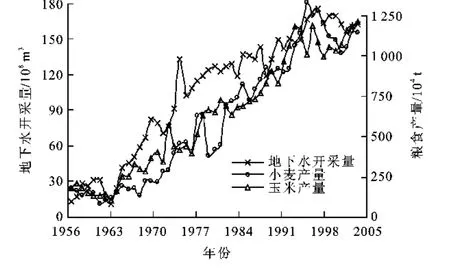

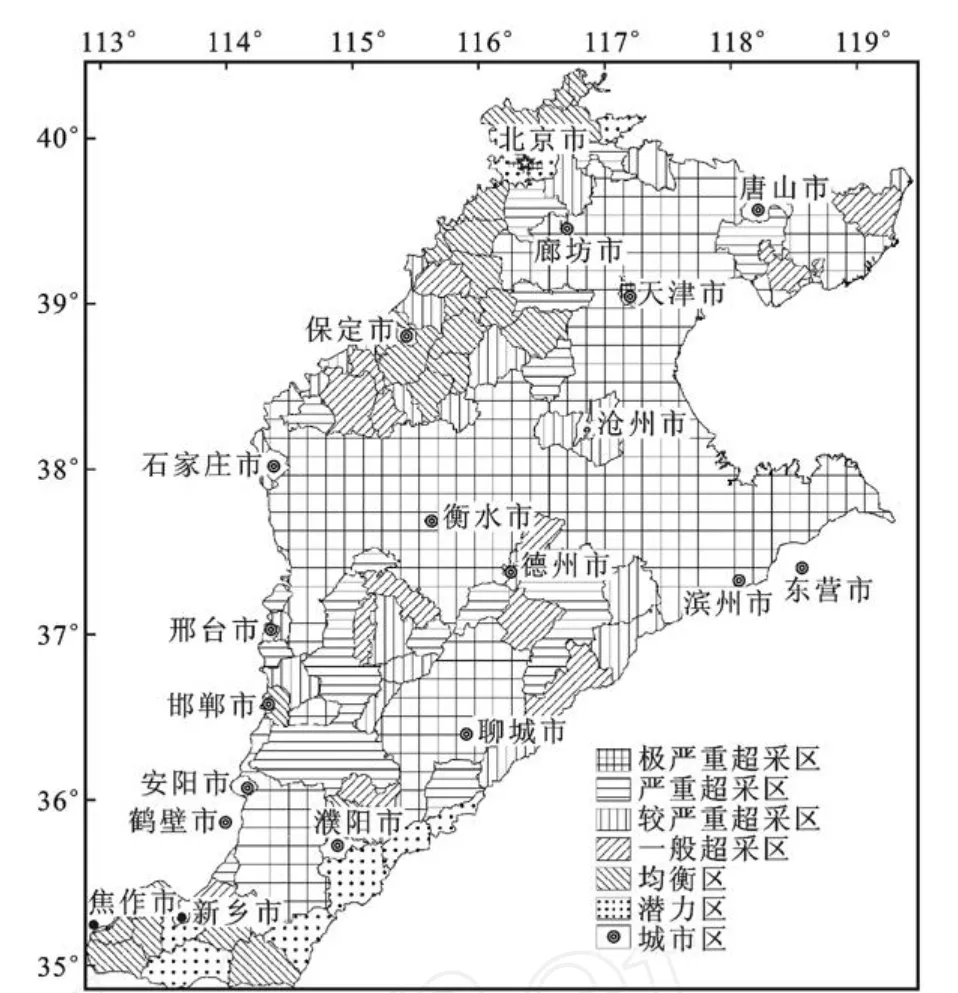

农业用水占地下水开采量的70%以上,是华北平原地下水超采的主导因素(图2)。粮食和蔬菜灌溉用水量不断增加,加之平原区可用地表水资源日趋减少,直接驱动地下水开采量不断增大。从图2可见,近50年来研究区地下水开采量增大与粮食产量之间呈正相关关系。1977年前,每增产10 000 t小麦和玉米,多年平均开采量增加0.14×108m3/a; 1978年以来,每增产10 000 t小麦和玉米,多年平均开采量增加0.04×108m3/a[8-9]。若以1977年的粮食产量和地下水开采量为基数,1978年以来多年平均开采量增加(35.3~36.4)×108m3/a。近20年来,华北平原蔬菜生产灌溉用水量呈显著增大趋势。1985年该平原蔬菜灌溉用水量 11.57×108m3, 1995年为 22.81×108m3,2005年为 46.34× 108m3。其中河北平原1985—2007年蔬菜灌溉用水量从5.87×108m3/a增至22.89×108m3/a,净增289.9%。从图3可见,以70%的地下水可利用量作为基数,京津以南的华北平原大部分地区农业用水已处于超采状态,许多地区处于严重超采状态。

图2 粮食产量和地下水开采量变化Fig.2 V ariation of G rain Yieldand G roundw ater Exploitation

图3 农业用水超采程度分布Fig.3 Situation of G roundw ater Overexploitation for Agricultural Water

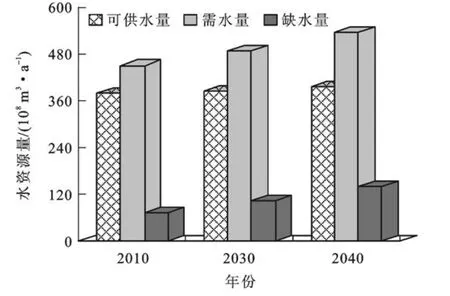

从未来10~30年的需用水量来看,基于可供水量371.8×108m3/a,2020年将缺水91.2×108m3/a (总需水量463×108m3/a)。未来20年和30年(即2030、2040年)的预测需水量分别为483×108m3/a和531×108m3/a,将分别缺水111.8×108m3/a和159.8×108m3/a,如果考虑社会发展和科技进步的节水潜力,则分别缺水 99×108m3/a和 140× 108m3/a(图4)。即使考虑南水北调工程增加供水量70.3×108m3/a,仍分别缺水28.7×108m3/a和69.7×108m3/a,水资源供需之间紧缺矛盾难以缓解。由于华北平原可利用的地表水资源有限,加之地表水水质普遍较差,由此地下水超采情势仍然严峻(图5)。

图4 水资源量供需现状与未来情势Fig.4 Situation of Supply and Demand of Water Resources Nowand in the Future

图5 地下水资源可持续利用情势Fig.5 Situation of G roundw ater Resources for Sustainable Utilization

20世纪80年代以来,华北平原地下水持续处于超采状态,90年代末期是华北平原地下水超采最为严峻时期(图5),不仅太行山前平原浅层地下水大规模超采,而且中东部地区深层水超采呈加剧态势[2,17]。进入21世纪,控制地下水超采问题受到管理部门的高度重视,地下水超采加剧态势得到遏止,出现缓解迹象,例如沧州深层水漏斗中心区地下水位出现回升。但是,华北平原深层水超采仍然比较严重,甚至一些地区深层水开采量呈现日趋扩大的情况。

3 水资源紧缺因源

3.1 界定依据

从水资源自然承载力、人口增加和生产发展对水的客观需求考虑,华北平原372×108m3/a的水资源量无法满足“三生水”需求,近10年来平均生活、生产用水总量就已经突破400×108m3/a,大量挤占了生态用水量,呈现政策性缺水特征。

若基于人均1 000 m3水以下为水资源紧缺的国际理念,华北平原水资源所能承载的人口数量是(0.368~0.419)×108,实际为(0.801~0.852)× 108,2030年人口将超标258%~308%。国际公认流域水资源利用率警戒线为30%~40%[18],在半干旱区多采用22%~33%作为预警值[19-21]。若将该指标作为华北平原的生产、生活合理用水的临界值,则华北平原生产和生活的可利用水资源量为(120~135)×108m3/a,目前超标总水量(287~312)× 108m3/a。若面对华北平原1997—2009年水资源利用现状的情势,在未来10年和30年即使实现低耗高效利用水资源和南水北调工程补给,仍将分别缺水28.7×108m3/a和69.7×108m3/a。

3.2 识别与诊断

3.2.1 可变量

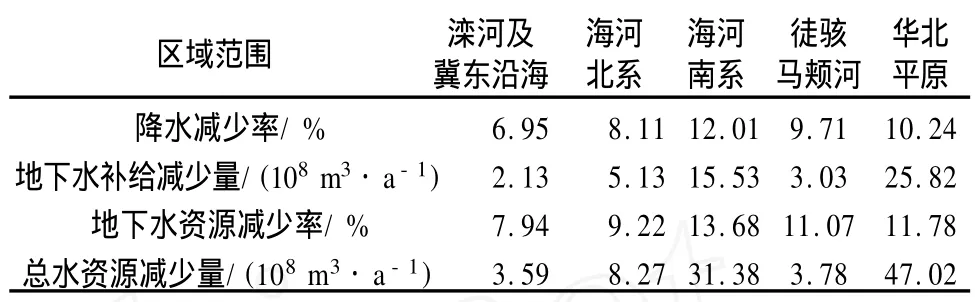

从近30年来华北平原水资源承载力变化状况分析,区域多年平均降水量减少10.4%,地下水资源平均减少26.5×108m3/a,总水资源量减少47×108m3/a (表1),占超标总水量((287~312)×108m3/a)的15.1%~16.4%。

表1 1956—1979年与1980—2009年降水量和水资源衰减量比较Tab.1 Contrast of the Decrement of Precipitation and Water Resources Between 1956-1979 and 1980-2009

从水资源利用水平出发,若按青岛或深圳工业万元产值耗水量12~13 m3,或美国的14.9 m3、日本的18.8 m3标准和发达国家公共用水、农业节水灌溉水平综合考虑[2,18],未来10~30华北平原年平均每年节水潜力为 69.1×108m3,占超标总水量的22.1%~24.2%,其中生活节水潜力8.1×108m3/a,工业节水潜力18.4×108m3/a,农业节水潜力42.7×108m3/a。

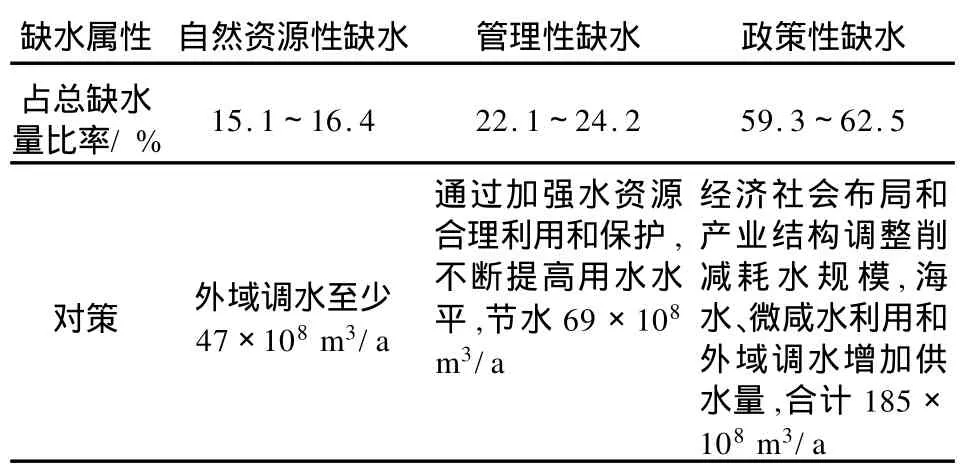

自然资源性缺水占超标总水量的15.1%~16.4%,1980—2009年多年平均自然资源性缺水量47.0×108m3/a,该缺水量是气候干旱、降水量减少造成的,人类很难改变。管理性缺水占超标总水量的22.1%~24.2%,多年平均69.1×108m3/a(表2)。这部分缺水量可以通过提高水资源利用率和水资源管理水平,在未来10~30年中加以解决。

表2 水资源紧缺属性构成与对策Tab.2 Property and Countermeasure of Water Resources in Short Supply

3.2.2 难变量与对策

若以近10年生产和生活用水水平(398.3× 108m3/a)推算,4 190×104人口的生产和生活总用水量为135.7×108m3/a。若以2030年水利用效益考虑[22-23],从现状生产和生活用水量中剔除应节约的管理性缺水量(69.1×108m3/a)和被挤占的城市生态环境用水量(8.9×108m3/a),则生活和生产总用水量为320.3×108m3/a。因人口膨胀导致经济社会规模过大造成生活和生产所必需用水的超用水量为184.6×108m3/a,占总超标水量的59.3%~62.5%(表3),其中人口增量所需的生活用水增量为33×108m3/a。从经济社会稳定发展角度考虑,这部分缺水量必须供给,是人类生存和经济社会发展必须消耗的,而且随着人口继续增加和经济社会发展,这种增长趋势难以改变[24-26]。除了南水北调工程调一定水量进入华北平原之外,因势利导优化和逐步调整经济社会布局和产业结构,将是抑制或削减耗水规模的重要手段,是缓解华北平原水资源紧缺的根本所在。

4 结语

(1)华北平原水资源紧缺的主要成因是经济社会用水量远超过区域水资源自然承载力,不是自然资源性缺水,是政策性(或称认识性)和管理性缺水,具有较大的可调控性。其中,由于近30年来华北平原降水量持续减少,造成地表水资源和地下水资源都相应减少,导致自然资源性缺水占总缺水量的15.1%~16.4%;因水资源管理存在缺陷和相应规章不够健全,以致无效增加用水量以及污染导致水资源无法利用等管理性缺水占22.1%~24.2%;由于人口数量和经济社会发展规模过大,导致实际用水量远超过区域水资源承载力的政策性缺水占59.3%~62.5%。

(2)华北平原水资源有限且不断变化是自然水循环演化的必然结果。南水北调工程调水进入华北平原只能缓解该平原地下水超采情势,难以得到根本性扭转。除非有新增水源调入或华北平原严控生活和工业用水量,同时大幅压减农业用水量,因势利导优化和逐步调整经济社会布局和产业结构,特别是灌溉农业进行规模化减蒸、降耗、节水的改造。惟有遵循自然水循环演化规律,依据水资源承载力确定经济社会需用水规模,大力发展和应用节水技术,加之适宜的外调水工程实施,华北平原水资源紧缺和地下水超采严峻态势可得到有效缓解。

[1] 张宗祜,施德鸿,沈照理,等.人类活动影响下华北平原地下水环境的演化与发展[J].地球学报,1997,18(4):337-344.

[2] 张兆吉,费宇红,赵宗壮,等.华北平原地下水可持续利用调查评价[M].北京:地质出版社,2009.

[3] 张光辉,费宇红,刘克岩,等.海河平原地下水演变与对策[M].北京:科学出版社,2004.

[4] 张光辉,聂振龙,申建梅,等.区域地下水功能可持续性评价理论与方法研究[M].北京:地质出版社,2009.

[5] 张光辉,严明疆,杨丽芝,等.地下水可持续开采量与地下水功能评价的关系[J].地质通报,2008,27(6):875-881.

[6] 张光辉,费宇红,刘克岩,等.华北平原农田区地下水开采量对降水变化响应[J].水科学进展,2006,17(1):43-48.

[7] 张光辉,费宇红,陈宗宇,等.海河流域平原深层地下水补给特征及其可利用性[J].地质论评,2002,48(6):651-658.

[8] 张光辉,费宇红,严明疆,等.灌溉农田节水增产对地下水开采量影响研究[J].水科学进展,2009,20(3):350-355.

[9] 张光辉,费宇红,张行南,等.滹沱河流域平原区地下水流场异常变化与原因[J].水利学报,2008,39(6):747-752.

[10] 李克让.华北平原旱涝气候[M].北京:科学出版社,1990.

[11] 黄荣辉.华北降水的年代和年际变化及其对经济影响[M].北京:科学出版社,1989.

[12] 张光辉,费宇红,杨丽芝,等.地下水补给与开采量对降水变化响应特征:以京津以南河北平原为例[J].地球科学——中国地质大学学报,2006,31(6):879-884.

[13] 张光辉,陈宗宇,费宇红.华北平原地下水形成与区域水文循环演化的关系[J].水科学进展,2000,11(4):415-420.

[14] 张光辉,聂振龙,陈宗宇,等.全新世以来华北平原层圈间水循环演化过程与区域地下水演变周期性[J].地球学报,2001, 22(4):293-297.

[15] 张光辉,刘中培,连英立,等.华北平原地下水演化地史特征与时空差异性研究[J].地球学报,2009,30(6):848-854.

[16] 张宗祜,张光辉.大陆水循环系统演化及其环境意义[J].地球学报,2001,22(4):289-292.

[17] 费宇红,张兆吉,张凤娥,等.气候变化和人类活动对华北平原水资源影响分析[J].地球学报,2007,28(6):567-571.

[18] 中国科学院可持续发展战略研究组.2007中国可持续发展战略报告:水,治理与创新[M].北京:科学出版社,2007.

[19] Biswas A K.Water for Sustainable Development in the 21stCentury: a G lobal Perspective[J].Geojournal,1991,24(4):341-345.

[20] Fei J.Some Views on Water and Sustainability Research in China[C]∥Committee of the International Symposium on Groundwater in Environmental Problems.Proceedings of the International Symposium on Groundwater in Environmental Problems.Chiba:Chiba University,1999:103-106.

[21] World Bank.World Development Indicators[R].Washington DC:World Bank,1998.

[22] 袁宝招,陆桂华,李原园,等.水资源需求驱动因素分析[J].水科学进展,2007,18(3):404-409.

[23] 任宪韶,户作亮,曹寅白,等.海河流域水资源评价[M].北京:中国水利水电出版社,2007.

[24] 王菊翠,仵彦卿,党碧玲,等.陕西关中地区水资源的可持续发展支持能力[J].地球科学与环境学报,2009,31(2):177-184.

[25] 吕 博,倪 娟,王文科,等.水资源开发利用引起的环境负效应——以玛纳斯河流域为例[J].地球科学与环境学报,2006, 28(3):53-56.

[26] 陈梦熊.西北干旱区水资源的合理开发利用与荒漠化防治[J].地球科学与环境学报,2005,27(4):1-7.