便携式智能快速输血输液装置的泵体设计*

种银保 刘九零 赵 安 王 晴

引 言

目前医疗机构使用的输液设备有普通输液器,加压输血输液装置,输液泵等。普通输液器是依据重力原理,液位差来进行输液。具有简易性和快速应急性;因此目前它是急救医学的标准方案[1]。如要使用这种输液器实现快速液体补充[2],则需同时在多个位置进行输注,这需要大量的医护人员,增加了护理负担[3]。在一些特殊条件如战灾伤员的担架护送,车、船、飞机运输伤员时的应急输液,采用这种输液装置进行输注将更加困难。加压输血输液装置[4]:充气输液,利用手动或电动方法向输液瓶、输液袋内注入气体,利用气体产生的气压压注液体进入人体。其优点是装置简单,可实现快速输注;缺点是所充气体对液体存在污染、气栓输液的威胁。加压输液,其原理是利用手动、机械或电动方法向软包装液体袋施加压力,从而达到加压快速输液的目的[5]。此类装置已具备了一定的院前急救、野外、战场救治的功能,但由于其并未从根本上去除莫非氏滴管,使用上存在一定的局限性。同时,在一袋液体输注结束时,液体袋更换操作不便会延误救治。

便携式输注装置[6-7]利用弹性囊(膜)的回缩压力以基本不变的流量将药液压出,直至排空囊内装的全部药液。这种装置可以随身携带,使用方便,多用于长时间或间断地输液。但此类装置仅适用于镇痛、化疗等微小剂量药物低速输注,因其直接接触药滴,每使用一次都需要灭菌才能重复使用,灵活性差。这些装置使用上存在一定的局限性,输液泵多种多样,常见的有蠕动泵、容积泵、脉冲泵、注射泵等,而以步进电机驱动的蠕动泵为主[8]。输液泵技术先进、智能化程度高,能应用于急救时液体快速输液,优点:精度高、误差小、安全可靠,特别适宜院内急诊、ICU、CCU等;缺点:体积、重量、功耗大,工作环境需要输液支架、交流供电,即使部分输液泵自带充电电池,但因一次充电使用时间太短(≤1 h)等,不适宜院前急救、野外、战场救治需要。

如何实现院前急救、野外、战场快速补液是军事医学、急救医学研究的热点[9],而研制便携智能快速输血输液装置的关键是具有体积小、重量轻、功耗低的微电机驱动的输血输液泵体。

2 泵体结构设计

如图1,本微电机输血输液泵体包括上方的输血输液板总成4和下方的微电机驱动机构5-9等主要零部件组成。

图1 输血输液泵整体结构图

2.1 输血输液板结构设计

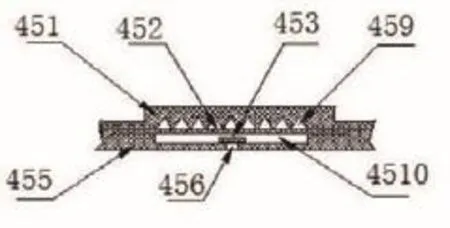

图2 输血输液板与空气消除膜片结构图

如图2和图3,输血输液板总成4由四个单向阀42A、42B、42C和42D、两根弹性泵管44A、44B,一块空气消除膜片45和阻抗探测电极457、458集成于输血输液基板41上构成。输血输液基板41采用医用有机玻璃PMMA压模制成,在其两端有相互平行的进液道47和出液道49,进液道47上有连接输血输液袋的进液口48,出液道49与空气消除膜片45的进液道454连通。在进液道47和出液道49的两端分别通过泵管接头43连接两根平行的泵管44A和44B,并分别在泵管接头43内设置单向阀42A、42B、42C和42D,所有单向阀均朝向出液方向单向开启。输血输液基板41采用PMMA材料,泵管44A和44B、单向阀42A、42B、42C和42D采用APSP硅胶。

图3 空气消除膜片与阻抗探测电极结构示意图

空气消除膜片45的详细结构如图3和图4,空气消除膜片45集成在输血输液基板41上,以泵体基板41作为膜片下体455,膜片上体451采用另一块板,两者粘合并超声焊接成一个腔体,并在中间设置亲水性空气阻隔膜片452,将腔体分割成上下两个腔,在下腔的底部设置有带排气膜片453的消气孔456,同时在上腔壁上形成有微型三角型沟槽459,形成毛细管空气消除阵列液路。进液道454从下腔接入,出液口46由上腔接出。阻抗探测器的两个阻抗检测电极457和458设置在出液口46处。

图4 图3的A-A剖面图

2.2 微电机直线驱动机构设计

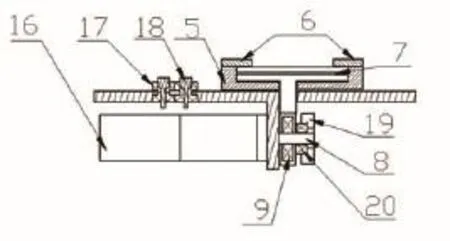

图5 微电机直线驱动结构图

如图1和图5,微电机驱动机构具有减速微电机16、摆动挤压头7、偏心轴承9、电路板11和电源装置等。它们安装在由机壳1和固定板2构成的壳体内。固定板2固定在机壳1上,在固定板2上通过锁定器3卡装输血输液板总成4。在固定板2上与输血输液板总成4上设置阻抗检测电极457和458对应的位置设置有导电柱18,通过导电柱18在阻抗检测电极457、458和电路板11之间实现电连接,导电柱18是通过弹性胶垫17安装在固定板2上的。减速微电机16通过轴8连接偏心轴承9,减速电机轴8的端部通过轴承20安装在轴承座19中。在机壳1上设置有变速旋钮15,与电路板11电连接,电路板11通过控制信号线连接减速微电机16,对电机进行变速控制。摆动挤压头7下部为U型叉状,叉在偏心轴承9上,随偏心轴承9的转动而左右摆动,摆动挤压头7上部的挤压头为T型,向上伸出于固定板2,并装在固定板2中间的导向槽5中,导向槽5上方固定定位板6对T型挤压头的上下位置进行定位,T型挤压头的两端分别正对输血输液板总成4上的第一和第二泵管44A和44B的侧壁,并在摆动挤压头7摆动时交替伸出导向槽5去挤压第一泵管44A或第二泵管44B。

2.3 驱动方式

本输血输液泵体设置了两种电源方式,一种是通过设置在机壳1外侧的低压电源插座10接市电,另一种是通过设置在机壳1底部下机壳12中的电池14和电池盒13,由电池14供电。

3 泵体的工作原理

3.1 液路连接

在输血输液前,将输血输液袋21(或瓶)通过输血输液管22与泵体总成4的进液口48连接,将空气消除膜片45上的出液口46通过标准Luser连接器23与输血输液针连接,挤压输血输液袋21,使单向阀42A、42B、42C和42D打开,整个管道液路系统充满输注液体。

本输血输液泵体的工作原理参见图6:

图6 液路工作原理图

3.2 输液原理

当液路连接好的泵体总成4卡装在微电机直线驱动机构后,摆动挤压头7预压弹性泵管44A、44B两泵管,启动微电机直线驱动机构的微电机16转动,摆动挤压头7一个头压缩弹性泵管44A时,单向阀42A打开,单向阀42B、42D关闭,充满第一泵管44A的液体流经空气消除膜片45后被输出;摆动挤压头7另一头退出44B泵管,借助泵管的弹性复位性能,单向阀42C打开液体同时被吸入,反之,当减速摆动挤压头7压缩第二泵管44B时,单向阀42D打开,单向阀42A、42C关闭,充满第二泵管44B的液体流经空气消除膜片45后被输出。摆动挤压头7另一头退出44A泵管,借助泵管的弹性复位性能,单向阀42B打开液体同时被吸入,摆动挤压头7摆动交替压缩第一和二泵管44A和44B,这样就会在标准Luser连接器23输出口形成具有一定压力的连续不断的液体输注给病人,类似于心房心室的连续工作原理。单向阀的阀瓣能阻止反流。

3.3 气泡报警

在输注过程中,当阻抗探测电极457、458探测到有气泡时、就会将信号通过导电柱18传输给电路板11,电路板11即控制减速电机立即停止工作,系统还可发出声光报警。

膜片的毛细管阵列液路气泡过滤技术是本装置特点之一,在急救中当输血输液袋掉到地上,或出现倒流,大量空气会进入管路。但是有了该膜片及单向阀,就不会出现此情况。单向阀可阻止倒流,将阻抗探测电极设置膜片的出液口处,在病人侧管路中,发现气泡立即停机,以确保万无一失。

4 试验

4.1 试验依据

试验检测依据国家《医用电气设备第2-24部分:输液泵和输液控制器安全专用要求》(GB9706.2)

4.2 试验条件

在25 ℃环境温度下,采用生理盐水进行测试,液袋与输血输液装置处于同一水平面。

表1 装置主要性能指标试验检测结果

4.3 结果分析

由表1试验检测结果可见,该装置在各档位液体流速实测值与设置值误差<10%,符合临床应用要求;能够检出0.02 mL的气泡,具有较高的灵敏度,优于国家标准;报警压力为719 mmHg,从实际发生阻塞到触发报警所用的时间为≤18 s,达到设计要求。

5 结论

本泵体结构独特、功耗低、6节AAA电池供电能连续工作8 h,重量轻(250 g)、体积小(99 mm×60 mm×45 mm)、携带方便,新颖实用的空气滤除装置设计,采用阻抗探测电极对输注全程进行气泡检测报警,使得整机具有安全性和实用性等特点。

[1]Bernard L.Lopez,Michael Bulette.The Power Infuser: A New Device for Rapid Fluid Infusion[J].American Journal of Emergency Medicine,2003:21(2):12-23.

[2]宋玉萍.急性失血性休克时应用输液泵输血的临床观察[J].中华临床医学研究杂志,2005,11(9):1284-1285.

[3]Wolfgang Hoffmann.Computer Controlled Titration with Piston Burette or Peristaltic Pump - A Comparison[J].Analytical and Bioanalytical Chemist ry,1996,356(3-4):303-305.

[4]吴小明,罗二平,申广浩,等.加压快速输液[J].医疗卫生装备,2003(10):362-363.

[5]Pavloetal.Pressure Infusion Apparatus[J].United States Patents,1998,20(10).

[6]徐明.便携式智能化医用输液系统的研究[D].哈尔滨工业大学机电工程学院,2006.

[7]Thompson,et al.Portable Infusion Device[J].United States Patents,1992.12.

[8]Hong S.,Lee J.S.,Park J.W.,Nam K.,Ko Y.P.,Jo Y.H.Development of an Implantable Drug Infusion Pump[J].Conference Proceedings 26th Annual Internation Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society,2004(26):3440-3442.

[9]Robert M.Hardaway Traumatic shock aliaspost traumatic critical illness[J].2000,66(3):2841.