二十世纪五十年代皖西北稻改运动的初步研究** 本文得到华东师范大学2010年度校级“博士研究生学术新人奖”基金 (XRZZ2010011)资助。——以临泉县为例

葛 玲

1958年冬天,淮北平原上白雪皑皑,幸福沟的工地上歌声嘹亮、热火朝天。淮光社的社员正在挖河沟,为改种水稻做准备。在经历了几个月的抗旱斗争后,社里的5000亩水稻终于获得了大丰收,而整个淮北平原上也到处飘溢着稻花香。由于改种水稻取得的巨大成绩,淮光社受到了上级领导的高度重视,检查团随后来到社里参观。这是1959年安徽省新闻制片厂拍摄的纪录片《千里淮北稻花香》中描述的情景。影片以20世纪50年代遍起于阜阳地区的稻改运动为背景,通过描述淮光社在干旱的条件下水稻依然获得丰收,向人们述说了淮北稻改的可行性。

在50年代的社会主义建设热潮中,因地制宜地进行农业生产改革被普遍认为是提高粮食产量的重要举措。安徽稻改运动的萌生也受到了此种意识的影响。也正因为此,稻改运动成为50年代安徽农业生产改革的中心工作,不过,迄今为止学界对生产改革的专门性研究还不多见。黄宗智在有关长江三角洲的研究中曾关注到将单季稻改为种双季稻的情形,但由于其注意力主要集中于改种的生产效果,所以对改种的过程着墨不多①〔美〕黄宗智:《长江三角洲小农家庭与乡村发展》,中华书局,2000年,第224—225页。。珀金斯同样发现了50年代的“北京政府在推进双季稻的发展上投入了很大的力量”,只是他所关注的主要是这种耕作方式变革所面临的现实困难,并未呈现改革的逻辑及其推进过程②〔美〕德·希·珀金斯著,宋海文等译:《中国农业的发展 (1368—1968年)》,上海译文出版社,1984年,第53—54页。。周多礼曾在有关安徽“三改”的回顾性文章中提及稻改,不过因作者的关注点在总结“三改”的经验教训,因而并未太多关注具体的实践层面,也就很难为我们呈现当年稻改的复杂情景③周多礼:《试论50年代安徽省农业“三改”的经验教训》,《党史纵览》2000年第3期。。可以想见,与黄、珀笔下的“单”改“双”相比,安徽省在淮北地区推进的“旱田”改“水田”对乡村社会的冲击要更大一些。当然,在我们看来,无论是全国的“单”改“双”,还是淮北的“旱”改“水”,都体现了新政权在推动农村生产发展上的理想化追求。而稻改在实践中的曲折,则揭示了理想与现实之间的距离。而由于淮北稻改的力度之大,导致此种距离体现得尤为明显。本文尝试以皖西北地区尤其是临泉稻改为主要背景,从上下互动的角度呈现稻改运动萌生的最初动因及其在初期实践中所面临的客观困难,并简单讨论与现实相距甚远的理想化追求给乡村社会带来的影响。

一、誓要淮北变江南:稻改的提出

针对淮北和沿淮地区多灾低产的历史状况,1953年9月6日,安徽省委第一书记曾希圣在省委扩大会议上提出要对农业生产进行三项改革,即:改变和提高夏季收成的比重;改种高产作物和耐水作物;改变广种薄收的习惯④《安徽省志·农业志》,方志出版社,1998年,第4页。。这里所提出的第二项改革,即改种高产作物和耐水作物,对于淮北而言,就是通过将旱田改为水田来种植水稻,同时也在部分旱田改种高产的胜利百号红芋和马铃薯。对此,安徽省第二次农村工作会议明确说明:“淮北地区要保证做好低洼地区的‘旱改水’,淮南丘陵地区要将真正无水源的水田逐步改造种旱作物;沿江稻田区要大力改种双季稻;山区要切实改做梯田。同时各地都要将明年春秋两季马铃薯和胜利百号山芋的种植工作,周密计划,保证做好。”⑤安徽省委农村工作部:《安徽省第二次农村工作会议总结 (草稿)》(1953年),临泉县档案馆藏,档案号121-1-3。由此次会议精神可见,最初的“三改”是在充分结合地方实际的基础上,省委试图通过农作物种植结构的改变实现总产量提升的一次尝试。

同年的11月25日,阜阳地委制定的《关于改种水稻初步计划》,也表露了改种高产作物的现实考虑,“我区由于连年灾荒,粮食歉收,群众生活较为贫困,特别是湖窪地区内涝灾害更为严重,在1952年统计就有一百一十一万六千七百三十八亩不收。省委为了我区灾情翻身,计划在我区改变群众的种植习惯,多种高产作物”。⑥阜阳地方委员会:《关于改种水稻初步计划》(1953年11月25日),临泉县档案馆藏,档案号3-2-34。显然,在决策者看来,改种水稻可以避免涝灾、提高粮食产量。由此看出,省委提出改种水稻的初衷无疑是很好的,不过却忽视了农民的种植习惯和当地的自然条件,也就为之后政府与农民的“水旱之争”埋下了伏笔⑦有关稻改运动中政府与农民之间“水旱”之争的详细情形,我们将另文论述。不过需要说明的是,“水旱”之争的出现,并不仅仅源于农民的种植习惯,而是稻改在实践中逐渐演变为一场不顾现实条件限制的政治运动,脱离了地方的实际。。在最初的改种水稻任务中,阜阳专区分配到的是10万亩,“水稻分配我区十万亩,(马铃薯、胜利百号红芋另有计划)变内涝地区为保收多收地区以改善群众生活,这就是社会主义在农业生产上的改革之一”⑧阜阳地方委员会:《关于改种水稻初步计划》 (1953年11月25日),临泉县档案馆藏,档案号3-2-34。。我们由“分配”二字已经可以感受到在稻改中自上而下的行政命令。既然由最初根据地方实际而实行的生产改革演变成为自上而下分配的“任务”,那么对基层政府而言,稻改的推行就不能仅仅结合本地实际了,还要考虑到上级的期望。而与自主性的生产改革不同,稻改一旦成为分配下来的“任务”,基层政府的选择余地势必会大大缩小。

阜阳地区领到的10万亩水稻改种任务必须自上而下继续分配,“我们五四年计划初步意见:计阜阳6397亩,凤台51900亩,颍上2万亩,阜南3万亩,涡阳6500亩,临泉280亩,太和3000亩,界首200亩,蒙城50亩,亳县20亩”①阜阳地方委员会:《关于改种水稻初步计划》(1953年11月25日),临泉县档案馆藏,档案号3-2-34。。在此次分配中,临泉县分到的改种任务仅有280亩,相对其他县来说,是比较少的。这体现出决策者在稻改的初期,还是比较谨慎的,并没有瞬间大面积铺开的意思。当然,临泉的少量任务也可能是决策者们考虑到了该县现有的自然环境以及既有的农作物种植习惯。实际上,临泉县在新中国成立前从未有过水稻种植的历史,只在少数地方种植过旱稻②《临泉县志》,黄山书社,1994年,第89页。。这并不是临泉人不愿意种植水稻这种高产作物,而是当地的气候、土壤条件实在不适合种植水稻。

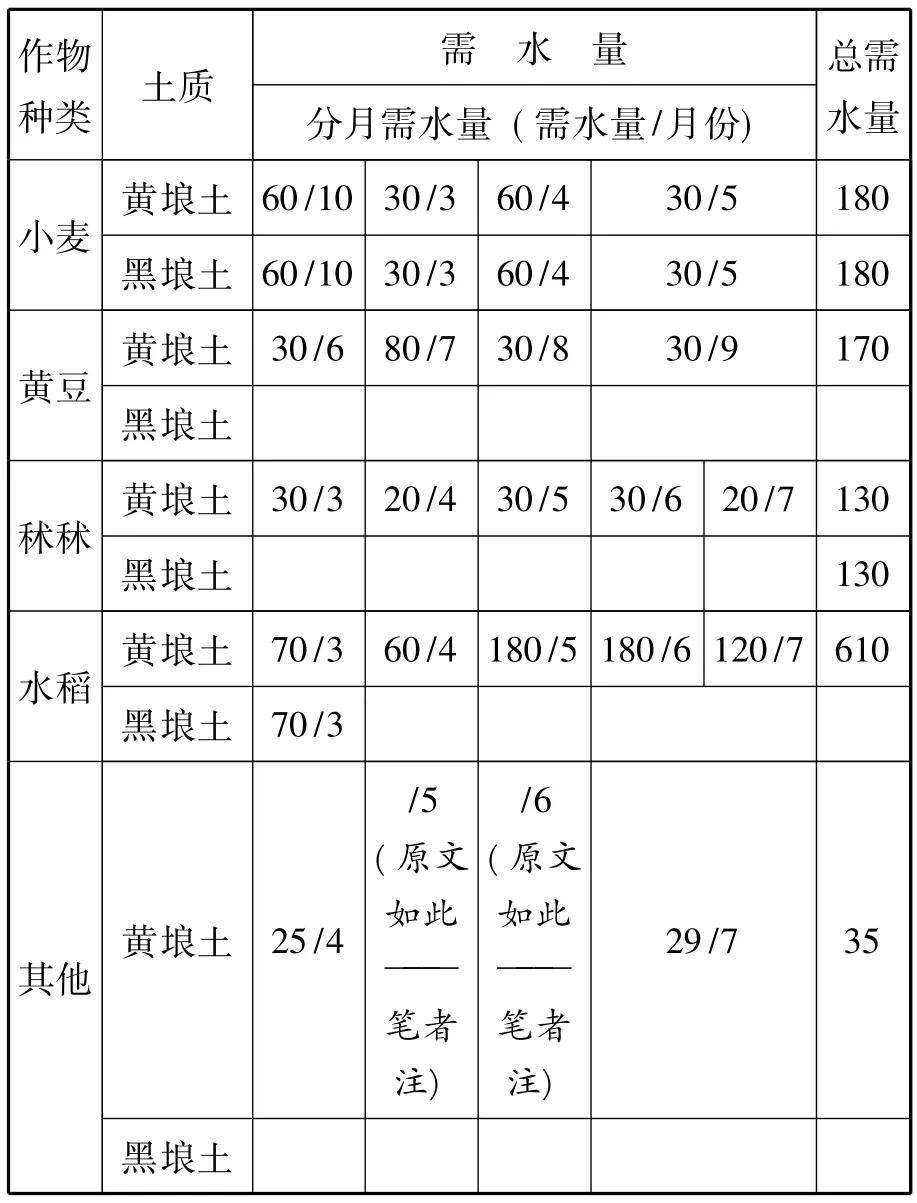

临泉位于淮北冲积平原西南部,境内土壤主要有:砂礓黑土、潮土、棕壤三类,其中砂礓黑土占总耕地面积的90.01%,③《临泉县志》,第62页。是临泉最主要的土壤类型。它的主要特点是:结构不良,土壤水整体运动性强,蒸发量大,在干旱时土体收缩发生的裂隙,更加强了蒸发作用,耕作层下毛管性能微弱,导水性差,水分运动缓慢且上升高度较小,遇久晴不雨天气,提早和加重了作物的旱情④《安徽省志·自然环境志》,方志出版社,1999年,第271页。。正是由于砂礓黑土运动性强,蒸发量大,保水能力较差,所以当地群众称其是“漏风土”,也就是说存不住水。而相比于其他作物,水稻对水分的要求是很高的,这从表1中可以看得出来。

表1是1955年临泉县水利局对各种农作物需水量所作的调查,表中显示,水稻的需水量是旱作物的4倍至5倍。或因于此,在得知当地要改种水稻后,农民纷纷表示了自己的不理解,“漏风土不能改,改了也不能多收”。“一方水土养一方人”。⑤临泉县委农工部: 《临泉县1958年水稻栽培总结》(1958年11月17日),临泉县档案馆藏,档案号121-1-26。老年人由于经验丰富,反对的声音更强一些,“由于旱改水在我区是第一次推行,加上群众历年缺少这一作物的种植习惯,所以接受任务的抵触思想普遍较重。如李湖乡的双河高级社李小庙生产队,我区稻改基地。接到旱改水的任务以后,干群一直反映说:‘我们这里是浴土,漏水地。咋能种稻呢?’最突出的是李平斗 (七十多岁)、李振生 (五十多岁)等人说:‘种稻么?那得要不漏水的地才行,像去年春节咱队打的一个池,还用清灰打了垫了弄了好几遍,头天放进一池水,第二天就漏光了。政府叫在咱这种稻真是胡屌弄,能吃嘴稻才能哩。”⑥临泉县老集区委会:《老集区上半年农业生产专题报告》(1956年8月14日),临泉县档案馆藏,档案号3-2-109。农民以自己多年的耕作经验对改种水稻提出了质疑。

表1:农作物需水量调查表 (单位:立方米)

就自然条件而论,临泉不仅土壤保水能力差,而且气候原因也使得土壤水分蒸发量很大。“历年平均蒸发量为1695.3毫米,夏季平均681.1毫米,冬季最少,为198.1毫米。全年蒸发量的月际变化以6月份最大,为281.4毫米; 1月份最少为60.3毫米。”由此可见,每年的6月份可能是当地土壤保水能力最差的时期。而由表1可知,5月至7月三个月正是水稻需水量最大的时期,这也意味着,临泉的气候条件不利于水稻的正常生长。也正是由于这样的自然环境,长期以来,临泉县农作物种植结构一直以小麦和红芋的二茬轮种为主,两种作物的播种面积占耕地面积的75%至85%,1954年改种水稻在临泉历史上是第一次。①《临泉县志》,第58、88、89页。

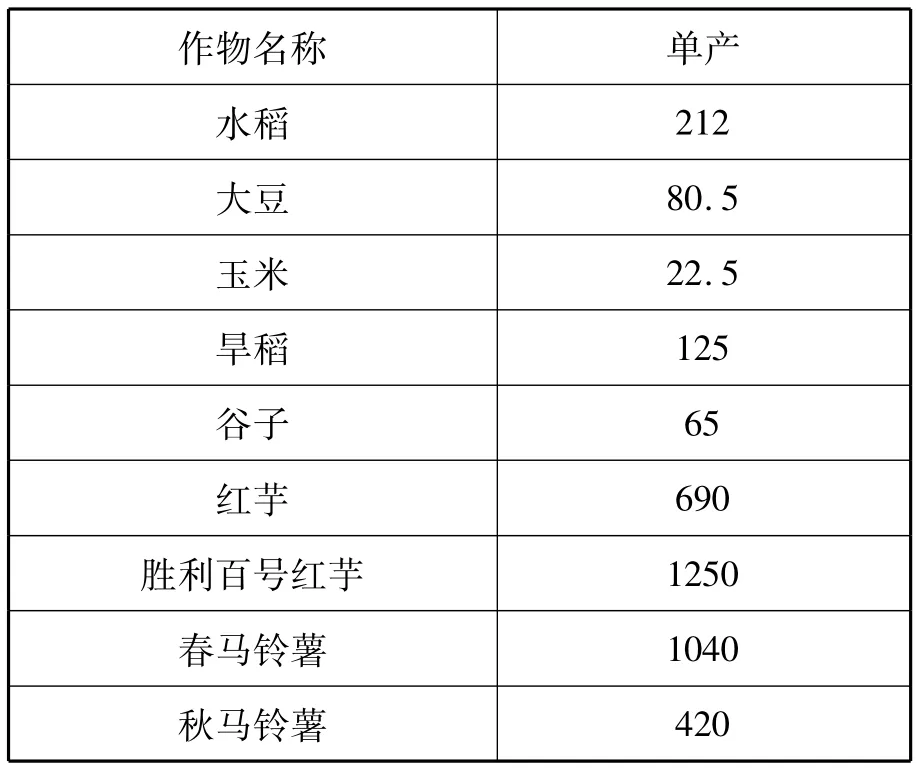

尽管自然条件有限,但临泉必须完成分配到的280亩水稻任务。为此,在1954年4月4日,县里召开了农业“三改”座谈会,最终决定在艾亭区阎集、双龙两乡改种水稻。选定艾亭区作为水稻试验基地,是有一定道理的。前文已述,由于临泉县土壤保水能力差,所以水稻必须种在有水源的地方,以便时时灌溉。而艾亭区面临洪河,有引水灌溉的条件。“艾亭区面临洪河,地势高漥不平,土质为黄土,死白土较为贫瘠占有230亩,乌白土较好有58亩,由于过去反动派统治压榨剥削,不兴水利,历年来常遭受不同程度的旱涝灾害,产量很低,单位产量在百斤以下,群众生活贫困。”②临泉县农业局:《临泉县艾亭区双龙乡团结农业生产合作社水稻丰产经验》(1956年4月3日),临泉县档案馆藏,档案号121-2-8。临河的自然条件加上自然灾害频发导致的生活贫困,这样的情形似乎很符合省里“三改”的精神要求,表面看来临泉在艾亭推进稻改应是无奈中的最好选择了。而这初次的尝试效果又如何呢?是否真能达到预期目标呢?1954年县委农村工作部对各个区的秋收作物收获量进行了一次调查,详情参见表2。

表中显示,1954年的水稻种植还是比较成功的,单产212斤,明显高于大豆、玉米等农作物。当然,这个数字的真实性有待考证,因为它与《临泉县志》所记载的单产数据存在一定差距,“临泉县1954年开始改种水稻,艾亭区俞楼乡栽316亩,单产91公斤”③《临泉县志》,第89页。此处提到了在俞楼乡栽种水稻316亩,与我们前文所引用的《县志》第13页记载的“在艾亭区阎集、双龙两乡改种水稻”明显存在矛盾。笔者为此查阅了相关资料,发现在临泉县并不存在俞楼乡。之所以出现这种矛盾现象,应该是《县志》的编者笔误所致。。县志所记载的单产91公斤的产量与212斤存在30斤的差距。如果说此处30斤的差距尚且可以忽略不计的话,那么随后出现的一个单产数据实在是有点过于“鹤立鸡群”了。1956年,在总结艾亭区团结社的稻改经验时,提到了1954年的水稻产量,单产直线上升到321斤。“艾亭区双龙乡团结社在五四年改水稻49亩,收15729斤,其中有11亩均在600斤以上,比当地黄豆每亩 (60斤)增产261斤。”④袁永森:《团结社稻改二年年年获得了丰收增产》(1956年3月30日),临泉县档案馆藏,档案号3-2-107。经计算后,亩产达到321斤。其中11亩单产还在600斤以上。600、321、212、182,这四个数字的差距就有点大了。当然,相对而言,《县志》记载的182斤的单产数据更为可信一些。这一年稻改运动在临泉县开始全面推广,而团结社、艾亭区作为稻改的典型,在总结“被推广”的先进经验时,产量出现一定程度的拔高当在情理之中。实际上,稻改已经为团结社、艾亭区带来了巨大的荣誉,该社1954年即被评为安徽省三等劳动模范单位,1955年艾亭区又被评为省一等劳动模范单位①袁永森:《团结社稻改二年年年获得了丰收增产》(1956年3月30日),临泉县档案馆藏,档案号3-2-107。。在这些荣誉面前,团结社以及艾亭区的领导们略为拔高当初的产量也是可以理解的,而为了配合大规模展开的稻改运动,上级对这样的拔高想必也不会太较真。只是直到1955年,临泉县水稻单产才提高到了250斤,这无疑从侧面验证了182斤数据的可信度②《临泉县志》,第89页。。

表2:1954年艾亭区农作物收获量调查统计表(秋收作物)(单位:市斤)

在经历了艾亭区的成功试种后,1955年临泉县将试种范围扩大到了瓦店区。在瓦店区八里坡试种30亩,单产提高到250斤。不过总体而言,这两年的水稻种植仍然处于试种阶段,仅仅在几个区进行了改种,影响并不是很大。

二、淮北唯有变江南:高产期望中的稻改

1956年1月23日,中共中央政治局提出了《一九五六年到一九六七年全国农业发展纲要(草案)》(以下简称《纲要》)。《纲要》对未来12年的粮食产量进行了规划:“从1956年开始,在12年内,粮食每亩平均年产量,在黄河、秦岭、白龙江、黄河 (青海境内)以北地区,由1955年的150多斤增加到400斤;黄河以南、淮河以北地区,由1955年的208斤增加到500斤;淮河、秦岭、白龙江以南地区,由1955年的400斤增加到800斤。”这就是有名的“四、五、八”。《纲要》不仅对未来12年的粮食产量指标进行了规划,更明确指出改种水稻是实现目标规划的重要措施,“多种高产作物。首先是增加稻谷的种植面积,应当利用一切可能利用的水源,多种稻谷。从1956年开始,在12年内,要求增加31000万亩稻谷、15000万亩玉米和1亿亩薯类”。③《1956年到1967年全国农业发展纲要 (草案)》,《人民日报》1956年1月26日。《纲要》的出台无疑证明了安徽省委的先见之明,也坚定了省委推广稻改的信心。而在《纲要》精神的鼓舞下,临泉也迅速掀起了遍及全县的稻改运动。1956年全县水稻种植面积从1954年的280亩猛增到3.26万亩。而且为了在更短的时间内提高单位面积产量,县里开始尝试种植双季稻,不过这一尝试并不算成功,平均单产只有58公斤。④《临泉县志》,第89页。

1956年稻改运动的迅速推广并未带来产量的急剧增长。尽管如此,刚刚颁布的《纲要》仍然成为稻改运动的助推器。此后,稻改与《纲要》被紧密地联系在一起。在临泉县关于《纲要》的讨论中,稻改成为一个不可逾越的话题。“讨论内容:除了具体讨论纲要以外,根据省地委指示,特提出几个地区性的问题希加进去,一并讨论。稻改在我县是否是增产的好办法?你区、乡、社、队稻改面积可以扩大多少?怎样才能把稻改工作搞好?”⑤临泉县委员会:《关于组织群众讨论全国农业发展纲要 (修正草案)的通知》(1957年11月9日),临泉县档案馆藏,档案号121-2-12。讨论内容的设置已经决定了这种讨论只是一个走过场。因为“你区、乡、社、队稻改面积可以扩大多少?”这个问题的提出已经暗含了“稻改是增产的好办法”。如果存在稻改不是增产的好办法这种可能,那么稻改面积可以扩大多少这个问题也就失去了意义。此时对于稻改是否是增产好办法的讨论,其用意并不是讨论稻改是否可以增产,实际上是为稻改运动扫除思想障碍,论证稻改运动的正确性。

《纲要》的出台不仅为稻改运动的推行提供了更高一级的合法性支撑,同时也使稻改的推行成为箭在弦上、不得不发之举。在《纲要》对12年后粮食产量的展望中,淮河以北地区被赋予的目标产量是500斤。在安徽省委看来,实现粮食单产500斤的目标,搞好稻改是必然选择。曾希圣在1961年为稻改辩护时即讲到这一问题:“有些同志认为过去改革改坏了,就把一切好的东西都否定,这就不对了。如双季稻,现在不提了,把淮北改种水稻看成是个害,套种不讲了,工具改革不讲了,到底这些东西是否可以干得。过去的错误原因究竟在哪里?我说淮北将来要实现农业发展纲要所提的500斤的话,不从水稻解决问题,是实现不了。麦子收得好,收250斤,再种一季黄豆,收得好是200斤,也达不到500斤。麦子普遍收250斤就相当困难。水稻一亩地搞600斤,可能性就比较大。”①曾希圣:《在地市县委第一书记会议上的总结报告》(1961年4月23日),临泉县档案馆藏,档案号3-2-245。从曾希圣的这段辩护词中,可以体会到,在《纲要》将亩产量500斤树为奋斗目标的前提下,改种水稻就成了一件明知不可为而为之的事情。这个时候的稻改,显然已经不再仅仅是一个提高农业产量的尝试了,而成为实现500斤单产指标的必然选择。

实际上,不仅省委书记对稻改的这种“新”作用有切身体会,临泉县委第一书记赵宋也是深有体会。“三年实现淮北稻改化,那时认为只有扩大水稻面积才能超纲要,根本不顾条件,不问可能,而盲目扩大水稻。”②赵宋:《代表县委对几年来工作中的错误的 (初步)检查》(1961年8月18日),临泉县档案馆藏,档案号3-1-316。正因如此,实现纲要随后也成为县委论述稻改必要性的主要根据,“为迎接农业生产大跃进的高潮,提前实现农业发展纲要 (修正草案),使低产变高产,使淮北变江南。而搞好稻改工作则是完成这个重大任务所采取的主要措施”。③临泉县委农工部:《关于做好对请进稻农安排工作的意见》(1958年3月5日),临泉县档案馆藏,档案号121-1-26。这些都表明,《纲要》的出台对地方农业生产方式是有很大影响的,在“四、五、八”这一产量杠杠下,淮北唯有变江南,才可能实现这一目标。

三、淮北焉能变江南:“短缺”中的稻改

在“淮北变江南”口号的影响下,1958年,临泉县水稻种植面积急剧扩大。这不仅表现在年度计划的跨越性,同时也表现在一年计划的不断变更、加码上。具体可参见表3。

由表中数据可见,1958年稻改面积是1957年的22倍,增长幅度之大让人惊讶。而这种大幅增加也就为后来各种资源的紧张埋下了伏笔。

实际上,1958年临泉水稻种植面积的“大跃进”不仅表现在年度计划的急剧扩张,同时体现在计划的随意性之强、变更速度之快。这一情形,我们可以从1958年稻改计划的修订中有所发现。1958年1月12日县委电话会议指出:“为了争取今年农业大丰收,县委研究水稻再增加6-7万亩。”④临泉县委办公室:《县委电话会议记录稿》(1958年1月12日),临泉县档案馆藏,档案号3-1-149。这里我们无法得知具体的稻改任务。不过,结合4天后的另外一份记录稿,则可以推断出水稻任务有多少。1月16日的县委电话会议记录稿指出“稻改任务被增加到了20万亩”⑤临泉县委办公室:《县委电话会议记录稿》(1958年1月16日),临泉县档案馆藏,档案号3-1-149。。两者结合可见,该县1958年1月12日之前的稻改面积是14万亩左右。在1月12日县委电话会议上被增加到20万亩。不过,这一“跃进”过程并没有至此结束。据县委农工部2月24日的一份文件显示,此时1958年的稻改计划又进一步蹿升至27万亩⑥临泉县委农工部:《关于认真做好稻改工具工作的意见及初步分配提水工具的打算》 (1958年2月24日),临泉县档案馆藏,档案号121-1-26。。大概一个半月后,27万亩的稻改计划被再次修改。农工部4月6日的一份文件显示,稻改计划再一次被增加到了37万亩⑦临泉县委农工部:《火速准备好稻改工具》(1958年4月6日),临泉县档案馆藏,档案号121-1-26。。最终,临泉县1958年的稻改计划定格在了37万亩。当然,计划急速修订背后的情景,我们无从获知,但可以显见地是,短短4个月内,临泉稻改计划即由最初的14万亩猛蹿到37万亩,增幅高达1.6倍,可见,1958年水稻改种计划的随意性之强。37万亩水稻改种任务,无疑需要一系列的条件保障,比如说水源、工具、种子、劳动力等。临泉真的已经具备增加23万亩水稻改种任务的条件么?如果说劳动力尚且可以以超负荷劳动来满足新增23万亩水稻的需求,那么水源、工具在短短4个月内是不可能急剧增加的。事实上,临泉作为一个历史上从未有过水稻种植习惯的地区,灌溉工具完全是从无到有的。23万亩水稻需要的灌溉工具并不是一个小数目,短期内无法生产出来。也正因如此,计划在制订之初,就已经注定了是无法完成的。

表3:临泉县历年稻改面积 (单位:亩)

水稻大面积种植后面临的第一个难题,就是安家困难。由于临泉土壤存水能力差,水稻必须安家在有水源的地方。县委在指示中也不断强调应根据水源安家定块:“稻改任务应根据各地的水源、劳力、作物茬口等不同情况迅速分配到生产队,做好安家定块。”①阜阳地方委员会:《地委关于1959年稻改计划和增产措施的通知》 (1959年2月14日),临泉县档案馆藏,档案号3-2-165。此前水稻改种面积较小时,在安家的过程中,基层干部还可能有条不紊地根据水源安家定块。但是,当水稻大面积种植之后,需要安家的水稻实在太多,基层干部发现这一安家任务已经很难按要求完成。但上级分配的任务是必须完成的,为了完成任务,很多没有水源的地也种上了水稻。“黄岭区爱华社郭庄队38亩水稻,现在没一亩有水源。杨桥区和平社马华大队育秧40亩,有20多亩因缺水晒干,现在由于地下水位低,灌溉也比较困难。水车必须安几节才能灌到田里。”水稻没有水源,旱死的可能性就比较大了。不仅临泉出现了这种问题,皖西北的其他县也出现了水稻大面积缺水的情况。阜阳地委在检查过程中就发现,“太和经检查56000亩安家无水。亳县有56106亩无水”②阜阳地委农工部:《当前稻改准备工作情况与意见》(1958年2月25日),临泉县档案馆藏,档案号121-2-14。。动辄五六万亩的缺水面,可见问题的严重性。其实,即便靠近水源,灌溉也是非常困难的,因为临泉地下水位比较低。上文所提到的马华大队已经遇到了这一问题。“临泉县地下水埋深较浅,一般深度为0.5-3米,年均变幅2.5米。给水度0.05。浅部地下水是主要水资源,中深部补给条件差,水资源不足。”③《临泉县志》,第61页。当然,尽管灌溉困难,如果有灌溉工具,还是存在灌溉可能的。但不幸的是,当时不仅水源短缺,就连灌溉工具也非常紧张。

灌溉工具的紧张程度,在稻改任务增加到37万亩之后,临泉县委有很深的体会。所以在1958年4月6日发出了《火速准备好稻改工具》的通知,提出必须加快制作工具的速度。“火速”二字已经将县委的急迫之情刻画得淋漓尽致。“今年稻改任务37万亩,比去年大了几十倍,如果工具问题不能及时解决,显然顺利地完成稻改任务是不可能的。全县原有的灌溉工具只能灌溉88700亩,入春以来新制水车3000多部,按每部灌溉10亩计算,全县现有水车只能灌溉12万多亩,显然离稻改的需要尚差很远。”④临泉县委农工部:《火速准备好稻改工具》(1958年4月6日),临泉县档案馆藏,档案号121-1-26。面对如此情形,县委的急切心情可以理解,不过此时他们能做的只能是督促下级加快赶制水车。为此,县委甚至提出对于工效低、磨洋工的要开展辩论。“全县有木匠近4000人,将80%的组织起来,提高工效,连夜赶制。根据力量从现在起每天要赶制水车228部,耙106部,耖101个,每天要根据这个任务来检查进度,超额完成了要介绍经验,完不成的要检查原因。像胜利一社71个工做一部水车,要检查原因,对磨洋工思想不好的要学邢塘的办法,开展辩论。”⑤临泉县委农工部:《火速准备好稻改工具》(1958年4月6日),临泉县档案馆藏,档案号121-1-26。即使这样,最终也未能完成任务,很多地方没有水车,“黄岭区有124个生产队没一部水车”⑥临泉县委农工部:《当前春稻插秧中应注意解决的几个问题》 (1958年5月21日),临泉县档案馆藏,档案号121-1-26。,缺少稻改工具,在当时也不是临泉独有的现象,其他县同样如此。“阜阳宁老庄公社曹寨大队春夏稻4010亩,共有水车122部,只能解决千亩稻子需水,尚缺3000多亩提水工具。谢营生产组稻田430亩,只有18部水车,其中只有7部能用。阜南黄岗公社阎庙生产队种水稻4120亩,按10亩一部水车,计需412部,现只有水车78部,占18.9%。”①阜阳地委:《关于当前稻改工作中存在的问题和意见》(1959年5月5日),临泉县档案馆藏,档案号3-2-165。

除了水源与灌溉工具的短缺,稻改面积急剧扩大后面临的第三个难题是技术人员缺乏。临泉县历史上从未种植过水稻,本地农民对于水稻栽培技术也一无所知。为了帮助淮北农民改种水稻,陆续有一些皖南农民来到当地担任稻改技师。1957年临泉县即请进稻农260人②阜阳地委农工部: 《阜阳专区调进稻改农民情况统计》(1957年3月4日),临泉县档案馆藏,档案号3-2-118。。1958年又从南方请进稻改技术人员99人③临泉县委农工部:《关于做好对请进稻农安排工作的意见》(1958年3月5日),临泉县档案馆藏,档案号121-1-26。。1958年的稻改任务是37万亩。而全县当年请进的稻改技师仅有几百名,他们需要负责几十万亩的水稻改种,每人平均负责近千亩,也就不可能有很好的指导。很多地方由于缺少稻农的指导,水稻种植遭受了很大损失,最典型的就是延误了时间。像水田在灌水之前需要打田埂,但多数当地人不会,并因此延误了农时。“如艾中大队土楼尚未打一亩稻田埂,艾南大队黄湾任务55亩,仅打28亩,但还不合乎标准。”④临泉县艾亭区委会:《关于对艾南、艾中两个大队的生活和当前生产情况的检查报告》(1959年3月25日)临泉县档案馆藏,档案号3-2-179。艾亭区是临泉县的老稻改区,自1954年就开始改种水稻,尚且如此,其他区、社的情况可想而知了。阜南也出现了类似的情况,由于没有掌握泡种技术,出现了稻种烂芽现象,损失很大。“阜南县方集区胡楼乡光华社,由于对水稻泡种催芽的技术传授掌握不够,致使已泡2000斤的稻种内有1000多斤发生烂芽,程度在40%至50%。”⑤阜阳地委农工部:《关于水稻烂芽现象的通报及防治烂芽与烂秧的意见》 (1958年4月22日),临泉县档案馆藏,档案号121-2-14。实际上,这些问题的出现,也不应完全归咎于稻农的缺乏。即使稻农的数量增加几倍,这些问题仍然是会出现的。因为种植水稻的技术是很复杂的,包括打埂、活田、泡种、插秧、灌溉等等,要使农民在水稻种植的每个环节都能得到全面指导,显然是不可能的。

更有甚者,水稻的大面积改种不仅使得技术人员缺乏,普通劳动力、畜力也很缺乏。水稻种植相比于旱田需要的劳动力要多很多。临泉县一份《关于劳力使用算账的参考材料》显示,每亩小麦需要20.1个工,而水稻则需要106.5个工⑥临泉县委员会: 《关于劳力使用算账的参考材料》(1959年1月29日),临泉县档案馆藏,档案号3-1-182。。二者之间86个工的差距,使得大面积改种水稻必然会增加劳动力的需求量。特别是在1956年同时进行了双季稻 (春稻、夏稻)种植后,劳动力紧张的局面就更显突出。胡集乡八一大队就曾反映因人力、畜力不足,稻改任务完成困难,“人力畜力不能满足生产需要,今年生产任务大,尤其是稻改任务。大队春稻任务为3000亩,麦茬稻为1300亩,打埂活田需要大批劳力、畜力。但自去冬以来,牲畜由于管理不善死亡很多。大队原有牲畜536头,现只有497头。在现有的497头牲畜中,不能用的尚有100多头。由于缺畜力,今年稻改活田成了问题,群众都不敢育稻秧,怕弄多了,栽不完造成浪费,劳力也感不足。稻改任务进展缓慢,现在只打稻田 (包括老稻田) 1200亩,占春稻任务的40%,育秧37亩,只够栽800多亩。”⑦梁生文:《胡集乡八一大队生产和食堂情况报告》(1959年4月23日),临泉县档案馆藏,档案号3-2-180。由于畜力缺乏,活田成了问题。而解决这一问题的方法只能是人力代替畜力、拉犁活田。“解决办法:劳力畜力问题,我们的意见是劳力代畜力,准备用人力来拉犁活稻田,以解决畜力的不足。对劳力不足,当前的办法只有提高劳动强度,在不影响群众8小时睡眠的情况下,夜晚突击春耕春种。”⑧梁生文:《胡集乡八一大队生产和食堂情况报告》(1959年4月23日),临泉县档案馆藏,档案号3-2-180。其实,不仅皖西北的临泉在双季稻种植中出现此种劳力紧张情形,即使地处江南的松江县在1956年首次试种双季稻时,也感受到了劳力的短缺,黄宗智将这种紧张归结为密集化生产带来的“双抢”、“三秋”压力①黄宗智: 《长江三角洲小农家庭与乡村发展》,第225页。。而在稻改面积急剧扩大后,县委领导对于这种时间的紧迫性也深有体会。一方面春稻插秧任务刻不容缓,另一方面夏稻育秧也不容推迟。“12万亩春稻的栽秧期已到,25万亩的夏稻同时要做好育秧、积肥、运肥、茬口排队等工作,任务艰巨,时间紧迫。”②临泉县委农工部:《临泉县稻改干部会议总结报告》(1958年5月9日),临泉县档案馆藏,档案号121-1-26。春稻栽秧、夏稻育秧、积肥、运肥料,即便是生活于今天的我们,也能深深体会出这种持续劳动的紧张性。而农作物种植又非常讲究季节性,一旦错过了最佳农时,就有减产的可能。在这种情况下,只能加快栽种的速度。于是在县委的不断号召下,稻改干部在会上提出了“苦战40天栽完春夏稻”的口号,有些区甚至提出“保证在一周内栽完春稻”③临泉县委农工部:《临泉县稻改干部会议总结报告》(1958年5月9日),临泉县档案馆藏,档案号121-1-26。。

现有劳动力毕竟是有限的,顾此只能失彼。在春稻栽秧阶段,领导关注的是春稻栽秧的进度,于是秧田管理相对来说处于被忽视的地位。春稻栽秧进度的加快是以秧田管理的松懈、甚至秧苗的死亡为代价的。 “春稻任务12万亩,截至19日活田116000多亩,栽秧61600多亩,当前栽秧中还存在以下几个问题:第一,只顾栽秧丢掉秧田和春稻大田的管理,如史圩乡迎丰社高云生产队有2亩秧田,由于未适时灌溉,旱死80%,对已栽下去的春稻认为栽完了事,不加管理,上水不及时,因而也出现死亡现象。”④临泉县委农工部:《当前春稻插秧中应注意解决的几个问题》 (1958年5月21日),临泉县档案馆藏,档案号121-1-26。而到了6月份栽种夏稻的阶段,劳动力就更加分身乏术了。因为夏稻登场后,不仅需要插秧,同时需要保春稻,劳动力仍然处于顾此失彼的情境。在临泉由于土壤存不住水,水稻必须依靠人力灌溉,也就是当地人所说的保稻。夏稻栽秧的关键时期,同时也是春稻保稻的重要时刻。临泉地下水位低,灌溉困难,保稻需要的劳动力很多。为了尽量减少保稻占用的劳动力,县里提出将提水工具由多人一车改为一人多车,但即便这样,保稻依然占用了50%的劳力。“改革提水工具,把多人一车改为一人多车,每个劳力保稻5—7亩。全县田间管理的劳力12万人,其中保稻劳力需要6万人。”⑤临泉县委员会:《积极采取措施,想尽一切办法,力争完成粮、棉、油生产计划》(1959年6月28日),临泉县档案馆藏,档案号3-1-197。而水稻也不一定能够保得住。阜阳地委检查组的杨彬在检查阜南稻改时,就发现了稻田漏水的严重问题。“因为田活得不好,得一天一上水。党庄等组一天两上水。稻改劳力叫保稻的占去很多。插秧机用得很少。最近几天必须组织劳力突击插秧,并要向队、组干部和群众讲清楚过了‘夏至’水稻就要减产的道理。稻田漏水必须补救。我看田集、张寨、普善一带很多稻田漏水,普善为重。一般得一天一浇,甚至很多劳力调不开。普善大队15号一天有1657人搞水稻,只有300多人去插秧,其余1210人全部在保稻,占整个稻改劳力73%强。因此,迅速补救漏水现象值得注意。”⑥杨彬:《关于阜南田集、普善两个大队稻改情况的报告》(1959年6月16日),临泉县档案馆藏,档案号3-2-165。这个检查报告显得自相矛盾,一方面强调稻田漏水必须补救;但另一方面又在抱怨保稻占用的劳力过多,影响了插秧进度,而矛盾的背后则凸显了劳动力的短缺状况。对改种导致的劳动力短缺,农民是最有发言权的。“小郭庄郭洪业说:愿种十亩旱田,不愿种一亩稻田。队长郭洪友说:种稻黑夜白天不时闲,不分任务谁种它弄啥。”⑦临泉县委农工部:《单桥大队水稻调查报告》(1961年6月10日),临泉县档案馆藏,档案号121-2-29。不仅农民对此有切身体会,曾希圣在1961年总结经验时,也指出了稻改过程中的劳动力紧张问题,“过去淮北稻改,因为没有计算劳动力,搞多了,既然搞多了,现在就要把劳动力好好计算清楚,少搞一点,并不是不搞。”①曾希圣:《在地市县委第一书记会议上的总结报告》(1961年4月23日),临泉县档案馆藏,档案号3-2-245。

实际上,水稻大面积种植后的这种紧张局面,早在基层干部、农民的预料之中。1954年艾亭区进行改种水稻试验后,质疑声就不断出现,尤其是1958年水稻大面积推广时。有此质疑的不仅是普通农民,长期生活在农村的基层干部们对上级的决定也很难理解,存在很大的抵触情绪。“1958年化集区在对干部摸底排队后发现,全区乡、社干部 (包括脱产的在内) 2465人,对于改种水稻思想认识正确、接受任务快、决心完成任务的仅有619人,占25.1%;怀疑保守的1602人,占67.4%;思想抵触公开反对的186人,占7.5%。”②临泉县委农工部: 《临泉县1958年水稻栽培总结》(1958年11月17日),临泉县档案馆藏,档案号121-1-26。尽管基层干部们思想抵触,但任务却不会因此减少。为了打消基层干部以本地实际情况为由抵触稻改的想法,很多地方干脆将任务按人头分配。“阜阳王店区三改农社 (一类社),计划稻改面积没有根据实际情况,而是每人一分五厘的平均分配下去,因此社员有意见。如朱庄队队长朱永祥说:‘根据水源只能搞15亩,大社按人分配28.5亩,完不成任务。’”③阜阳地方委员会农工部:《关于春耕生产准备工作的检查报告》(1957年1月31日),临泉县档案馆藏,档案号3-2-118。阜阳县的按人头分配任务法发生在1957年,这时无论是稻改任务的数量还是整体的社会氛围,都无法与“大跃进”狂潮中的1958年相比,1958年的情形我们也就可想而知了。

四、理想与现实的纠葛:稻改运动的简单讨论

经由以上论述可以发现,临泉及皖西北的稻改虽然在实践中遇到了诸多现实困难,并遭到了农民及基层干部们的质疑,但最终还是逐步铺开了。决策者们并没有因为现实条件的限制和来自底层的质疑而停止稻改,相反却在不断将稻改从最初的生产改革措施推向政治运动的渊薮。这样的行为逻辑至少从表面看来,让人难以理解。不过考虑到共产党乡村革命动员的历史传统,革命者对生产问题的异常关注,还是可以理解的。尽管诸多的研究已经证明,类似“诉苦”这种权利技术的运用在乡村革命动员中有着关键性作用,④有关“诉苦”这种权力技术与农民国家观念形成之间关系的论述可参见郭于华、孙立平《诉苦:一种农民国家观念形成的中介机制》,《中国学术》2002年第4辑。但我们依然无法回避农民在革命过程中的利益关切。事实上,无论革命者在土地改革中运用了怎样的动员手段,真正促使大多数人参与这项运动的一个动力还是革命者的利益承诺。也正如沃马克所言,“在乡村中通过利益认同进行动员,最初是通过强调那些对乡村群众有明显利益的目标来完成的。虽然土地改革在很大程度上依靠党对它的速度和步调的指导,但它对贫农和雇农有明显的好处。”⑤〔美〕布兰特利·沃马克著,霍伟岸、刘晨译:《毛泽东政治思想的基础》,中国人民大学出版社,2006年,第117页。我们在这里并非是要强调“利益动员论”,而是指出共产主义革命的成功是在乡村社会可理解基础上实现的,并非只是简单的观念动员⑥满永在其最近的研究中就认为,借助于生产救灾等一系列乡村人生活世界中的情境,革命者才能够将原本作为观念的革命推向地方,并最终获得地方社会的认同,这一过程则可以称之为“革命的地方化”。参见满永《从观念走向生活——生产救灾中的革命地方化》(未刊稿)。。类似情形,在50年代的乡村——国家关系形成中亦有体现。曹树基的研究就发现,正是50年代国家对农民利益的关注和承诺,导致了农民观念中的国家意识的根本变革,随之而来的则是新国家形象的塑造⑦曹树基:《国家形象的塑造——以1950年代的国家话语为中心》,《上海交通大学学报 (哲学社会科学版)》,2008年第3期。。从这个意义上讲,决策者对稻改运动的坚持,恰恰是因为他们在长期的革命过程中已经对农民的关切谙熟于胸了。而以50年代中国乡村人生活的基本情状来看,当时多数人首先考虑的恐怕还是生活问题,而并非虚无缥缈的远大革命理想。因此对新政权而言,也只有通过努力,尽快改善多数农村人的生活状况,才能够坚定他们的革命认同及共产主义的理想信念。

当然,如果仅从对农民利益的关切上来讨论稻改的推进,我们还是无法了解为何在面对来自基层的质疑时,决策者们仍然坚信原初的目标。实际上,这种坚信与他们对生产的关切有很大关系。早在1949年的七届二中全会上,毛泽东就明确了中共革命成功后的工作重心是,“动员一切力量恢复和发展生产事业,这是一切工作的重点所在”①《毛泽东选集》第4卷,人民出版社,1991年,第1429页。。之所以将“恢复和发展生产”当做重心,一个重要原因就在于以生产发展来巩固社会主义制度的物质基础,是共产主义革命的内在要求,也是改善人民生活这种革命理想的体现。福山曾指出,“对于苏维埃制度来说,我们更不能容忍经济失败,原因在于这一制度的合法性完全依赖于它承诺会给其人民带来更高的物质生活水平。”②〔美〕弗朗西斯·福山著,黄胜强、许铭原译:《历史的终结及最后之人》,中国社会科学出版社,2003年,第33页。不过,在我们看来,合法性巩固的要求固然重要,但共产主义革命者对生产发展的执著,恐怕还在于革命理想内含了这种要求。正是这种对生产发展的内在性要求,使得革命者在新政权已基本巩固的前提下,对生产发展的渴望反而更加强烈。毛泽东在1955年起草的给各省、自治区党委的通知中,即对不同地区的农业生产提出了目标要求,“在十二年内,平均每亩粮食产量,在黄河、秦岭、白龙江、黄河 (青海境内)以北,要求达到四百斤,黄河以南、淮河以北五百斤,淮河、秦岭、白龙江以南八百斤。”③《建国以来毛泽东文稿》第5册,中央文献出版社,1991年,第480页。这一要求在1956年的《纲要》中被明确下来,并直接影响到了皖西北稻改的推广。

也是因为生产已内化为革命的要求,成为革命理想的重要体现,所以即便是遇到了现实困难,革命者们也往往会初衷不改。即便在经历了三年困难时期后,安徽省委也没有因为稻改实践中的困境,而调整这种理想化的追求。1961年9月6日,临泉县委书记赵宋在县委三级干部会议上透露,“省委指示:淮北稻改方向是对的,主要要求面大,太快,今后实现四、五、八,还要有计划的搞稻改,目前要创造条件,有计划的来种。”④赵宋:《在县委三级干部会议上的总结》(1961年9月6日),临泉县档案馆藏,档案号3-1-318。“方向是对的”,显然是意在强调以“稻改”来改善皖北地区落后现状的理想是没有错的,“稻改”的现实困境只是因为实现的手段发生了偏差。

不过现实却远不如革命者设想的那样理想,尽管省委新指示强调了“要创造条件,有计划的来种”,但60年代之后的皖西北稻改却再也未能重现50年代的“辉煌”。临泉县的水稻种植面积1961年便从运动高潮时的几十万亩锐减为7万亩⑤临泉县委员会:《61年农业生产计划表》(1961年4月7日),临泉县档案馆3-1-350。,而到了1985年则剩下了区区10亩⑥《临泉县志》,第89页。。水稻基本上从临泉这片土地上消失了,消失背后体现的则是现实对理想的反叛。