基于SWMM的管网变化对城市水文特征的影响分析

张 涛 张行南,2 张文婷,2 王 祥

(1.河海大学水文水资源学院,南京 210098;2.河海大学水资源高效利用与工程安全国家工程研究中心,南京 210098)

随着城市化进程的不断加快,城市地区下垫面发生了显著变化,地表不透水面积增加、地表汇流时间加快、地下排水管网老化,由此导致的地面积水问题越来越严重,给人们生活生产带来了诸多不便.为解决此问题,各地都在进行排水管网改造,并取得了一定的成绩,缓解了积水压力.然而,地区管网密度增加,改变了管道控制范围内雨水的汇流路径和汇流时间.对该区域的产流、下渗及洪峰具有一定的影响.

以SWMM为基础,在南京市雨花台区小行-西善桥排水片区建立模型,利用模拟结果,分析雨水管网改造前后该地区水文特征的变化.

1 SWMM模型原理

SWMM是一个动态的降雨-径流模拟模型,可以进行城市地区某一场次或者长期的水质和水量的模拟,曾在我国天津、上海等地区有过应用[1].该模型主要运用在小的城市流域径流水质预报、河道排涝模拟与计算、雨水排水系统的设计校核及管理[2],由产流模型、地表汇流模型和管网水动力学模型组成.

1.1 产流模型

降雨转化为净雨的过程称为产流过程.根据土地利用状况和地表排水走向,SWMM模型将研究区域划分为若干子汇水区域,并根据每个子汇水区域水文特征的差异性分为3部分:有洼蓄量的不透水地表、无洼蓄量的不透水地表及透水地表.各部分单独进行产流计算,子汇水区域的产流量为各部分产流量之和.

(1)有洼蓄量的不透水地表产流量计算.该部分的降雨损失主要为洼地填充,故产流量为

式中,R2为有洼蓄量的不透水地表产流量(mm);P为降雨量(mm);D为填洼量(mm).

(2)无洼蓄量的不透水地表产流量计算.该部分降雨损失主要为雨期蒸发,故产流量为

式中,R1为有洼蓄量的不透水地表产流量(mm);P为降雨量(mm);E为雨期蒸发量(mm).

(3)透水地表产流量计算.该部分降雨损失主要包括填洼和下渗,故产流量为

式中,R3为透水地表产流量(mm);i为降雨强度(mm/s);f为下渗强度(mm/s).

1.2 下渗模型

SWMM提供了3种下渗模型:Horton下渗模型、Green-Ampt下渗模型以及SCS曲线数下渗模型.其中,Horton模型主要描述下渗率随降雨时间变化的关系,不反映土壤饱和带与未饱和带的下垫面情况.Green-Ampt模型则假设土壤层中存在急剧变化的土壤干湿界面,即非饱和土壤带与饱和土壤带界面,充分的降雨入渗将使下垫面经历由不饱和到饱和的变化过程.SCS曲线数模型将下渗过程分为土壤未饱和阶段和土壤饱和阶段两个阶段分别进行计算[3].

1.3 地表汇流模型

地表汇流计算的任务是把各子汇水区域的净雨过程转化为子流域的出流过程.在SWMM中,它是通过把汇水子区域的3个组成部分近似作为非线性水库处理而实现的,也即联立求解连续方程和曼宁方程,属于集总式结构.

式中,W为子汇水区的宽度(m);n为曼宁粗糙系数; d为水深(m);dp为滞蓄深度(m);S为子排水小区的坡度(m/m);V为子排水小区总水量(m3);t为时间(s);A为排水区表面积(m2);i*为净雨强度(m/s);Q为出流量(m3/s).

1.4 管网水动力学模型

SWMM中管道的流量演算通过质量和动量平衡方程(圣维南流量方程[4])来确定,并提供了3种求解方法:连续流量演算法、运动波演算法以及动力波演算方法.

式中,Q为出流量(m3/s);A为过水断面面积(m2);h为管内水深(m);t为时间(s);x为沿水流方向管道长度(m);Sf为阻力坡度;S0为管道底坡.

(1)连续流量演算.假设每一个计算时段内,流量是一致和连续的,该方法简单阐述了上下游之间管道入流流量过程线,曼宁方程将流速和水深建立关系.

(2)运动波演算.这种演算方法使用每个节点简化的动力方程建立连续性方程,连续性方程需要假设水体表面坡度等于管道坡度.通过管道可被输送的最大流量是假设充满管道的曼宁方程计算值.进入管道入口的超过这个值的流量或者在系统中损失或者在入口顶部存储然后重新流入管道.

(3)动力波演算.动力波演算采取完整的一维圣维南流量方程,因此产生了理论上最精确的结果.这些方程包括连续性方程和动量方程以及节点的流量连续性方程.该方法可以描述有压流.当水深超过最大可能水深时就产生洪水,多余水量或从系统中流失或存储于高于节点处而后重新进入排水系统.

2 SWMM模型在研究区域的应用

2.1 汇水子区域划分及管网概化

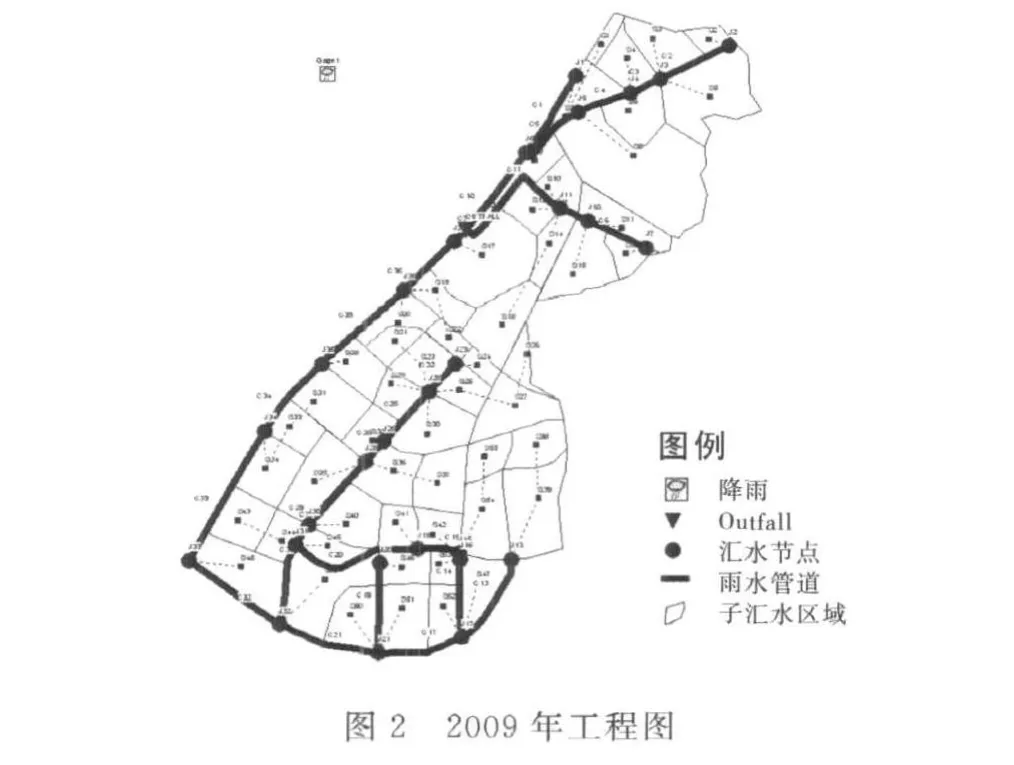

本文以南京市雨花区小行-西善桥排水服务片区为研究对象,该区域总面积8.02km2,采用雨污分流排水体制,具有相对独立的排水管网.排水管网资料由南京市雨花台小行-西善桥片区2009年以前的雨水管网布置图和2010年的现状雨水管网布置图在ArcGIS中数字化得到.利用ArcGIS水文分析模块对研究区域DEM进行处理,提取水流方向、汇流累积量、水流长度、河流网格、河网分级,实现自然流域划分[5],考虑到区域内道路及大型建筑物对水流的约束作用,再将自然汇水区细分为55个子汇水区域.

由于研究区内节点(雨水口、检查井、人孔)众多,故在子汇水区域出水口设置时只考虑了对模拟结果影响较大的节点.

2.2 模型建立

将上面得到的各种资料信息,按照SWMM工程文件的格式制作成研究区工程文件,建立起研究区模型.如图1~2所示.

2.3 模型参数率定

SWMM参数大致分为两类:地表输入参数和下水道输入参数.

该研究区内涉及到的地表输入参数包括子汇水区漫流宽度、子汇水区面积、区内不透水面积百分比、坡度、地表糙率、洼蓄水深和下渗参数;下水道输入参数包括管道形状、管径、管长、糙率以及节点最大深度和管底高程.由于子汇水区漫流宽度的大小会影响流域内积水量、流域汇流时间及出流过程线的形状[6],本文中将其暂定为一个常数,由真实降雨事件进行率定.其他参数可以通过计算或查阅规范获得.

3 模拟结果及分析

选取南京市P=30%的24h降雨过程作为降雨输入,降雨过程如图3所示.

图3 P=30%的24h降雨过程

在2009年以前和2010年两套雨水管网条件下进行模拟.为了方便两种管网条件下的对比,采取了相同的子汇水区域划分,把2009年工程中缺少管网的子汇水区域按照地形及水流方向将其出水口设为邻近的子汇水区域[7].受影响的子汇水区域包括: S14、S15、S18、S21、S25、S26、S27、S31、S37、S38、S43、S55.下面以模拟结果中这些子汇水区域的下渗量为例进行说明.受影响各子汇水区域在不同管网条件下的下渗量见表1.

表1 子汇水区域在不同管网条件下的下渗量

从表1中可以看出增设管网以后受管网影响的各个子汇水区域的下渗量呈减少趋势,且不透水率低的子汇水区域减少量大,减少量在10%左右,不透水率高的子汇水区域减少量在4%左右,其他的减少量在6%左右,这是由于管网的增加改变了子汇水区域内雨水的汇流路径,减少了雨水的汇流长度,从而雨水在子区域内停留的时间减少,导致下渗量减少.

此外,由于受影响的子汇水区域的产流要流经作为其出水口的相邻子汇水区域,这些子汇水区域内的水文特征也发生了变化,最能反映其变化的就是其出水口的流量变化.下面以S39的出水口J13为例进行说明,子汇水区域S38在2010年管网条件下,出水口为J12,经管道C12汇流到节点J13,而在2009年管网条件下S38的出水口为其临近子汇水区域S39,然后经S39汇流到节点J13.节点J13总入流量如图4所示.

图4 不同管网条件下节点J13总流量对比

从图4可以看出节点J13的洪峰流量在2010年管网条件下比2009年管网条件下出现时间早且峰量大.这是由于2009年管网条件下S38的产流受S39的调蓄作用,使得到达节点J13的时间比直接经管道传输到J13的时间长且增加了在该子汇水区域的下渗量.

4 结 论

通过在南京市雨花区小行排水服务片区建立SWMM模型,模拟分析2010年管网和2009年两种不同雨水管网条件下研究区的产流、下渗以及洪峰流量的变化,得出由于管道增设改变了原来子汇水区域的汇流方向及时间,使得受影响区域径流量增加、节点洪峰流量增加,洪峰出现时间提前、下渗量减少,且减少量与该区域不透水率有关.可见市政排水管网的变化对城市水文特征有一定的影响,因此在制定防洪规划时应对管网变化这一因素予以重视.

[1] 刘 俊,徐向阳.城市雨洪模型在天津市区排水分析计算中的应用[J].河海水利,2001(1):9-11.

[2] 王晓霞,徐宗学.城市雨洪模拟模型的研究进展[A].中国水利学会.中国水利学会2008学术年会论文集(下册)[C].北京:中国水利水电出版社,2008:931-939.

[3] 王 磊.基于模型的城市排水管网积水灾害评价与防治研究[D].北京:北京工业大学,2010.

[4] 芮孝芳.水文学原理[M].北京:中国水利水电出版社, 2004.

[5] 汤国安,杨 晰.ArcGIS地理信息系统空间分析实验教程[M].北京:科学出版社,2006.

[6] 徐宗学,等.水文模型[M].北京:科学出版社,2009.

[7] Levis A.Rossman.Storm Water Management Model User's Manual[M].USA:National Risk Management and Research Laboratory Office of Research and Development U.S.Environmental Protection Agency,2004.