《诗经》颜色词研究

李顺琴,李兴奎,潘玉华

(1.云南农业大学 植物保护学院,云南 昆明 650201;2.云南农业大学 后勤集团,云南 昆明 650201;3.昆明理工大学 国际文化交流学院,云南 昆明 650093)

《诗经》作为我国第一部诗歌总集,记录了先秦时期人们生活的方方面面,其中包括不少颜色词,是非常重要的语料。《诗经》中的颜色词,以不同的颜色为划分标准,可以形成类聚,构成不同的颜色范畴。

一、《诗经》的颜色范畴及词频统计

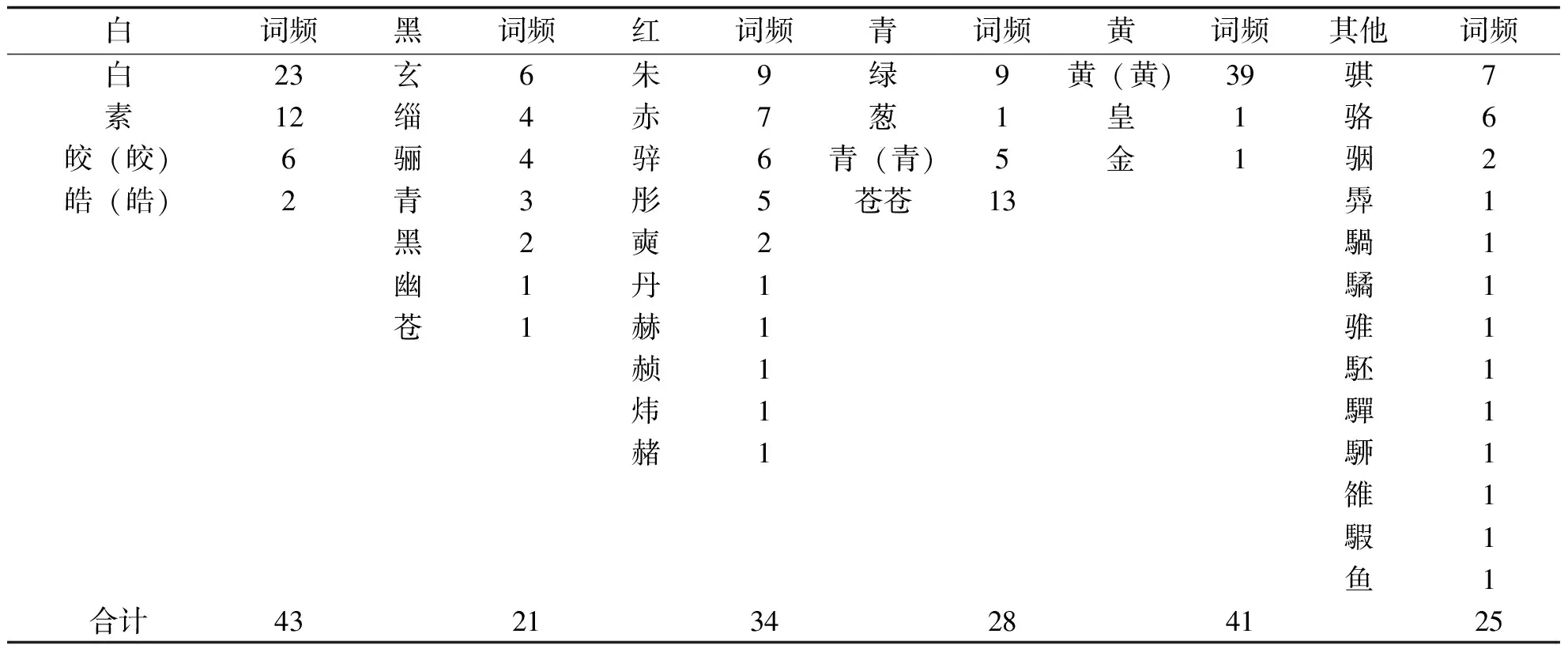

范畴是认知语言学的一个基本概念,是“人们在互动体验的基础上对客观事物普遍本质在思维上的概括反映,是由一些通常聚集在一起的属性所构成的‘完形’概念构成的”。[1]以颜色为标准,《诗经》颜色词可以分为白色范畴、黑色范畴、红色范畴、青色范畴、黄色范畴,具体的使用情况见表1。

《诗经》中的颜色词或与颜色有关的词,共有192例。在此主要将其分为五个颜色范畴,还有一些含有颜色语素表杂色花纹的词或不便于归类,在此一并作为其它范畴。其中,红色范畴的词语多达10个,黑色范畴的词语有7个,白色范畴的词语有4个,青色范畴的词语有4个,黄色范畴的词语有3个,其它杂色的词语有13个。“苍”和“青”一部分属于绿色,一部分属于蓝色,还有一部分属于黑色,这与当时人们对颜色的认知有关,将在后面进行分析和解释。

从颜色范畴使用的频率上看,白色范畴出现的词频最高,共43次,其次是黄色范畴,共41次,再次是红色范畴,共34次,接着依次是青色范畴(28次)、黑色颜色范畴(21次),至于其它的颜色,多为马身上不同部位的杂色,不能归属于某一颜色范畴。

表1 《诗经》颜色词词频统计表 单位:次

就颜色词而言,“黄”出现的次数最多,共39次;其次是“白”,共23次;再次是青色范畴的“苍”,共13次;之后是“绿”,共9次;接着是“朱”、“赤”、“玄”、“彤”等,带有颜色义素的词语“骍”使用的频率也比较高,达到了6次。

在《诗经》中,还有一些颜色词的叠用现象,这些词语包括:皎皎(4次)、皓皓(1次)、苍苍(1次)、青青(4次),这种叠用也有一定的功能和作用。

二、《诗经》颜色词搭配对象

《诗经》中颜色词的数量较多,从其搭配对象上看,有的颜色词搭配的范围已经非常广泛,有的则仅用来形容有限的事物,这里只选取使用频率超过五次的词语来讨论。

与“白”搭配的词语有:“茅、华、马、驹、豕、牡、鸟、石、露、云、圭、旆”,涵盖了植物、动物、其它自然物以及人造物;与“素”搭配词语有“丝、衣、韠、冠”,全部都与衣物有关,涉及的范围狭窄;与“皎”搭配词语有“日、月、驹”,“皎”本指月光的白色,用来形容太阳光是在同一范畴中临近事物的转移,而用来指动物则跨越到了另一个不同的范畴,使用的范畴也很有限;与“玄”搭配的词语有“马、鸟、草、线、衣”,包括动物、植物和与服饰有关的人造物等;与“朱”搭配的词语有“鞹、幩、襮、绣、[线]、芾、綅、英”,多为纺织制品,也有皮革制品,还有植物;与“赤”搭配的词语有“狐、豹、芾、舄”,搭配对象包括动物和人造物;与“绿”搭配词语有“衣、丝、縢、竹、[草]”,搭配的对象主要是植物,也有丝织品;与“黄”搭配的词语有“鸟、马、狐、罴、发、桑、华、茂、裹、裳、线、流”,范围有动物、植物、其它自然物、人造物等;与“苍”搭配词语有“天、穹、蝇、蒹葭”包括自然物(天)、动物、植物,与“青”搭配的词语有“竹、叶、蝇、(饰品)、佩、衿”,涉及植物范畴、动物范畴和人造物范畴。

从颜色词使用的数量和搭配范围的广度看,《诗经》中“白、玄、朱、黄、青”应该是基本颜色词。

三、《诗经》颜色词释义

《诗经》颜色词非常丰富,这里仅选取部分颜色词的词义进行解析:

1.白:毛传无“白”的解释,但“白”在甲骨文中已经出现,表“白色的”,多用来描绘动物皮毛的颜色特征;《诗经》中的“白”都表示“白色的”。

2.素:“素丝”,毛传:“素,白也”;《说文》:“素,白緻缯也”,孔颖达解释:“素,谓生帛”,“素”本指未染色的白色丝织物,是名词,如“充耳以素乎而”,白色只是“素”的一个义素,后来颜色义素凸显,可以直接指白色。

3.玄:“我马玄黄”,毛传“玄马病则黄”,“玄”指马黑色的皮毛,“玄衮”即“玄衣而画以卷龙也”(郑笺),即有龙图案的黑色衣服;“玄鸟”即燕子,毛传:“玄鸟,鳦也,春分玄鸟降,汤之先祖有娀氏女简狄配高辛氏帝,帝率与之祈于郊禖而生契。”;“何草不玄”,郑笺:“玄,赤黑也”,《说文》:“黑而有赤者为玄”。

4.黑:“莫赤匪狐,莫黑匪乌”毛传:“狐赤乌黒莫能别也。”郑笺:“赤则狐也,黑则乌也。”“黑”指乌鸦的毛色。“以其骍黑”,毛传:“黑,羊豕也”,笺云:“阳化用骍牲,阴祀用黝牲。”“黝,黑也。”从“骍”与“黑”的并列来看,“黑”用做名词,表示黑色的牺牲。

5.朱:《说文》:“朱,赤心木,松柏属”,后多用来指颜色,即大红色,是中国古代的正色,《广雅·释器》:“朱,赤也”,《诗经》中的“朱”多指红色,其中“朱芾斯皇”,“朱芾”是红色蔽膝,这种古代礼服上的一种装饰物,缝于长衣之前。

6.赤:《说文》:“赤,南方色也。从大从火。”徐锴系传:“南方之星,其中一者最赤,名大火。”《释名·释采帛》:“赤,赫也,太阳之色也。”《毛诗》对“赤”没有解释。《礼记·月令》:“(季夏之月)天子居明堂左个,乘朱路,驾赤駵。”孔颖达疏:“色浅曰赤,色深曰朱。”“赤”是浅朱色。亦泛指红色。

7.丹:“颜如渥丹”,郑笺:“渥,厚渍也,颜色如厚渍之丹,言赤而泽也。”“丹”也是“赤”。

8.赭:“赫如渥赭”,毛传“赫,赤貌”,郑笺:“硕人容色赫然如厚傅丹”,“赭,丹也”,孔颖达疏:“其颜色赫然而赤,如厚渍之丹赭。”

9.绿:“绿兮衣兮”,毛传:“绿,间色也”,与正色“黄”相对。《说文》认为“绿,帛青黄色也”,绿就是染了绿色的纺织品。《诗经》中多将“绿”用做颜色形容词。

10.葱:“有玱葱珩”,毛传“葱,苍也”,朱熹:“苍色如葱者也”,这里的“葱”是青绿色。

11.黄:“黄鸟”,一说黄鹂,一说黄雀,毛色都是黄色,《诗经》中,“黄”多指黄色,为正色。还有一部分“黄”是用颜色来喻指黄色之物,如“充耳以黄乎而”中的“黄”,毛亨解释为“黄玉”,郑玄解释为“黄紞之黄”;“黄耇”,毛亨解释为“黄发”,“种之黄茂”,毛传“黄,嘉谷也”,“有骊有黄”,毛传:“黄骍曰黄”。

12苍:“悠悠苍天”,毛传:“据远视之苍苍然,则称苍天”,“穹苍”,毛传解释为“苍天”,《尔雅·释天》的记载与此同,郭注“天形穹隆,其色苍苍,因名云”,《诗经》中“苍”多与“天”搭配,故“苍”多指天空的颜色,即天空的典型色——蓝色。

《诗经》中还有“蒹葭苍苍”,毛传:“苍苍,盛也”,《尔雅·释天》说“春为苍天”,郭注“万物苍苍然则盛”。植物之盛显然是一种主观评价,而这种评价与认知主体对植物直观的感知无法分割,人们对植物的感知首先是通过视觉来获得的,而植物充满生命的绿色就是人通过视觉获得的对植物的最初印象,因此,用来描述植物的“苍”包含了“绿色”这个义素。

“苍”还可以表示黑色,苍蝇因蝇为黑色而得名,故“苍”为黑色。

13.青:“绿竹青青”,毛传“青青,盛貌”;“其叶青青”,毛传“华落叶青青染”,朱熹“盛貌”。《释名·释采帛》:“青,生也,象物生时色也。”由此,“青青”主要指植物繁茂的样子,也与植物的绿色有关。

“青青子衿”,毛传:“青衿,青领也”,青衿就是被染成青色的衣领;“青青子佩”,毛传;“士佩瓀珉而青组绶”,“青青子佩”是描述系玉的丝带是青色,这些“青”色应该都是染成的,《荀子》有“青,出于蓝,而胜于蓝”,《说文》又有“蓝,染青艸也”,青色应该是由蓝草染成的深蓝色。

“青”还可以用来指黑色,“青蝇”即苍蝇。

四、《诗经》颜色词的几个语法问题

1.《诗经》颜色词的词性讨论

《诗经》中的颜色词多为形容词,用来修饰名词,对名词指称的对象进行颜色说明,增加其描绘的形象性。如“白茅、玄衮、朱鞹、彤弓、青青子衿、黄发”等,也有一些直接作谓语,对名词性或代词性主语进行描述,如“蒹葭苍苍”、“我马玄黄”、“芸其黄矣”、“或黄或白”等,或对主谓短语构成的主语进行描述,如“月出皎兮”。颜色形容词做谓语,可以直接受否定副词“不”的修饰,对颜色的状态进行否定性判断,如“何草不玄”、“何草不黄”。有些颜色词虽然也是形容词,但在使用中却改变了顺序,在句中充当了补语成分,如“莫赤匪狐,莫黑匪乌”,其正确语序应该是“莫匪狐赤,莫匪乌黑”,其中“匪”读为“彼”,“莫赤彼狐”“莫黑彼乌”就是说没有什么比那狐狸颜色更赤的,没有什么比那乌鸦更黑的了。

《诗经》中还有一些颜色词的特殊使用情况,使得颜色词一改其本色,具备了其它的词性。比如“四黄既驾”用“黄”来指黄色的马;再如“有客有客,亦白其马”,颜色词放在主语和宾语之间,充当了动词。

2.《诗经》颜色词的词法化问题

《诗经》颜色词与一些固定词语进行组合构成新的合成词,这些词语具有特定的含义,于是颜色词在这些词语中实际上是失去了词的地位,降格为语素,而与其搭配的其它固定词语也同样成为了语素,这样,颜色词就存在一个词法化问题。

如“白驹”本来指白色的骏马,是一个形容词与名词构成的名词性短语,但在《诗经》中,二者结合成为了志行高远的人的象征,于是“白驹”已经成为了一个具有特定意义的词语;“玄鸟”本指黑色的鸟,即燕子,因为与商族起源的传说有关,构成了一个既具有概念意义又具有文化意义的一个合成词;“苍天”本表示蓝色的天,可以分开表达,如“彼苍者天”,但在《诗经》中更多的是“苍天”的合成使用,也是一个具有概念意义和文化意义的合成词,该词成了世界万物的主宰这样一个符号,其文化意义沿用至今。

《诗经》中还有“白露”一词,指白色的露水,虽然现在用其作为一个词语来指节气,但在《诗经》时代,并未成词,不存在词法化的问题。

五、《诗经》颜色词的特点

1.叠音词的使用

《诗经》中的颜色词多为单音节词语,这些词语不存在构词法的问题,但是《诗经》中出现了一些颜色词的叠音形式,叠音词具有一定的词法功能。

《诗经》表颜色的叠音词共使用11次,包括“皎皎”、“皓皓”、“苍苍”、“青青”、“黄黄”。这些叠音词都是“合成叠音词”,即“由两个音义完全相同的单音词合成,并具有两个语素的叠音词”[2]。这些词语单独使用可以成词,叠用亦可成词。

从叠音词使用的源头上看,《诗经》开创了叠音词使用的先河,这些叠音词具有特殊的功能。表示颜色的叠音词,从内容上看,主要用来描摹色彩,增加事物形貌的生动性;从形式上看,主要用来产生“特殊的音乐美,使声音美妙悦耳”[3];从情感表达上看,这些叠音词还可以增加对描述对象的主观态度,表达颜色的叠音词都含有主观的喜爱之情。

2.颜色对举

《诗经》颜色词数量很多,其中有大量颜色词的对举,其对举形式可以出现在小句当中,如“或黄或白”、“素衣朱襮”、“朱英绿縢”、“赤芾金舄”、“赤豹黄罴”、“绿衣黄裹”等;也可以出现在一句当中,如“莫赤匪狐,莫黑匪乌”、“载玄载黄,我朱孔阳,为公子裳”等。

颜色对举,使色彩对比鲜明,增加了《诗经》的色彩美;颜色对举,也使结构一致,句式整齐,增加了《诗经》的形式美。

3.《诗经》颜色词的隐喻

比兴是《诗经》的表现手法。从本质上看,这些手法体现的是汉民族极其丰富和普遍的隐喻思维,颜色词体现出的这种思维方式,主要是通过颜色词与其它词语结合,共同来表达;也有将颜色词放入某种语言环境中,借助所描述的客观的自然状态来隐喻某种社会状态;还有简单的对事物颜色的隐喻。概括而言,《诗经》颜色词的隐喻体现在:(1)词汇层面,如“白驹”本来指白色的骏马,用来隐喻志行高远的人,又如因人老发白,白久而黄,故“黄耇”来比喻黄发老者;(2)句子层面,如《诗经·国风·简兮》用“赫如渥赭”隐喻舞师的脸;(3)篇章层面,如《诗经·邶风·北风》中的“莫赤匪狐,莫黑匪乌”,狐、乌用来隐喻执政者。

和颜色有关的词语中,也存在关于颜色的隐喻,如“有骃有騢,有驔有鱼”,毛传:“彤白杂毛曰騢,……说文云赤白杂色文似鰕鱼”,“二目白曰鱼”。

《诗经》作为中国先秦最早最优秀的文学作品,其颜色词隐喻从词汇、句子和篇章层面充分地体现了汉民族丰富的想象力和隐喻思维的普遍性。可见,汉民族善于利用有限的词语来表达无限的意义,也善于利用字面的意义来表达深刻的内涵,这充分体现了汉民族的智慧,令人惊叹。

六、《诗经》体现的颜色认知

1.颜色范畴与颜色原型

范畴和原型是认知语言学中重要的且密切相关的概念。“范畴”指经过无数次实践证明,并已经内化、积淀的人类思维成果,是人类思维成果高级形态中具有高度概括性、结构稳定的基本概念;“原型”是人们对世界进行范畴化的认知参照点。所有概念的建立都是以原型为中心,对范畴的确定是一个围绕原型建构的模糊的识别过程。范畴总是围绕着原型,不断纳入新成员来拓展自身的范围。

《诗经》可以代表先秦时期人们对颜色范畴和颜色原型的认知。《诗经》中已经存在五个颜色范畴:白、黑、红、青、黄;其颜色原型分别为白、玄、朱、绿、黄,每一个颜色范畴都是围绕着基本颜色词,还有大量其他颜色词,这些颜色词所表达的颜色概念与原型色之间存在一定的相似点,它们之间的关系或亲或疏,是由颜色连续的远近所决定的。

2.颜色隐喻认知

隐喻是一种重要的认知模式, 是指人们将一个概念域系统地、对应地映合到另一个概念域。隐喻存在于我们日常的思维和行为之中,具有普遍性。

颜色词的隐喻认知源于颜色的依附性。颜色不可能脱离实体而存在,这注定了颜色及颜色词对实物的依附地位。从基本颜色词本身已经体现人们对颜色的认知与具体事物的认知结合在一起,就具有隐喻性。我们现在可以考察的颜色认知,最突出地体现在人们对颜色词造字的思维方式上。如“白”是从日光带给人们的光亮隐喻白色;“黑”从烟囱所熏的黑色隐喻黑色;“朱”从树的红心隐喻红色;“红”、“绿”从丝织物的颜色来隐喻浅红色和绿色等,这直接从造字方式上体现了人们从事物与颜色的关系出发来隐喻某种特定颜色思维方式,其实质是人们将颜色投射到相应的典型事物之上的隐喻思维方式;随着人们对颜色与事物关系认知的深入,颜色隐喻的方式就会不断拓展,不断深入,因此在《诗经》中出现了很多颜色词,在词汇、句子甚至篇章层面都有体现。

隐喻认知来源于日常生活的基本经验。人们不断丰富对颜色的感知和经验,通过联想,就可以不断创造无穷尽的颜色隐喻,形成更具体更形象更生动的视觉效果,为文学作品增添更多的光彩,或许这也是《诗经》保持永恒魅力的原因之一。

[参考文献]

[1]王寅.认知语言学[M].上海:上海外语教育出版社,2007:91.

[2]李波.诗经中的叠音修辞[J].新乡师范高等专科学校学报,2004,18(1):98-100.

[3]李宗花.叠音词及其修辞功能[J].现代语文,2008(6):51-53.

[4]葛培岭注译.诗经[M].郑州:中州古籍出版社,2007.

[5]冯英.汉英语分类词群研究(一)[M].北京:北京语言大学出版社,2009.

[6]燕芳.颜色词隐喻化的认知机制[J]. 牡丹江教育学院学报,2008(6):48-49.

[7]林荫.从认知角度看英汉颜色词的语义异同[J]. 韶关学院学报:社会科学,2009,30(2):134-137.