不同粒级的马铃薯原原种对一级原种繁殖的影响

吴长松,刘红梅,龙玲*,熊咏,马永林,先 丹

(1.贵州省毕节地区植保植检站,贵州 毕节 551700;2.贵州省威宁县植保植检站,贵州 威宁 553100)

毕节地区气候冷凉、光照充足、昼夜温差大,发展马铃薯产业具有得天独厚的优势和条件,是国家确定的马铃薯种植发展优势区域[1-2]。近年来,毕节地委、行署提出将马铃薯产业打造成为继“两烟”之后的第一大农业产业,马铃薯种植规模逐年扩大,种植面积已从2006年的22.09万hm2发展到2010年的33.75万hm2。威宁县是贵州省的西大门,是全省马铃薯种植面积最大的县,由于境内气候冷凉,马铃薯生产上蚜虫、病毒病等危害较轻,种薯种性退化较慢,是开展原种扩繁的最佳选择。随着马铃薯产业的快速发展,威宁县已逐步成为贵州省及周边其他省(市)重要的脱毒马铃薯种薯供应基地,马铃薯原种扩繁面积不断扩大,2010年,全县马铃薯原种扩繁面积已达468 hm2。

为了探索不同粒级的马铃薯原原种繁殖一级原种的产量情况和晚疫病发生情况,为大面积扩繁提供科学依据,笔者2009年在威宁县开展了本试验。

1 材料与方法

1.1 试验品种

选择毕节地区主推品种威芋3号微型薯开展试验。

1.2 试验地点

试验地块安排在贵州省马铃薯主产区威宁县草海镇白岩村某农户承包地内,海拔高度2 230 m2,地势平坦、向阳,土壤质地疏松,肥力中上等。

1.3 试验方法

供试微型薯按重量分为:≤5、6~10、11~20、21~30、31~40 g,5个级别,即5个试验处理。田间试验采用随机区组设计,3次重复,小区面积27 m2。净作,小区间走道宽50 cm,重复间走道宽80 cm,四周设保护行。每窝单粒种植,每667 m2种植密度为5 000粒。播种时每小区施农家肥75 kg、普钙1.5 kg作底肥,出苗后每小区用0.75 kg尿素追施一次提苗肥;马铃薯成熟阶段,分小区进行测产验收,比较不同粒级的原原种繁殖一级原种的产量情况以及每株50 g以上的大中薯个数、产量所占比例。本试验2009年3月25日播种,9月11日进行测产验收。

1.4 马铃薯晚疫病发生情况调查方法

马铃薯晚疫病危害高峰期对各小区病情进行调查,每小区采取棋盘式5点取样,每点调查2窝,共调查10窝,记载调查植株严重度,计算病情指数,分析晚疫病发生情况。

马铃薯晚疫病病情分级标准(以株为单位):

0级:全株叶片无病斑;

1级:个别叶片上有个别病斑;

3级:全株1/4以下的叶片有病斑,或植株上部茎秆有个别小病斑;

5级:全株1/4~1/2的叶片有病斑,或植株上部茎秆有典型病斑;

7级:全株1/2以上的叶片有病斑,或植株中下部茎秆上有较大病斑;

9级:全株叶片几乎都有病斑,或大部分叶片枯死,甚至茎部枯死。

2 结果与分析

2.1 马铃薯晚疫病发生情况

7月上旬马铃薯晚疫病危害高峰期对各小区病情进行调查,结果见表1。从表中可知,在品种和种植密度相同的情况下,马铃薯晚疫病危害程度与原原种粒级存在一定关系。≤5 g的处理发病最轻,平均病情指数为77.80,其余4个处理发病情况接近,分析原因可能是由于每粒≤5 g的微型薯较小,长出的马铃薯植株纤细、瘦弱,分枝少,田间湿度低,不利于晚疫病的发生和流行;每粒6 g以上的微型薯播种后长出的植株生长正常,田间小气候条件相似,晚疫病发生情况接近。对各处理晚疫病危害高峰期病情指数进行方差分析和新复极差比较,结果见表1、表2,处理间F=5.84**,≤5 g的发病最轻的处理与其它4个处理之间在5%的水平下存在差异显著性,在1%的水平下只与每粒21~30 g和每粒31~40 g这两个处理存在差异显著性。

2.2 产量表现

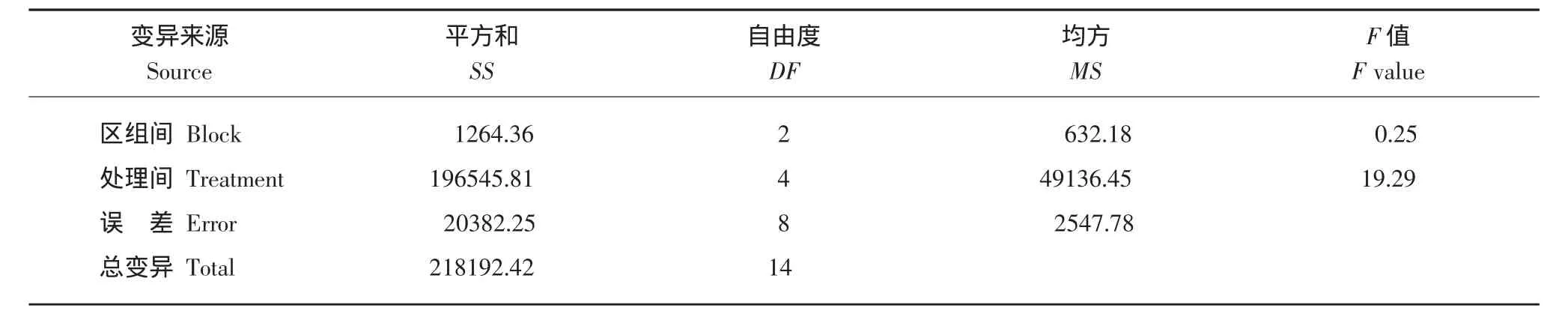

马铃薯成熟阶段对各小区进行测产验收,结果见表1。从表1中可知,粒级为每粒21~30 g的处理产量最高,每667 m2产量为705.54 kg,粒级为每粒31~40 g的处理产量次之,每667 m2产量为652.71 kg,粒级为每粒≤5 g的处理产量最低,每667 m2产量为398.14 kg。对各处理产量进行方差分析和新复极差比较,结果见表1、表3,处理间F=19.29**,产量排第一、二位的每粒21~30 g和每粒31~40 g两个处理在5%和1%的水平下差异不存在显著性,但与产量较低的每粒≤5 g、每粒11~20 g两个处理在 5%和1%的水平下存在差异显著性。

表1 威芋3号不同粒级原原种对一级原种繁殖的影响Table 1 Effects of pre-elite seed size on multiplication of elite seed I of cv.Weiyu 3

表2 威芋3号不同粒级原原种对一级原种繁殖的影响试验高峰期晚疫病发病情况方差分析Table 2 Analysis of variance for disease index of late blight occurred at peak time on elite seed I grown from different sizes of minituber of cv.Weiyu 3

同时,对各处理大中薯(每粒>50 g)重量和个数进行测定,结果见表1,≤5、6~10、11~20、21~30、31~40 g这5个处理大中薯重量分别占总重量的 39.82%、59.06%、39.89%、31.78%和40.67%,大中薯个数分别占总个数的 19.28%、29.67%、27.27%、12.64%和16.33%,每粒6~10 g处理大中薯重量和个数占总重量和总个数的比例最高,每粒21~30 g处理最低。

表3 威芋3号不同粒级原原种对一级原种繁殖的影响试验产量结果方差分析Table 3 Analysis of variance for tuber yield of elite seed I grown from different sizes of minituber of cv.Weiyu 3

3 讨论

在马铃薯品种和种植密度相同的情况下,晚疫病危害程度与原原种粒级存在一定关系,当原原种粒级每粒≤5 g时,长出的马铃薯植株纤细、瘦弱,分枝少,田间湿度低,不利于晚疫病的发生和流行,而当原原种粒级在每粒6 g以上时,播种后长出的马铃薯植株生长正常,田间小气候条件相似,晚疫病发生情况接近。粒级为6~10 g的原原种繁殖出的一级原种大中薯(每粒≥50 g)重量和个数比例相对较高,生产上调进原原种时可根据需要进行选择。粒级为每粒21 g以上的原原种繁殖出的一级原种产量较高,生产上调进原原种时建议选择大粒种薯为宜。

[1] 杨昌达,陈德寿,杨力,等.关于贵州马铃薯种植区划和品种布局的几个问题[J].耕作与栽培,2008(3):48-50.

[2]吴永贵,杨昌达,熊继文,等.贵州马铃薯种植区划[J].贵州农业科学,2008,36(3):18-25.