卢辅圣:敏瞻睿智,飞扬文采

文/袁龙海

卢辅圣近照

生态周期图

卢辅圣

别署卢甫圣, 1949年生,浙江东阳人。1982年毕业于浙江美术学院中国画系。现为《朵云》《书法》《艺术当代》主编,中国美术家协会理事,上海美术家协会副主席,上海书画出版社社长,兼中国美院教授、博士生导师。擅长中国画及美术理论。出版有《天人论》《书法生态论》《中国文人画通鉴》《卢辅圣人物画集》等。主持编纂《中国书画全书》《中国画名家技法图谱》《中国绘画研究丛书》等大型丛书或套书。

在我心仪的海上极少数几位画家中,有一位堪称集学者、编辑家、理论家、书画家于一身的“牛人”,他的艺术抑或诗心都沉浸在“空潭泻春,古镜照神”的魏晋气象之中。他创作的别样绘画图式,承载着“回归绘画原始本真”的探索与使命,亦庄亦谐,独寐独歌,似啼似蒂。读罢,让我萌生一种难以述说的惊喜与凄凉纠结在一起的感受,这微妙的感受好像在那遥远的思想、茫茫的土壤中,刹那间打通了一道通向远古深沉的神秘暗道……

对他的关注,屈指算来已有26个年头,上世纪八十年代中期,偶然在《朵云》杂志上读到《历史的象限》一文,五万余字的论文,似有一种神灵辅佐般的通透,无论是文章新颖的立论还是纵横博引的表述、恰当的比喻,让我佩服。有所谓“出新意于法度之中,寄妙理于豪放之外”的境界,那时,我记住了卢辅圣的名字。

前不久,在美术报上读到一则“视而非见”为标题的画展新闻,初读觉得拗口,读罢全文则意犹未尽。我随即把这种感受告知当事人卢辅圣先生,电话那头他说:“我在北京。”相约十天后在上海再叙,于是就有了这次难得的讨教、采访。

《日乌》

《九域》之一

那天午后,我如约推开了上海书画出版社五楼社长办公室大门。卢先生身材瘦小,席一款淡细纹短袖衬衫,带着细丝边眼镜,见有人来,即从大书桌后站起,握手寒暄之后旋即进入话题,有一种难得的默契。他至今讲普通话,一板一眼之间逻辑性极强,目光平稳内敛,不拘言笑,灰白相间的头发却显得精神。办公室不算大,最显眼处为他身后一堵书橱,整齐排列着多部工具书,右侧墙边,整齐堆放着几刀宣纸和刚刚整理出的图书。简洁、概括的表征,传递出他做学问严谨、浑厚、空灵的气息。

特殊的学习经历

1949年,卢辅圣出生在浙江东阳的一个旧式文人家庭。五六岁开始读私塾,从背诵《三字经》开始到《四书五经》,一直延续到14岁,由此打下坚实的古汉语基础。“小时候读古文是被迫的,因为8岁上小学时发现老先生的东阳官话发音与普通话不一样”,产生了“分裂”,“那些诗已经读过,学成了两个音,有矛盾的。”他父亲坚信文言文教育,认为白话文是没有文化的人读的,将来天下太平了会恢复文言文,学校里不学家里学。他幼小的年龄当时觉得父亲与这个时代格格不入。但随着这种长期“分裂”灌输式的学习,文言文与白话文之间产生了对照与碰撞,慢慢构建了他知识的趣味,培养了他从文言名著,特别是从先秦、魏晋时期文化中获得乐趣,使他受益匪浅。无怪乎即便是如今他画作上的题款、做诗内容,无不留下这一段特殊学习经历的痕迹。

在小时候研读古文的同时,对连环画的着迷,使得卢辅圣无师自通依样模仿和试着创作。确切地说,他从1972年开始正式搞创作,由于成绩出色,每年有机会被抽调到省里,刚开始以画油画为主,“当时没有什么专业思想,画画都是为政治服务的,画宣传画、连环画,也有比较多的出版机会”,至1977年,已经创作了连环画《歌声》《新邻居》《夺车》《春雨》《阳光下》《李时珍》,年画《郑成功解放台湾》,油画《关键时刻》《将军的女儿》,版画《金秋》等大量作品,在圈内名声鹊起。这一年,他考入了浙江美术学院,成为文革后恢复高考制度的第一届国画系的一位特殊学生,“觉得自己是中国人,学中国画比较好,确立了专业”。当时可谓得天独厚,因为老师刚从“文革”中被解放,积极性高涨,基本上都来教一遍,“老师比学生多”。

说起特殊,一则他是班级十三位同学中年龄最大的,结婚也在学校。另外,凭借他丰厚的古汉语涵养及多部小说创作,比如《忘却》《兴无断叙记》《案》《小轿车》《虹》《胡同》《阶级》等,他既做学生又当老师,在浙江美院教起了国文。

“视而非见”的学术追求

成就“大家”,成就一种艺术风格,往往与他最初学习过程中建立的艺术趣味相关。

卢辅圣的作品,与他人有着明显的“差异”,我们读不出他师承哪家哪派,却实实在在承接了中国画的文脉。这也是值得我去探究的原因所在。其实,早在浙江美院深造期间,作为一个优秀的学子,已经埋下了寻找个人风格的种子,有着强烈的主观意识,“要与他人拉开距离”。当时,学人物画是方增先、李震坚一路,学花鸟画是吴昌硕一路,老师是诸乐三、陆抑非,学山水画老师是孔仲起、童中焘等,课堂作业是学老师的画法,而搞创作就按自己的一套想法。那时创作的人物画借鉴了马王堆帛画、汉唐壁画、汉代画像砖风格,1981年毕业时,卢辅圣画在亚麻布上的人物作品《先秦诸子百家图》就是一例,手法上采用半工半写加装饰变形;1983年,他画在茶色做旧高丽纸上的山水作品《腾飞图》也采用此法,高古、冷逸、空灵的风格初步形成。

随着中国改革开放的深入,中国画的发展进入了一个新的特殊历史时期,由于卢辅圣的工作环境经常接触新的文化、新的艺术形式,他成为芸芸众多海派画家中走在前沿的人物,传统绘画狭义上的“笔墨”,在他的脑海里已发生了根本性的“转变”:他把古人书法化的线条,变成自己“不厉不激”的游丝线。无论是人物还是山水,他断然摒弃用墨作画。还有,一幅画设色不超过两个色系,时而又根据需要渗以肌理运用,别具匠心地强调了完形、通感、气韵、色调等视觉呈现方式,在生宣上作半工半写、似夸张、似抽象的尝试,探索“笔墨”于当代全新的意义。他说:“也许我不喜欢太通俗的表现方式,也许我天生就有逃避喧嚣的性格,我的作品总是会用不同的方式与时下流行的或者大多数人的东西拉开差距。例如减弱绘画的叙述性,回避纯水墨表现,复辟空勾无皴山水画,强化形式构成,张扬色彩观念,嫁接抽象意趣等等,共同或分别作用于我的绘画个性,只不过其资源来自古今中外略无定则罢了。”

这里不妨对他的作品再作阅读:

人物画方面,从上世纪八十年代初中期创作的《先秦诸子百家》《楚辞屏》系列,到九十年代中后期创作的《桑拓》《日乌》《日诸月诸》《九歌》系列,再到21世纪初创作的《九域》系列、《广告时代》等,我们可以清晰看到,在形式的处理上,时而书画结合,时而大量留白作诗意之营造,时而整体,直至画一些局部放大的具有抽象表现性的东西等等。山水画创作成熟于十年前,陆续推出的《石亦涛否》《东君》《终南》《翠微》等堪称代表,运用“空勾无皴”、“三矾九染”的原始手段,凸显光影与山峦结构,做多层次的迷蒙氤氲营造,云水缭绕,意境放逸。

由此可以毫无疑问地说,卢辅圣的绘画已脱胎于传统绘画集体文化符号,通过个性化的表现方式,呈现出一股浓郁的人文理想与内心省视意趣,形成个性化的卢氏绘画图式,成为“新海派”画家中引人瞩目的代表之一。

自1985年发表《历史的象限》论文之后,他陆续在二十余年时间里撰写了《球体说》《传统中国画的思维性格》《中国绘画史上的后现代》《天人论》《在生命的激流中》《二十世纪中国画的价值危机》等极具学术价值的论文。与此同时,他主持、组织多项大型国内、国际性学术研讨会活动,担当多部艺术专业刊物及多部辞书、辞典主编。洋洋大观,著作等身,成为学界翘楚。其学术追求,敏瞻睿智,飞扬文采,引人深思。这里摘录《卢辅圣画集》自序:“绘画是一种奢侈,而且是人人都能享受的奢侈。无论对于画家还是观者,它都用最简便的方式,把看不见但又应该看见的东西变成现实中的可见物,从而弥补造物主给人类留下的缺憾……只有排除喧嚣与浮华,而根植于真正需要绘画之奢侈的人,它才会将视觉符号升华为活生生的生命状态,才能载负形形色色的心绪、欲念和人生经验,才有希望切入那条确实指向当代、指向此刻因而必然引向未来的历史发展长链”。由此可见其文采风流之一斑。

袁:卢先生的画静谧、肃穆,似有禅意在慢慢升华,与众不同。《历史的象限》论文之中配有一幅球体图,阐明了一些规律性的东西,产生很大的反响,有道、佛的思想,有科学视角、融会贯通的分析。当时出于何种考虑?

卢:我1982年进上海书画出版社工作,就开始编《朵云》,到1985年时,为了更加专业化,增强理论色彩,就约了一些新稿,约稿发现还不够,于是就自己写,当时时间比较紧,我日夜赶,花了13天完成,当时是同事江宏帮我誊抄,还是用铅字排印的。发表后有一定反响,促使我后来又写了《式微论》《自洽论》。《式微论》是对这篇文章的进一步论证,而《自洽论》完全是一篇哲学著作了,是认识论上的问题了。

袁:之后,李小山的“中国画穷途末路论”一文好像随后发表了,与这篇文章有关吗?

卢:两篇文章可能是同时撰写的,实际上共同基于对当时中国画界存在问题的思考:中国画怎么走?那时国门打开了,“85新潮”刚刚露头,带有反叛的倾向,针对两个否定:一是否定建国以来的社会主义美术,认为那段时期的艺术不是艺术;二是否定中国文化传统,倾向于西方艺术思潮。我当时没有这种针对性,李小山可能更敏感,他是作为这种思潮的代言人,虽然基于同一个背景,但出发点是不一样的。

袁:李小山的文章发表在《江苏画刊》,在当时看来也有他积极的一面,是站在中西文化横向比较立场上谈的。

卢:两篇文章的结论似乎有趋同之处,而价值判断迥然相异。他认为“中国画穷途末路”,认为保守势力或传统主义扼杀了中国画的创新,同时中国画在新潮流中已无路可走。我则从研究绘画发展史的角度,发现人和作品、主体和客体相交织的互动关系在历史的演进中不断发生变化,我们正处于这种关系的式微期之中,这不仅是中国画切实遇到的问题,而是中西皆然,并且早就形成了,只不过现在问题更加复杂化。因为与此同时,它又在酝酿和生成着超越了绘画形态的另一种新颖关系,逐渐进入另一种新颖关系的草创期。

袁:还是从你的这篇文章来展开一些提问。文中说:大凡事物,愈是完美的,发展的余地就愈小。那么对于你的艺术样式,其发展变化又将是如何?美国的体制已经很“完善”了,难道它的发展余地就小了吗?作何解释?

卢:任何规律性的总结都是有针对性的,不可能像过去所讲的那样放之四海而皆准。假如以这句话来衡量我自己的艺术追求,是否可以这样说:到现在为止,我还在努力寻找某种符合自己理想目标的东西,还在探索过程之中,因而是远远不够完善的,所谓完美更是不知道在哪里。也许正因为如此,还具有很大的余地,可以进一步发展变化。关于你讲的美国制度,我去过多所美国大学讲学,1992年,在政论性比较强的斯坦福大学,有教授与我说,你们中国文化里有伟大的东西,你们自己不重视丢掉了,其实美国的好多制度设计是吸收了中国文化的,比如“三权分立”。你们中国过去皇帝的皇权、宰相的相权、都察御史的检察司法权,这种相互制衡的方式是非常先进的。西方有民主思想但文官制度不发达,没有健全的组织形式,中国有成熟的制度但缺少民主思想,西方把两者整合起来形成现在的制度,尽管有所进步,但你说美国体制如何“完美”也很难说,现在世界上有多种国家制度,往往因时因地制宜,一味按照西方那一套事实上既不可能也不合理。

袁:从你的诗、书画内容,包括人物画造型,你的作品已经追溯到魏晋、先秦,是否把自己也参与到传播先秦思想之中去了,是否那个时期的文艺高峰很难超越?

卢:先秦、魏晋时期文化就像遥远的江河源头,它们或明或暗或多或少地融汇在我们日常使用的水里面,即使有意识地去分辨它、宣扬它,也只不过是概念上的游戏而已。在我的作品中也许结合了一些中国早期文化的视觉要素,其实在加以运用的时候,已经带有我们现代人的理解了,它表述的是我的需要和我的观念,透露出来的是我的气息和我的趣味。这样一种运用古代文化资源的方式,中国具有深厚的传统,即使在谨严刻板的经学研究中,也不妨“我注六经,六经注我”。

袁:你是一个像黄宾虹一样的学者型画家,书画、编辑、理论研究全方位“发微”,绘画技法上采用工笔加装饰加写意的方式,有“活眼”,有“气韵”,静谧、冷逸、高古的格调,以后还会这样发展下去吗?

卢:经由长期形成的艺术趣味是相对稳定的,会有变化和不断完善的渐进过程,但不会突变。不过,是否会像某些艺术家那样发生“衰年变法”的奇迹,我现在还难以预料。

袁:当今,真正理解黄宾虹艺术的人不多,多半是摹袭表面的东西,而没有达到其本质的地步,你认为黄宾虹对当代中国画的发展有着怎样的意义?

卢:黄宾虹在他那个时代是孤独的,许多人对他的艺术不理解,他自己也讲过,50年后人们才能真正懂他的画。最推崇他的艺术的人是傅雷。我做过一件事,就是花了近十年的时间,把黄宾虹一生的艺术追求,包括书、画、印、诗文,以系列出版物的方式推向社会公众。因为黄有遗愿作品全部捐给国家,被收入浙江博物馆库房,有幸避免了“文革”浩劫,故成为近现代画家中资料保存最完整的人。当时打开库房发现画有四千多幅,可以看到他不同时期的多种面貌,而且特别令人惊异的是,现在许多人探索的东西,他那时已经在探索了。有一大批晚年的作品,潇洒自由,气象万千,或雄肆,或幽静,或磊落,或杳冥,或荒率粗拙,或絪緼冲融,或层叠逼仄而通体皆虚,或如飞如动而力重千钧,可以说,山水画从来没有为表现笔墨本身的精、气、神达到如此淋漓尽致的程度。当然,这里有他主观上求新、求变的,也有一部分是在患白内障后眼力不济情况下的误判所致,有的画比他原来想要达到的效果更重了,有些画还不成关系地两面画。但恰恰是凭感觉在画,下意识在画,像庄子说的“官知止而神欲行”,反而进入了超越的境界,获得了习惯成自然的“自在”性。黄宾虹被认为是传统型画家,其实他一点都不保守,对西方印象派、抽象派有自己的主观理解和应用,他预测20年后绘画不分中西,由此构建了更加宽泛远大的绘画观。他对书画有实践有理论,年龄也长,90岁时还严格要求自己,手订“日课”,其寄身于笔墨意象,会心于艺术真谛而不知老之已至的个性特质,是追求使然,学养使然,生活使然,作画成了一种忘却墨之在案、笔之在手以及我之为我的自在活动,一切都不假造作,一切都不期而然,一切都从心所欲不逾矩,就像得道的修道者一样。

袁:你的身上也有一些黄宾虹的影子,黄宾虹的画“繁、密、重”,你的画“简、疏、淡”。你书法上的字不好认,形成现在的样子,受到历史上哪一家影响更多一点?

《终南》

《广告时代》

《一丘一壑》

卢:很难说清楚具体受到哪一家影响,作为学习的经历,小时候写过柳公权,接着二王、米芾,后来魏碑、隶书,再后来写汉简,慢慢形成现在的风格。与我对画的追求一样,不希望拘泥于情节而要把“视而非见”的东西表达出来。古代书法是实用与审美合一的。现在,实用功能消解了,书法变成纯粹审美的东西,既然如此,我就剪断这根脐带,让阅读产生困难,从而最大限度地发挥其艺术功能。但也没有到像前卫派书法取消汉字的地步,我依然使用地地道道的文字,只不过夹杂一些古体字、异体字、通假字,或者根据造型构成的需要,将篆书的结构与楷隶的点画结合起来,这就形成了阅读不顺畅而审美走向前台的特殊效果。

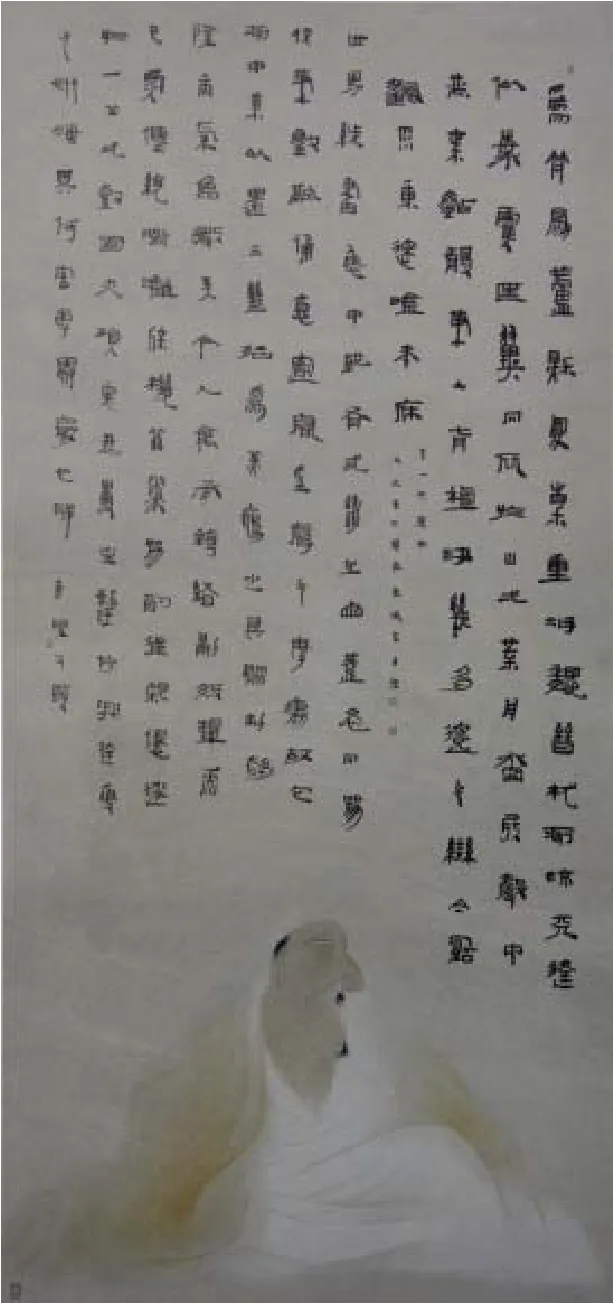

《桑拓》

袁:曲高和寡啊,如果一般人学你的样式也不易,你是中国当今文人画的一个代表,或者具有提示性作用,只不过是媒体没有找到“狂轰滥炸”宣传切入点,你是怎么看的?

卢:文人画是中国古代特有的士大夫阶层的独特产物,随着近代以来这个阶层的消解,这种画其实已经消失了,尽管现代人仍有可能在某种程度上弘扬文人画精神或利用文人画的形式要素,却很难画出典型的文人画来。我的画也不是文人画,但也许比一般人更多地注意吸收文人画的意境与格调,同时又更有意识地拒绝文人画的表现方式,从而形成了自己的独特风格。在某种意义上说,这也是一个人无法超越其时代局限使然的。

袁:有一个很棘手的问题:作为一个当代艺术家,他的作品应该与这个社会的变化发生一定的关系,中国画的发展同样面临这些思考,但中国画有它的内在成熟的评价体系,谈谈中国画发展的趋势和怎样摆正之间的关系?

卢:这需要从两个层面来谈。第一,从时代性的层面看,不仅是中国画,可以说是世界上所有的绘画都与这个时代已经相脱节了。现代的生活方式和消费水平,使大众生活的艺术化成为可能,从而引起了艺术向大众生活的回归,艺术以其不断生成着的新观念和新形式,对既定艺术的存在作出了无情的否定。如果要说切合时代的视觉艺术形式,那么,影视声像将成为新的宠儿。我在“球体说”中谈到,绘画形态走向式微,渐将完成一个转次,与此同时,新的一轮视觉艺术生命又会重新酝酿萌发,它所依托的媒介也许是光电效果,从草创慢慢走向成熟,升华到新的境界,以后又慢慢式微。我们正处在老转次与未来新转次的交替阶段,有了以往不可想象的多种可能性,那些从事新材质媒介探索的,就是所谓的前卫艺术,有些人仍然使用原来的材质,就称为传统艺术。第二,从传统艺术,从中国画层面看,它们仍然会长期地在一定范围内存在,你仍然可以做一些建设性的探索,就如黄宾虹生前所做的那样。还有,如何使中国画在保有民族性与地域性的同时,更有效地体现出时代色彩,也是一个不容回避的艰巨课题。所谓“中国画内在成熟的评价体系”,例如形式表现上的“笔墨”标准,应该会随着中国画发展步伐而不断扩充其内涵,或者调整其阐释方式的。这一点自古皆然,到了我们这个多元化时代,就更加随顺自由了。我想,中国画的发展趋势,正是由顺应传统的主体自律行为与超越传统的自我中心主义冲动构成此消彼长的动态关系的显现。

袁:你提出的观点引人入胜,有何法门?上海现在搞中西艺术史比较研究的人不多。

卢:艺术的高层次的入世有为,需要以出世无为为前提。它在世界中却保持着出世的张力。因此,既然已与中国画结缘,并且不打算逃离,那就应该减少是否成功、是否获得认可之类的功利心,而始终对现实事物保持一种具有人文境界高度的距离感。

- 上海采风月刊的其它文章

- 书法篆刻国展初绽申城