无芒雀麦农艺性状遗传多样性研究

郝 峰,徐 柱,李 平,秦晓冉,马玉宝,闫伟红

(1.中国农业科学院草原研究所 农业部草原资源与生态重点实验室,内蒙古 呼和浩特 010010; 2.中国农业科学院研究生院,北京 100081; 3.呼和浩特玉泉区小黑河政府,内蒙古 呼和浩特 010070)

无芒雀麦(Bromusinermis)又名无芒草、禾萱草、光雀麦,属于禾本科(Gramineae)早熟禾亚科(Pooideae)雀麦族(Bromeae Dumort)雀麦属(Bromus),是多年生优质禾草。广泛分布于亚洲、欧洲和北美洲的温带地区,在我国分布于内蒙古、青海、新疆、西藏、云南、四川、贵州、黑龙江、吉林和辽宁等地区,分布区海拔1 000~3 500 m[1-2]。营养价值高、产量高、适口性好、利用季节长、耐寒耐旱、耐放牧、适应性强,是世界著名的优良禾本科牧草。无芒雀麦经过选育,已成为亚洲、欧洲和北美洲干旱寒冷地区的一种重要栽培品种,在世界各地均有引种栽培,也是我国温带草原天然草地和人工牧场建设中具有利用价值的牧草资源[3-4]。农艺性状指标可直接观测、受实验仪器条件限制小、成本低廉,在遗传育种中应用广泛,同时农艺性状指标又是种质资源调查保护的重要参考指标。然而,近年关于无芒雀麦的研究主要集中在混播、产草量、品质、刈割、引种、新品种选育、愈伤组织培养等方面,农艺性状遗传多样性研究鲜见报道。因此,本研究对国内外132份无芒雀麦种质资源材料进行种内农艺性状比较研究,以期为种质资源开发利用、育种改良提供理论依据。

1 材料与方法

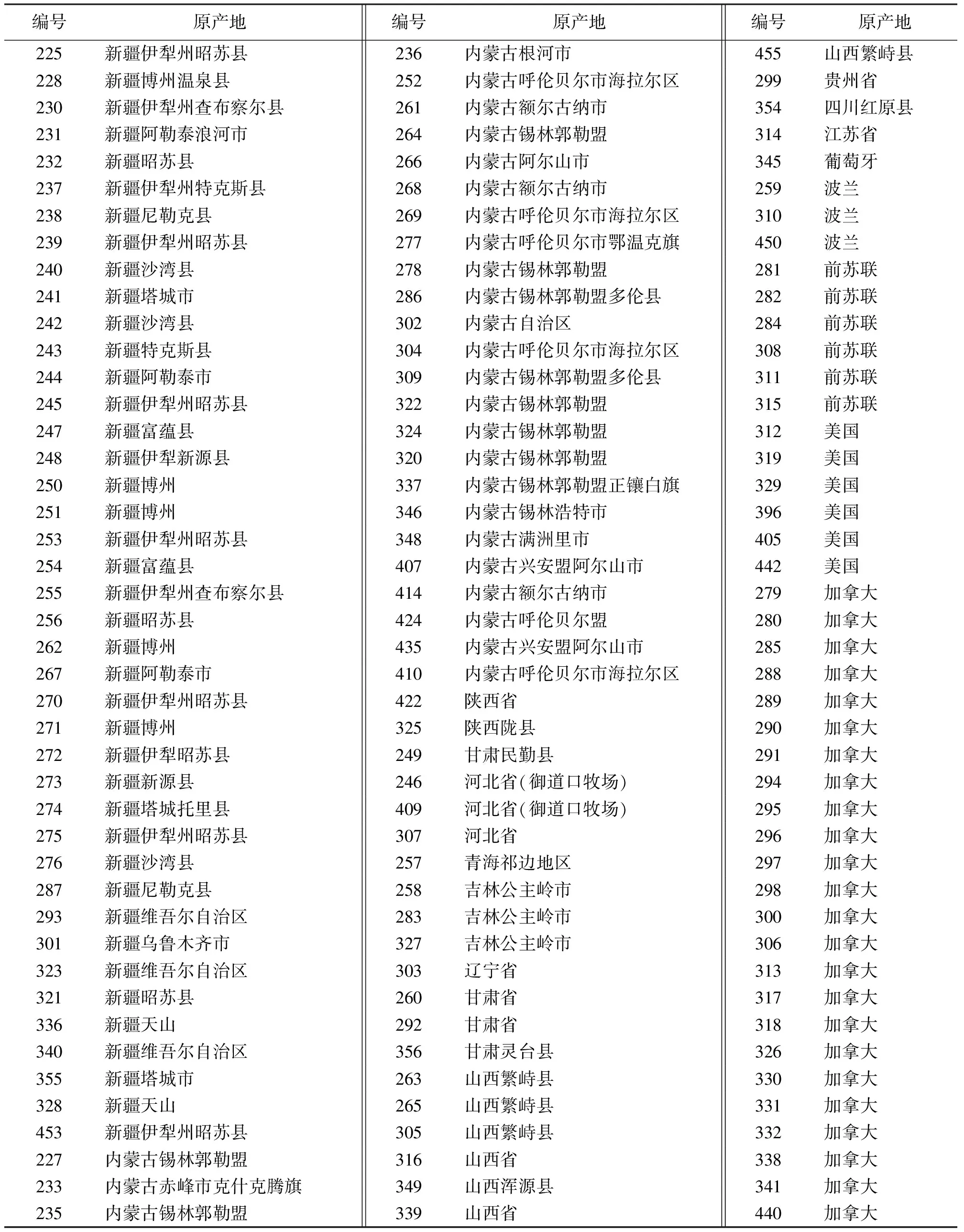

1.1试验材料 试验材料来自国内外不同地区,共132份(国内93份,国外39份),由中国农业科学院草原研究所国家牧草种质中期库和中国农业科学院太仆寺旗草地资源生态监测与评价野外科学观测试验站牧草种质资源库提供(表1)。

1.2试验地概况 试验小区设在中国农业科学院太仆寺旗草地资源生态监测与评价野外科学观测试验站(41°36′ N、115°04′ E),属典型干旱半干旱温带草原区,海拔1 400 m,年平均气温1.5℃,最热月(7月)平均气温17.8℃,最高温33.3℃,最冷月(1月)平均气温-17.6℃,最低温-35.7℃;年均降水量397 mm,年降水量最多时625 mm,最少时240 mm,≥10℃年积温1 800~2 300℃·d,无霜期90~126 d;土壤为栗钙土,pH值为7.0~8.5,土层较厚。

表1 供试材料的原产地

1.3试验设计与方法 试验材料于2009年6月3日人工条播,行距0.5 m,小区间隔1 m,试验小区面积2 m×5 m,采用随机区组设计,重复3次。试验期间正常田间灌溉、多次清除杂草,但不施肥、不喷农药。

冬季满灌,次年4月返青,6月盛花和结实,7-8月成熟,9月开始枯黄。测定时期是在牧草的盛花期和成熟期,随机选取行中植株进行农艺性状相关指标测定,在3个重复小区中,每小区取10株,共30次测值并取其平均值。试验以单株为单位,选取31个数量型农艺性状指标进行测定。

用游标卡尺(分度为0.02 mm)、直尺(0.3、0.5、1.5、2.0 m)、电子天平(精度为0.01 g)、铝合金的三角形考种盘(27 cm×27 cm×27 cm)和光学显微镜等工具测量指标。

1.4测定指标 以《中国植物志》[1]无芒雀麦形态性状描述,《中国牧草手册》[2]、《无芒雀麦种质资源描述规范和数据标准》[5]和《牧草种质资源描述规范和数据标准》[6]为参照测量分类标准。 测定的31个农艺性状指标为:株高(cm)、花药长(mm)、秆直径(mm)、秆节数(个)、叶片长(cm)、叶片宽(mm)、叶片数(个)、叶层高(cm)、圆锥花序长(cm)、圆锥花序宽(cm)、花序分枝数(个)、圆锥花序第1节间长(cm)、小穗数(个)、小穗的小花数(个)、穗下茎第1节间长(cm)、基部分枝长(cm)、小穗长(mm)、小穗宽(mm)、每穗节数(个)、第1颖长(mm)、第2颖长(mm)、鲜草产量(g/m2)、干草产量(g/m2)、水分含量(g/m2)、干鲜比(%)、单株鲜草产量(g/株)、茎叶比、种子产量(g/m2)、千粒重(g)、种子长(mm)、种子宽(mm)。

叶层高(cm):地面至叶层的最高部位;鲜草产量(g/m2):盛花期随机在条播行上割取20 cm,立即进行称量,换算为每平方米鲜草产量;干草产量(g/m2):盛花期随机在条播行上割取20 cm,在阴凉通风处晾干半个月后所称风干质量,换算为每平方米干草产量;水分含量(g/m2):鲜草产量-干草产量;干鲜比(%):干质量(鲜草风干后的质量)占鲜质量的百分比;茎叶比:一株(丛)植株的茎风干质量与叶风干质量之比(分离叶片时不带叶鞘);种子产量(g/m2):小区的面积是2 m×5 m,其成熟期收获的种子产量,换算为每平方米种子产量。

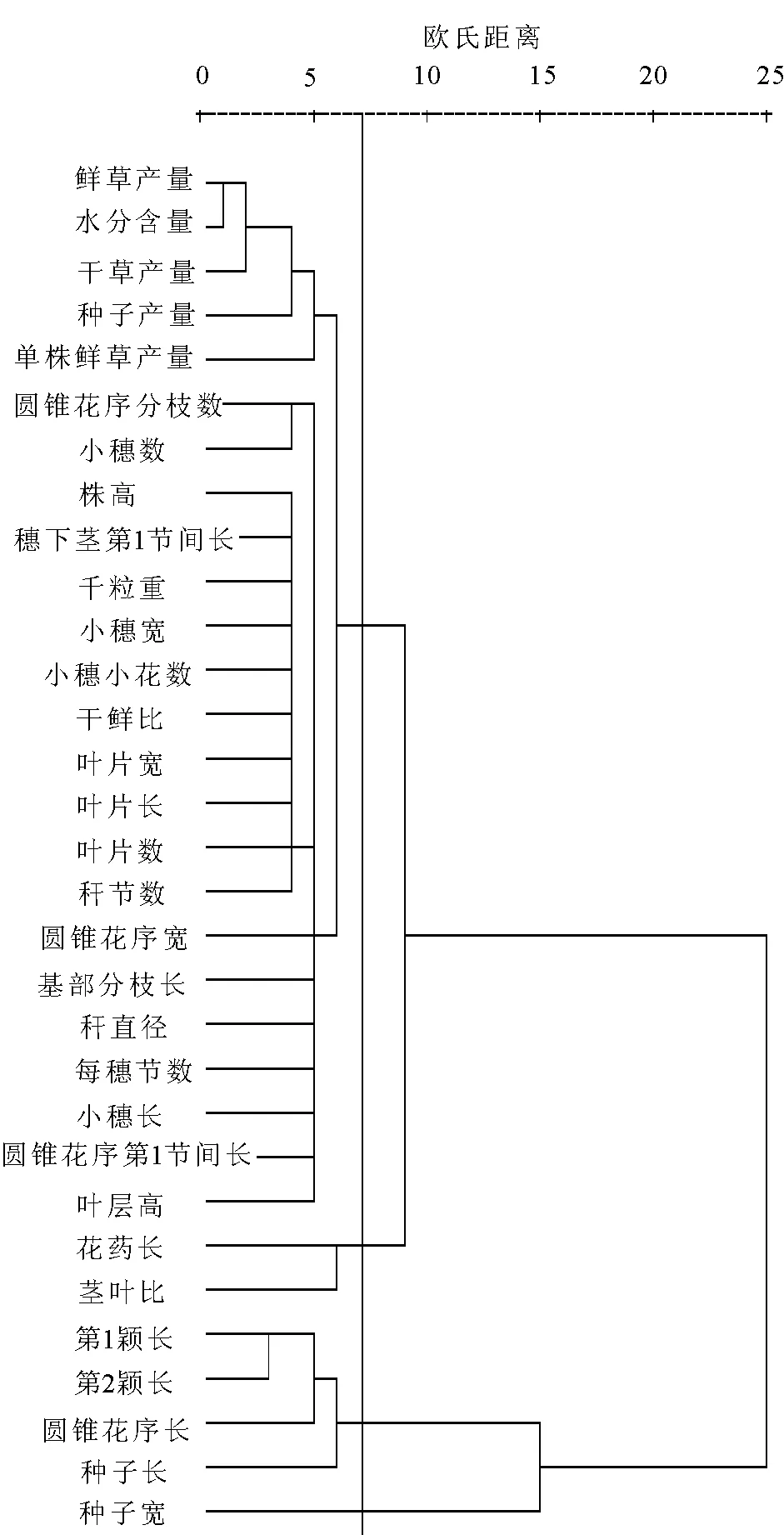

1.5数据处理 采用SPSS 13.0软件和Excel 2003对测定数据进行统计、分析及图表处理。对原始数值用Excel 2003进行简单处理,然后进行基本统计分析、主成分分析和聚类分析。在主成分分析和聚类分析中,由于各性状数值的单位不统一,首先对原始数据进行标准化处理,用相关系数矩阵进行主成分分析;聚类分析属于R型聚类分析,使用类平均法[7],居群间距离用欧氏距离。聚类图制作先用SPSS 13.0软件处理,再对处理结果中的聚类图用HyperSnap6.rar照相抓捕而成。

2 结果与分析

2.1基本统计分析 对132份不同来源地无芒雀麦材料的31个主要农艺性状基本统计分析结果表明,材料来源不同,存在很大的遗传差异,表现出较高的形态遗传多样性,变异系数为9%~105%。变异系数较大的性状依次(由大到小)是茎叶比、花药长、圆锥花序第1节间长、单株鲜草产量、种子产量、小穗长、水分含量、干草产量、鲜草产量、小穗数等,变异系数范围为34%~105%;变异系数较小的性状依次(由小到大)是种子宽、种子长、第2颖长、第1颖长、圆锥花序长、秆直径、圆锥花序宽、基部分枝长、穗下茎第1节间长、叶片长、株高等,变异系数范围为9%~21%(表2)。

2.2主成分分析 对来源于不同地区的132份无芒雀麦材料做主成分分析发现,前14个因子贡献率占总方差的86.22%(表3)。从主成分载荷矩阵可看出,株高、干草产量、鲜草产量、秆直径和水分含量在第1主成分上的载荷较大;小穗长、千粒重、小穗数、小穗宽、圆锥花序分枝数和第2颖长对第2主成分的载荷较大; 圆锥花序第1节间长、圆锥花序长、叶片数和秆节数对第3主成分的载荷较大;圆锥花序宽和基部分枝长对第4主成分的载荷较大;干鲜比和单株鲜草产量对第5主成分的载荷较大;圆锥花序分枝数和第2颖长对第6主成分的载荷较大; 茎叶比对第7主成分的载荷较大;花药长对第8、9主成分的载荷较大;小穗小花数对第10主成分的载荷较大;叶片长对第11主成分的载荷较大;种子产量对第12主成分的载荷较大;单株鲜草产量对第13主成分的载荷较大;叶层高对第14主成分的载荷较大,即对主成分的累积贡献率较大。

2.3聚类分析 聚类使用类平均法,类平均法具有良好的单调性及其一定的聚类空间浓缩性和扩张性[7]。结果显示(图1),当欧氏距离为7.0时,可将31个性状分为4类:花药长和茎叶比聚为一类;第1颖长、第2颖长、圆锥花序长和种子长聚为一类;种子宽单独聚为一类;其余的24个性状聚为一类。性状彼此之间相似程度最高或者亲缘关系最近的有:鲜草产量和水分含量;圆锥花序分枝数和小穗数;第1颖长和第2颖长等。

表2 无芒雀麦种质资源农艺性状的基本统计分析

表3 无芒雀麦种质资源农艺性状主成分分析

图1 无芒雀麦种质资源31个农艺性状聚类分析

用类平均法对来源于不同地区的132份材料做聚类分析。当欧氏距离为6.3时,132份材料分为9类:编号为270、442、349、261、230、326、354、298、317、250、273、304、296、225、252、314、348聚为第1类;243、435、396聚为第2类;227、235聚为第3类;而405、407、315、228、231各自聚为一类,是第4、5、6、7、8类;其余的聚为第9类。聚类结果没有显示出明显的地区域规律(聚类图略)。

3 讨论

牧草种质资源的野外调查、收集通常以形态学性状,特别是农艺性状为依据,而遗传多样性的研究是种质资源收集、保存、鉴定和评价的目的,也是种质创新和新品种培育的前提[2,8]。尽管农艺性状特征作为表型性状易受到外界环境影响,但在随机区组试验条件下,各材料所受到环境影响基本上是一致的[9-10]。在这种情况下,农艺性状的变异在一定程度上仍然能反映出不同材料在基因型上的变异。通过遗传多样性的研究,可明确种质间的相关性、变异程度和亲缘关系,进而筛选出优异种质材料[11]。在育种过程中,人们往往按照一定的育种目标定向选择育种材料,导致现代栽培品种丢失了其长期演化形成的遗传多样性,遗传基础变得狭窄和单调,系谱分析几乎一致;而野外采集到的材料即野生群体,为适应多变的生存环境条件,在长期自然选择过程中,形成了遗传多样性范围大的特点,积累众多优异基因,具备丰富的变异类型,表现出对环境较强的适应性,具有抗逆等一些重要农艺性状[12]。因此野生种质资源是栽培种改良的重要来源,其丰富的遗传多样性是栽培种选育的物质基础,将它们的优良目标性状转移或者集中在栽培种中是开展种质资源遗传评价和利用的最终目的。

种内不同居群能够聚在一起,表现出丰富的农艺性状多样性,是由于地理分布差异,生境的多样化,植物为适应生态环境而形成的[13-14]。通过对132份不同来源地的无芒雀麦农艺性状的基本统计分析,种内不同材料间农艺性状遗传差异性很大,变异系数为9%~105%,有着丰富的遗传多样性。茎叶比、花药长、圆锥花序第1节间长、单株鲜草产量、10 m2种子产量、小穗长、水分含量、干草产量、鲜草产量、小穗数等变异系数较大。变异系数越大,表明这些材料在草产量和种子产量性状上有较高的变异潜力,在育种研究中可提供较广泛的选择范围,可通过良种选配等改善措施或方法使优良性状尽快转移到栽培种中,以提高或改善草产量等农艺性状;种子宽、种子长、第2颖长、第1颖长、圆锥花序长、秆直径、圆锥花序宽、基部分枝长、穗下茎第1节间长、叶片长、株高等变异系数小。变异系数越小,说明这些农艺性状不易受环境影响,期望通过育种手段获得理想目标性状难度较大。来源于不同地区的材料生长于同一环境下其农艺性状多样性表现出如此大的差异,原因如下: 1)材料内部遗传物质是主要原因; 2)材料来源于不同地区,由原来生境、海拔、地理位置等不同造成的; 3)与供种单位有关,部分材料的供种单位可能在其所在地已进行了引种驯化和扩繁;而其他材料采集于野外,还是野生未驯化的;把驯化与未驯化的放在一起进行农艺性状多样性研究,会影响结果。4)与种植地点有关,种植于一个地区表现出一种多样性,种植于另外一个地区又表现出另外一种多样性。

通过比较各个材料主成分值大小,可了解不同物种及样本之间存在差异[15-16],根据生产上不同需要及不同育种目标,对材料进行筛选,来确定材料各自的应用价值[17]。本研究对31个数量型农艺性状进行了主成分分析,前14个主成分的方差贡献率是86.22%。对第1主成分贡献率较大的农艺性状主要与株高和产量有关,可称为株高因子或者草产量构成因子,主要反映植株长势的综合指标,表明对第1主成分载荷较高的材料具有植株高大健壮、长势旺盛的特点。对第2主成分贡献率较大的农艺性状主要与穗数和粒重有关,可称为穗因子;对第3主成分贡献率较大的农艺性状主要与节间长度和叶片数有关,可称为节因子;对第4主成分贡献率较大的农艺性状主要与穗形和分枝长有关,可称为分枝因子;对第5主成分贡献率较大的农艺性状主要与草产量有关,可称为草产量因子。在测定的31个农艺性状指标可分为3类:最重要的指标是株高、干草产量、鲜草产量、秆直径、水分含量、小穗长、千粒重、小穗数、小穗宽、圆锥花序分枝数、第2颖长、圆锥花序第1节间长、圆锥花序长、叶片数、秆节数、圆锥花序宽、基部分枝长、干鲜比、单株鲜草产量等对主成分载荷最大;重要指标为茎叶比、花药长、小穗小花数、叶片长、种子产量、叶层高等对主成分载荷较大,这25个指标是造成132份材料农艺性状差异的主要因素;其余6个指标为次要指标。

在材料的取舍上,参与聚类的农艺性状越多越能综合反映材料的客观实际[18-19]。根据欧氏距离将供试材料聚成9个组群:第1组共包括17份材料,具有茎叶比较小、小穗长较短、圆锥花序第1节间长较短、鲜草产量较高、单株鲜草产量较小的特点,是选择鲜草产量高产的重要材料。第2组包括243、435、396共3份材料,具有茎叶比极大、种子产量极小、秆节数较少、叶片数较多、圆锥花序第1节间长较短、小穗较长、小穗小花数较多、圆锥花序分枝数较少、单株鲜草产量较小、鲜干草产量较小、小穗宽较小、每穗节数较少等特点,是选择叶片数较多和小穗较多的重要材料。第3组包括227、235两份材料,具有茎叶比极小、单株鲜草产量较小、圆锥花序第1节间长较长、小穗数较少等特点,是选择茎叶比小的重要材料。第4组仅405一份,具有千粒重较高、种子较长、种子较宽、鲜干草产量较小、种子产量较小、穗下茎第1节间长较长等特点,是选择千粒重较高、种子较长较宽的重要材料。第5组仅407一份,具有植株较矮、叶层较低、穗较宽、小穗较长、千粒重较高等特点,是选择千粒重较高,茎叶比较小的重要材料。第6组仅315一份,具有植株较高、叶层较高、小穗小花数较多、鲜干草产量较高、茎叶比较小、种子产量小等特点,是选择高植株、叶层高、鲜干草产量高的重要优质育种材料。第7组228和第8组231农艺性状差。第9组包括105份材料,具有种子产量较高、茎叶比极小、穗下茎第1节间长较短、小穗数较多等特点,是选择种子产量高的重要材料。

[1] 中国科学院中国植物志编辑委员会.中国植物志(第九卷第二分册)[M].北京:科学出版社,2002:343-346.

[2] 徐柱.中国牧草手册[M].北京:化学工业出版社,2004.

[3] 蒋尤泉.中国作物及其野生近缘植物——饲用及绿肥作物卷[M].北京:中国农业出版社,2007:93-106.

[4] 陈默君,贾慎修.中国饲用植物志(第一卷)[M].北京:农业出版社,1987:58-59.

[5] 李志勇,师文贵,李鸿雁,等.无芒雀麦种质资源描述规范和数据标准[M].北京:中国农业出版社,2007.

[6] 李志勇,王宗礼,师文贵,等.牧草种质资源描述规范和数据标准[M].北京:中国农业出版社,2005.

[7] 严学兵,周禾,王堃,等.披碱草属植物形态多样性及其主成分分析[J].草地学报,2005,13(2):111-116.

[8] 陈志宏,李晓芳,贠旭疆,等.我国草种质资源的多样性及其保护[J].草业科学,2009,26(5):1-6.

[9] 闫锋,崔秀辉,李清朱,等.谷子农艺性状的遗传多样性分析[J].湖南农业科学,2010,5(3):8-9,12.

[10] 王成,闫锋,崔秀辉,等.绿豆农艺性状的遗传多样性分析[J].杂粮作物,2010,30(3):182-184.

[11] 史冀伟,高爱农,刘津刚,等.小麦族中间鹅观草不同居群的形态多样性分析[J].植物遗传资源学报,2009,10(4):547-552.

[12] 高永刚,杜向红,金广慧,等.不同生境下以色列野生大麦群体与栽培大麦农艺性状的遗传多样性分析[J].西北农业学报,2010,19(5):57-64.

[13] 刘金平,王艳.南充地区野生葎草构件性状多样性分析[J].草业科学,2009,26(8):68-71.

[14] 刘江,陈兴福,杨文钰,等.四川盆地麦冬种质资源的形态特征变异分析[J].草业学报,2010,19(1):143-150.

[15] 师文贵,李志勇,李鸿雁,等.扁蓿豆不同分布区域野生居群形态多样性研究[J].西北植物学报,2009,29(5):0867-0873.

[16] 于凤瑶,辛秀君,张代军,等.群体分布与大豆农艺性状关系的研究[J].草业科学,2010,27(10):114-120.

[17] 徐玉鹏,赵忠祥,王秀领,等.紫花苜蓿品质性状和农艺性状的相关性研究[J].草业科学,2008,25(7):46-49.

[18] 刘峰.糜子农艺性状的遗传多样性分析[J].黑龙江农业科学,2010,6(3):15-16.

[19] 马玉宝,徐柱,李临杭,等.旱作条件下冰草属5种牧草农艺性状的评价[J].草业科学,2008,25(11):45-49.

——黔南扁穗雀麦