瀑布沟水电站尾水闸门室上游边墙开裂原因分析

王能峰,周云金,尹显科,吴 强

(中国水电顾问集团成都勘测设计研究院,四川 成都 610072)

1 前 言

瀑布沟水电站地下厂房洞室群位于大坝左岸花岗岩山体中,埋深大于200m。其中尾水闸门室位于主变室下游,并与之平行布置,与主变室之间的岩墙厚32.7m,上游边墙与6条尾水管及其连接洞相接,下游边墙连接2条尾水洞,其上覆岩体240~300m,洞室全长206.5m,洞轴线N42°E,开挖断面为城门洞形,断面尺寸(宽×高)=17.4×55.15m,底板高程655.4m。

2 基本情况调查

从尾水闸门室上游边墙0+00~0+64m段裂缝的现场调查情况看,裂缝分布范围右侧以 f19(βμ)辉绿岩脉断层为界,在桩号0+64m处由拱座高程706m一直延伸至下部高程683m,上部基本沿拱座(高程706m)分布,左侧边界不明显;在桩号0+00~0+64m,上部高程701~706m之间分布多条竖向裂缝。上部裂缝基本沿喷层开裂,其余上游侧顶拱主要是喷层开裂,挂网钢筋外露。桩号0+64m处沿f19(βμ)裂缝,上部宽7~8cm,深40cm,下部宽2~3cm,深20cm。

3 基本地质情况

尾水闸门室上游边墙桩号0+00~0+64m段岩性为花岗岩,微新岩体,块状~次块状结构,为Ⅱ类围岩;桩号0+20~0+50m段顶拱岩体微风化~新鲜,镶嵌~次块状结构,为Ⅲ类围岩。岩体中主要发育两组节理:① 近 SN/E∠50°~55°,延伸3~6m,部分大于7m,新鲜,平直粗糙,闭合 ,间距40~70cm,局部20~30cm;② N55°~60°W/SW∠30°~40°,延伸4~7m,少数大于10m,新鲜,平直粗糙,闭合,间距 50~80cm,局部 30~40cm;③N20°~30°W/SW∠55°~65°,延伸4~7m,新鲜,平直粗糙,闭合,间距20~50cm。节理主要为两组或两组加随机节理的组合。

开挖揭示的软弱结构面为:

(1)f19(βμ):辉绿岩脉断层,产状 N55°~65°W/SW∠75°~80°,跨三壁,宽 10~40cm,由碎裂岩、片状岩及少量碎粒岩组成,带内可见条带状石英,结构紧密,沿带局部渗、滴水。

(2)f(6):产状 N30°W/SW∠40°,跨三壁,上游侧逐渐尖灭,下游侧被f19(βμ)限制,宽5~15cm,由碎裂岩及少量碎粒岩组成,结构紧密,干燥。

(3)f(7):产状 N70°W/SW∠45°,跨三壁,上游侧逐渐尖灭,下游侧被f19(βμ)限制,宽3~10cm,由碎裂岩及少量碎粒岩组成,结构紧密,干燥。

(4)βμ(3):辉绿岩脉,产状 N55°E/NW∠60°~75°,宽15~25cm,由碎裂岩、碎块岩及少量碎粒岩组成,碎粒岩断续分布于上盘面,厚2~3cm,结构紧密,湿润,在上游边墙与f28(βμ)和g(13)相交,并被f(8)错断,错距约3m,下游侧出露于交通洞连接洞左端墙。

(5)βμ(4):辉绿岩脉,N60°~70°W/SW∠75°~85°,仅出露于上游边墙,宽度变化大,宽10~300cm,由碎裂岩、碎块岩及少量碎粒岩组成,带内可见脉状、团块状石英,结构紧密,湿润,上部逐渐尖灭。

此段地下水不丰,洞壁干燥,仅沿个别软弱结构面渗、滴水。

上游侧顶拱厂(横)0+25~0+45m段有弱岩爆发生,主要表现为片、板状剥落。

此段开挖后成型基本规则,仅顶拱由于开挖爆破控制差,洞室成型不好,施工过程中,多处发生掉块、垮塌。

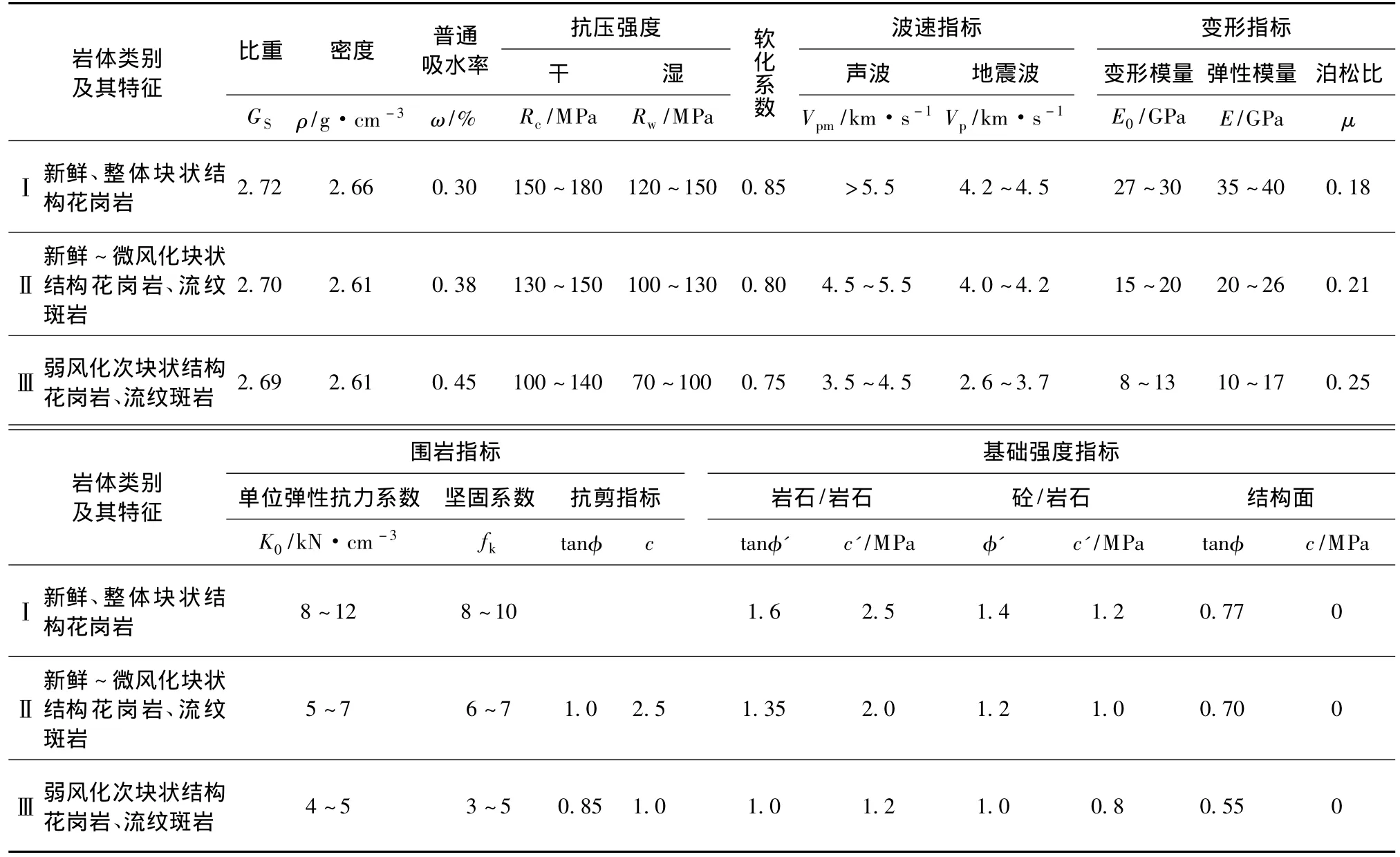

4 岩体物理力学指标和设计支护参数

4.1 岩体物理力学指标

工程区新鲜~微风化花岗岩湿抗压强度Rw=100~150MPa,岩体多发育1~2组裂隙,结构面间距大于0.5m,岩体声波速度大于4.5km/s,结构面新鲜粗糙,地下水活动微弱,岩体变形模量E0=15~30GPa,岩体为整体块状~块状结构,围岩属稳定、基本稳定的Ⅱ类,成洞条件较好。岩体物理力学参数见表1。

4.2 设计参数

尾闸室支护参数为:

(1)顶拱:φ28@120,L=6m,顶拱挂钢筋网 φ8@20×20。

(2)上游边墙:高程681.8m 以上 φ28@150,L=7m;681.8m 以下 φ32@150,L=7.5m,入岩7m。高程691m锚索2000kN@400,均长20m;高程687、683m锚索2000kN@400,均长33m,与主变室对穿;高程 679、675、671m 锚索 2000kN@400,均长20m;687m以上喷钢纤维混凝土12cm,687m以下喷混凝土8cm。

(3)下游边墙:φ28@150,L=7m,下部 φ28@150,L=7.5m,入岩7m;高程691、687、683、679m 锚索2000kN@400,均长20m,上部喷钢纤维混凝土12cm,下部喷混凝土8cm。

表1 岩体物理力学性指标建议值

5 监测分析

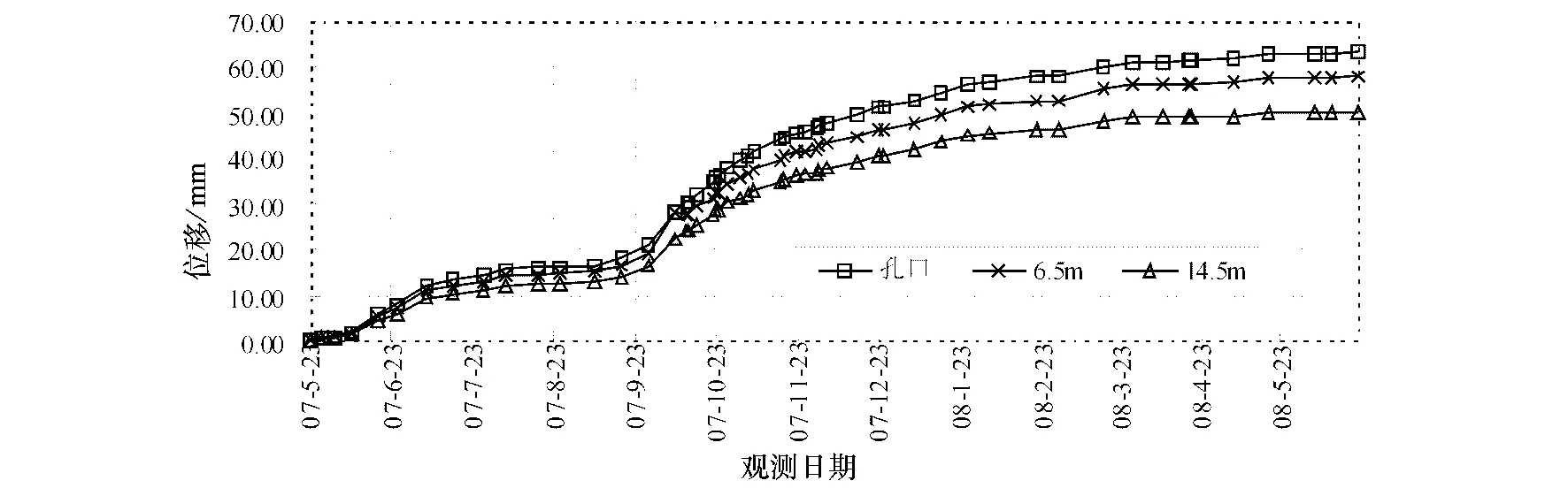

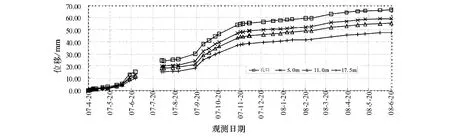

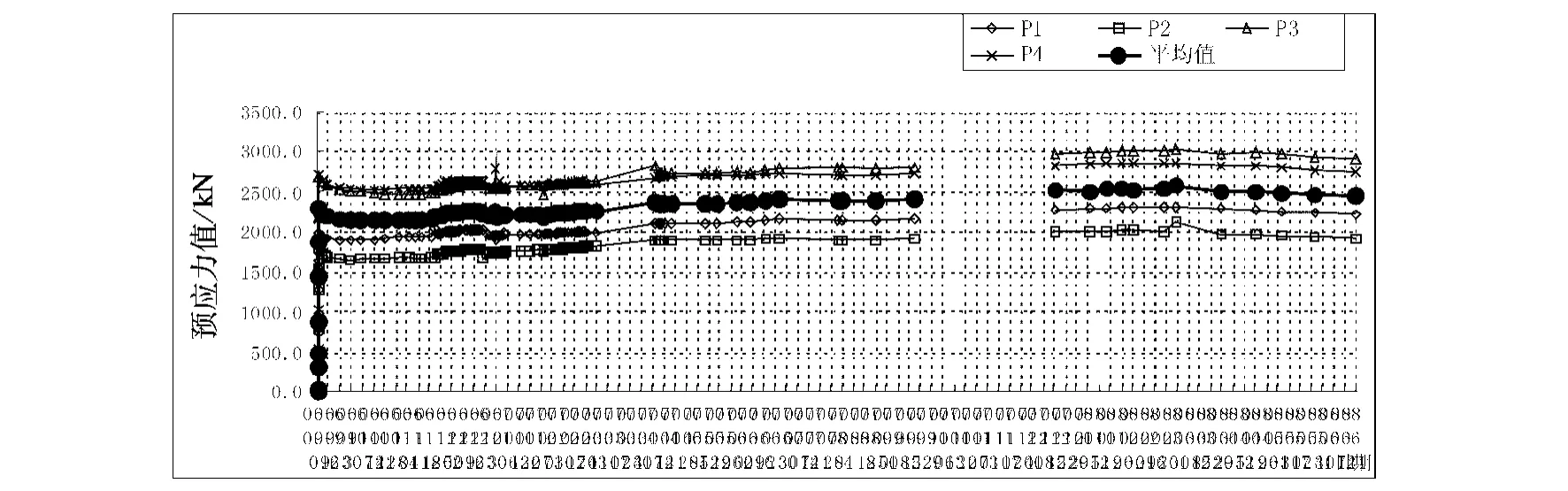

对布置在尾水闸门室桩号0+5m和0+49.6m处的监测断面的监测数据分析表明,0+5m处上游边墙总变形量和变形速率均较小,而0+49.6m处上游边墙总变形量较大,达60~80cm,同时对比主变室此桩号处的多点位移计的监测数据,分析得出如下结果(见图1~5):

(1)变形开始较快发展的时间在2007年9月下旬,尾水闸门室Ⅴ层1号井在2007年7月开挖完成,主变室在2007年5月开挖完成,2号尾水管及其连接洞开挖时段为2007年3月~2008年3月,说明变形与2号尾水管及其连接洞的开挖密切相关。

图1 主变室0+49.6m下游边墙(高程686m)M 3 13多点位移计绝对位移—时间曲线

图2 尾水闸门室0+49.6m上游边墙(高程700m)M 4 12多点位移计绝对位移—时间曲线

图3 尾水闸门室0+49.6m上游边墙(高程691m)M 4 11多点位移计绝对位移—时间曲线

图4 尾水闸门室0+49.6m上游边墙(高程679m)M 4 10多点位移计绝对位移—时间曲线

(2)变形深度由上往下逐渐加深,与0+49.6m处横剖面上βμ(3)辉绿岩脉位置相符,表明变形深度主要由βμ(3)控制。

6 开裂原因分析

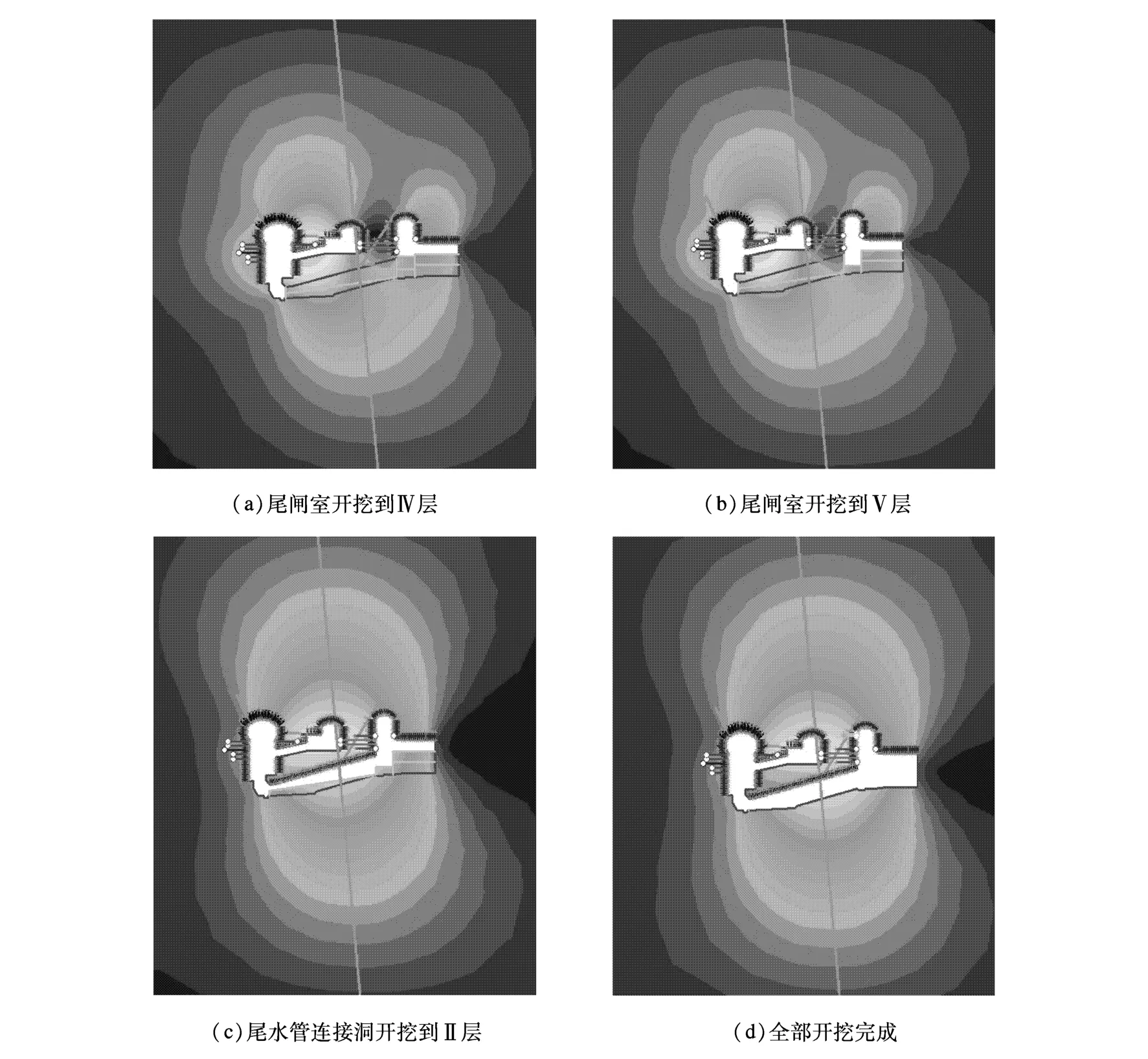

依据监测数据分析结果,结合施工时段和地质情况,分别模拟了不同开挖阶段尾闸室上游边墙附近的总体位移变化情况(见图6)。分析表明,0+00~0+64m段的开裂主要受βμ(3)和f19(βμ)控制,同时由于2号尾水管及其连接洞开挖和尾水闸门室高边墙引起的应力调整,特别是2号尾水管及其连接洞的开挖,引起了此段尾闸室上游边墙产生较大变形,最终导致变形开裂。

7 处理方案及结论

由于尾闸室上游边墙中部有锚索支护,对变形体进行了有效的支护,保证了上游边墙此段没有发生变形破坏直至垮塌。为了尾水闸门室洞室的长期稳定,对此段采取了加强支护,在桩号0+00~0+65m段的高程702~705m之间,在原有系统支护基础上,内插两排φ28@250,L=12m的锚筋束。直至目前,此段变形监测已经收敛,稳定。

综合以上表明:

(1)尾闸室上游边墙0+00~0+64m段的开裂主要受βμ(3)和f19(βμ)控制,同时由于2号尾水管及其连接洞开挖和尾水闸门室高边墙引起的应力调整,导致了开裂;

(2)施工期应注意洞室交叉洞段因存在潜在的软弱结构面组合快速开挖所导致较大的变形;

(3)设计系统支护参数以及后期的加强支护是有效的;

(4)施工期的监测尤为重要,并应能及时分析反馈,同时应重点关注薄弱部位的长期变形问题。

图5 尾水闸门室0+49.6m上游边墙(高程690m)锚索测力计PR5应力值曲线

图6 尾水闸门室0+49.6m上游边墙断面不同开挖阶段的总位移变化