沙子岭猪与巴沙、汉沙杂交猪肉质特性的研究

左晓红,赵迪武,吴买生,刘天明,彭英林,陈 斌,罗强华,唐国其,向拥军,符丽辉,刘 伟

(1.湘潭市畜牧水产局,湖南 湘潭 411104;2.湘潭市家畜育种站,湖南 湘潭 411104;3.湘潭县畜牧水产局,湖南 湘潭 411228;4.湖南省畜牧兽医研究所,长沙 4101314;5.湖南农业大学动物科技学院,长沙 410131)

我国地方猪种具有早熟易肥,肉质细嫩,口味鲜美等特点[1-2]。多年来,我国猪的育种主要注重降低背膘厚,提高生长速度和瘦肉率。但随着我国经济的高速发展,人民生活水平的不断提高,对优质风味型瘦肉猪的需要将会快速增长。因此,加强肉质选择, 发展优质猪生产意义重大。猪肉的营养、品质和风味与肌肉中氨基酸、脂肪酸的含量有关[3-6]。沙子岭猪是我国华中两头乌猪的主要类群,也是湖南省著名的肉脂兼用型地方品种,具有耐粗饲、繁殖力强、生长较快、肉质细嫩等优点。巴克夏猪是原产英国的著名脂肪型猪种,经选育已成为目前公认的用作终端父本生产精品优质猪肉的瘦肉型品种。在沙子岭猪的杂交利用方面我们曾做过研究,参照[7-10]。本研究根据我国生猪市场的发展变化,以沙子岭猪作母本,引进巴克夏、汉普夏作父本进行杂交试验[11],并以纯种沙子岭猪作对照,在进行饲养试验的基础上,测定分析沙子岭猪及其二元杂交猪肉质指标、肌肉氨基酸、脂肪酸组成等,为合理利用沙子岭猪和培育优质猪配套系提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 引种与配种

2009年从广西、江西分别引进不同血缘的汉普夏、巴克夏公猪各2头,饲养在湘潭县谭家山镇沙子岭猪保种基地。2009年11-12月,从沙子岭猪繁殖群中选择胎次相近的母猪,分别用巴克夏、汉普夏公猪配种,每头公猪配种3~4胎。同时按常规开展沙子岭猪的纯繁配种并做好配种记录工作。

1.2 试验猪选择与分组

2010年7月下旬,从谭家山种猪场选择体重28 kg左右的纯种沙子岭猪、巴沙猪和汉沙猪各10头,分别组成纯种沙子岭猪、巴沙猪和汉沙猪3个试验组,每组公母比例一致,体重相近。

1.3 日粮配方与营养水平

3组试验猪按体重分前期(30~ 50 kg) 和 后 期(50~ 100 kg)2个阶段。3组日粮营养水平相同。前后期日粮配方及营养水平见表1。

1.4 饲养管理

试验在湘潭县谭家山种猪场内进行。试验猪预试期7 d,期内进行驱虫、防疫注射(猪瘟、猪丹毒、猪肺疫、猪喘气病、5号病)和饲料过渡。预试期末称重,组间差异不显著(P>0.05),正式试验从2010年8月4日开始,至2010年 12月 30日结束,为期 148 d。每组试验猪安排在1个栏舍内,栏舍大小一致,无运动场。试验猪一律用干粉料拌湿生喂,每日2次,以吃饱不剩为原则,自由饮水。每日由专人负责称料,详细记载饲料耗量和试验猪健康情况。

表1 试验猪日粮组成与营养水平

表2 沙子岭猪与巴沙、汉沙猪肉质比较

表3 沙子岭猪与巴沙、汉沙猪背最长肌化学成分的比较 %

1.5 测定项目与方法

饲养试验结束后,每组随机取4头,共12头,空腹24 h,宰前称重,按全国统一标准进行屠宰测定及肉品质分析,主要测定肉色、pH值、失水率、熟肉率、贮存损失等肉质指标;同时,取肉样送中科院农业生态研究所重点实验室测定化学成分、氨基酸和脂肪酸含量;取肉样送农业部畜禽产品质量安全监督检验测试中心(长沙)测定肌肉中的重金属残留量。采样点为左侧胴体背最长肌1-3 腰椎间,样品置食品薄膜包装袋内冻存于超低温冰箱。

1.6 数据处理

对所测数据进行统计,计算平均数和标准差,并对有关性状进行单因素方差分析。多重比较采用LSR方法。

2 结果与分析

2.1 沙子岭猪与巴沙、汉沙二元杂交猪肉质比较

从表2可以看出,肉色、大理石纹、pH值,3组之间基本一致,均处于正常范围。失水率沙子岭猪组最低,分别低于巴沙猪组、汉沙猪组15.67%和24.97%,经 F检验, 3组之间差异显著(P<0.05),应用LSR法进行多重比较,沙子岭猪组与汉沙猪组之间失水率差异显著(P<0.05);贮存损失,巴沙猪组、汉沙猪组一致,但分别高于沙子岭猪组53.26%,经F 检验, 3组之间差异极显著(P<0.01),应用LSR法进行多重比较,沙子岭猪与巴沙猪、汉沙猪组之间贮存损失差异极显著(P<0.01)。熟肉率沙子岭猪组最好,分别高于巴沙猪组、汉沙猪组4.84%、5.92%,但经F测定,3组之间差异不显著(P>0.05)。

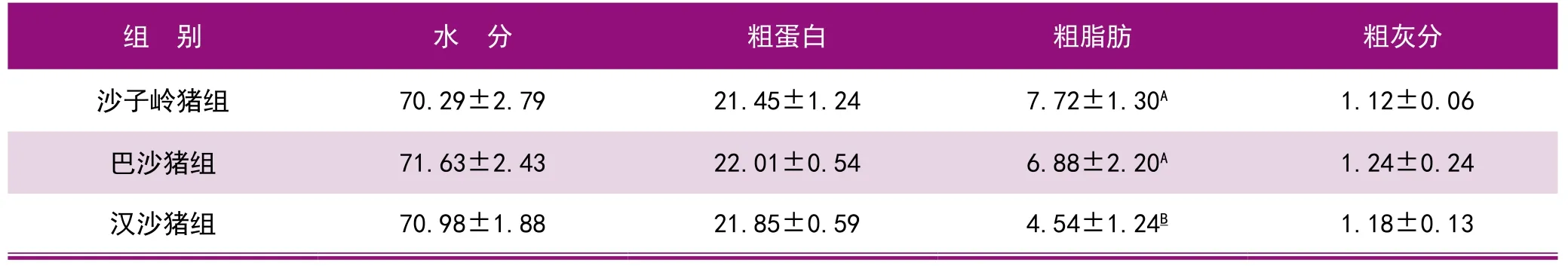

2.2 沙子岭猪与巴沙、汉沙猪背最长肌化学成分的比较

由表3可以看出,肌肉中水分、粗蛋白、粗灰分的含量,3个组之间差异不显著(P>0.05);肌肉中粗脂肪含量,沙子岭猪组、巴沙猪组分别比汉沙猪组提高 70.07%(P<0.01)、51.54%(P<0.01)。

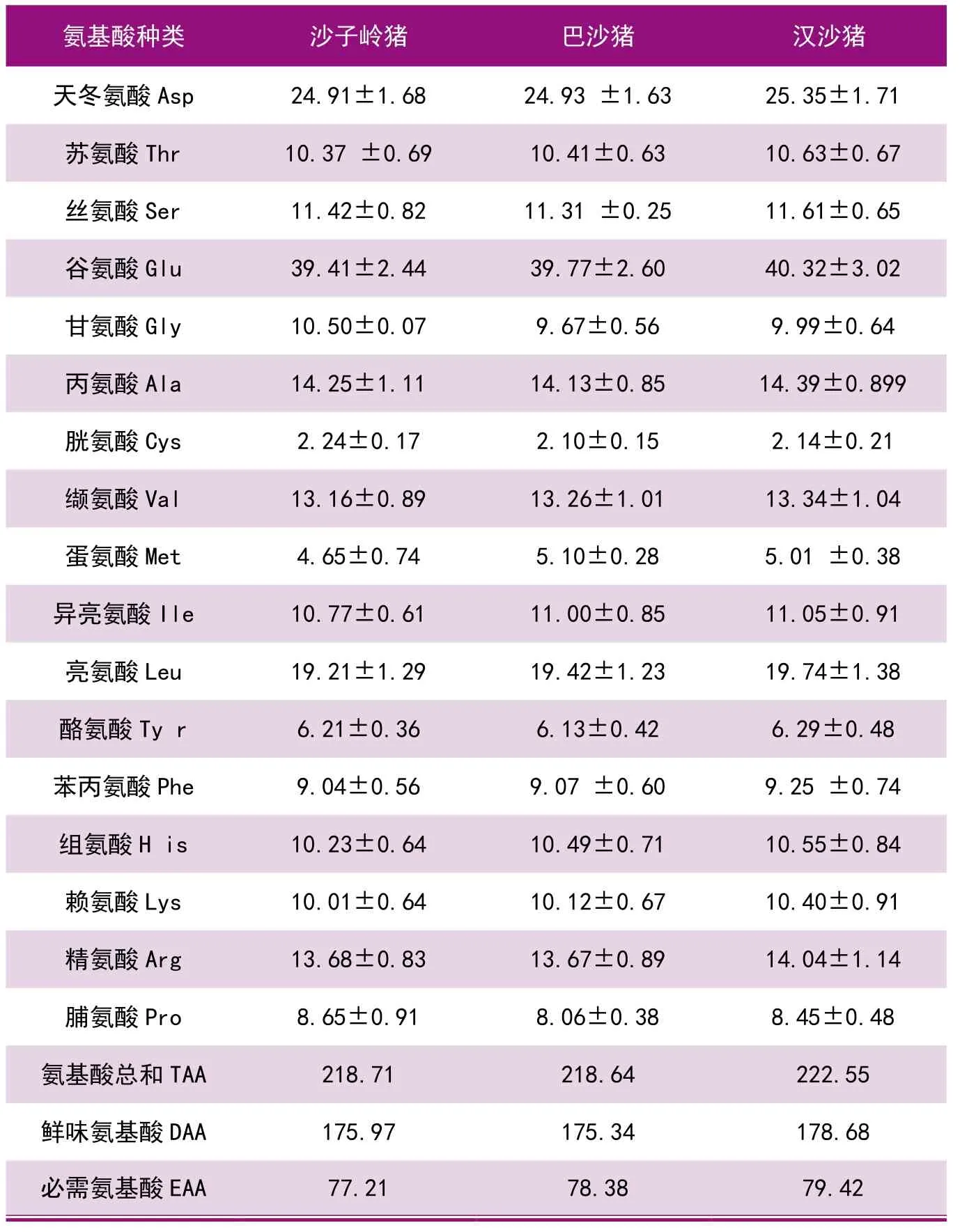

2.3 沙子岭猪与巴沙猪、汉沙猪背最长肌氨基酸含量的比较

从表4可以看出,所测的17种单一氨基酸和氨基酸总和,3组之间数据基本一致。同时,肌肉中鲜味氨基酸 ( Asp、Ser、Glu、Gly、Ala、Val、I le、Leu、Lys、Arg 和 Pro)与必需氨基酸含量 ( Lys、Met、Phe、Leu、Ile、Val、Thr),沙子岭猪组与巴沙猪、汉沙猪组也基本一致。由此可见,沙子岭猪及巴沙、汉沙二元杂交猪肌肉中氨基酸种类多含量丰富,且鲜味氨基酸和必需氨基酸含量亦充足。

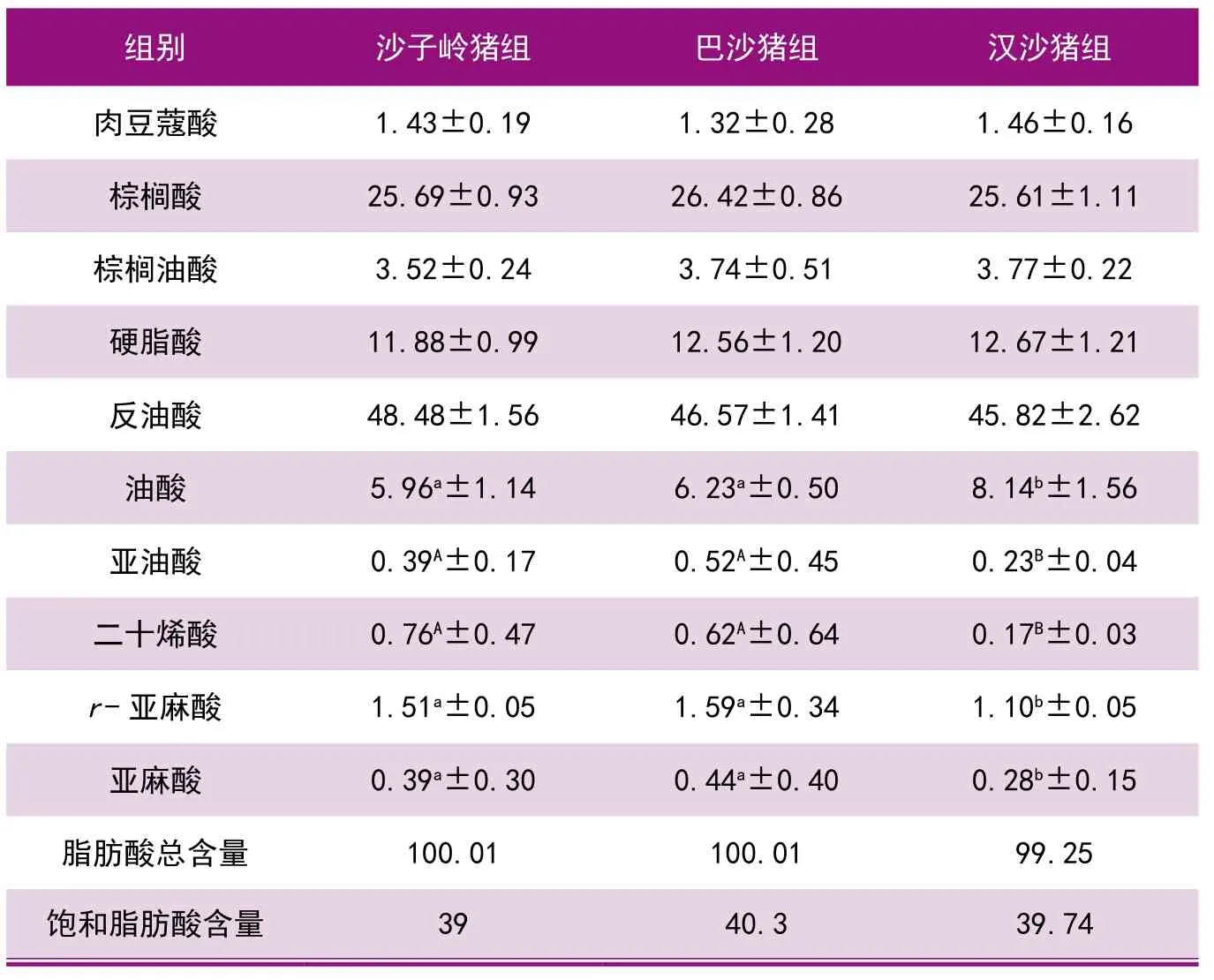

2.4 沙子岭猪与巴沙猪、汉沙猪背最长肌脂肪酸含量的比较

从表5可以看出,肉豆蔻酸、棕榈酸、棕榈油酸、硬脂酸、反油酸以及脂肪酸总含量、饱和脂肪酸含量、不饱和脂肪酸含量,沙子岭猪组与巴沙猪、汉沙猪组基本一致;进一步分析,其中油酸的含量,汉沙猪组分别比沙子岭猪组、巴沙猪组高 36.57%(P<0.05)、30.65%(P<0.05);亚油酸含量,沙子岭猪组、巴沙猪组分别比汉沙猪组高69.56%(P<0.01)、126.09%(P<0.01);二十烯酸,沙子岭猪组、巴沙猪组分别是汉沙猪组的 3.47倍(P<0.01)和2.65倍(P<0.01);r- 亚麻酸,沙子岭猪组、巴沙猪组分别比汉沙猪组高37.27% (P<0.05)、44.55% P<0.05);亚麻酸,沙子岭猪组、巴沙猪组分别 比 汉 沙 组 高 39.29% (P<0.05)、57.14% (P<0.01)。

2.5 沙子岭猪与巴沙猪、汉沙猪背最长肌重金属残留量的比较

从表6可以看出,沙子岭猪组、巴沙猪组、汉沙猪组肌肉中均未检测出砷、氟;铅含量,沙子岭猪组分别比巴沙猪组、汉沙猪组低34.78%、25.00%。

表4 沙子岭猪与巴沙猪、汉沙猪背最长肌氨基酸含量的比较 mg/g

3 讨论与结论

本试验研究结果表明:沙子岭猪与巴沙猪、汉沙猪的肉色、大理石纹、pH值基本一致,均处于正常范围。但沙子岭猪在肌肉保水性、贮存性、肌内脂肪沉积方面优于巴沙猪,更优于汉沙猪。表现为沙子岭猪在失水率、熟肉率、贮存损失和肌肉粗脂肪含量等指标上优势明显。

大量研究表明:氨基酸种类、数量和比例是评价猪肉中蛋白质及猪肉品质的重要指标,特别是必需氨基酸(苏氨酸、缬氨酸、蛋氨酸、亮氨酸、异亮氨酸、苯丙氨酸、赖氨酸和色氨酸)尤为重要[12]。肌肉的鲜味主要来源于它的水溶性前体物 , 其中鲜味氨基酸 ( Asp、Ser、Glu、Gly、Ala、Val、Ile、Leu、Lys、Arg 和Pro) 起重要作用,尤其是谷氨酸,它具有形成鲜味和缓冲咸、酸等不良味道的特殊作用,为肌肉鲜味形成提供物质基础。沙子岭猪与巴沙猪、汉沙猪肌肉总氨基酸含量、鲜味氨基酸和必需氨基酸含量均较高,表明其肌肉不仅营养丰富,而且富含产生鲜味的水溶性前体物。

研究证实,肌内脂肪与鲜猪肉的嫩度、多汁性和风味特性密切相关,而脂肪酸是构成脂肪的重要化学物质,也是一种重要的芳香物质和芳香物质前体,肌内脂肪酸的组成与肉品质存在着极大的相关性,除硬脂酸外,饱和脂肪酸和单不饱和脂肪酸(棕榈油酸、油酸)含量与肉香味和整体可接受程度呈正相关,多不饱和脂肪酸则与其呈负相关[3-4],[12]。本试验中沙子岭猪与巴沙猪的肌内脂肪较高,而汉沙猪较低。所测背最长肌总饱和脂肪酸(肉豆蔻酸、棕榈酸、硬脂酸)、 饱和脂肪酸及不饱和脂肪酸含量, 沙子岭猪与巴沙猪、汉沙猪一致。

本研究结果还表明:沙子岭猪与巴沙猪、汉沙猪的肌肉中砷、氟均未检出,铅的残留量在(0.015 ~ 0.023) mg/kg,不会造成肌肉中残留超标,完全符合农业部NY 5029无公害食品猪肉标准,猪肉是安全的。

综上所述,沙子岭猪肌肉细嫩、保水性好、贮存损失少,肌内脂肪含量较高,肌肉必需氨基酸、鲜味氨基酸和香味脂肪酸含量高。同时,沙子岭猪与巴克夏杂交产生的巴沙猪,各项肉质指标与亲本沙子岭猪相类似,而沙子岭猪与汉普夏杂交产生的汉沙猪,在失水率、熟肉率、贮存损失和肌肉粗脂肪含量等指标上不如亲本沙子岭猪。说明巴克夏可作为沙子岭猪培育优质猪配套系的优良亲本种质资源。

表5 沙子岭猪与巴沙猪、汉沙猪背最长肌氨基脂肪酸含量的比较 %

表6 沙子岭猪与巴沙猪、汉沙猪背最长肌重金属残留量的比较 mg/g

[1] 呼红梅. 莱芜猪肉质特性研究[J].家畜生态学报,2008,29(2):6-9.

[2] 鲁绯.五指山猪的肉质分析研究[J].肉类研究,2001(2):40-42.

[3] 李庆岗,经荣斌.猪肌内脂肪酸的研究进展 [J]. 饲料博览,2004(3):10-12.

[4] 经荣斌.猪肌肉中脂肪和脂肪酸的研究进展 [J]. 养猪,2006(4):49-51.

[5] 张树敏,李娜,金鑫,等.不同品种猪肉质评定报告[J].养猪,2006(3):54-56.

[6] 张伟力.猪文化和猪肉品质改进理念[J].猪业科学,2006(4):28-30.

[7] 吴买生.沙子岭猪不同杂交组合繁殖性能比较试验 [J]. 家畜生态,2001,22(3): 14-16.

[8] 吴买生.沙子岭猪不同杂交组合肥育性能比较试验 [J]. 家畜生态,2001,22(4): 19-21.

[9] 吴买生.沙子岭猪三元杂交组合生产性能比较试验[J].黑龙江动物繁殖,2002, 10(1):6-8.

[10] 谭毓平,吴买生,易建军,等.沙子岭猪肉质性状与肉的成分测定[J].家畜生态,2004,25(1):17-19.

[11] 吴买生,刘天明,彭英林,等. 沙子岭猪与巴克夏、汉普夏猪的二元杂交试 验 [J].生猪健康养殖,2011,2(2):12-14.

[12] 魏彩虹.甘肃黑猪合成系肌肉脂肪酸和氨基酸特征研究[J].甘肃畜牧兽医, 2001(5):1-3.