从开普勒到“开普勒”

□ 谢 懿/编译

约翰内斯·开普勒肖像

约翰内斯·开普勒破解了太阳系中行星的运动。现在以他名字命名的一个探测器则正在搜寻其他的行星系统。

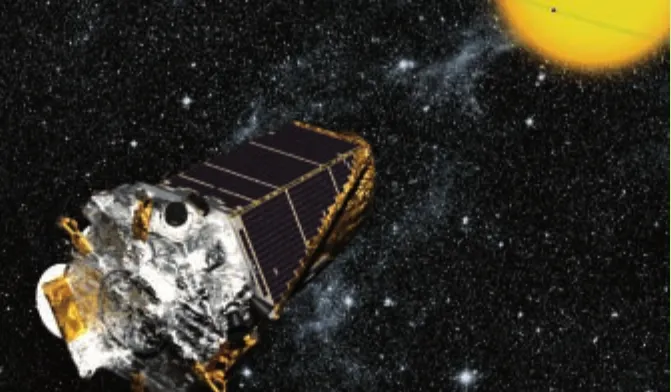

2009年3月6日,一枚联合发射同盟公司的德尔它Ⅱ型火箭从美国佛罗里达州的卡纳维拉尔角呼啸着直插夜空。它上面携带了一个不大不小的载荷,从技术上讲是一架1米的施密特望远镜和42个电荷耦合器件(CCD)——开普勒空间望远镜(下文简称“开普勒”)。它将要探测的东西十分简单:恒星亮度随时间的变化。

为什么要造一个空间探测器来做这样一件事情呢?因为也许,仅仅是也许,这些亮度变化可以帮助我们找到另外一些和地球类似的行星。

到2009年夏,也就是在约翰内斯·开普勒(Johannes Kepler)解开了行星运动谜题之后差不多4个世纪,“开普勒”发现了5颗新的行星。虽然它们都是“热类木星”——极为靠近其宿主恒星的气态巨行星,但在揭示行星系统本质的道路上“开普勒”无疑向前迈出了一步。

举步维艰

1984年当用测光的方法来探测外星类地行星的想法出现在“开普勒”首席科学家比尔·博鲁茨基(Bill Borucki)的脑子里时,那时距离第一颗外星行星的发现还有8年的时间。和通过光谱来寻找外星行星的方法——探测由于绕转行星对其宿主恒星的来回推拉所造成的恒星光谱中谱线的微小移动——不同,外星行星测光搜寻背后的想法则更为基本。非常简单,当一颗行星从恒星的前方经过的时候,恒星由于被遮挡亮度就会减弱。行星越大,恒星光变曲线中的亮度跌幅也就越大。

但是博鲁茨基的构想需要一只眼睛——极为灵敏的眼睛。有人笑着告诉他,他完全是个疯子。在当时,测光还无法做到能分辨出亮度1/10,000的下降,而这正是探测类太阳恒星周围地球大小行星所必须的灵敏度。技术上的困难令许多人对这个项目表示严重的质疑。不过,博鲁茨基却并没有对此丧失信心。

由于博鲁茨基非常坚定,他一个一个地解决了阻挡在他面前的所有问题。但这并不容易,而且过程也极为漫长。解决这些问题最终涉及到了8个研究机构和30多名科学家、软件工程师和仪表工程师超过100万个小时的劳动时间。

到1992年,“开普勒”的基本架构已具雏形。就在那个时候,“开普勒”团队决定尝试使用CCD探测器,选择日心轨道,采用德尔它Ⅱ型火箭,决定不用机械快门,选定视场的大致位置,开始和鲍尔宇航公司合作。

即便如此,美国航宇局(NASA)把“开普勒”选为“发现计划”项目仍还需要10年的时间,到那时它才能加入像“星尘”、“信使”、“深度撞击”和“火星探路者”这样耳熟能详的探测器行列。在1996年和1998年,NASA两次拒绝了为“开普勒”提供资金,当时它的名字叫“地球大小内行星频率”(FRESIP)。与此同时,天文学界的许多人也对这个计划搜寻外星类地行星的雄心壮志进行了严厉地批评,认为食双星、恒星黑子甚至是仪器和数据分析中的瑕疵都会掩盖掉真正要寻找的目标。

整个过程反反复复。即使2001年12月21日NASA宣布“开普勒”被选中了,“煮熟的鸭子也会飞了”的感觉依然经久不散。到2003年前后“开普勒”团队才有了些踏实感,从那时起他们开始获得了探测器的硬件设备。

不屈不挠

约翰内斯·开普勒小时候便对宇宙着了迷。1577年在他5岁时,他母亲指给他看了当年出现的一颗彗星。8岁时,他父亲带他到户外去看了一次月食。之后,他发现自己常常陷入长时间地思考:哥白尼关于宇宙的想法是正确的吗?从月亮上会看到什么?

即便在进入德国蒂宾根大学的神学院之前,开普勒就显露出了他在天文学和几何学上的惊人才华,不过他仍然觉得神在召唤他。如果不是他年轻的外表,从神学院毕业后他也许可以直接成为神职人员。1594年,开普勒前往了奥地利的格拉茨,当了一名数学老师。

太空中的“开普勒”(艺术构想图)

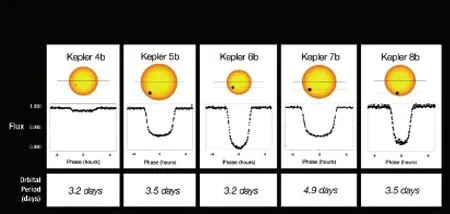

“开普勒”首批发现的5颗外星行星的凌星光变曲线

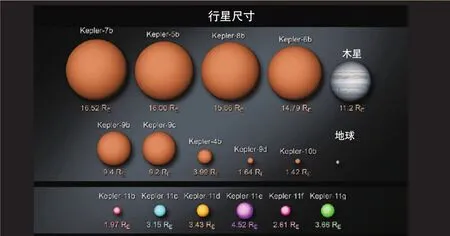

“开普勒”所发现的包含有6颗行星的一个行星系统开普勒-11(艺术构想图)

据大家所说,开普勒决不是一个好老师,到他教课的第二个学期教室里就已经空无一人了。在他本该用来批改作业的时间里,开普勒用探索宇宙的奥秘来打发时间。他企图用一组正多面体——正四面体、正立方体、正八面体、正十二面体和正二十面体——来描述太阳系行星的轨道,但最终没有成功。

不过有关行星轨道的问题却一直萦绕在他心头。在它们的位置和运动背后肯定存在着什么重要的东西,但究竟是什么呢?开普勒把这些疑问写进了他的书里。为了解决这些问题,他需要过硬的数据,而丹麦天文学家第谷手上则积累了很多这样的数据。开普勒很幸运,第谷是少数读过他书的人。他立马意识到,开普勒的数学才能将会非常有用。因此,历史上最重要且跌宕起伏的科学合作之一开始了。

1600年,第谷的肉眼观测数据绝对是最顶尖的。他多年来精确测量了月亮、行星和恒星的位置,想以此来证明他自己所提出的混合宇宙论:水星、金星、火星、木星和土星绕太阳转动,然后太阳带着这些行星再绕静止的地球转动。第谷的问题是他缺乏让他的观测结果和数学模型相符的技巧。于是他在1600年招募了数学天才开普勒,后者欣然接受了这个可以使用第谷数据的机会,不过对第谷的宇宙论他一直没怎么看上眼。

第谷决定让开普勒先从最棘手的火星开始。过于自信的开普勒声称,他可以在8天的时间里解决这个问题。但第谷并没有等到问题得解的这一天,1601年他便去世了。在历经了艰难困苦的5年计算之后,开普勒终于发现了他的三定律中的前两条:行星以椭圆轨道绕太阳转动且太阳位于椭圆的一个焦点;在相等时间里太阳和行星的连线所扫过的面积相等。之后在1618年他又确定出了行星轨道周期和它到太阳平均距离之间的关系——第三定律。

总而言之,开普勒经过了近17年的奋斗才得出了这三条如今每个学习天文学的学生都会被要求牢记的定律,这期间充满了繁杂的计算、政治的动荡、令人绝望的个人悲剧(其中包括了1611年天花夺去了他年仅6岁儿子的生命)、第谷死后对其数据的法律争夺以及寻求资助等等。

谨小慎微

即便在绿灯亮起之后,“开普勒”依然经历了起起落落。最大的问题是资金。成本超支致使“开普勒”的天线被重新设计并削减了对探测器电子设备的测试。此外,多年前星震学(通过观测恒星脉动来研究其内部结构)也被从受资助的项目中剔除了,这迫使“开普勒”科学家寻求美国航宇局之外的资金支持。从2001年获得批准到2009年发射“开普勒”面对了许多挑战。幸运的是,它的团队最终克服了其中的每一个。

在开普勒提出他的行星运动第三定律之后391年,“开普勒”矗立在了发射平台上。“开普勒”的科学家都很清醒,知道这是什么事情都会发生的时刻。他们所有的希望和梦想都依赖这枚火箭。幸运的是,“开普勒”的发射很完美。但它还不能高枕无忧。在一个月的时间里,它会越来越远地滑向地球的后方,此时它唯一的数据会被用来确定其仪器自身的噪音。

到2009年4月7日,科学家们终于让自己松了口气。那时“开普勒”已经位于地球后方超过300万千米的地方,成功地去除了它的防尘罩并拍摄了第一幅图像,一切都运转良好。不到一个月之后,“开普勒”对53,000颗恒星进行了为期10天的观测。

这一观测是正式科学运转的尝试,后者同时观测的恒星数会达到170,000颗。但即便是这最初10天的数据,天文学家也发现了5颗新的热类木星。

“开普勒”2011年2月公布的已经得到确认的外星行星,这里把它们的大小和地球以及木星进行了对比

放眼未来

看到第一批数据时,科学家们非常激动。因为你甚至不用真正地去处理数据就能看到外星行星的信号。

但搜寻靠近其他恒星的巨行星并不是“开普勒”的重点。毕竟,地面望远镜在十多年前就已经做到了这一点。“开普勒”需要证实的是它可以探测到由外星类地行星所造成的其宿主恒星亮度1/10,000的下降。有意思的是,“开普勒”对热类木星的观测有助于证明这一点。

通过对已知的一颗外星巨行星HATP-7b宿主恒星的光变曲线的分析,“开普勒”团队也发现了这个目标。随着HAT-P-7b围绕其宿主恒星的转动,它的凌星产生了如预期的亮度大幅下降。在半个轨道周期之后,它又被其宿主恒星遮挡,产生了又一次幅度要小得多的亮度下降。

导致这一“二次掩食”的原理很简单。被恒星照亮的热类木星表面可以达到2,500℃的高温,能够发出可见光。当一颗行星即将要运动到其宿主恒星背后的时候,它就会显露出它温度最高、最明亮的一侧。随着它在视野中消失,恒星就会遮挡它所发出的光。尽管行星对整个系统的亮度贡献非常之小——约1/10,000,但“开普勒”观测到的这一二次掩食的信号却是明白无误的。

这说明“开普勒”真的具有了能找到地球大小外星行星的精度。2011年2月“开普勒”公布了它在2009年5月2日至9月16日的观测结果,发现了1,235个外星行星候选体。其中的1,202个可分为5类:68个和地球相仿,288个是超级地球(比地球略大),662个和海王星相当,165个具有木星大小,另有19个达到了木星的2倍。

现在“开普勒”的搜寻仍在继续。热类木星固然不错,但它的主要目标是位于其他恒星宜居带中的地球大小行星。这意味着寻找那些周期比“开普勒”首批发现的5颗周期在3~4天的行星长得多的外星行星,这同时也意味着“开普勒”团队需要耐心和毅力——因为对于周期为1年的外星地球而言,至少要花3年以上的时间来观测到它3次以上的凌星才能确定它的存在。

这也正是约翰内斯·开普勒所具备的品质。他的一生都在锲而不舍地从事研究工作,他在其中寻找到了美,这也正是“开普勒”团队现在正在做的。